সংবাদ মূলত কাব্য: পর্ব ৮

মৃদুল দাশগুপ্ত (April 20, 2025)

মৃদুল দাশগুপ্ত (April 20, 2025)মহাযুদ্ধের অবসানে

ঘোর সেই সময়। ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, সেই যুদ্ধের হলকা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা জেগেছে জাপানের রণপ্রস্তুতিতে। ব্রিটিশ সরকার পরাধীন ভারতকেও সেই যুদ্ধে সামিল হওয়ার ঘোষণা করে দেওয়ায় স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষায় উত্তাল ভারতেও হাওয়ার ঢেউ। ’৪২-এর আন্দোলনের পদধ্বনি শুরু হবে এরপরই, ওই তখন, যখন আত্মগোপন করে সুভাষচন্দ্র বসু আফগানিস্তান, সোভিয়েত পাড়ি দিয়ে জার্মানিতে— গমগমে সেই সময়ে কলকাতায় অলিগলি ঢুঁড়ছেন দুই পূর্ববঙ্গীয় যুবক। একজন কৌতূহলী অনতিতরুণ, আমার বাবা; অপরজন আমার বাবার টুক্কাকাকা, দামাল যুবক। দুজনেই এসেছেন বরিশাল জেলা থেকে। আমার দাদু, বাবার ওই টুক্কাকাকা সরোজ দাশগুপ্ত, বয়সে আমার বাবার চেয়ে বছর কয়েকের বড়, ফলে তাঁরা দুজনে বন্ধুর মতো (পরবর্তীকালে এই টুক্কাকাকাই যাদবপুরের বাঘযতীনে আমাদের মহাপরিবারের সদরটি বসান, পল্লিটি সে-সময়ই গড়ে উঠেছিল)। দুজনে কলকাতার অলিগলি ঘুরছিলেন যখন, সেটা ১৯৪১-’৪২ সাল। কলকাতায় সে-সময়েই এসে গিয়েছিল টমিরা, বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা। তাদের বলা হত মিত্রশক্তির সেনা। এসব আমি বাবার ডায়েরি থেকে পরে জেনেছি।

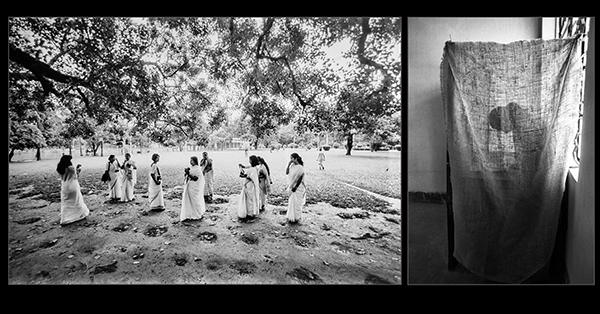

সেকালে পূর্ববঙ্গীয় তরুণেরা কলকাতায় চলে আসত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কারণে এবং জীবিকার সন্ধানে। তৎকালে পূর্ববঙ্গের অগ্রগামিনী কিছু-কিছু মেয়েও আসতেন বেথুন কলেজে, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে শিক্ষালাভে। দেশভাগের ঢের আগে আমার বাবা এবং টুক্কাদাদু, তাঁরা এসে গিয়েছিলেন কলকাতায়। যুদ্ধের বাজারে সে-সময়ে পূর্ব বাংলায় রটেছিল, কলকাতায় অঢেল চাকরি। দুজনে থাকতেন কলেজ স্ট্রিটের কাছে হ্যারিসন রোডের (মহাত্মা গান্ধী রোড) একটি মেসে। সে-মেসে এবং আশপাশে থাকতেন আরও পূর্ববঙ্গীয় তরুণ।

আরও পড়ুন: সিনেমাহলের সামনে এক বৃদ্ধ বিক্রি করতেন সাদা-কালো পারিবারিক ছবির বুকলেট, এখন সব অলীক! ‘সংবাদ মূলত কাব্য’-র সপ্তম পর্ব…

কলকাতায় ঘোরাঘুরিতে আমার বাবার মিলে গেল ওই ব্রিটিশ-মার্কিন সেনাদের খিদিরপুর বন্দর এলাকায় এক ক্যাম্প অফিসে অ্যাকাউন্ট দপ্তরের চাকরি। টুক্কাদাদুরও চাকরি মিলল কোথাও। এরপর জার্মানি থেকে নেতাজির বার্তা ভেসে এল, দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ জাগল, মেদিনী কম্পিত হয়ে উঠল তমলুকে। বিশ্বযুদ্ধ তুঙ্গে উঠল, জাপান যুদ্ধে নেমে পড়ল ঝাঁক-ঝাঁক বিমান উড়িয়ে। আচমকা টুপ-টুপ দুটি জাপানি বোমা পড়ল খিদিরপুর ডকে আমার বাবার প্রথম অফিসের কাছেই, দ্বিতীয় বোমাটি পড়ল হাতিবাগান বাজারে। দু’টি বোমায় ২১২জন মারা গিয়েছিলে, পরে সংবাদপত্রের লাইব্রেরিতে পড়েছি। কলকাতা থেকে বহু লোক পালাতে লাগল। আমার বাবা চাকরি ফেলে পালিয়ে শ্রীরামপুরের বেনেপাড়ায় শীলেদের বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিল। কিছুকাল ছাত্র পড়াত তখন। ওই তখনই একটি বাংলা ছড়ার জন্ম হয়, হাওয়ায় ভাসতে থাকে সে-ছড়া বেশ কয়েক দশক। আমরা যখন ষাটের দশকে স্কুলের নীচুক্লাসে পড়েছি, তখনও হাওয়া-বাতাসে ছিল ছড়াটি: ‘সা রে গা মা পা ধা নি/ বোম ফেলেছে জাপানি/বোমার ভেতর কেউটে সাপ/ব্রিটিশ বলে বাপ রে বাপ!’

নিশ্চিতভাবে সে-যুগে স্বাধীনতার স্পৃহায় জাপানিদের চেয়ে ব্রিটিশ শাসককে খাটো করাই ছিল এই ছড়ার মূল ছড়াকারের উদ্দেশ্য। এরপর যুদ্ধের অবসানে আবার কলকাতায় টুক্কাদাদু ও আমার বাবা চাকরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি শুরু করেন। আমাদের জ্ঞাতি, সম্পর্কে বাবার দাদা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের সুপারিশপত্রে সে-সময়ে রাজ্যসভার সাংসদ-অধ্যাপক কালিদাস নাগ দুজনের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে। বাবা-টুক্কাদাদুরা যখন হ্যারিসন রোডের মেসে ছিলেন, সে-সময়ের টুক্কাদাদুর এক পূর্ববঙ্গীয় বন্ধু, টুক্কাদাদুর চেয়ে কিছু বড়, তিনি গান গাইতেন, গণসংগীত, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের গানও (তৎকালে ‘রবীন্দ্রসংগীত’ কথাটির তত চল হয়নি)। তাঁর মেসের ঘরে জমজমাটি গানের আসরে টুক্কাদাদু আর বাবাও যেতেন। মহাযুদ্ধের অবসানে কলেজ স্ট্রিটে ওই গায়ক বন্ধুটির দেখা হওয়ায়, তিনিই টুক্কাদাদু আর বাবাকে পরামর্শ দেন, বিমা সংস্থাগুলি লোক নিচ্ছে। ওই পূর্ববঙ্গীয় যুবকটি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করে হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করছিলেন। এসব তৎপরতায় বাবা ও টুক্কাদাদু, দুজনেরই ন্যাশনাল বিমা সংস্থায় চাকরি জোটে।

এরপর স্বাধীনতা ও দেশভাগ। বাবার ডায়েরি থেকে সে-বিষয়ে বিশদ বলবার দরকার নেই। দেশভাগের কিছুকাল পর আমার বাবা বরিশাল থেকে আমার ঠাকুমা, কাকা ও ছোটপিসিকে শ্রীরামপুরের ওই ভাড়াবাড়িতে নিয়ে আসে। শ্রীরামপুরের বেনেপাড়ার ওই বাড়ির আরও একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। আমার দুই পিসি, একজন বাবার থেকে বড়, বরিশালেই বিয়ে হয়েছিল। আর ছোটপিসি, তার নাম শোভনা, শ্রীরামপুরে আসার পর গঙ্গার ওপারে বিয়ে হয় তার। বিয়ের বছর দেড়-দুই পর সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। আমার বয়স তখন বছর দুই। আমাদের বাড়িতে ওই পিসির কোনও ছবি রাখা হয়নি। ছোটপিসি দেখতে কেমন ছিল, আমরা ভাই-বোনেরা জানি না। আমার ‘মৃদুল’ নামটি ওই পিসির দেওয়া।

আমি খুব উৎসুক ছিলাম বাবার সহকর্মী ভব রায়কে দেখার জন্য। তিনি সেকালের নামী ফুটবলার, বড় দলগুলিতে খেলেছেন। দেখা হল ভব রায়ের সঙ্গে। তারপর একজনের কাছে নিয়ে গিয়ে বাবা আমাকে বলল, ‘ইনি মস্ত বড় গায়ক, আমাদের দেবুদা, রবীন্দ্রনাথের গান গান, তোমার মা-য় চেনে…’

১৯৮৬-র ভরা বর্ষায় একাই ঘুরতে-ঘুরতে আমি বরিশালে ওই গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামটিতে পৌঁছই। বিকেলবেলায় ওই গ্রামের প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নারী-পুরুষ আমাকে একটি টুলের ওপর বসিয়ে আমাদের পরিবারের কে কোথায় কেমন আছেন এসব জিজ্ঞেস করছিলেন। আমার ছোটপিসির প্রসঙ্গে এসে তাঁরা আমাকে শুধোন, ‘শোভনা কেমন আছে? বিয়া হৈসে তার?’ আমার ছোটপিসিকে তাঁরা শেষ দেখেছেন, কিশোরীবয়সি। আমি ছোটপিসির মৃত্যুসংবাদ তাঁদের জানাই। ‘তুমি কও কী? তুমি কও কী?’ বিলাপ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামটিতে, সূর্যাস্তবেলায়।

শ্রীরামপুরেই মাহেশ অঞ্চলে, যেখানে জগন্নাথের রথ, সেখানে জগন্নাথে সেবায়েত ওয়ারিসদের একটি বাড়িতে আমার মায়ের এক কাকা সপরিবার থাকতেন। আমার মামাবাড়ির অধিকাংশ পুরুষ, তাঁরা যশোর জেলার কালিয়া গ্রামের মানুষ হলেও, কলকাতায় আইন-আদালত ও প্রশাসনিক কর্মক্ষেত্রে সেকালে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মায়ের ওই কাকা, আমার ছোটদাদু কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ছিলেন। দেশভাগের পর আমার মা, তখনও তাকে কিশোরীই বলা যায়, মাহেশে তার ওই কাকার বাড়িতে থাকত। শ্রীরামপুরে ওই যোগাযোগে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় আমার বাবা-মায়ের বিয়ে হয়। ১৯৫৫ সালে আমার জন্ম। বালক বয়সে মামাবাড়ির অনুষ্ঠানগুলিতে আইনজীবী, বিচারক, প্রশাসকদের জমজমাটে হকচকিয়ে বাড়ি ফেরার মায়ের লোকান্তরিত পিতামহের নামে আমি ছড়া কাটতাম: ‘রায়বাহাদুর সুরেন সেন/আইনের বই লিখেছেন/আ হা হা হয়ত তিনি/ক্ষুদিরামের ফাঁসি দিয়েছেন…’। কী রেগে যেত আমার মা! তারপর হেসে ফেলত।

স্বাধীনতার কয়েক বছর পর, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে। গড়া হয় ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি, হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স— সবই জীবন বিমা নিগম বা এলআইসি-র অন্তর্ভুক্ত হয়। বাবা ও টুক্কাদাদু যে-অফিসে কাজ করতেন, সেন্ট্রাল এভিনিউর হিন্দুস্থান বিল্ডিংস-এ এবং পরে অদূরে বউবাজারের রাস্তায়, ১৬ নম্বর অফিসে-এ আমি একাধিকবার গিয়েছি, যখন বাবা কর্মরত, তখন। টুক্কাদাদু, তাঁর সেই গায়ক-বন্ধু, তাঁরাও তখন এলআইসি-র ওই অফিসে কাজ করতেন। আমি তখন বাবার সঙ্গে কয়েকবার, এবং পরে কলেজে পড়ার সময়ে একাই একবার বাবার অফিসে গিয়েছি।

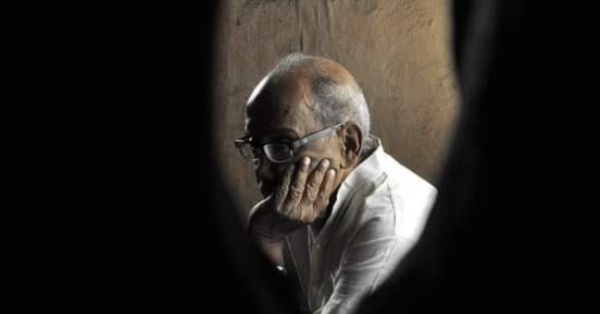

দেবব্রত বিশ্বাস প্রথমবার বাবার অফিসে যাওয়ার কথা আমার স্মরণে আছে। তখন ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি। বাবা তখন হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে কর্মরত। জীবনে প্রথম আমি লিফটে উঠলাম। চমৎকৃত হলাম পাতাল ঘরটি দেখে! অনেকের সঙ্গে বাবা দেখা করালেন, বাবার সহকর্মীদের প্রণাম করলাম। আমি খুব উৎসুক ছিলাম বাবার সহকর্মী ভব রায়কে দেখার জন্য। তিনি সেকালের নামী ফুটবলার, বড় দলগুলিতে খেলেছেন। দেখা হল ভব রায়ের সঙ্গে। তারপর একজনের কাছে নিয়ে গিয়ে বাবা আমাকে বলল, ‘ইনি মস্ত বড় গায়ক, আমাদের দেবুদা*, রবীন্দ্রনাথের গান গান, তোমার মা-য় চেনে…’

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে মা বলল, ‘উনি দেবব্রত বিশ্বাস, তুমি ওঁকে প্রণাম করেছিলে?’ আমি বললাম, ‘সক্কলকে প্রণাম করেছি আমি’, নাচতে-নাচতে এরপর বললাম, ‘মা জানো, ভব রায়, ভব রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, তিনি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছেন!’

*এলআইসি অফিসে জর্জ নামটির চল ছিল না।

পূর্ববর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook