বসন্ত যাই-যাই করতে-করতে চলেই গেল! নতুন বছর এল ঢাকঢোল পিটিয়ে, হুজুগে মেতে। কলকাতা শহরে চড়কের সেই জাঁকজমক আজ আর নেই, মানে হুতোম যে জাঁকজমকের নকশা এঁকেছেন আর কী! সকলেই কমবেশি জানেন এবং মানেন, হুজুগে কলকেতায় হুতোম স্বয়ং এখন হুজুগ। প্রতি বছর এই সময় হুতোমের নকশা পাঠের ধুম লাগে, আজকাল হুতোমের ‘কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ’ পড়া-ই যেন চড়কের উদযাপনের আধখানা ‘এলিট অঙ্গ’ হয়ে গেছে! কমবেশি হুতোম থেকে কোট করলেই ন্যায়বিদ্যেহীন বাবুমশাইদের সীমিত জ্ঞানের হাঁড়িতে চাল উথলে ওঠে— তাই খানিক হুজুগে মেতেই হুতোম-এর কলকাতার কেতা সরেজমিনে তদন্ত করে আসা গেল; আপনারাও একে-একে যোগ দিন, রঙ্গ, তামাশা, এমনকী হতাশারও কমতি হবে না!

প্রথমেই প্রশ্ন আসে, হুতোম যে কলকাতা, চড়কের নকশা আঁকছেন, তার বর্তমান অবস্থান কোথায়? হুতোম-উল্লিখিত বাবুদের বাড়িই বা কোথায় ছিল? এসবের উত্তর খুঁজতে গেলে শুরু করতে হয়, হুতোম-এর বাড়ি থেকেই। সিমলেপাড়ার সিঙ্গিবাগান অঞ্চলের বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট-এ, বর্তমানে রাজস্থানী বিদ্যামন্দির-এর অবস্থানেই ছিল হুতোম-এর আদি বাড়ি। ভাঙতে-ভাঙতে সেই বাড়ির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, বাড়িটি থাকলে আজ বয়স হত প্রায় ২৭৫ বছর! এই অঞ্চলের ২৭ নম্বর বাড়টিকে অনেকে হুতোমের বাড়ি ভেবে ভুল করেন, কিন্তু তা আদপে হরচন্দ্র ঘোষের বাড়ি, এঁর সঙ্গেও হুতোম-এর সম্পর্ক ছিল, তৎকালীন স্মল জজ কোর্টের প্রথম বাঙালি বিচারক হরচন্দ্রই হুতোমের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এখানে আজও ঘোষেদের বেশ কিছু প্রাচীন প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে, যেখানে অনেক জীর্ণ শিবমন্দিরও বিদ্যমান, কিন্তু এগুলিতে চড়ক-গাজন উদযাপিত হওয়ার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না।

আরও পড়ুন : কলকাতার চড়ককে ‘অশ্লীল’ বলেছিলেন সাহেব থেকে বাঙালি বাবুরাও! লিখছেন সুশোভন প্রামাণিক…

আহা! হুতোমের বাড়ি ভেঙে দিয়েছে বলে দুঃখ করবেন না, দুঃখের এখনও কিছুই দেখেননি। এই অঞ্চলে একটি প্রাচীন ফোয়ারা ছিল, আপনি এখানে গেলে একটি ফোয়ারা আজও দেখতে পাবেন, গর্বে আপনার বুক ফুলে উঠবে! ভাববেন হয়তো, আহা! হুতোম-এর আমলে নির্মিত ফোয়ারা আজও রয়েছে! কী চমৎকার আমাদের শহরের ইতিহাস রাখার প্রয়াস!

কিন্তু একটু দাঁড়িয়ে যান, ফোয়ারাটি হুতোম-এর পরিবারই বানিয়েছিল, কিন্তু শুধু সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যই নয়, হুতোমের টীকাকার অরুণ নাগ-এর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেসময় শহরে কলের লাইন আসেনি, এই ফোয়ারা থেকে সাধারণ মানুষ বিশুদ্ধ জল পেতেন। উনিশ শতকের ইতালিতেও এমন কিছু ফোয়ারা ছিল সেই গঠন দেখে মেলালে এই ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। কিন্তু সংস্কারের নামে ফোয়ারাটির বর্তমান চেহারা দেখে করুণাই হবে! উঁকি মেরে দেখা গেল, এর মধ্যে কারা আবার ল্যাঠা মাছ ছেড়ে রেখেছে!

যাই হোক, হতাশা কাটিয়ে এবারে হুতোম-এর বাড়ি থেকে চলে আসুন বাবুদের বাড়ির খোঁজে মানে সেই বাবু, যাদের বাড়ি গাজন বলে গন্ধবেনে, কাঁসারির আনন্দের সীমা নেই।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট-এর ঠিক উল্টোদিকেই সি.আর অ্যাভিনিউ পেরোলে, তারক প্রামাণিক রোড। এই রাস্তা ধরে খানিক এগোলে একটি প্রাচীন শিবমন্দির পড়বে, একটু এগোলেই প্রামাণিক কালীবাড়ি। এই অঞ্চলটিরই বিস্তৃত অংশ জুড়ে কলকাতার কাঁসারি পাড়া। হুতোম বর্ণিত কাঁসারিদের সং এই অঞ্চল জুড়েই বেরোত এবং আজও সেই ধারা প্রবাহমান। তারক প্রামাণিকই ছিলেন সেকালে ‘সং-শোভাযাত্রা’-র প্রধান উদ্যোক্তা। সংদের যাত্রায় দেবদেবী ছাড়াও নানা সামাজিক চিত্র প্রদর্শিত হত। বিশেষ করে বাবুদের নানা কুরুচি, বিলাসকে ব্যঙ্গ করে পথে বেরনো সং ছিল অন্যতম আকর্ষণ! অনেক বাবুরা নিজেদের মুখোশ খুলে যাওয়ায় আপত্তিও করতেন, সেকালে সংবাদপত্রে বিস্তর বাদানুবাদ হত এসব নিয়ে।

সং তো হল! কিন্তু হুতোমের বাবুরা গেলেন কোথায়? বিশেষ করে বাবুদের বাড়ির চড়ক, গাজন। হুতোম তো সেই অর্থে কারও নামোল্লেখ করেননি, ২০২৫-এ এসে আমরা ইতিহাসের উপাদানগুলো জুড়ে-জুড়ে একটা কাল্পনিক ম্যাপ বানাতে পারি মাত্র। কিন্তু শুধু কল্পনা দিয়ে ইতিহাস হয় না, প্রামাণ্য উপাদানগুলি জুড়ে দেওয়া যাক।

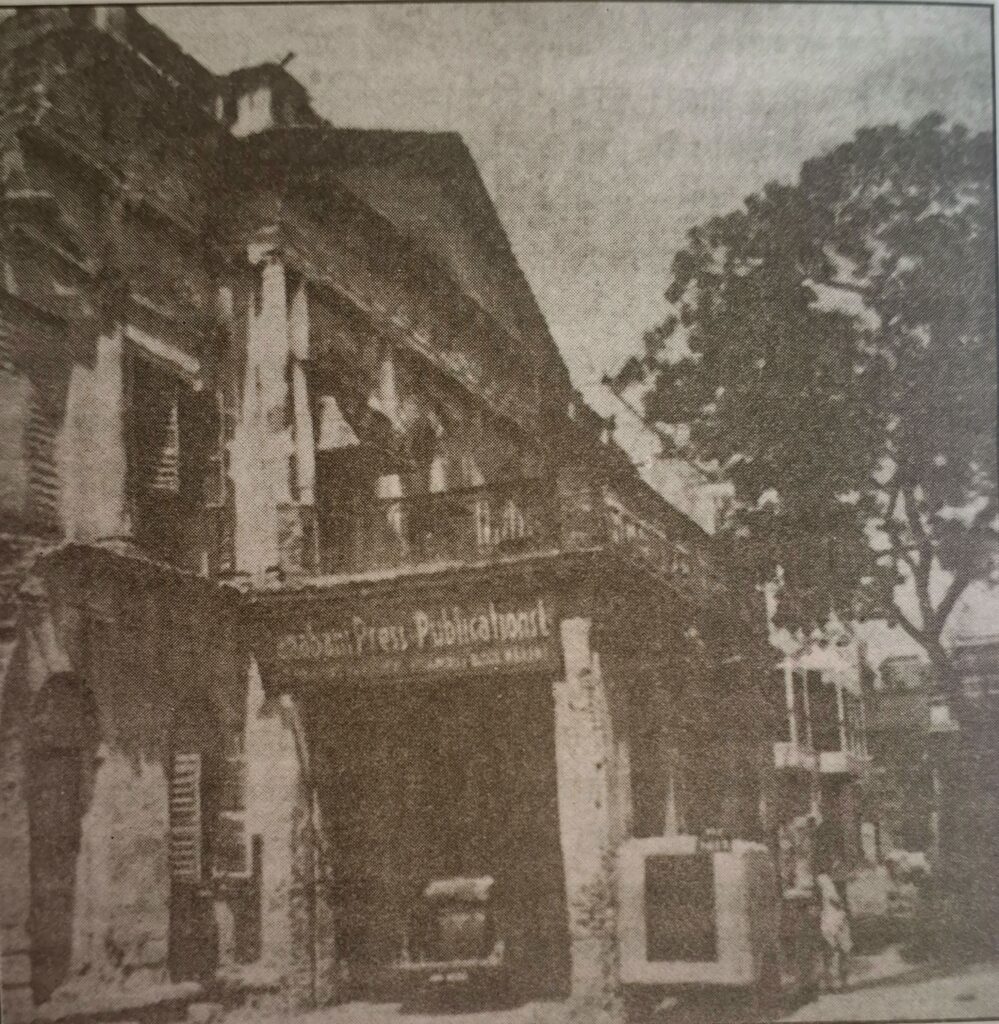

চড়ক, গাজন লোক উৎসব। প্রত্যেক গ্রামেই কিছু নির্দিষ্ট গাজনতলা থাকত, শহর গড়ে ওঠার পূর্বে কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানুটিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সেকালের অন্যতম গাজনতলা, বর্তমান বাগবাজার-স্থিত বসুবাটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটি মাঠ। নানা কারণে সেখানে চড়ক-গাজন বন্ধ হয়ে যায়, সেখান থেকে এই গাজন উঠে আসে (বিস্তীর্ণ চিৎপুর অঞ্চলে, গোবিন্দরাম মিত্রর ব্ল্যাক প্যাগোডার কাছে, এটিও ছিল শিব মন্দির), এবং তারও কিছু পরে ১৮৫৫ নাগাদ এই চড়ক উঠে আসল, হ্যারিংটন স্ট্রিটে (অধুনা বিডন স্ট্রিট-এর ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাজারে)। এই চড়কটিকেই বর্তমানে হয়ে চলা কলকাতা শহরের সর্বপ্রাচীন চড়ক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

লক্ষণীয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু ‘বাজার’ কমন টার্ম হিসেবে উঠে আসছে। পাশাপাশি আমরা দেখব, গাজনতলার অনতিদূরই বাবুর বাড়ি ও শিব মন্দির। বিডন স্ট্রিটে রামদুলাল সরকারের বাড়ির পাশে লাটুবাবু লেনের মুখে আটচালা জোড়া শিবমন্দিরটির কথাই ধরা যাক; এটির প্রতিষ্ঠাতা রামদুলাল সরকার। তিনি ১৭৮০-তে মন্দির দু’টি নির্মাণ করেন। দেহ রাখেন ১৮২৫-এ। তাঁরই বংশধর ছাতুবাবু-লাটুবাবুরা। জানা যায়, এ-বাড়িরই এক গৃহবধূর বাড়ি ছিল বাগবাজার অঞ্চলে, তিনি তাঁর পরিবারে সেখানকার চড়কের গল্প শুনে, স্বামীর কাছে অনুরোধ করেন চড়ক দেখার— বাড়ি থেকে তো স্ত্রীর বেরনোর অনুমতি নেই! বাবু বাড়িতেই চড়ক তুলে আনলেন! সেই থেকেই ১৮৫৫ নাগাদ এই অঞ্চলে চড়ক শুরু হয়। প্রসঙ্গত, রামদুলাল সরকারকে আধুনিক যুগের চাঁদসদাগর বলা হত, কারণ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কোম্পানি-শাসিত ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের হোতা। যেখানেই বাণিজ্য, সেখানেই বাজার! ফলত এই বাড়ির উল্টোদিকেই যে বাজার গড়ে উঠবে, এ আর আশ্চর্য কী!

হুতোম যে এই বাবুদের কথাই বলেছেন, তা স্পষ্ট নয়, আমরা উপাদান সাজাচ্ছি মাত্র, (১) হুতোম লিখছেন, ‘আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো’— অর্থাৎ গাজনতলা কিন্তু সাধারণের নয়, বাবুদের। নকশার প্রকাশকাল ১৮৬১। হুতোমের বাড়ি থেকেও এই অঞ্চলের দূরত্ব হাঁটা পথে কয়েক মিনিটের, চড়কও এখানে শুরুও হচ্ছে ১৮৫৫ থেকে; তাই দুইয়ে দুইয়ে চার করা যেতেই পারে, (২) শিবের মাথা থেকে ফুল না পড়ায় সন্ন্যাসীরা বাবুকে বলছেন, ‘মোশাই কে একবার গা তুলে শিব তলায় যেতে হবে’— আগেই দেখানো হয়েছে, রামদুলালের বাড়ির পাশেই শিবমন্দির, ফলত এদিক থেকেও সহজে মেলানো যায় বাড়ির পাশে শিবতলার সূত্রে।

তিন নম্বর উদাহরণ সবচেয়ে আগ্রহব্যঞ্জক। এখানে নকশার পাঠ-সংস্করণ ভেদ লক্ষ করা দরকার। নকশার শেষ সংস্করণে লেখা হচ্ছে, ‘দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন গিন্নিরা বলে দিয়েছেন ঝাপের কাঁটার এমনি গুণ যে, ঘরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না’, কিন্তু প্রথম সংস্করণে ‘গিন্নিরা’ শব্দটা ছিল না, ছিল ‘গিন্নি’ শব্দটুকু। এই সামান্য পাঠভেদ কি কোথাও ছাতুবাবুদের চড়ক শুরু হওয়া সংক্রান্ত স্ত্রী-র চড়ক দেখতে চাওয়ার গল্পকেই ইঙ্গিত করছে? আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি মাত্র, এটি সাধারণ একবচন, বহুবচনের ভেদ, বাক্যের দিক থেকে তো অর্থও স্পষ্ট হচ্ছিলই, তাহলে হুতোম কেন নতুন সংস্করণে এই সামান্য বদল আনবেন! কোথাও কি ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট কিংবা আড়াল করার চেষ্টা?

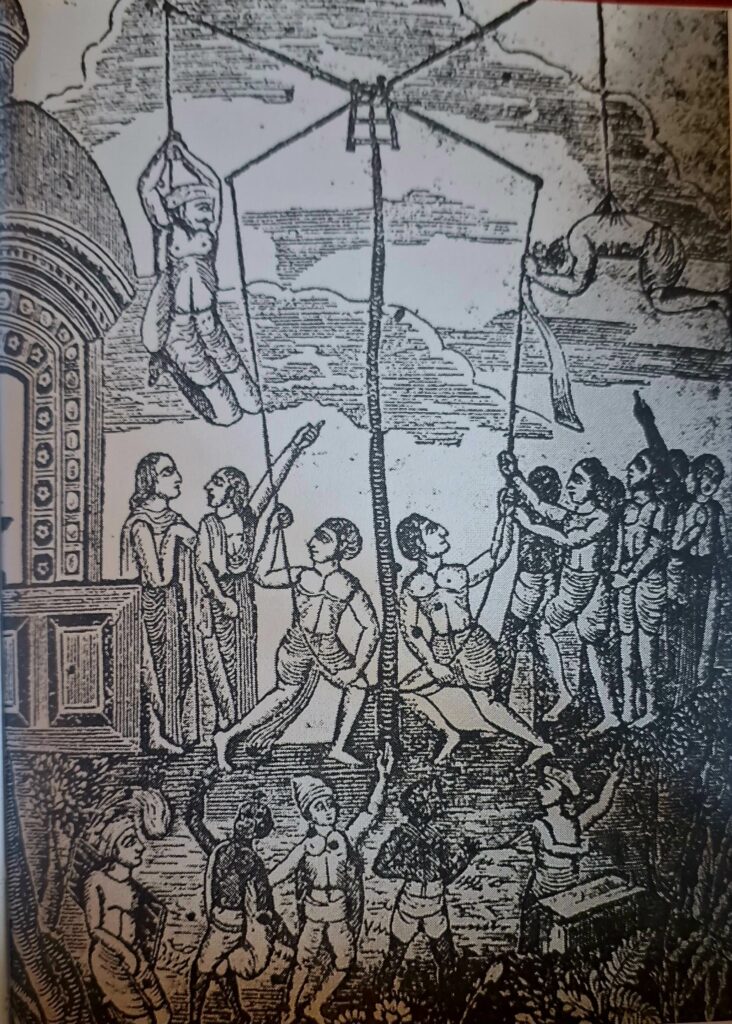

কল্পনার আড়াল-আবডাল পেরিয়ে বাজারে একটি বাড়ির ছাদে বাঁশের মাচা বেয়ে উঠে যাওয়া গেল, লোকজনের কী উত্তেজনা! চোখের সামনে যেন হুতোমের বর্ণনা দেখছি! ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, কচি সব্বাই ড্যাব-ড্যাব করে ঝুল সন্ন্যাস দেখছে। থেকে-থেকেই জনতার হাঁক, ‘বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে মহাদেব!’ এবারে সন্ন্যাসী ঘুরবে! একটা লম্বা গাছের কাণ্ডে আড়ারাড়ি বেঁধে দেওয়া হল আর-একটা কাঠ (মোচ), মূল উল্লম্ব দণ্ডটি সারা বছর হেদুয়ার পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়, এই সময়তেই তোলে মানুষজন চড়কের জন্য। একে-একে মূল কাঠটিতে কলা, ঘি মাখানো চলল, সেখানে বাঁধা হল দড়ি, তারপর একে-একে দড়ির একপ্রান্তে একজন ঝুলে পড়লেন আর-এক প্রান্তে ভারসাম্য রাখার জন্য একদল বাচ্ছা! এবারে পাক আরম্ভ হবে! দে ছুট! দে ছুট! ও মা! তবে যে শুনেছিলাম, পিঠের চামড়ার মধ্যে বড়শি গেঁথে দেওয়া হয়, সন্ন্যাসীর কিচ্ছু হয় না— এসব আজ কিছুই নেই। ১৮৬৩ থেকে আইন করে চামড়ায় বড়শি গেঁথে ঝুল সন্ন্যাসের প্রথা বন্ধ করে দেন ছোটলাট লর্ড বিডন, তবে থেকেই এই এমন প্রক্সির ব্যবস্থা! তবে অন্য জায়গায় দিব্যি চামড়ায় বড়শি গেঁথে যন্ত্রণাদায়ক প্রথা আজও চলে আসছে।

একে-একে প্রায় ১৮ জন পাক খেলেন! বছর ঘুরছে, মহাবিষুব পেরচ্ছে সূর্য রশ্মি! সন্ন্যাসীরা পাক খেতে-খেতে ফল, বাতাসা বিলোচ্ছে অকাতরে! হুড়োহুড়ি করে সেসব কুড়নোর কী ধুম মানুষের! স্বয়ং দেবতার চ্যালার ছুঁয়ে দেওয়া প্রসাদ বলে কথা!

মনে পড়ে, হুতোমের বর্ণনা? বাবুর সন্ন্যাসী নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং, বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; অতিমাত্রায় জাত-সচেতন বাঙালি আজ ঘুরন্ত সন্ন্যাসীর পা একবার ছোঁয়ার জন্য হাঁকুপাঁকু করতে লাগল… সে একবারটি চ্যালার পা ছোঁবে!

একে-একে ঝুল সন্ন্যাস শেষ হল, মনে-মনে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করে বাজার থেকে বেরিয়ে মেলায় প্রবেশ করা গেল!

আশ্চর্য সুন্দর বিডন স্ট্রিটে চড়ককে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই মেলা! কী পাওয়া যায় না এখানে! লক্ষ্মীর পট থেকে শুরু করে মাটির পুতুল হয়ে জামাকাপড়! সব কিছু! বাংলা সংস্কৃতির হারিয়ে কাঠের যাওয়া খেলনাগুলো যে এখনও এই কর্পোরেট দুনিয়ার পাওয়া যায়, এই মেলা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। মনে হবে আপনি টাইমমেশিনে চেপে একটুকরো উনিশ শতকে চলে এসেছেন। কৃষ্ণনগর, সাঁইথিয়া, মেদিনীপুর, ডায়মন্ড হারবার, এমন কত জায়গা থেকে মানুষ এই মেলায় আসেন বিকিকিনির আশায়, রাংতায় মোড়া ঝাঁ চকচকে লোকদেখানি নেই, আছে বাংলার মাটির গন্ধ! এখানেই বোধহয় চড়কের মেলা মিলিয়ে দেয়। নতুন বছর শুরু হওয়ার আগে মিলন মেলা!

চমকপ্রদ এই যে, হিন্দুদের এই উৎসবে অনেক মুসলমান ব্যবসায়ীও আসেন, এবং তারা যেসব মাটির পুতুল বিক্রি করেন, সেখানে হিন্দু, খ্রিস্টান সব দেব-দেবীই রয়েছে, তাঁদের বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না? আপনারা স্বচ্ছন্দ?’ ডায়মন্ড হারবার থেকে আসা বয়স্ক ইসমাইল বললেন, ‘পেটের টানই তো জাতের টান, আমরা এসব কখনও ভাবি না, মানিও না।’ মেলা শুরুর একদিন আগে এসে তারা উপস্থিত হন, মেলা চলে পয়লা বৈশাখ বেলা দশটা পর্যন্ত।

কী প্রাসঙ্গিক হয়ে যায় কত বছর পূর্ব শুরু হওয়া লোকউৎসবের বর্তমান চেহারা। জাতধর্ম মিলে যায়, বেঁচে থাকে শুধু উদযাপন! চড়ক, গাজনের উৎপত্তি নিয়ে অনেক গল্প-আখ্যান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, সেসব নিয়ে লেখালিখিও বিস্তর, চড়ক-গাজন পেরিয়ে পয়লা বৈশাখে আমরা তাহলে নতুন কী খুঁজব? হুতোম-এর ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ নকশার সঙ্গে শহরের ইনসাইট খোঁজার চেষ্টা করা গেল; এই খোঁজে ইতিহাস, কল্পনার উপাদান, বর্তমান আর ভবিষ্যতে শহুরে আমোদের দিকনির্দেশ রয়েছে। যে নির্দেশ বলে, কলকেতা শহরে আমোদ শিগগির ফুরোয় না।

অবশ্য কবি বলেছেন, ‘ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে’, ফুরিয়ে যাওয়া আলোই মানুষ নজরে আসুক, মানুষ ইতিহাসটুকু বাঁচাক…

নতুন বছরে আজব শহর কলকেতার আজগুবি কারখানায় আর কী-ই বা আশা করতে পারি আমরা!