‘… ফ্যাশনটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী।… যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। দশের মান রাখা যাদের ব্যবসা ফ্যাশন তাদেরই।’ (‘শেষের কবিতা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে নিজস্ব স্টাইলের বিষয়ে ‘শেষের কবিতা’র অমিত রায়ের সঙ্গে তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মিল চূড়ান্ত। পোশাক পরিধানে তথা বেশভূষায় কবির বরাবরই ছিল স্বতন্ত্র স্টাইল। কবি কোনওদিনই সবার সঙ্গে ফ্যাশনের স্রোতে সামিল হননি। সেই যে স্বদেশি যুগে ও হুজুগে রবীন্দ্রনাথ এক ইঙ্গবঙ্গ পার্টিতে বিধি ভেঙে ধুতি-চাদর পরে গেলেন, সে নিয়ে প্রথম দিকে নীচু স্বরে সমালোচনা হলেও পরবর্তীতে সেই ‘ন্যাশনাল ড্রেস’ কংগ্রেসের পোশাক হয়ে গেল, এমনকী বিলেত-ফেরতারাও তা অনুসরণ করলেন। শুধু তাই নয়, অকারণ সাজসজ্জায় কবির ছিল প্রবল আপত্তি। কলমেও বলেছেন, ‘যেমন আছো তেমনি এসো,/ আর কোরো না সাজ।… এসো হেসে সহজ বেশে/ আর কোরো না সাজ।’ কবির এই কলম বেয়ে নেমে আসা এই ‘সহজ বেশে’ই আজীবন কাটিয়েছেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ। ‘জীবনস্মৃতি’র পাতা উল্টে স্বয়ং কবিই তাঁদের শৈশবের ভোগবিলাসের যে সাদাসিধা ছবি দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, তাঁদের আহারে শৌখিনতার গন্ধ ছিল না; আর পোশাক ছিল নেহাতই লজ্জাবশত সম্মান রক্ষার পরিধানমাত্র। ‘শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপর আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।’ দশ বছর বয়স পর্যন্ত মোজা ছিল না, জুতা ছিল, তবে ‘পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে।’ ঠাকুরবাড়িতে এহেন অবিশ্বাস্য ছোটবেলা কাটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্ভবত ওই শিশু বয়স থেকে আড়ম্বরহীন বেড়ে ওঠাই পরবর্তীতে কবিকে সহজ বেশে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য।

যদিও ঠাকুরবাড়ির পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে প্রায় সবারই জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা ও সাজগোজের দিকে যথেষ্ট নজর ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ শুধুমাত্র বিষয়-বৈভবে বিত্তশালী ছিলেন না, তিনি বিলাস-ব্যসনে ছিলেন রাজকীয়। জমিদারি চোগা-চাপকান পরিহিত, পাগড়ি বাঁধা প্রিন্স হাতে পরতেন হাতির দাঁতের মিনিয়েচার পেন্টিং করা সোনার বাজুবন্ধ। দেবেন্দ্রনাথের ছিল সোনার চশমা আর পরনে লম্বা চাপকান, জোব্বা এবং নিজস্ব স্টাইলে পাগড়ি। এমনকী এক সময়ে ব্যয়সঙ্কোচের দিনেও দেবেন্দ্রনাথ যে স্বতন্ত্র সাজে এক রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন, সেই চমকপ্রদ গল্প আমরা জানি অবনীন্দ্রনাথের ‘ঘরোয়া’ স্মৃতিচারণ থেকে। রাজবাড়ির ঝলমলে জলসায়, ধনাঢ্য অতিথি অভ্যাগতদের বেবাক করে দিয়ে সেদিন প্রিন্স-পুত্র দেবেন্দ্রনাথ আগাগোড়া শ্বেতশুভ্র পোশাকের সঙ্গে একজোড়া মুক্তো সজ্জিত মখমলের জুতো পরে গেলেন। সবার দৃষ্টি আটকে গেল তাঁর জুতোজোড়াতে। স্বয়ং রাজা স্বীকৃতি দিলেন, ‘একেই বলে বড়লোক। আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি, ইনি তা পায়ে রেখেছেন।’ অবনীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর মহর্ষির বেশভূষার জাঁকজমক কমলেও শৌখিনতা বজায় ছিল। গা মোছার জন্য নরম মসলিন কাপড়, বারবার মুখ মোছার জন্য ধোপদুরস্ত রুমাল, তেপায়ায় বারে বারে পাল্টে যাওয়া সুগন্ধী সাদা ফুল।

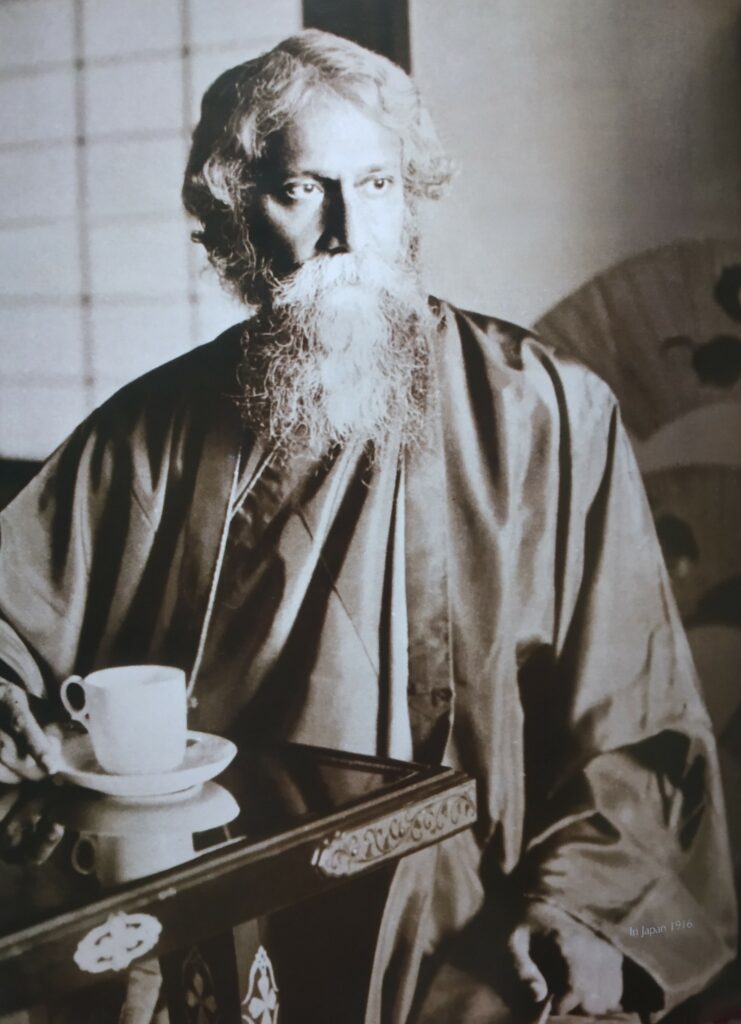

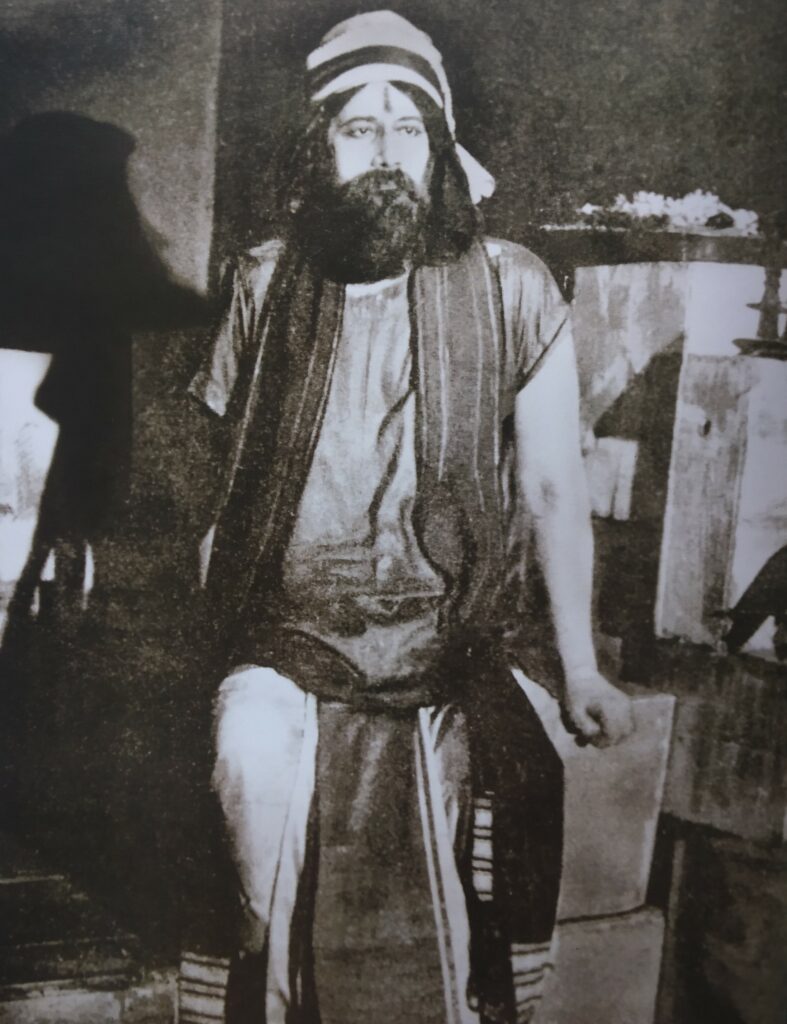

জাঁকজমকহীন এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌখিনতা স্বাভাবিক নিয়মে পিতা দেবেন্দ্রনাথের থেকে পুত্র রবীন্দ্রনাথে বর্তে ছিল। আর প্রথম হিমালয় যাত্রাকালে তো পিতা পুত্রকে নিজের মতো সাজে সাজিয়েছেন। কবি জানাচ্ছেন, পৈতা উপলক্ষে তখন তাঁর মুণ্ডিত-মস্তক, স্কুল যাওয়ার দুর্ভাবনা যখন তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক তখনই পিতার সাথে হিমালয়যাত্রার সুবর্ণ সুযোগ এবং সেই সূত্রে পিতার পছন্দে তার প্রথম পোশাক তৈরি, ন্যাড়া মাথা ঢাকতে জরির কাজ করা গোল মখমলের টুপি। পরম্পরা মেনে পিতার প্রভাবের পাশাপাশি নতুন দাদার সাজের দিকে কবির খেয়াল ছিল। কবির লেখা থেকে জানা যায় ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদের বিষয়ে জ্যোতিদাদা যথেষ্ট মাথা ঘামান, ধুতি ও পায়জামার আপোসে তিনি যে অভিনবত্ব আনলেন, তা কবির ভাষায় ‘ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না।’ পায়জামার উপর স্বতন্ত্র কাপড় পাট করে কৃত্রিম মালকোচা বাঁধা। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়িকে এমনভাবে মেলালেন, যা অতি উৎসাহীজনেরাও মাথায় তুলবেন না। কিন্তু তারপরও জ্যোতিদাদা দিব্যি স্বরচিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে, ‘মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন, আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলে অবাক হইয়া তাকাইত। তিনি ভ্রুক্ষেপ মাত্র করিতেন না।’ এই ভ্রুক্ষেপহীন, নিঃসঙ্কোচ, পরোয়াহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই তো আসল সাজ, যা কবিকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের জোব্বা টুপি ছিল গগনেন্দ্রনাথের নকশামাফিক বানানো। জোব্বার সঙ্গে বড় পাজামা। মৈত্রেয়ী দেবীর ভাষায়, ‘যেমন আশ্চর্য মানুষ, তেমন আশ্চর্য পোশাক।… ঐ পোশাক পরে রবীন্দ্রনাথ কখনো শা-জাহান, কখনো লালন ফকির।’ তবে উপাসনা ও সভা-সমিতিতে কবির অনাড়ম্বর ধ্রুপদী পোশাক ছিল সাদা ধুতি জামা ও বড় চাদর, পায়ে কটকি জুতো। গলায় ঋতুর রঙে রঙ মিলিয়ে উত্তরীয়। বাড়তি প্রসাধন বলতে শুধুমাত্র ওডিকোলন। অতিরিক্ত রূপচর্চায় কবির সমর্থন ছিল না কোনও কালেই। হেমলতা দেবীর স্মৃতিকথায় জানতে পারি, ‘মেয়েদের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে রূপসৃষ্টি… ও অলংকারবহুলতার আড়ম্বরের প্রতি ধিক্কার দিতেন কবি, বলতেন— অসভ্য দেশের মানুষরাই মুখ চিত্তির করে।’ আরও জানা যায়, কবিপত্নী একবার কবির জন্য সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন। কবি বললেন, ‘ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে—’। মেয়েদের সাজের ক্ষেত্রেও তিনি যে রূপটানের পরিমিতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তা দেশ-বিদেশ থেকে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লেখা একাধিক চিঠিতে ও অন্যান্যজনকে লেখা চিঠিপত্রে প্রমাণ মেলে। রচনার ক্ষেত্রেও দেখি কবির বক্তব্যের যথাযথ মিল, ‘সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন, আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।’ এই স্বাভাবিক শ্রী-কে কবি তাঁর জীবনে ও রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকী অভিনয়ের ক্ষেত্রেও চড়া মেক-আপ কবির খুবই অপছন্দ। সীতা দেবী জানাচ্ছেন, শুধুমাত্র সতেজ গতিভঙ্গি ও দৃপ্ত কণ্ঠস্বরকে মূল করে, ১৯২৩ সালে বাষট্টি বছর বয়সি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবীণ ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তরুণ জয়সিংহের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সীতা দেবীর ভাষায়, ‘যুবক জয়সিংহ সাজিয়া যখন দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার বয়স যে ত্রিশ বৎসরের বেশী তাহা মনে হয় নাই।’

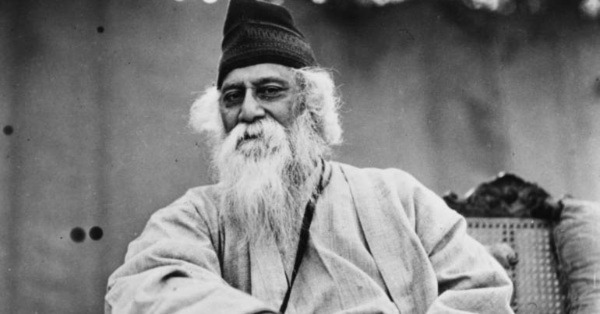

ওই সমসময়ে, ১৯২৪-এর বসন্তকালে কবিকে প্রথম ‘চোখে দেখা’র অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন, কবি অন্নদাশঙ্কর রায় : ‘অভিভূত হয়েছিলাম তাঁকে দর্শন করে। তাঁর কবিত্ব কেবল কাগজে নয় জীবনেও। চেহারায়, চাউনিতে, ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, কথায়, কোথাও কবিত্বের অনুপস্থিতি নেই। কোনও সময়েই তিনি কবি ছাড়া অন্য কিছু নন। কাব্য ও জীবন এক হয়ে গেছে গঙ্গা যমুনার মতো, তাঁর কাব্যই তাঁর জীবন, জীবনই কাব্য।’ ক্ষিতিমোহন সেন বলছেন : ‘তিনি যতই বুড়ো হয়েছেন ততই যেন তার রূপ অপূর্ব হয়ে উঠেছে। তাঁর চোখেমুখে দিনে দিনে যেন অপরূপ একটি নবীনতা ও দিব্যভাব ফুটে উঠেছে।’ ‘কবিগুরুর গল্প’ বলতে গিয়ে নরেন্দ্র দেব বলছেন : ‘একমাথা ঝাঁকড়া বাবরি কাটা সুন্দর কোঁকড়া চুল, ঋষির মতো গোঁফ দাড়ি। যোগীর মতো বড়ো বড়ো জ্যোতির্ময় চোখ। বাঁশীর মতো নাক। দেবতার মতো লম্বা দেহ।’ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মৈত্রেয়ী দেবীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে কবির ‘পুরুষোচিত দীর্ঘাকৃতি এবং যীশুখ্রীষ্ট তুল্য মুখাবয়ব’। প্রত্যক্ষ সেই দেখার পরোক্ষ প্রমাণ পাই রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত Rabindranath Tagore : A Journey Through The Lenses নামক গ্রন্থে সংকলিত আলোকচিত্র সম্ভারে। পাতায়-পাতায় বয়সানুক্রমে কবির নানা সাজের সেই ছবিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তাঁর বেশভূষার পারিপাট্য, তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য। সহধর্মিণীর মৃত্যু, পিতার মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর বেশভূষা ও কেশ বিন্যাসে যে-পরিবর্তন ঘটল, তা অটুট থাকল আমৃত্যু। ঢেউখেলানো কেশরাজি, শ্বেতশুভ্র শশ্রুগুম্ফ-মণ্ডিত প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের ছবিটিই আমাদের চোখে ভাসে। গ্রন্থস্বত্ব গেলেও সফেদ লম্বা চুলদাড়ির স্বত্বাধিকার এখনও রবিঠাকুরের। এই সময়ে ও সেই সময়ে অনেকেই তাঁর অনুকরণে চুলদাড়ি রেখেছেন। তবে এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীর কথাটি সবকালেই প্রাসঙ্গিক, ‘… লম্বা চুল রাখলেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না।’

তবে এই চুলদাড়ির বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন কবি। সে-বিষয়ে আসার আগে, একটু দেখে নিই, বড়বেলায় ‘ছেলেবেলা’র কথা প্রসঙ্গে কবি সেই যে তাঁর বিলিতি বিদ্যায় বিদ্যেবতী, বোম্বাই-বাসিনী প্রণয়িনীর কথা বলেছেন, যে খুব অনুনয়ের সঙ্গে কবিকে জানিয়েছিলেন, ‘একটা কথা আমার রাখতেই হবে। তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।’ তার কথা কবি রাখতে পারেননি, নিজের মনের কথাই মেনে চলেছেন। কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসকের লেখনী জানায়, কবি চুলকে চিকন ও মসৃণ করতে মাথায় সর্ষেবাটা মাখতেন,আর ত্বককে মোলায়েম রাখতে গায়ে মাখতেন আধবাটা সর্ষে সঙ্গে ডালবাটা। এই তথ্যর সমর্থন পাই, ১৯৩৫-এ মাদ্রাজ থেকে প্রতিমা দেবীকে কবি লিখছেন, ‘ভোর তিনটের সময় উঠে স্নান করি, মাথায় গায়ে সর্ষে বাটা মেখে।’ শান্তা শ্রীমানী, তার ‘ঠাকুরবাড়ির রূপকথা’ গ্রন্থে জানাচ্ছেন, ‘কবি ‘তরলা’ নামক লিকুইড সাবান ব্যবহার করতেন।’ প্রসঙ্গক্রমে স্মরণে আসবে, কবি স্বদেশি গোদরেজ সাবান, কুন্তলীন কেশ তেল ও দেলখোস সুগন্ধীর হয়ে বিজ্ঞাপন-বক্তব্য লিখেছেন। নানান জায়গায় গিয়ে মাঝে মাঝেই চুল উঠে যাওয়া নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়তেন কবি, মাথায় নারকেল তেল ছিল পছন্দের। প্যারিসে কবির চিত্রপ্রদর্শনী চলছে (২ মে ১৯৩০), কবি সেখান থেকে প্রতিমা দেবীকে লিখছেন, ‘শরীর তো একরকম করে চলচে কিন্তু যে পরিমাণে প্রত্যহ চুল উঠচে তাতে আন্দাজ দেশে ছবিও যদি না ফেরে, চুলও ফিরবে না। এখানে আসবার সময় নারকেল তেলের শিশিটাকে না এনে ভালো করিনি ওটা চুলের পক্ষে ভালো।’ ৩০ মে ১৯৪০, জীবন সায়াহ্নে কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখছেন, ‘কল্যাণীয়াসু, হু হু শব্দে চুল উঠে যাচ্ছে মাথায় চেপেছে সুধাকান্তকে অনুকরণের ঝোঁক। অত্যন্ত ভুল করেছি Silvicrine-এর শিশি ফেলে এসে। উৎকণ্ঠিত আছি।’ মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন, ‘কবির এক ফুলেল তেলের বাতিক ছিল।’ ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’তে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী জানাচ্ছেন, ‘ভাইদের মধ্যে যদিও কবির রঙ খুব সাফ ছিল না, এমনকি বড়ো পিসীমা সৌদামিনী দেবী তাঁকে কালো বলতেন শুনেছি। কিন্তু তাঁর ত্বকের বেশ একটি মসৃণ লালিত্য ও সুন্দর জেল্লা ছিল।’ এ-তথ্যেরও সমর্থন মেলে কবির ‘ছেলেবেলা’য়, কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়ে যখন সর্বাঙ্গে মাটি মেখে আসতেন, তখন নাকি মা সারদার ভয় হত, ‘ছেলের গায়ের রঙ পাছে মেটে হয়ে যায়।’ তাই ‘বাদামবাটা, সর, কমলালেবুর খোসা, আরো কত কী—’ দিয়ে বানানো মলম দিয়ে ‘দলন-মলন চলতে থাকতো।’

যদিও পরবর্তীতে শারীরিক সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে কবি নিয়মিত কুস্তিচর্চা করতেন, সাঁতার কাটতেন, প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে ওঠাই ছিল তাঁর অভ্যেস। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ‘জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি’ রচনায় লিখছেন, ‘শীতকাল ছাড়া চা খাওয়া বারণ। স্নানের সময় সাঁতার কাটতে হতো।… ব্যায়ামের জন্য জিমনাস্টিক, প্যারালাল বার, রিঙ, হোরিজন্টাল বার তো ছিলই। তার উপর এক পালোয়ান ছিল হীরা সিং। এই পালোয়ানের কাছে সকলকে কুস্তি শিখতে হত।’ পরে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্যও রবীন্দ্রনাথ শরীরচর্চার সুবন্দোবস্ত বজায় রেখেছিলেন, এমনকী জুজুৎসু, ছুরি খেলা শেখানো হত।

নিয়মিত শরীরচর্চা, পরিমিত আহার, আদ্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ দিনযাপন, উপাসনা, সর্বোপরি পঞ্চইন্দ্রিয়কে স্বীয় অনুশাসনে বেঁধে রাখার সাধনা ও সর্বক্ষণ সবার জন্য ভালো চিন্তনই বোধহয় ছিল কবির দিব্যকান্তি, সুদর্শন থাকার মূল উপাদান। দেশে-বিদেশে যেখানেই গেছেন সেখানে প্রথম দর্শনেই জনতার নজর কেড়েছেন, দীর্ঘদেহী সৌম্য সুন্দর রবীন্দ্রনাথ। মারাঠি ছাত্র ভাণ্ডারে ভেবেছে দরবেশ, সোভিয়েত দেশের মস্কোতে ওই জ্যোতিষ্মান চেহারাকে মনে হয়েছে প্রভেট। আবার চিনের পিকিংয়ের জনতার কাছে, চোখেমুখে অপূর্ব দীপ্তিযোগে তিনি শান্ত সমাহিত সর্বাঙ্গসুন্দর ঋষি। আর আমাদের দেশে ও দিশায় তিনি সূর্যের মতো অদ্বিতীয় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রবির তুলনা শুধু রবিতে, যাঁর বর্ণনায় ও বন্দনায় একমাত্র প্রণতি, ‘হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা’।

চিত্রঋণ : Rabindranath Tagore : A Journey Through The Lenses