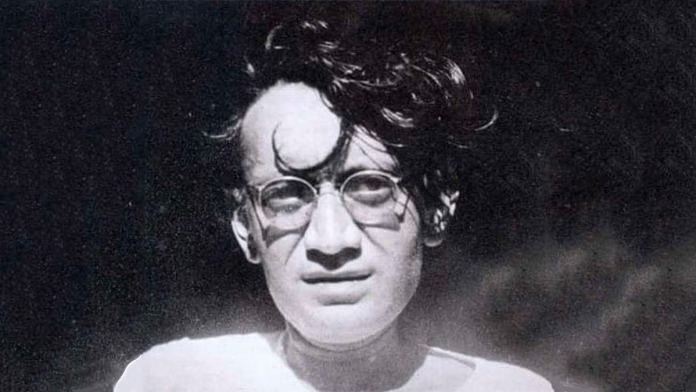

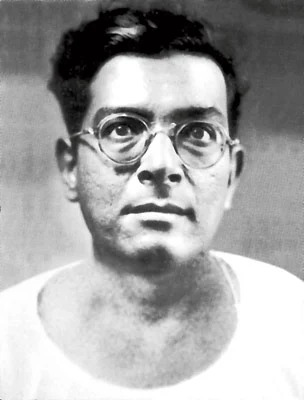

মান্টো জীবনানন্দের মতোই ক্রমে পুনরাবিষ্কৃত সাহিত্যিক। তাঁর লেখা সমকালে যথেষ্ট বিতর্কিত, আলোড়নও ফেলেছিল যথেষ্টই; তবু তাঁর সময়ের সঙ্গে যত দূরত্ব বাড়ছে, তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে ততই।

তিনি একজন ভারতীয় গল্পলেখক। তিনি একজন পাকিস্তানি গল্পলেখকও বটে! বরং তাঁকে একজন উর্দু গল্পলেখক বললে এই দেশ-টানাটানির সমীকরণ বা তত্ত্ব কপচাতে হয় না। বাংলা অনুবাদে তাঁর গল্প নেহাতই চোখে না পড়ার মতো হাতে গোনা কয়েকটি সংকলনে অনুবাদকের ভালবাসার নিদর্শন হয়ে থেকে যেত। ২০১২-তে লেখকের শতবর্ষ উপলক্ষে মান্টোর পুনরাবিষ্কার তাঁর পরিচিতির পরিধিটিকে বাড়িয়েছে। নন্দিতা দাসের চলচ্চিত্রটি এবং বেশ কিছু আলোচনামূলক গ্রন্থের সৌজন্যে আমরা প্রথমে চেনা কিছু গল্প থেকে শুরু করে ক্রমে তাঁর বিচিত্র গদ্যসম্ভারকে গুরুত্ব দিয়ে তরজমায় পড়তে আগ্রহী হয়েছি। বাংলায় মান্টোর এই শতবার্ষিকী পুনরুজ্জীবন অনেকটা জীবনানন্দের শতবার্ষিকীর কথাই মনে করায় না কি?

বাংলায় যখন ‘কল্লোল’-‘কালিকলম’ পর্বে বালজাক, নুট হামসুন প্রমুখর হাত ধরে এক অন্য বাস্তবতার উন্মোচন ঘটছে, সেই সমসময়েই কৃষণ চন্দর, ইসমত চুঘতাই, সাদাত হাসান মান্টোদের কলমেও অনুরূপ আবিষ্কারের অভিঘাত চমকিত, বিধ্বস্ত করছে পাঠকদের। যদিও তখনও বাঙালি পাঠক অন্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে কতটাই বা আগ্রহী! মান্টোর ছোটগল্পের বিষয় বা মানুষজন; মেজাজ বা আখ্যান যে সমসাময়িক বাঙালি লেখকের কথা মনে করায়, তিনি মান্টোর চার বছর আগে জন্মেছিলেন এবং মারা যান মান্টোর মৃত্যুর একবছর পর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যে এক-একটি অপ্রত্যাশিত কাহিনিখণ্ড ঝলসে দেয় আখ্যান-পরিসরের বাস্তবকে, মান্টোর অসংখ্য গল্পের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই ঘটে। যদিও দেশভাগের বেদনার আখ্যান মান্টোর, মানিকের নয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েনের আখ্যান মান্টোর, মানিকের নয়! কিন্তু ভারতীয় কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র-প্রেমচন্দদের মতো বাস্তবতার আদলটির পর মান্টো-চুঘতাই-কৃষণ চন্দর বা মানিকের মতো লেখকের হাতে এটা একটা বাঁকবদলই বটে।

আরও পড়ুন : সালভাদোর দালি একদিকে যেমন তপস্যাবৃত শিল্পী, অন্যদিকে নরকের পথচারী! লিখছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়…

দৃষ্টান্ত দিই মান্টোর ‘সরি’ গল্প থেকে প্রথমে—

পেট কাটতে কাটতে ছুরিটি নাভির নীচ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে

পাজামার দড়ি কেটে গেল। যে ছুরি চালাচ্ছিল, হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ‘স…স…স…রি… মিসটেক হো গিয়া।’

মানিকের ‘বেড়া’ গল্পে দুর্ভিক্ষের সময় বহু কষ্টে সংগ্রহ করা চাল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ঝোলায় ভরে নিতে দেখি মরে পড়ে থাকা একটা বেড়াল। তা দিয়ে বহুদিন পরে মাংস রেঁধে খাওয়া হবে ভাত দিয়ে!

একে একধরনের ভারতীয় ‘ন্যাচারালিস্ট’ লেখা বলা যেতে পারে হয়তো। কথক প্রায় সিসিটিভি ক্যামেরার মতো। ‘লেখক’ নামক এক নিয়ন্ত্রণ থেকে তা মুক্ত। যা খানিক বার্ত-এর লিখনতন্ত্রের শূন্য লিখনাঙ্কের চিহ্নবিচ্যুতির কথা মনে করায় বইকি!

চেনা বর্গের স্বস্তিদায়ক প্রেমের ত্রিকোণমিতি বা আদর্শবাদী নীতিকথা কপচানোর নানা কৌশলী তরিকার ভেতর একটা সুস্থিত পরিমাপ থাকে, যার কাছে আত্মসমর্পণের সুবিধে বিবিধ। আখ্যান বাজারসফল হওয়ার সম্ভাবনা, নীতি বা প্রগতির হিসেবও মাপমাফিক নিরাপদ, লেখক-পাঠক-চরিত্রদের সমাবেশ এক চেনা বৃত্তের আবহে বিপদ-আপদ উত্তীর্ণ হয়ে নিরাপদ এক সমাপ্তির কোলে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারে… ইত্যাদি ইত্যাদি— মান্টোর আখ্যান সেসবের বাইরে যেতে বারে বারে ঝুঁকি নিতে আগ্রহী।

‘স্বরাজের জন্যে’ গল্পের কথক এক আউটসাইডারই বটে। তার চোখে সবটাই বাতুলতা—

জালিয়ানওয়ালাবাগের পরিবেশে এতদিন যে রক্তাক্ত ঘটনার ভয় জমাট বেঁধেছিল তা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। আজ সেখানে চলেছে এক নির্ভীক তড়পানি। যে তড়পানি ছিল উদ্দেশ্যহীন দৌড়ঝাঁপের মতো— যার কোনো মঞ্জিল— কোনো নিশানা ছিল না। মানুষ শ্লোগান দিত, মিছিল বের করত, আর শয়ে শয়ে গ্রেফতার হয়ে যেত। এ এক সুন্দর গ্রেফতার গ্রেফতার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই নিরাসক্ত ভাবের পটভূমিকাটি অবশ্য মান্টোর একটি স্মৃতিচারণে বিবৃত হয়েছে। ‘আরামকেদারা বিপ্লবী’ নামে লেখাটিতে মান্টোর অমৃতসরের দিনগুলির কথাসূত্রে বলছেন—

বাতাসে বেশ চাপা উত্তেজনা… পথচারীরা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে পোস্টার পড়তে ভয় পায়, পাছে গ্রেফতার হয় এইসব রাষ্ট্রদ্রোহী লেখা পড়ার জন্য।… আমরা অবশ্য এইসব নিয়ে খুব ভাবিত ছিলাম না, বরং এই ধারণা হয়েছিল যে, জেলে গেলে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা যাবে। নিশ্চিত ছিলাম যে জেল থেকে মুক্তির পর মানুষজন ফুলমালা দিয়ে বরণ করে নেবে আর হইহই করে একটা মিছিল বেরোবে।

মান্টোর ছোটগল্পের বিষয় বা মানুষজন; মেজাজ বা আখ্যান যে সমসাময়িক বাঙালি লেখকের কথা মনে করায়, তিনি মান্টোর চার বছর আগে জন্মেছিলেন এবং মারা যান মান্টোর মৃত্যুর একবছর পর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যে এক-একটি অপ্রত্যাশিত কাহিনিখণ্ড ঝলসে দেয় আখ্যান-পরিসরের বাস্তবকে, মান্টোর অসংখ্য গল্পের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই ঘটে।

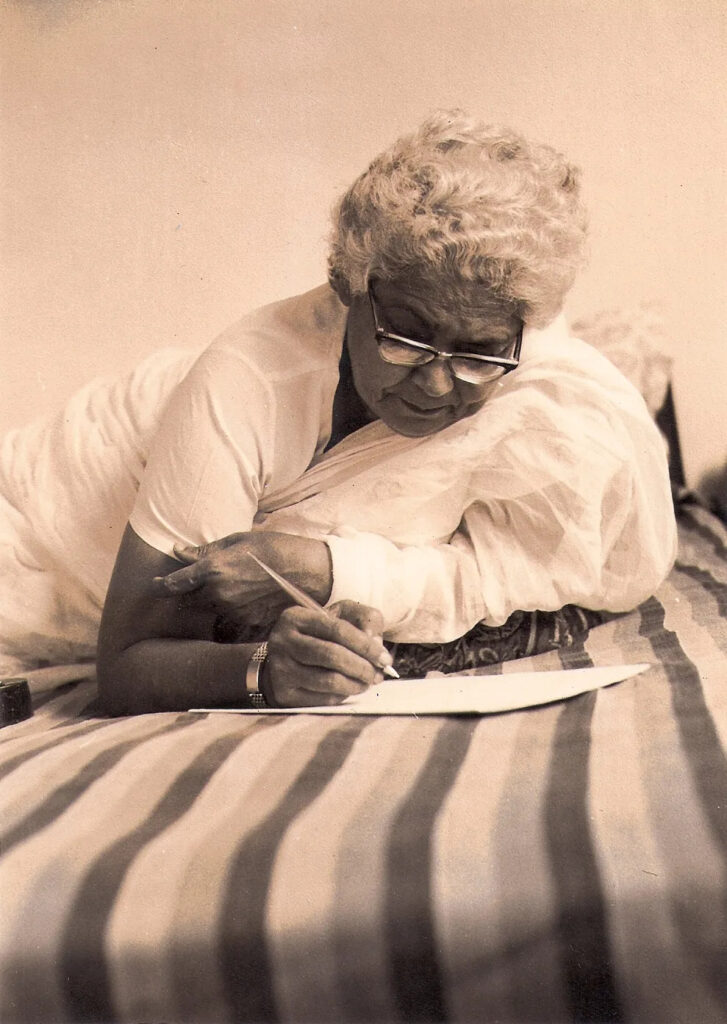

গল্প আর জীবনের অভিজ্ঞতার দু’টি বয়ান একই কথা দু’ভাবে বলে, এই যা। স্বাধীনতা, দেশভাগ, দ্বিজাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মান্টোর রাজনৈতিক অবস্থান কোনও বিশেষ মতাদর্শ বা দলীয় ভাবনার দ্বারা চালিত হয়েছে, এমন নয়। তাঁর পরিচিত বা বন্ধুবলয়ে এমন অনেকেরই সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় বা মতপার্থক্যের বয়ান বলে, মান্টো কতটা ওয়াকিবহাল এসব বিষয়ে। ‘টোবা টেক সিং’-এর মতো বহুপরিচিত গল্পটাই মান্টোর এই অবস্থানের পরিচয়বাহী। তাঁর ‘দ্বি-রাষ্ট্রতত্ত্ব’ নামের গল্পে দেশভাগের পটভূমিতেই মুসলিম প্রেমিক আর হিন্দু প্রেমিকা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে বলে ঠিক করেও শেষে পিছিয়ে যায়। দু’জনেই একে-অপরকে পরামর্শ দিয়েছিল ধর্মান্তরিত হতে, এবং তাতে দু’জনেই অরাজি, অতএব পরিণামে একে-অপরের ধর্মের প্রতি বিষোদগারের মধ্য দিয়ে তাদের প্রেমের সলিল-সমাধি ঘটে। মান্টোর বন্ধু ইসমত চুঘতাইয়ের অনুরূপ একটি গল্প ‘পবিত্র কর্তব্য’, সেখানে হিন্দু প্রেমিক আর মুসলিম প্রেমিকা শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের মানবধর্মেরই জয়গান গায়। পরিবারের আপত্তি কৌশলে নস্যাৎ করে প্রেমের বন্ধনই প্রাধান্য পায়। মান্টো এই গল্প লিখতেন না।

নিম্নবর্গের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে বা বর্ণ-বর্গ-শ্রেণির তির্যক অবস্থান চিহ্নিত করে, বাস্তবতার একপ্রকার পাঠ ভারতীয় আখ্যান রচয়িতারা নির্মাণ করেছেন শুরুর পর্বে। মান্টো বা চুঘতাই বা কৃষণ চন্দর সেটার পরবর্তী আর-এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করান আমাদের। ঈশ্বর সিং এক লাশের ঠান্ডা গোস্তকে ধর্ষণ করে। শাহদৌলার ইঁদুরের কাছে মানত করে গর্ভবতী হয়ে প্রথম সন্তানকে সেখানে উৎসর্গ করার প্রথা মেনে নিয়েও মায়ের মন গালে জড়ুলের দাগওয়ালা প্রথম বাচ্চাকেই খুঁজতে যায় বারবার। সেই বাচ্চাকে হঠাৎ কাকতালীয়ভাবে ফিরে পেলেও দেখা যায়, সে-ই আর পরিবারে ফিরতে চায় না! স্বামীর টাঙ্গা চালাতে গিয়ে নীতি বারে বারে নানা অভিজ্ঞতা থেকে বোঝে, সবাই তার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করতেই কেবল আগ্রহী! শেষে নিজে টাঙ্গা চালিয়ে সফল হলেও মিউনিসিপ্যালিটির লোক তার লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে গণিকাবৃত্তির লাইসেন্স নিতে বলে। নীতি শেষে সেই লাইসেন্সই নেয়!

নরদেহ মান্টোর গল্পে উপস্থিত হয়েছে কত বিচিত্র বিভঙ্গে। কখনও ‘ব্লাউজ’ গল্পে যৌনতার প্রথম উন্মেষ তো ‘ঠান্ডা গোস্ত’ গল্পে তার বিবমিষাভরা, জুগুপ্সাভরা চেহারা। ‘হেরে চলে গেল’ গল্পে বেশ্যাকে নিয়মিত টাকা দিয়ে তাকে এই জঘন্য পেশা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা বলা আলোর দিশারী বিস্মিত হয়ে একদিন দেখে, সেই গঙ্গুবাই আবারও সেজেগুজে বসেছে! প্রশ্নের উত্তরে বাই জানায় যে, মহল্লার বাদবাকি মেয়েদেরও এই ভাতা দিতে পারলে তবেই সে বন্ধ করতে পারে এই কাজ! দু’দিনের ছদ্ম আবেগ আর আদর্শের কল্পনা দিয়ে তাদের জীবন চলে না!

এইসব জীবনের কথা মান্টো বোঝেননি বলেই তাঁর গল্পগুলি মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিতের পিছুটান-মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। মান্টো সেই পরাজিত নিষ্ফলদের দলে।