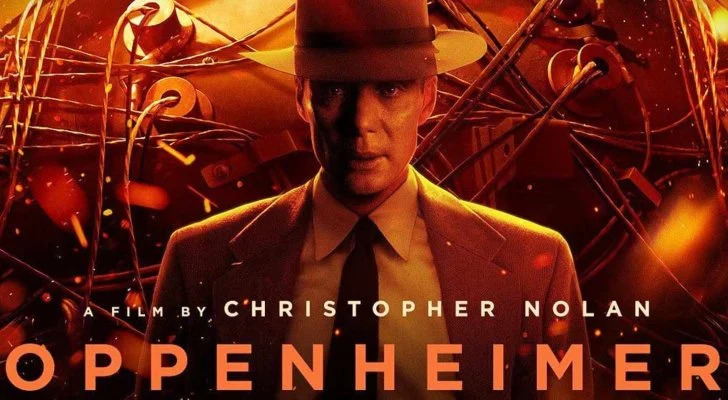

‘পাতাল লোক’ সিরিজের সঙ্গমদৃশ্যে অভিনেত্রী রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেছিল বলে আমাদের আঁতে লাগল, কিন্তু নোলান সাহেব যখন ওপেনহাইমারকে দিয়ে একই পোজিশানে গীতার শ্লোক আওড়ালেন, আমরা বললাম ‘কেয়াব্বাত!’ তাই তো অনুরাগ কাশ্যপের প্রিয় পরিচালকদের তালিকায় পল থমাস অ্যান্ডারসন, মার্টিন স্করসেসি, ফ্রিৎস ল্যাং যতটা জ্বলজ্বল করেন; সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল, আদুর, অরবিন্দন, কাসারাভল্লি, অমিত দত্তরা দোয়ানি কুড়োন সেই তুলনায়। এ-ব্যাপারটা অনেকটা এসেছে আমাদের বাবা-মায়ের থেকে। পাশের বাড়ির বাপিদা বা ওপরতলার রিঙ্কুদি যেমন পড়াশোনায় ভাল হয়েও ততটাই বাধ্য আর লক্ষ্মী আমাদের চেয়ে, ঠিক তেমনই ‘সাহেবদের ব্যাপারটাই আলাদা’— এই আইডিয়া ঢুকে পড়েছে আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। তার ওপর ক্রিস নোলান তো খাঁটি সাহেব। ব্লু ব্লাড! মার্কিনি ভ্যাজালও নেই। সেই জন্যই ‘ওপেনহাইমার জিন্দাবাদ’ বলব। অস্কার পেলে ফেসবুকে পোস্ট লিখব। সিলিয়ান মার্ফির অভিনয় দেখে মুগ্ধবোধে ছটফটাব আর ‘ইন্টারস্টেলর’-কে ‘ভাল, তবে ওপেনহাইমারটা জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না!’ বলে পাশ কাটাব। তুলসী চক্রবর্তী, রবি ঘোষরা এ-দেশে বিস্মৃত হবে না, তো কোন দেশে হবেন? সনল শশীধরন সাধে পালিয়েছেন?

আমরা আর্যদের ‘ইনভেডার’ বলে যতটা আরাম পাই, ততটা স্বচ্ছন্দ বোধ করি না, ‘কেন বেদের মতো কোনও সাহিত্য ভারতবর্ষের বাইরে তাহলে পাওয়া গেল না’ বা ‘বেদে কোথাও কেন আর্যদের ‘ইনভেড’ করার একবর্ণও রেফারেন্স নেই?’— এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে। সাহেবরা ‘ইনভেডার’ বলেছেন, তো ‘ইনভেডার’, ব্যস! ফুল স্টপ! সরস্বতী নদীর বাঁকে প্রাচীন দু’খানা কঙ্কালের ডিএনএ পরীক্ষা করে বিদেশি জিন পাওয়া গেছে, সেটাই তো যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু হাজার বছর পর প্রলয়ে সব ধ্বংস হয়ে গেলে, আমেরিকার মাটি খুঁড়ে যদি একডজন ভারতীয় ডিএনএ বেরয়, তখন একই যুক্তিতে আমেরিকাকে ‘ভারতীয় সভ্যতা’ বলব কি না— সন্দেহ আছে।

আরও পড়ুন : শকুন্তলা দেবীর মগজ এগোত কম্পিউটারের চেয়েও দ্রুত গতিতে!

লিখছেন অর্পণ গুপ্ত…

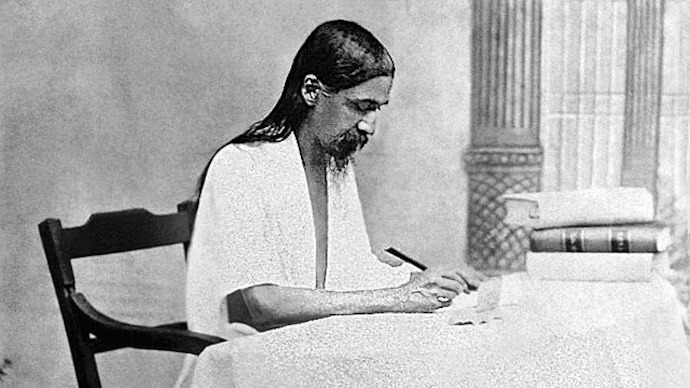

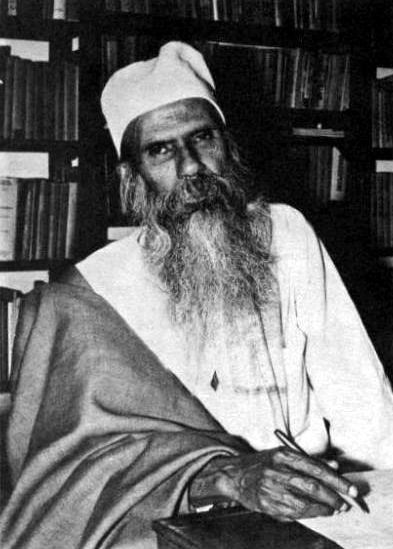

আমরা শ্রীঅরবিন্দ-র ‘সিক্রেট অফ বেদা’ বা শ্রীমৎ অর্ণিবানের ‘বেদ মীমাংসা’-র প্রতি ততটাও ভরসা করি না, যতটা করি ম্যাক্সমুলারের ঋগবেদ ট্রান্সলেশন-এর ওপর। তাই নোলান সাহেব তাঁর সিনেমার দৃশ্যে মৈথুনের চরম মূহূর্তে শ্রীকৃষ্ণের বাণী বসিয়েছেন, বেশ করেছেন। ওটুকু আমাদের ভালই লাগে। কবে একটু জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়েছিল বা ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার সম্পত্তি ভারবর্ষ থেকে ইংল্যান্ড পাচার হয়েছিল বলে কি ইংরেজদের অবদান ভুলে যাব না কি? আমাদের এখানে রেলপথ তৈরি করে, মেকলে সাহেবের রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে ওয়েস্টার্ন এডুকেশন চালু করে, কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে যত উপকার তাঁরা করেছেন, তা কি সব ফালতু? কী দায় পড়েছিল সাহেবদের? আমাদের ‘ল্যান্ড অফ স্নেক চার্মার্স’-কে একটুখানি সভ্য, ভদ্র, শিক্ষিত করে তুলতেই তো চেয়েছিলেন শুধু! মোটের ওপর আমাদের দাবি খুবই সামান্য, সেই মহান ব্রিটিশ জাতির সুযোগ্য সন্তান নোলান সাহেব বৃন্দাবনের কোন এক রাখালের মুখের কথা তাঁর অপূর্ব সিনেমার যৌন দৃশ্যে ঠাঁই দিয়েছেন বলে কৃতার্থ না হই, অন্তত প্রশংসাটুকুও করব না?

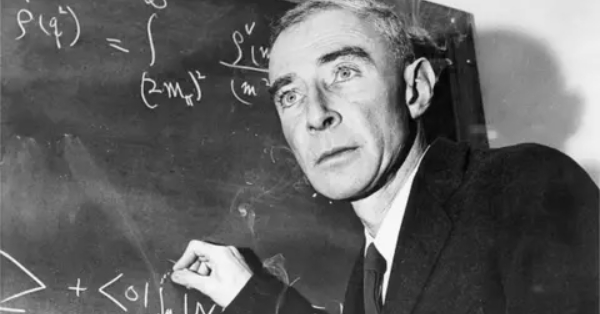

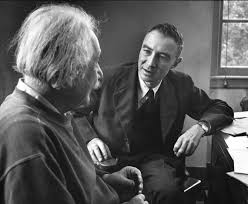

২৬ জুলাই, ১৯৪৫-এ ম্যানহ্যাটন প্রোজেক্টের বিখ্যাত ট্রিনিটি টেস্টে রবার্ট ওপেনহাইমার-এর নেতৃত্বে প্রথম আণবিক বোমাটির পরীক্ষা করা হয় এবং বলা বাহুল্য, তা সফলও হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই তর্কের সূত্রপাত ঘটে। অনেক পরিশ্রমের পর আইনস্টাইনের E=MC² কে সৌন্দর্যখেকো বোমার ভাষায় ফুটিয়ে তুলে ওপেনহাইমার এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, একটি দিগন্তকারী বক্তৃতা দেন। যার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকটি লাইন হল— এর পরে পৃথিবী আর আগের মত রইবে না। কিছু মানুষ হেসেছিলেন, কিছু মানুষ কেঁদেছিলেন, বেশিরভাগই ছিলেন মৌন। আমার আজ মনে পড়ছে, গীতার একটি শ্লোকের কথা, যেখানে বিশ্বরূপের বিষ্ণু অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন যে কর্তব্য তাঁকে করতেই হবে এবং উনি জানাচ্ছেন ‘এখন আমি মৃত্যু হয়েছি, জগৎসংসার খতম করব বলে’; আমরা হয়তো সবাই এমনটাই চেয়েছিলাম, কম-বেশি।

এখানে মজাটা হল একাদশ অধ্যায়ের ৩১তম গীতার এই শ্লোকটি সংস্কৃতে লেখা। শ্রীমান ওপেনহাইমারের উল্লেখ করা ইংরেজি তর্জমার আসল সংস্কৃত শ্লোকটি হল—

কালাস্মিঃ লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধঃ

লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ

অর্থাৎ, ‘আমি কাল (সময়) আমিই জগতের বিনাশকারী রূপে এই মুহূর্তে প্রকট হয়েছি। (যুদ্ধরত) এই সব মানুষদের ধ্বংস করার জন্য আমি নিয়োজিত।’

ভারতীয়-মাত্রই জানে, কুরুক্ষেত্রের ময়দানে কৌরবদের ধ্বংস করার প্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ একথা অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু ওপেনহাইমার তাঁর চোস্ত ইংরেজিতে অ্যাটম বোমা তৈরি করার যুক্তির স্বপক্ষে কী বললেন? বললেন, শ্রীকৃষ্ণ নাকি বলে গেছেন, ‘Now I Become Death’— এইটা উনি কোন গীতায় পেলেন? পেয়েছিলেন আর্থার রাইডার-এর করা গীতার অনুবাদ থেকে। যেখানে রাইডার সাহেব কোন এক অলীক ভাষার থিয়োরেম মেনেই বোধহয়, ‘কালাস্মিঃ’-র কাল কে ইংরেজিতে অনুবাদ করে মৃত্যু, অর্থাৎ Death লিখে দিলেন বেমালুম! ‘কালাস্মিঃ’, যার অর্থ হয়, আমিই কাল বা ‘I am Time’— সেটাকে ‘I Become Death’ লিখে দেওয়ার মধ্যে যে বিপজ্জনক বাতুলতা, গেরোটা সেখান থেকেই শুরু।

‘কাল’-কে Time না বলে Death বলার ফলেই ওপেনহাইমার-রাইডার দের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিতদের বয়ানে সংস্কৃত ভাষাটা যে মশকরার পর্যায় পৌঁছেছে, তার পাল্টা মশকরা করলে যেটা দাঁড়ায়, তা হল নিউ ইয়র্কের তেমাথার মোড়ের নাম Death Square দেওয়া দরকার ছিল। কিংবা, বিখ্যাত পত্রিকার নাম বদলে Death Magazine লিখলেও মন্দ হত না! এমনকী, ফিজিক্স-এর তাবৎ ফর্মুলার সব জায়গায় Death-এর রাজত্বই কায়েম হওয়া উচিত। ধরা যাক, Speed=Distance/Death, Velocity=Displacement/Death. এমনকী, Aacceleration ও Change in Velocity/Death হয়ে যাবে। মহাবিশ্বের Space-Time-এর গালভরা নাম পাল্টে Space-death রাখলে ব্যাপারটা আরও সুষ্ঠুভাবে বোঝানো সম্ভব। আর যিনি খুব ব্যস্ত মানুষ, তিনি তো নিখরচায় অমর হয়ে যেতেন। কারণ I have no time বলার বদলে সে বলবে I have no death! ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল!

মৃত্যু আমাদের দেশে কোনও শেষ বা অন্ত নয়, বরং একটি রূপান্তরের দরজা-মাত্র। নতুনের অভীপ্সা। গীতা-য় এই কথা বারংবার বলা থাকলেও, ওপেনহাইমার সাহেব কেন যে তা লক্ষ করলেন না ঈশ্বরই জানেন! সম্ভবত, যেহেতু, জন্মান্তরের কনসেপ্টটা সাহেবরা ঠিক হজম করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে Death তাদের কাছে নিরেট অন্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু সাহেবদের তো ভুল হয় না, তাই তাঁরা যখন ভারতীয় দর্শনের ‘কাল’, অর্থাৎ সময়োত্তীর্ণ সময়কে মৃত্যু বলে ভেবেই নিয়েছেন, তখন মহাকাল নিশ্চয়ই মৃত্যুঞ্জয় নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বৈদিক সাহিত্যে ‘কাল’-কে হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেখান থেকে সৃষ্টির শুরু। বিগ ব্যাং প্রাক্কালের ‘Gravitational Singularity’ বলে যাকে আদর করে ডেকেছেন স্টিফেন হকিং। সেক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনে ‘কাল’ সৃষ্টির প্রতিভূ। বিজ্ঞানের Space আর Time-এর উল্লেখ, যা বেদ এবং উপনিষদ-সাহিত্যে পাওয়া যায় তাকে ‘আকাশ’ ও ‘কাল’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাহলে সাহেবরা ভারতীয় দর্শনের ব্যাক্ষা করতে বসলে বারবার ‘কাল’-কে Death বা মৃত্যু বলে ধরে নেয় কেন? এর কারণ মূলত দুটো হতে পারে। প্রথমত, ভারতবর্ষের দর্শনে মৃত্যু বা Death বলতে যা বোঝানো হয়, তেমন কোনও ধারণা পশ্চিমে নেই। মৃত্যু আমাদের দেশে কোনও শেষ বা অন্ত নয়, বরং একটি রূপান্তরের দরজা-মাত্র। নতুনের অভীপ্সা। গীতা-য় এই কথা বারংবার বলা থাকলেও, ওপেনহাইমার সাহেব কেন যে তা লক্ষ করলেন না ঈশ্বরই জানেন! সম্ভবত, যেহেতু, জন্মান্তরের কনসেপ্টটা সাহেবরা ঠিক হজম করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে Death তাদের কাছে নিরেট অন্ত ছাড়া আর কিছু নয়। উপরন্তু সংস্কৃতর ‘কাল’-কে সরলীকরণ করে Death বলে চালিয়ে দিলে ঝামেলাও মিটে যায় দিব্যি।

দ্বিতীয় কারণটা আরেকটু গভীর। তা হল— শ্লাঘা। Time যেহেতু বিজ্ঞানে খুব বড় একটি বিষয়, আর তার উল্লেখ কয়েক হাজার বছর আগেই ‘ল্যান্ড অফ স্নেক চার্মার্স’-এ উল্লিখিত হয়ে রয়েছে, এটা সাহেবসুবোদের শ্লাঘায় লাগারই কথা। তাই ভারতীয় দর্শনে ‘কাল’-এর ধারণাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে তাকে Death বলে চালিয়ে দিলে, Time কনসেপ্ট-এর প্রতি পশ্চিমের মৌরসিপাট্টাও কায়েম থাকে।

ওপেনহাইমারের মতো চৌখস বুদ্ধিমান শিক্ষিত পণ্ডিত কি এসব জানতেন না? হলফ করে তা বলা যায় না। কিন্তু জানলে এত বড় ভুলটা কেন করলেন? হয়তো উনি ভুল করেননি। হয়তো ইচ্ছে করেই বলেছেন। গীতা আওড়ে জাস্টিফাই করতে চেয়েছেন অ্যাটম বোমার ভয়াবহতা শ্রীকৃষ্ণর কাঁধে বন্দুক রেখে। হয়তো উনি আগে থেকেই জানতেন, ওই অ্যাটম বোমা প্রাচ্যের আর-এক পীঠস্থান, আজাদ হিন্দ বাহিনীর আঁতুড়ঘর, জাপানে নিক্ষেপ করা হবে। তাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো প্রাচ্যের এক দর্শনকে লড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন অন্যটার বিরুদ্ধে। সবটাই যাতে অঙ্কের মতো দুইয়ে দুইয়ে চার হয়ে যায়। আর ইতিহাসের পাতায় সোনাবরণ অক্ষরে অনুতাপের ব্যাখ্যা রয়ে যায় কয়েক লক্ষ নির্দোষ প্রাণের বিনিময়ে।

কারণ সাহেবরা কখনও ভুল করে না। ফুলস্টপ।