১৯৯৮ নাগাদ ‘ভায়াগ্রা’-র আবিষ্কার এবং সামজিকভাবে তার আত্তীকরণ বদলে দিয়েছিল যৌনভীতি এবং উদ্বেগ-সংক্রান্ত প্রচলিত ভাবনা। পুরুষের ধ্বজভঙ্গ বা ইরেকটাইল ডিসফাংশনের ক্ষেত্রে এই ওষুধের সেবন লিঙ্গোত্থানে বিশেষ সহযোগী। ধ্বজভঙ্গ তথা লিঙ্গশক্তির বৃদ্ধি নিয়ে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষ নানা সভ্যতায় নিজের মতো উত্তর সন্ধানে প্রয়াসী ছিল। এই উত্তরের রাস্তা কোথাও ছিল গোপন আবার কোথাও প্রকাশ্য। কিন্তু ভায়াগ্রার আবিষ্কার যৌনশক্তির প্রশ্নে বিজ্ঞানকে সাক্ষ্য সাজিয়ে কথালাপের এক নতুন রাস্তা খুলে দিল। এমনটা নয় যে, লিঙ্গশক্তির বৃদ্ধি নিয়ে আগে কথাবার্তা হত না, কিন্তু এই প্রথম ‘বিজ্ঞান’ নামক এক সর্বশক্তিমান এজেন্টকে সমানে রেখে একটি সমঝোতাপূর্ণ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠল।

তিন বিজ্ঞানী— অ্যান্ডিউ বেল, ডেভিড ব্রাউন এবং নিকোলাস টেরেটের চেষ্টায় আমেরিকার ফাইজার কোপানি ভায়াগ্রা বা ব্লু পিলের জন্ম দেয়। হৃদরোগের ওষুধ বানাতে গিয়ে হঠাৎ করেই লিঙ্গ-শিথিলতা কাটানোর ওষুধ জন্ম নিল। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি, কোম্পানির টাকা, ট্রায়াল তথা পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বিপুল জনতা এবং বিপণনের কৌশল বদলে দিয়েছিল যৌনশক্তির ভবিষ্যৎ। ভায়াগ্রা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিপুল অংশের শ্রমিক যোগ দিয়েছিলেন টাকার প্রয়োজনে। শ্রমিক, পরীক্ষাগার, বৈজ্ঞানিক বা কোম্পানির টাকা এই এককগুলির কোনও একটি শক্তিও যদি তার কাজে বিফল হত, তাহলে ভায়াগ্রার ইতিহাস কী হত— বলা মুশকিল।

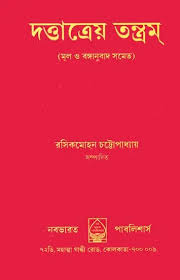

অতীতে লিঙ্গক্ষমতার বৃদ্ধিতে জরুরি ভূমিকা নিয়েছিল তন্ত্রশাস্ত্র। ‘দত্তাত্রেয় তন্ত্রম্’-এ লেখা হয়েছিল: বরাহবসয়া, মধুর সঙ্গে মিলিয়ে লিঙ্গে মাখালে লিঙ্গ দীর্ঘ, দৃঢ় এবং মুষলের মতো হবে। তিল, ছাগী দুগ্ধ, মধুসৈন্ধব, পায়রার পায়খানা ইত্যাদি হরেক উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে লিঙ্গশক্তি বৃদ্ধির প্রশ্নে। যা খেয়াল করার মতো তা হল, তন্ত্রশাস্ত্রেও হুং, বুং, তুং করে লিঙ্গ ক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে না, বরং সহজ কথা: চাই ওষুধ। আজকের ওষুধের সঙ্গে তন্ত্রের ওষুধকে মিলিয়ে পড়লে মুশকিল। ব্লু-পিলের পক্ষ নিয়ে তিল বা ছাগী দুগ্ধের গল্পকেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বরং প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়: একটা চিকিৎসা-প্রকল্প শাসন করছিল লিঙ্গশক্তির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত। তবে এই ধারার চিকিৎসা নতুন অর্থে জনপরিসরকে দখল করতে শুরু করে। তবে তার চলনটা ছিল খুব গোপন। আর এই গোপনতার নেশাই তাড়িত করছিল ওষুধের বিচিত্র উপাদান সংগ্রহে। গোপন আর প্রকাশ-এর সহজ সমীকরণটাই ভেঙে পড়েছিল এই ধারার ওষুধের জনমোহিনী শক্তির কাছে। গোপন হলেও লোক-ঐতিহ্যের ধারায় এমন ধারার ওষুধ ছড়িয়ে ছিল গ্রামে-গঞ্জে, দূর জনপদে।

আরও পড়ুন : লাল ত্রিভুজ থেকে চকলেটের স্বাদ, যেভাবে বদলেছে কন্ডোমের বিজ্ঞাপনী কৌশল! লিখছেন অরিন্দম নন্দী…

চরক, শুশ্রুত-র চিকিৎসা-দুনিয়া থেকে ঢের দূরে অবস্থিত দত্তাত্রেয় তন্ত্র। লোক-ঐতিহ্যে, কাপালিক, সন্ন্যাসী, গুণিন, যাদুকর, বেদে প্রমুখ মারফত এই ধারার চিকিৎসাবিদ্যা ছড়িয়ে পড়েছিল। যারা এমন ওষুধ দিতেন, তারা যে সবাই তন্ত্রশাস্ত্রের নাম জানতেন, এমন না-ও হতে পারে। একটি একক ‘দত্তাত্রেয় তন্ত্র’-র পুঁথি প্রাক্-ঔপনিবেশিক কালে ছিল না, এমনটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মনে রাখা জরুরি, এমন একটি পুঁথির নানা অংশ এক বা দু-পাতার পুঁথি হিসেবে ছড়িয়ে পড়ত জনপরিসরে। প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তায় গ্রন্থপাঠের প্রশ্নে এই খণ্ড পাঠের শক্তি বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। এমনটা নয় যে, কেউ আস্ত দত্তাত্রেয় তন্ত্র বা রামায়ণের মতো গ্রন্থ পড়ত না, কিন্তু শুধুমাত্র রামের বনবাস বা দশরথের মৃত্যু— এমন ধারার নানা অংশ অবলম্বন করে শত শত পুঁথি লেখা হত সেকালে। বলার কথা এই, যাঁরা লিঙ্গ-শিথিলতা দূর করার জন্য নানা ওষুধপত্র দিতেন, তাঁরা অনেক সময় জানতেনও না, সেই ওষুধের কথা আসলে কোন বইতে লেখা হয়েছে। হয়তো গুরুর মারফত চেলাগিরি করতে গিয়ে একটুকরো কাগজে লেখা ‘অথ লিঙ্গবর্ধনম্’ অংশটুকুই প্রাপ্য হয়েছে। অথবা, বহু ক্ষেত্রে আলাদা করে লেখাজোখার প্রশ্নই ছিল না, দেখে-শিখে বা শুনে-মনে রেখেই চলত চিকিৎসার ধারা। গ্রন্থের জ্ঞান সেদিন কোনও বিশেষ বিদ্যার অন্তর্গত ছিল না। বরং, আধুনিকতা এক ভয়ানক বিদ্যাকৌলীন্যের দুনিয়া গড়ে তোলে।

ওই যে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দপুরের এক চণ্ডাল চিকিৎসকের কথা লিখেছিলেন, যে নাকি ‘ঔষধ’ কিছু জানত না, শুধু বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণ-সংহার করত। বিষ-বড়ি প্রস্তুত করার জন্য সেই চিকিৎসক উদ্ভিজ্জ বিষ, খনিজ বিষ, সাপের বিষ প্রভৃতি নানান উপাদান সংগ্রহ করত। বঙ্কিম এই চণ্ডাল চিকিৎসকের চিকিৎসার ধরন নিয়ে খুব বেশি কিছু লেখেননি। বঙ্কিমের মতো পাশ্চাত্য ঘরানায় লেখাপড়া করা মানুষ, তাকে চিকিৎসক বলেও মনে করতেন না। কিন্তু বঙ্কিম যা-ই মনে করুন, এই ধারার চিকিৎসকদের হাতেই লিঙ্গ-ক্ষমতা বৃদ্ধির নানা তরিকা ছড়িয়ে পড়েছিল আমজনতার দরবারে। শুধু চণ্ডাল চিকিৎসক নয়, এই উপন্যাসেরই গোড়ার দিকে ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর দত্তবাড়ির দাসীমহলে ওষুধ বিতরণ করছিল। উল্লেখ না থকলেও, এমন ধারার ওষুধের মধ্যে গর্ভপাত তথা ভ্রুণহত্যা একটি প্রধান জনপ্রিয় ক্ষেত্র ছিল। তবে সন্ন্যাসী ঠাকুররা যে, শুধু এমন ধারার ওষুধ বিতরণ করতেন তা নয়, চাইলে মিলত লিঙ্গ-ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ঔষধপত্র। এই ধারার ঔষধপত্রের সঙ্গে পুঁথির লিখিত জ্ঞান এবং লোকজ উপাদান সমান ভাবে মিশে ছিল।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই লিঙ্গ-ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ওষুধপত্রের এমন এক দুনিয়া গড়ে উঠল ছাপা বই বা ছাপা পত্রিকার মারফত যেখানে বিশেষজ্ঞতা, কোম্পানির নাম, বিজ্ঞাপনের ক্ষমতা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন প্রধান হয়ে দেখা দিল। সন্ন্যাসীর কেরামতি বা চণ্ডাল চিকিৎসক সেখানে দূরতম দ্বীপ। আধুনিক বিজ্ঞান হয়ে উঠল এই ধারার প্রধান নিয়ন্ত্রণ কর্তা। এখন আবশ্যিকভাবেই এই বিজ্ঞানের গল্পটাও একমাত্রিক নয়, সেখানে জুড়ে আছে আসল বিজ্ঞান বনাম নকল বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি, জাল জুয়াচরির নানা হিসেবনিকেশ। কিন্তু এই মুলুকে প্রবেশ নিষেধ চণ্ডাল চিকিৎসক বা ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুরের।

যাঁরা লিঙ্গ-শিথিলতা দূর করার জন্য নানা ওষুধপত্র দিতেন, তাঁরা অনেক সময় জানতেনও না, সেই ওষুধের কথা আসলে কোন বইতে লেখা হয়েছে। হয়তো গুরুর মারফত চেলাগিরি করতে গিয়ে একটুকরো কাগজে লেখা ‘অথ লিঙ্গবর্ধনম্’ অংশটুকুই প্রাপ্য হয়েছে। অথবা, বহু ক্ষেত্রে আলাদা করে লেখাজোখার প্রশ্নই ছিল না, দেখে-শিখে বা শুনে-মনে রেখেই চলত চিকিৎসার ধারা।

ভারতে আধুনিকতার গল্পকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমাত্রিকভাবে পেশ করা হয়। যে একমাত্রিকতার ভেতর আধুনিকতা ভীষণভাবে ‘হিন্দু’ বা ‘ব্রাহ্ম’ চেতনা নিয়ন্ত্রিত। মান্য স্কলারশিপগুলিতে একটা ধাঁচা নজরে পড়ে— ঠিক কীভাবে শিক্ষার কারবার থেকে মুসলমানরা বঞ্চিত ছিলেন বলেই, পৌঁছয়নি সেথায় ‘নবজাগরণ’-এর আলো! কিন্তু মুসলমানদের প্রকাশিত পত্রিকায় বিজ্ঞাপনগুলির দিকে নজর দিলে খেয়াল করা যাবে, চিকিৎসার প্রশ্নে বিজ্ঞানের ভিন্ন এক চেতনা কেমন করে আধুনিকতার নতুন শর্ত গড়ছিল মুসলমান বাঙালির মানসে। বিজ্ঞাপনের মারফত শরীর সংক্রান্ত নতুন জিজ্ঞাসা দানা বাঁধছিল, একটা প্রকাশ্য কৌম সামাজিক কাঠামোয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কালপর্বে কলকাতার লোয়ার চিৎপুর রোডের মৌলবী হাকিম এনামল হক যৌনরোগ, ধাতু দৌর্বল্য বা ধ্বজভঙ্গের মতো সমস্যা নিয়ে ওষুধ বানাতে শুরু করেন। তাঁর প্রস্তুত ‘আক্চিরুল হায়াত’ ছিল ধ্বজভঙ্গ, পুরুষত্বহানি ও ধাতুদৌর্বল্যের ‘মহৌষধ’। গল্পটা শুধু এককভাবে কলকাতার ছিল না, প্রায় একই সময়ে শ্রীহট্টের ডাক্তার এম এ জাহির ধ্বজভঙ্গের ওষুধ দিতেন আমজনতাকে। তবে জাহির সাহেবের গল্পটা আরও জটিল কারণ, তিনি বিজ্ঞাপনে লিখতেন ‘ঔষধগুলি ফকিরের দেওয়া’। লিঙ্গশক্তি ফিরিয়ে আনা বা বৃদ্ধির মতো জটিল প্রশ্নে ডাক্তার এবং ফকিরের যুগ্ম অবস্থানে জনপরিসরে নতুন এক মান্যতার ভাষ্য প্রস্তুত করছিল। এইসব হাকিম বা ডাক্তারদের কথা ১৯২৭-এর কালপর্বে ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় প্রায় ধারাবাহিকভাবেই প্রকাশিত হতে শুরু করে।

আমার বলার কথা শুধু এইটুকু যে, হাকিম, ডাক্তার, মাসিক পত্রিকা, বিজ্ঞাপন এবং নতুন মুসলমান জনপরিসর— এই এককগুলি প্রস্তুত না হলে লিঙ্গ-শিথিলতা বিষয়ক চেতনা বা চিকিৎসা প্রকাশ্যে আলোচিত হওয়া সহজ ছিল না। গোপন থেকে প্রকাশ্যে আসার একটা ইতিহাস রয়েছে এই আখ্যানের। লিঙ্গ-সংক্রান্ত এই ইতিহাসের এত পরত রয়েছে, যা শুধু একটি সরলরেখার গল্প নয়। ভায়াগ্রার জন্ম এবং তার ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং লিঙ্গ-সংক্রান্ত বোঝাপড়ার একটা অংশবিশেষ। লিঙ্গ-সংক্রান্ত এই যাতায়াতের তর্কগুলো সব একজায়গায় জোর করা প্রয়োজন। বোঝা দরকার, এই আখ্যানের তলে তলে পিতৃতন্ত্রের দাপটও কেমন সোচ্চারে উচ্চারিত হয়েছে বারেবারে।

তবে এই ইতিহাস লেখার কাজটি আখেরে ঠিক যতটা সহজ মনে হচ্ছে, তা একেবারেই নয়। বর্তমান প্রবন্ধটি এমন এক গবেষণা প্রস্তাবের ভূমিকা বা উপসংহার— কোনওটিই নয়।

সামান্য ধরতাইটুকু রাখা হল আজ।