পরিমিতির শৈলী

শান্তনু চক্রবর্তী (August 23, 2024)

শান্তনু চক্রবর্তী (August 23, 2024)এখনকার পাকিস্তানের কোনও এক শহর থেকে যে-ট্রেনটা অমৃতসর হয়ে দিল্লি যাচ্ছিল, তাতে আমাদের এ-গল্পের লেখকও ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের দু-চারদিন আগেকার কথা। স্বাধীনতা দিবসের হইচই-হুল্লোড়-জাঁকজমক দুʼচোখ ভরে দেখবেন বলেই তো লেখকের সেবারের দিল্লি-যাত্রা। ভারত ভেঙে যে পাকিস্তান হচ্ছেই, সেটা সবাই ততদিনে জেনে গেছেন। তার জেরেই দেশের এখানে-সেখানে যে দাঙ্গা হচ্ছে, সেটাও অনেকেরই জানা। তবে সেই দাঙ্গার আঁচ যাঁদের গায়ে লাগেনি, তাঁরা তখনও ভাবছিলেন, দেশটা একবার স্বাধীন হতে দাও, সব ঝামেলা মিটে যাবে। সেদিনের ওই ট্রেন-সফরে লেখকের যাঁরা সহযাত্রী ছিলেন, তাঁরাও ওই নিশ্চিন্ত-থাকাদের দলের। ওপরের বার্থে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকা কয়েকজন পাঠান ট্রেন ছাড়বার একটু পরেই খাবারের মস্ত ডিব্বা খুলে, গোশত্-রুটি খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। নীচের আসনে বসা দুবলা-পাতলা চেহারার চোস্ত পশ্তু বলা বাঙালিবাবুটিকে, তাঁরা নিজেদের ভাগ থেকে খাবার দিতে চাইছিল, আর বাবুটি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করছিলেন। লেখকের সামনের সিটের প্রাক্তন ফৌজি শিখ ভদ্রলোকটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছিলেন, ব্রিটিশ ওপরওয়ালারদের নিয়ে হাসি-মশকরা করছিলেন আর নিজের রসিকতায় নিজেই খিকখিকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলেন।

সেইসব রসিকতার ফাঁকেই, তিনি লেখককে একবার জিজ্ঞাসা করেন, ‘আচ্ছা পাকিস্তান হলে জিন্না সাহেব কি বোম্বাই ছেড়ে ওখানে গিয়েই থাকবেন?’ লেখকের খুব সহজ, ক্যাজুয়াল উত্তর, ‘খামোখা বোম্বাই ছাড়তে যাবেন কেন? ওখানেই থাকবেন। ইচ্ছেমতন পাকিস্তানে আসা-যাওয়া করবেন!’ এই যে একটা সংলাপ, দুটো বাক্য, তার ভেতরেই কিন্তু স্বাধীনতা, দেশভাগ, নতুন একটা দেশের জন্ম, সব মিলিয়ে বড় একটা রাজনীতিকে, সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ আটপৌরে গেরস্থজীবনের মাপে নিয়ে আসা হচ্ছে। আর এই কাজটা যে লেখক খুব সহজ-সাবলীল ভঙ্গিতে, কোনও বাড়তি দেখনদারি বা নাটকীয়তা ছাড়াই করে ফেলতে পারেন, তিনি নিছক গদ্য লিখলেও, জাত শিল্পী। আর ভীষ্ম সাহনি তো চিত্রকরের কয়েকটা স্ট্রোকের মতোই, শব্দ-বাক্যের কয়েকটা আঁচড়ে, রক্ত-আগুন-হিংসা-হননে ধ্বস্ত, বিপন্ন একটা আস্ত সময়-ইতিহাসের ছবি এঁকে ফেলেন। আমরা যে-গল্পটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, ‘অমৃতসর আ গয়া হ্যায়’-এর কথাই ধরুন না! একটা সাধারণ ট্রেনযাত্রাই এখানে এই উপমহাদেশের ইতিহাসের একটা ভীষণ বিপজ্জনক, সংকটময় বাঁক পেরোবার সফর হয়ে ওঠে— একটা ট্রেনের কামরা যেন হয়ে ওঠে গোটা ভারতবর্ষ। সফরের শুরুতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ সহযাত্রীরা যে যাঁর ধর্মীয় আইডেন্টিটি নিয়েই বেশ সহজ, খোলামেলা মেলামেশার মেজাজেই ছিলেন। কিন্তু ট্রেন যত এগোতে থাকে, ট্রেনের জানলা দিয়ে যতই দূরের কোনও গ্রাম বা শহরের কোনও মহল্লায় লাগানো আগুন বা ধোঁয়ার চিহ্ন চোখে পড়তে থাকে— প্ল্যাটফর্মে-প্ল্যাটফর্মে মুলুক ছেড়ে, তালুক ফেলে পালানো মানুষের উদ্বিগ্ন-অস্থির ভিড় যত বাড়তে থাকে— সেই বিপন্ন ভিড়ের একটা অংশ যতই কামরার বন্ধ দরজা ঠেলে অন্দরে সেঁধিয়ে আসতে চায়, আর তাঁদের সহায়-সম্বলের অর্ধেকটা নীচের প্ল্যাটফর্মেই পড়ে থাকে, ততই কামরার অন্দরের আবহটা বদলে যেতে থাকে। কিছুক্ষণ আগের নিশ্চিন্ত, প্রফুল্ল মুখগুলো অজানা শঙ্কায়, উদ্বেগে, হয়তো আক্রোশেও ক্রমশ কঠিন হয়।

তারপর ট্রেন যখন অমৃতসর পৌঁছে যাচ্ছে, তখন যাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আর শিবিরভাগের চেহারাটা একেবারে স্পষ্ট, পরিষ্কার হয়ে যায়। রোগাভোগা, ভীতু-গোবেচারা গোছের বাঙালিবাবুটি এবার বীরবিক্রমে পাঠানদের উপর তড়পাতে থাকেন। ভাবটা এমন, ‘আমাদের এলাকায় এসে পড়েছ, এখন তোমাদের কে বাঁচায় দেখি!’ কামরার অন্যান্য হিন্দু-শিখ যাত্রীদেরও কেউ-কেউ তাঁর সঙ্গে গলা মেলান। বাবুটি কোত্থেকে যেন একটা সরু লোহার ডান্ডা জোগাড় করে আনলেন। ওই পাঠানরা ততক্ষণে বিপদ বুঝে আরও ক’জন দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে অন্য কামরায় ভেগে গেছে। এমন কোথাও, যেখানে তাঁদের নিজেদের লোকেরা সংখ্যায় বেশি। এই উপমহাদেশের সব মানুষদেরই কি এখন থেকে শুধু নিজের-নিজের ‘কওম’ বা সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গেই এভাবেই বেঁধে-বেঁধে থাকতে হবে? বাবুটির লোহার ছড়ি পাঠানদের খুঁজে না পেলেও, কামরায় মালপত্তর নিয়ে সপরিবার সওয়ার অন্য এক মুসলিম পুরুষের কপাল ফাটিয়ে দেয়। কামরার অনেকেই বাবুর জেগে ওঠা সাহস আর বিরক্তের প্রশংসা করে! ট্রেন অমৃতসর ছাড়িয়ে দিল্লির দিকে আরও এগোয়। রাত বাড়লে কামরার যাত্রীদের ঘুমন্ত, এলানো শরীরগুলোকে লেখকের শবদেহের মতো মনে হয়। যেন এক কামরাভর্তি মৃত মানুষ! যাঁদের বর্তমানের বিবেক, ভবিষ্যতের আশ সবটাই এই মুহূর্তে আর বেঁচে নেই!

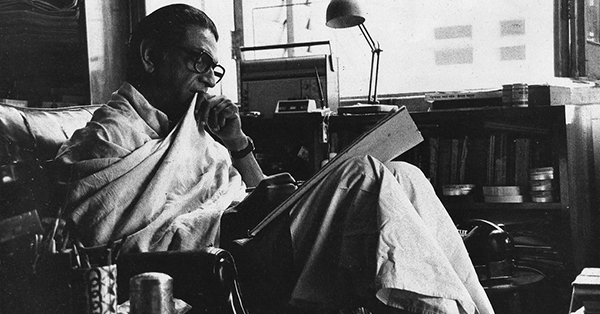

আসলে রাওয়ালপিন্ডির জাতক, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (এবং স্নাতকোত্তর) ভীষ্ম সাহনি স্বাধীনতা-দেশভাগ-দাঙ্গা, সবটাই দেখেছেন একেবারে গ্রাউন্ড জিরো-তে দাঁড়িয়ে। ১৯৪৭ সালেও তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। ’৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে পুলিশের লাঠি খেয়েছেন, জেল খেটেছেন আর পাঁচজন কংগ্রেস কর্মীদের মতোই। দেশভাগের সময়ে লাহোর কংগ্রেস পরিচালিত রিলিফ ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে, সর্বহারা উদ্বাস্তু পরিবারকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি দাঙ্গাপীড়িত শরণার্থীদের ব্যথা বুঝতেন, দাঙ্গাকারীদের মনস্তত্ত্বও জানতেন। আবার দাঙ্গা যারা করায়, তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নানান গলিঘুঁজি, ঘাঁতঘোঁত-ও তাঁর কাছে কোনও অজানা সিলেবাস ছিল না। সেইসব চোখে-দেখা, কানে-শোনা আর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা অভিজ্ঞতামালাই উঠে এসেছিল ঘটনার সিকি শতক পরে লেখা তাঁর উপন্যাস ‘তমস’-এ। এই উপন্যাস লেখার বহু বছর আগেই অবশ্য ভীষ্ম সাহনি জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে বোম্বে আইপিটিএ বা ‘ইপটা’ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন— যেখানে তাঁর অন্যতম কমরেড ছিলেন তাঁরই দাদা, অভিনেতা বলরাজ সাহনি। মার্কসবাদের পাঠ তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে হয়তো আরও কিছুটা স্বচ্ছ আর তীক্ষ্ণ করেছিল। দেশভাগের সময়ে বা তারপরেও সাম্প্রদায়িক হননযজ্ঞের দুʼধারে দাঁড়ানো পুরোহিতদের চিনে নেওয়ার কাজটাকে আরও সহজ করেছিল। কিন্তু ‘তমস’ তো শেষ অবধি সব ছাপিয়ে ভাঙা দেশ, ভাঙা ঘর, ভাঙা মনের অসংখ্য চেনা-অচেনা মানুষের ভাঙা বুকের পাঁজর ফাটিয়ে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসেই ভরে থাকে। দাঙ্গা, দেশভাগ ও তার জেরে সীমান্তের দু-পাড়ে অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষের অনন্ত পরিযান ‘হলোকাস্ট’-এর পরে গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মানবিক ট্র্যাজেডি। ঔপনিবেশিক শাসক আর স্বদেশি রাজনীতির কারবারিরা মিলে এই ভাঙনকালের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। তাঁদের উস্কানিতেই এত মানুষ খুন হয়েছেন, এত লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়েছেন। কয়েক কোটি মানুষ তাঁদের ঠিকানা খুইয়েছেন; আর কোনও রাজনীতি এর দায় স্বীকার করেনি কোনওদিন। যেন সবটাই পড়ে-পাওয়া স্বাধীনতার ‘কোল্যাটেরাল ড্যামেজ’।

টেলিভিশন সিরিজের সাড়ে তিন দশক পরেও ‘তমস’ ও সাহনিকে নিয়ে বিতর্ক থামেনি। গত বছরেই ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-র রেপার্টরি ‘তমস’ নিয়ে নাট্যপ্রযোজনার কথা ভেবেছিল; তখনও হিন্দুত্ববাদীদের তরফে সেই পুরনো অভিযোগ উঠেছিল— সাহনি বামপন্থী, সুতরাং নিরপেক্ষ নন। তাই তাঁর সাহিত্য থেকে কোনও প্রযোজনা করা চলবে না, করা যায়ওনি।

‘তমস’-এর পাতায়-পাতায় সাহনি ইতিহাসের সেই আঁধারকালের ভাষ্য নির্মাণ করেছেন। সেখানে একজন নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসকার, আর মরমি, সংবেদনশীল কথাসাহিত্যিক এমনভাবে একাকার যাঁদের আলাদা করে কখনও চিহ্নিত করা যায় না। প্রত্যেকটা চরিত্রই এমনভাবে আঁকা, মনে হবে লেখক এদের নাড়ি-নক্ষত্র, ঠিকুজি-কোষ্ঠী, অন্দর আর অন্তরমহলের সবটুকু জানেন। স্বাভাবিক ভাবেই ১৯৭৪-এর সেই উপন্যাস নিয়ে ১৯৮৭-’৮৮ সালে গোবিন্দ নিহালনি যখন দূরদর্শনের জন্য টেলিভিশন সিরিজ বানানোর কথা ভাবছেন, তখন চিত্রনাট্যকার হিসেবে সেই ভীষ্ম সাহনির ওপরেই ভরসা রাখবেন। কারণ ওই চরিত্রগুলোর ওই সময়টাকে, চরিত্রদের সঙ্গে আখ্যানের সময়কালের সম্পর্কটাকে, তাঁর মতো এত কাছ থেকে আর কে চিনেছেন? ফলে হিন্দি নাট্য-আন্দোলনে একদা ঝড় তোলা ‘হানুশ’, ‘কবিরা খড়া বাজার মে’, অথবা ‘মাধবী’র মতো নাটকের নাট্যকারকে, এবার নিজের উপন্যাসের চিত্রনাট্যরূপ দেওয়ার জন্য কলম ধরতে হল। কিন্তু নিহালনি তাঁকে চিত্রনাট্য লিখেই পালিয়ে যেতে দেননি। আখ্যানের অন্যতম চরিত্র বৃদ্ধ শিখ হরনাম সিং-এর ভূমিকায় অভিনয়ও করিয়ে নিয়েছিলেন। এভাবেই ভীষ্ম সাহনিকে তাঁর ইউনিটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন গোবিন্দ। ভীষ্মও নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর অন্ধকারের মহাকাব্য কেমন করে সেলুলয়েডের শরীর পাচ্ছে।

ক্রান্তিকালের দলিল ‘তমস’ যতদিন শুধুই ছাপার অক্ষরে বন্দি ছিল, আমাদের উপমহাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো, সব ধর্মের অন্ধ, উগ্র, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ হয়তো ঠিক মেপে উঠতে পারেনি, এই উপন্যাসে কতটা বারুদ, বিস্ফোরণ জমা হয়ে ছিল। কিন্তু বইয়ের পাতা থেকে ওই রক্তাক্ত সময়টা, ওই বিপর্যস্ত সব হারানো মানুষগুলো, তাঁদের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী রাজনীতির কুশীলবরা যখন পর্দায় উঠে এল, তখনই হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদ টের পেয়ে যায় ভীষ্ম সাহনি কতটা বিপজ্জনক লেখক, স্রষ্টা। ১৯৮৮ সালে ‘তমস’ যখন দূরদর্শনে দেখানো হচ্ছে, তখন প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। মেরুকরণের লক্ষ্যে রামমন্দির নিয়ে সদ্য ময়দানে নামা সংঘ-পরিবার, এবং একাধিক মুসলিম সংগঠন একই সুরে বলেছিল ভীষ্ম সাহনি বামপন্থী, কমিউনিস্ট। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তিনি দেশভাগের ইতিহাসের একপেশে ছবি এঁকেছেন। সেই টেলিভিশন সিরিজের সাড়ে তিন দশক পরেও ‘তমস’ ও সাহনিকে নিয়ে বিতর্ক থামেনি। গত বছরেই ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-র রেপার্টরি ‘তমস’ নিয়ে নাট্যপ্রযোজনার কথা ভেবেছিল; তখনও হিন্দুত্ববাদীদের তরফে সেই পুরনো অভিযোগ উঠেছিল— সাহনি বামপন্থী, সুতরাং নিরপেক্ষ নন। তাই তাঁর সাহিত্য থেকে কোনও প্রযোজনা করা চলবে না, করা যায়ওনি।

তবে সংঘ-পরিবারের অভিযোগটা একদিক থেকে সঠিক। ভীষ্ম সাহনি সত্যিই ‘নিরপেক্ষ’ নন। তিনি ঔপন্যাসিক-গল্পকার-নাট্যকার হিসেবে বরাবর বিপন্ন সত্য আর আক্রান্ত মানুষদের পক্ষে। নগণ্য মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, পরিশ্রমী-লড়াকু মানুষ। তাঁদের অসংখ্য দোষ, অজস্র ভুল, অতল বিভ্রান্তি। কিন্তু তাঁরা সবাই সত্যিকারের রক্ত-মাংসের মানুষ। তাঁরা তাঁদের জীবনের সত্যে বিশ্বাস রেখেছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে ভীষ্ম সাহনি যখন যা করেছেন, সেটা বম্বে ‘ইপটা’র হয়ে নগরে-গ্রামে, গণ-জাগরণের থিয়েটার প্রযোজনাই হোক, চণ্ডীগড় বা দিল্লির কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনাই হোক, মস্কোয় বসে রুশ-সাহিত্যের হিন্দি অনুবাদ হোক, কিংবা একটু অন্যধারার বাণিজ্যিক সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদনাই হোক— তিনি সেই মানুষদের মুখ খুঁজেছেন আর তাঁদের জীবনের সত্যকেই খুঁজেছেন। নিজের সৃষ্টিতেও তাই তাঁদের দিকেই তাঁর পক্ষপাত। এমনকী তিনি যখন অন্যের সিনেমায় অভিনয় করেছেন, তখনও কীভাবে যেন সেই আক্রান্ত মানুষদেরই পাশে থাকেন, বা তাঁদেরই একজন হয়ে যান। ‘তমস’-এ হরনাম সিং ও তার স্ত্রী (অভিনয়ে ইপটা-য় সাহনির দীর্ঘদিনের সহকর্মী দীনা পাঠক), দেশভাগ আর দেশ ছাড়ার সমস্ত আতঙ্ক, আক্রমণ আর সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমির উগড়ে দেওয়া আলকাতরার মতো অন্ধকার ছেনেই আলোর পথ খুঁজেছেন। ভীষ্ম আর দীনার এই জুটিই তো সৈয়দ মির্জার ১৯৮৪ সালের ছবি, ‘মোহন জোশী হাজির হো’-য় হেরে যাবেন জেনেও টুটাফুটা, পুরনো ভাড়াটে বাড়ির মেরামতির দাবিতে বাড়িওয়ালা-প্রোমোটার-গুন্ডা-বাড়ির বাকি ভাড়াটে, নিজের ছেলে-ছেলের বউ, এমনকী আদালত-বিচারব্যবস্থার সঙ্গেও লড়াইটা চালিয়ে যান। কী শান্ত, ধৈর্যবান সেই লড়াই! নিজেদের ন্যায় আর সত্যের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া যে লড়াইয়ে মোহন জোশীদের হাতে আর কোনও অস্ত্র বা রসদ নেই। ভীষ্ম সাহনি অভিনীত শেষ ছবি অপর্ণা সেনের ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার’। এক অতিবৃদ্ধ মুসলিম বাসযাত্রীর ছোট্ট চরিত্র। দাঙ্গাবাজ সশস্ত্র ঘাতকেরা যখন খতম করার জন্য তাঁকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কী নিশ্চিন্ত, প্রশান্ত ভঙ্গিতে স্ত্রীর কাছ থেকে চশমার খাপ আর বাঁধানো দাঁতের পাটিটা চেয়ে নেন। যেন বেড়াতে যাচ্ছেন! এখানে কোথাও যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে। এই নিরুত্তাপ নির্লিপ্তি নিয়েই তো ভীষ্ম সাহনি তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকে মানুষকে, তাঁদের জীবনকে দেখেছেন। আবার অভিনীত চরিত্রগুলোকেও দেখেছেন সেই একইরকম পরিমিতিবোধে। আবেগের জলপ্রপাতকে সংবেদী অনুভবের বাঁধ দেওয়ারই আরেক নাম ভীষ্ম সাহনি। এই ধারণ-ক্ষমতাই তাঁর শৈলী। সাহিত্য, শিল্পের সবক্ষেত্রেই তিনি সেই শৈলীরই চর্চা করেছেন সারাটা জীবন।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook