নদীয়ার এক মফস্সল শহরে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় জীবনীমূলক বা পৌরাণিক ছবি ছাড়া অন্যকিছু দেখা হয়ে ওঠেনি। ফলে ঋত্বিক ঘটক বা সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখার সুযোগ এসেছে অনেকদিন বাদে। এমনকী ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’-এর মতো ছবিও দেখেছি অনেক পরে। কিন্তু কী আশ্চর্য! শান্তিনিকেতনে কলাভবনে ছবি আঁকা নিয়ে পড়তে আসার সুবাদে, একেবারে চোখের সামনে দেখলাম তাঁকে। চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে বিতর্কিত সেই মানুষটিকে। আর সেও একেবারে ছাত্র হিসেবে, কলাভবনের মাটি স্পর্শ করার মুহূর্তেই। আজও ভাবতে গেলে চমকে উঠি।

একটু বিশদে বলি; সাতের দশকের মাঝামাঝি, মে মাসের এক আলো ঝলমল সকালে কলাভবনে ভর্তির পরীক্ষা দিয়েছি। সেদিনই বিকেলে, ‘নন্দন’-এর নোটিশ বোর্ডে নাম উঠেছে কিনা দেখবার পালা। দেখি, আমার নাম দু’নম্বরে থাকলেও, পাশে লেখা রয়েছে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট দেখিয়ে ভর্তি হতে হবে। সেবারে কী কারণে যেন রেজাল্ট বেরোতে খানিক দেরি হয়েছিল। অবশেষে জুলাইয়ের মাঝামাঝি রেজাল্ট প্রকাশ পেলেও, সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে, আগস্ট মাসের একেবারে শেষপ্রান্তে ভর্তি হতে এসেছিলাম। আজ এতকাল পরেও তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে, দিনটা ছিল ৩১ আগস্ট।

অধ্যক্ষ দিনকর কৌশিক কলাভবনের দপ্তরে ছিলেন না সেদিন, অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে থেকে কাজ করছিলেন। অধ্যক্ষের স্বাক্ষরের জন্যে আমিও ওঁর রতনপল্লির আবাসে গেলাম। বসার ঘরে একটা ডিভানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মৃদু বকুনি দিয়ে এত দেরি হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আসলে আগস্ট মাসের গোড়া থেকেই আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক, এবারে কলাভবন ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় দপ্তরে গিয়ে টাকাপয়সা জমা দেওয়া ইত্যাদি-ইত্যাদি।

আরও পড়ুন: অধিবিদ্যক স্তরে চলচ্চিত্রের উত্তরণ ঘটিয়েছলেন ঋত্বিক ঘটক! লিখছেন গিরিশ কাসারাভাল্লি…

‘মালঞ্চ’ বাড়ির উলটোদিকের ছোট গেট দিয়ে কলাভবনে প্রবেশ করতে চলেছি, তার পাশেই রয়েছে রামকিঙ্করের ‘কলের বাঁশি’ ভাস্কর্য। সেখানে বেশ ভিড় চোখে পড়ল; ‘কী হচ্ছে’ জিজ্ঞেস করায় জানা গেল, এখানে শুটিং হবে, তারই অপেক্ষা। তাকিয়ে দেখি, ‘কলের বাঁশি’ ভাস্কর্যের সামনে একটা রিক্সার ওপরে বেশ বড়সড় একটা মুভিক্যামেরা সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। উপস্থিত সকলে যেন কারও জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ক্যান্টিনে আর যাওয়া হল না আমার। সঙ্গে থাকা দাদাকে বললাম, ‘একটু দাঁড়িয়ে যাই, দেখি না, কী হয়।’

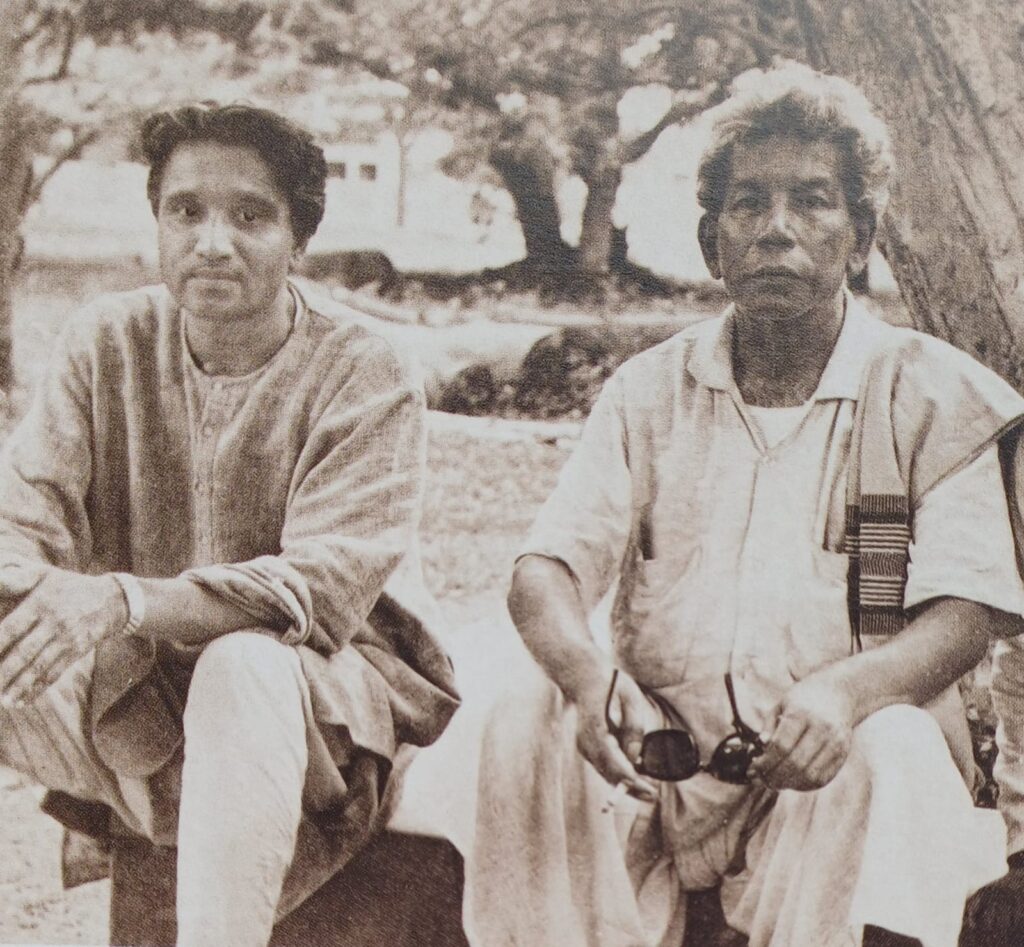

এমন সময়ে চোখে পড়ল, দূরে ‘কালোবাড়ি’-র দিক থেকে একটা রিক্সা ধীর গতিতে এইদিকে এগিয়ে আসছে। রিক্সায় সওয়ারি দু’জন। তাঁদের একজন সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত রোগা-লম্বা অবিন্যস্ত চেহারা। আরেকজন সাদা ফতুয়া আর হলুদ লুঙ্গিতে বেঁটেখাটো শক্তসামর্থ্য মানুষ। তাঁর এলোমেলো কাঁচাপাকা চুলের গুচ্ছ যেন আগুনের শিখা। মুখে কী এক অপার্থিব স্বর্গীয় হাসি, জগতের কোনও কিছুই বুঝি তাঁকে স্পর্শ করে না। রিক্সায় দু’জনে পাশাপাশি বসে থাকলেও দু’জনের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। এঁদের একজন রামকিঙ্কর বেইজ, ওঁকে জানি। আমাদের স্কুলের ছবি আঁকার মাস্টারমশাইয়ের মুখে ওঁর কথা শুনেছি, কাগজে ছবিও দেখেছি। কিছুকাল আগে খবরের কাগজে ‘মূর্তিমান কলকাতা’ শীর্ষক লেখায় পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। আজ তাঁকেই দেখছি রিক্সায়, স্বয়ং ভাস্কর্যের মতো উপবিষ্ট; স্থির, স্মিতহাস্য মুখেও উদাসীন। আর সেই দীর্ঘকায় শীর্ণ মানুষটির ভাঙাচোরা মুখমণ্ডলে জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে অস্থিরতার দুর্মর চিহ্ন আঁকা রয়েছে। শুনলাম ইনিই সেই বিশ্ববরেণ্য পরিচালক ঋত্বিক ঘটক।

সত্যজিৎ যাঁর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘নাগরিক’ যথাসময়ে মুক্তি পেলে, তিনিই হতেন ভারতীয় সিনেমার সত্যিকারের মুক্তিদাতা। পরে অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মুখেও একাধিকবার শুনেছি, ঋত্বিক আর সত্যজিতের পাস্পরিক ছবি-ভাবনায় উভয়ের স্বাতন্ত্রের পাশাপাশি ঋত্বিকের ছবি তৈরির ভিন্ন গোত্রের কথা। অথচ এই ব্যতিক্রমী মানুষটির কোনও ছবি দেখার সুযোগ তখনও হয়নি। আনমনে এইসব ভাবতে-ভাবতে দেখি, ভিড়ের কাছাকাছি এসে ওঁরা দু’জন রিক্সা থেকে নেমে পড়েছেন। ধীরে-ধীরে উভয়েই ঈষৎ টলোমলো পায়ে এগিয়ে এলেন ‘কলের বাঁশি’র দিকে। অন্য রিক্সায় সেই মুভিক্যামেরাতে তখন তোয়ালের সাদা আবরণ খসিয়ে দিয়ে ছবি নেওয়ার প্রস্তুতি চলেছে।

যিনি ক্যামেরা নিয়ে তৈরি, তাঁর চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি নজরে না পড়ে যায় না। শুনলাম সেই ক্ষুরধারদৃষ্টি তরুণের নাম পার্থপ্রতিম চৌধুরী। ওঁর নাম শুনে আবার বিস্ময়! এই সেই ‘শুভা ও দেবতার গ্রাস’, ‘ছায়াসূর্য’-এর মত ছায়াছবির পরিচালক! এমনকী সাতের দশকের গোড়ায় সেই অসামান্য ছবি ‘যদুবংশ’ ইনিই পরিচালনা করেছেন? ভাবতেই পারছি না। তিন দিকপালকে এখানে একসঙ্গে দেখে আমি চমৎকৃত! শুনলাম গত দু’য়েকদিন ধরে রামকিঙ্করকে নিয়ে যে তথ্যচিত্র নির্মাণ করছেন ঋত্বিক, সেই পর্বে ওঁদের আজকের কাজ ‘কলের বাঁশি’ আর ‘সাঁওতাল পরিবার’কে কেন্দ্র করে। (যদিও তথ্যচিত্রে ‘কলের বাঁশি’ স্থাপত্যটিকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘কৃষক দম্পতি’ বলে।) ক্যামেরা রেডি, ত্রি-চক্রযানের হাতল তার চালকের বজ্রমুষ্টিতে সঞ্চালিত হওয়ার প্রতীক্ষায়। পার্থপ্রতিমের চোখ ক্যামেরায় নিবদ্ধ, সবাই চুপচাপ। রামকিঙ্করকে একটা জায়গায় দাঁড়াতে বলা হয়েছে, এবারে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন ঋত্বিক। তারপর ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এটা কী করেছ?’। সুবোধ বালকের মতো মুখে হাসির রেখা টেনে রামকিঙ্কর শোনালেন সেই ভাস্কর্য রচনার নেপথ্য-কাহনি। উপস্থিত সকলেই শুনলাম সেই গল্প। ভারতীয় শিল্পের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক আশ্চর্য উপাখ্যান। আজকের আধুনিক সংজ্ঞায় যাকে বলতে পারি ‘অ্যানেকডোট’, শিল্পসৃষ্টির অন্দরের বিস্তার। কিন্তু কী ছিল শিল্পের সেই গল্প, যা ঋত্বিকের প্রশ্নে রামকিঙ্কর তাঁকে জানালেন?

মুখমণ্ডলে একফালি লাজুক হাসির রেখা টেনে, রামকিঙ্কর বললেন— রাস্তার পেছনেই লালবাঁধ। এই মেয়েরা সেখানে স্নান সেরে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে চলেছে। একটু দূরে ধান-কলে এরা কাজ করে; সেই ধানকলে কাজে যোগ দেওয়ার সাইরেন বেজে উঠেছে, তাই এরা ছুটতে-ছুটতে চলেছে। যাওয়ার পথে তাদের অনেকে সদ্য স্নান করা ভিজে শাড়ির দুই প্রান্ত দু’জন মিলে ধরে, হাওয়ায় শুকোতে শুকোতে দৌড়য়, এরাও তেমনি করে চলেছে। এই হল রামকিঙ্করের বিখ্যাত কাজ ‘কলের বাঁশি’র মূল বিষয়। মেয়ে দু’জনের একজনের মাথায় খাবারের ছোট্ট পোঁটলা, সেইটে মাথায় নিয়েই হাসতে-হাসতে ছুটে চলেছে। অনেক সময়ে ভিজে শাড়ি মাটিতে ঠেকে ধুলোকাদা লেগে যায়, তাই ওদের পেছনে ছুটে চলা এক বালক, লাঠি দিয়ে সেই ভিজে শাড়িকে উঁচু করে তুলে ধরেছে। রামকিঙ্করের জবানিতে সেই কাজ যেন নতুন চোখে দেখলাম, লাল মোরাম, কাঁকড়ের সঙ্গে সিমেন্ট মিশ্রিত এক অসাধারণ ভাস্কর্য।

ঋত্বিক মন দিয়ে শুনলেন সবটুকু। তবে ভাস্কর্য তো কেবল স্থির হয়ে তার সামনে থেকে দেখলেই চলে না, তাকে দেখতে হয় চারদিক থেকে ঘুরে। এখানে ভাস্কর্যের চারদিক ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য, ক্যামেরাকে মুভ করার কোনও ট্রলি-লাইন পাতা ছিল না। তার প্রয়োজনই পড়ল না, রিক্সাসহ ক্যামেরাকে ভাস্কর্যের চারদিকে গোল করে ঘোরালেন পার্থপ্রতিম। সে-ভাবেই ধরা রইল শিল্পের আধুনিক ভাষায় ভাস্কর্যের ‘ঘূর্ণন-গতিপ্রবাহ’। সেই মুহূর্তের মতো শুটিং শেষ, এবারে ওঁরা এগোলেন ‘সাঁওতাল পরিবার’-এর দিকে।

ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে পুনরায় প্রস্তুতি চলছে, রামকিঙ্কর আগ বাড়িয়ে, কী যেন একটা কথা বলতে গেলেন পরিচালককে। ওঁর কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই, শিল্পীবন্ধুর প্রতি ঋত্বিক ঘটকের বকুনি মাখানো সম্ভাষণ কানে এল। ঋত্বিক বললেন, ‘দেখো, নাপিত নাপিতের কাজ করেছে, এবারে আমাকে আমার কাজটা করতে দাও।’ সবার মাঝে এমন সম্ভাষণ কিঙ্করদাকে একটুও বিচলিত করল না— দু’জনের বন্ধুত্ব এমন গভীর, পারস্পারিক সমঝোতা এতোটাই জোরালো।

শুনেছি, রামকিঙ্করকে নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরির বাসনা অনেকদিন ধরেই ঋত্বিককের মনকে ভেতরে-ভেতরে তাগাদা দিচ্ছিল। তারপর বিনোদবিহারী মুখপাধ্যায়কে নিয়ে সত্যজিতের ‘ইনার আই’ ঋত্বিকের সেই ইচ্ছেকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে। যদিও সেই পর্বে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা আর এই ছবির আর্থিক দায় বহনের জন্যে কাউকেই তিনি পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ‘মদ্যপ, অভাবী, শীর্ণদেহ, পরিত্যক্ত’ ঋত্বিকের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন এক ছোটখাটো ব্যবসায়ী মোহনলাল এবং তাঁর স্ত্রী শিখা। তাঁরাই এমন অসময়ে ঋত্বিকের স্বপ্নপুরণে শিল্পীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্যথায় এ কাজ ছিল অসম্ভব। এখানে বলে রাখি, কলাভবন প্রাঙ্গণের অনবদ্য দু’টি ভাস্কর্যের শুটিং আমার সামনে ঘটলেও, শুনেছি এই তথ্যচিত্রের প্রথম দিনের কাজ শুরু হয়েছিল কোপাইয়ের ধারে, সেদিন ছিল ২৮ আগস্ট। তার আগের দিনই ঋত্বিক, পার্থপ্রতিম, মোহনলাল ও শিখা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন— তথ্যচিত্র নির্মাণের শুটিং সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ সেরে নিতে। প্রোজেক্টটা যাতে যথাসম্ভব কম খরচে সামলানো যায়, সে-জন্য সকলের ছিল সজাগ দৃষ্টি।

প্রথম দিনের শুটিংয়ে রামকিঙ্কর চলেছেন স্কেচের সরঞ্জাম নিয়ে; একটা বোর্ডের ওপরে একগোছা সাধারন কাগজ নিয়ে, স্কেচ করতে-করতে কথা বলছেন। আপনমনে মাঝে-মাঝে গেয়ে উঠছেন রবি ঠাকুরের গানের কলি। এদিকে শুটিং দেখতে আশেপাশের কয়েকটা বাচ্চা অবাক হয়ে আদুর গায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে; কী হচ্ছে এখানে! আর তালপাতার টোকা মাথায় রামকিঙ্কর কোপাই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কাগজ-পেন্সিলে মগ্ন। ঋত্বিক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ছবি আঁকেন কেন, শিল্পের অর্থ কী?’ কিছুক্ষণ থেমে অনায়াস-সহজ ভঙ্গিতে রামকিঙ্কর উত্তর দিলেন, ‘শিল্প হল অহেতুক, যার কোনো হেতু নেই’। ক্যামেরায় ধরা থাকল এই শট, এইভাবে চলল প্রথম দিনের শুটিং। তারপর নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে দিন তিন-চারের মধ্যেই সারা হল ঋত্বিকের কাজ।

রামকিঙ্করকে নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরির বাসনা অনেকদিন ধরেই ঋত্বিককের মনকে ভেতরে-ভেতরে তাগাদা দিচ্ছিল। তারপর বিনোদবিহারী মুখপাধ্যায়কে নিয়ে সত্যজিতের ‘ইনার আই’ ঋত্বিকের সেই ইচ্ছেকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে। যদিও সেই পর্বে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা আর এই ছবির আর্থিক দায় বহনের জন্যে কাউকেই তিনি পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ‘মদ্যপ, অভাবী, শীর্ণদেহ, পরিত্যক্ত’ ঋত্বিকের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন এক ছোটখাটো ব্যবসায়ী মোহনলাল এবং তাঁর স্ত্রী শিখা।

এই পর্বে রামকিঙ্কর যেসব স্কেচ করেছিলেন, সেগুলো নিয়ে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন হল ‘নন্দন’-এর গ্যালারিতে। সেখানে ছিল রামকিঙ্করের দ্রুত আঁচড়ে আঁকা ঋত্বিক ঘটকের এক আশ্চর্য প্রতিকৃতিও। জানি না সেসব ছবি এখন কোথায়! ভাবতে অবাক লাগে, ঠিক যে-ভাবে কলকাতার পি জি হাসপাতালে অসুস্থ রামকিঙ্করের শয্যাপ্রান্ত থেকে হারিয়ে গিয়েছিল বিশ্ববিশ্রুত ভাস্করের শেষবেলাকার অনেকগুলি কাজ, এখানেও তথ্যচিত্র নির্মাণের সময়ে করা রামকিঙ্করের একগুচ্ছ স্কেচসহ ঋত্বিকের সেই প্রতিকৃতির বুঝি সেই দশা! একসময়ে যে-ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল নির্মীয়মাণ এই তথ্যচিত্র, ঠিক তেমনি।

অত্যন্ত দুঃখের কথা, তথ্যচিত্রের চূড়ান্ত কাজ শেষ করার আগেই চলে গিয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। হিসেব মতো এর কাজ শুরু হয়েছিল আগস্ট মাসের শেষে, আর ঋত্বিকের মৃত্যু হল পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে, ছ’মাসের মধ্যে। তারপর দীর্ঘকাল সেই ডকুমেন্টারির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও-বা অনেক পরে তার সন্ধান মিলেছে, আজ আমরা অনেকেই দেখেছি সে ছবি, কিন্তু রামকিঙ্করের স্কেচের গোছা খোয়া গেল সারা জীবনের মতো! হয়তো-বা সে ছবি আছে কোনও সংগ্রাহকের গোপন তোরঙ্গে, অথবা নিলামঘরের যাদুদণ্ডের আঘাতে আজ সেসব ছবি কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহকে অলক্ষ্যে আলোকিত করে তুলেছে। তবে কি একেবারেই হারিয়ে গেল ঋত্বিকের তথ্যচিত্রের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংসক্ত এক গোছা ছবি?