ব্রিটিশ উপনিবেশের উলটোদিকে একটি জাতীয় চিত্রভাষা নির্মাণের তাগিদ ভারতের চিত্রকরদের মধ্যে প্রকট হতে শুরু করে বিশ শতকের শুরুতে। নিজেদের গল্প নিজেদের বয়ানে বলার অধিকার হল স্বাধীনতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। যেহেতু বয়ানেই ঠিক হয় গল্পের অস্ত্বিত্ব— তার বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যত; তাই প্রশ্ন জাগে— বয়ান অর্থাৎ এক্ষেত্রে আধুনিক ভারতের চিত্রভাষা কী হবে, যা ‘নিজেদের গল্প’ প্রকাশে পশ্চিমি চিত্রভাষা থেকে হবে স্বতন্ত্র— আপন?

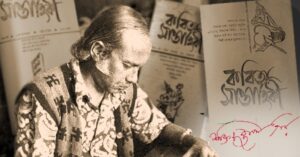

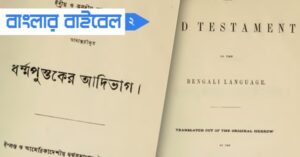

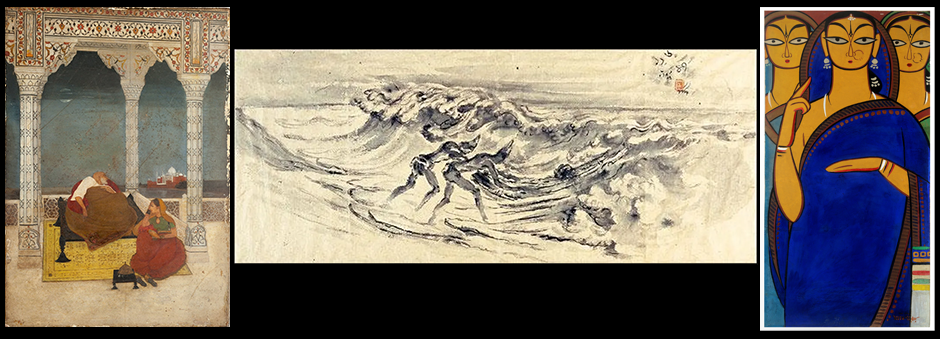

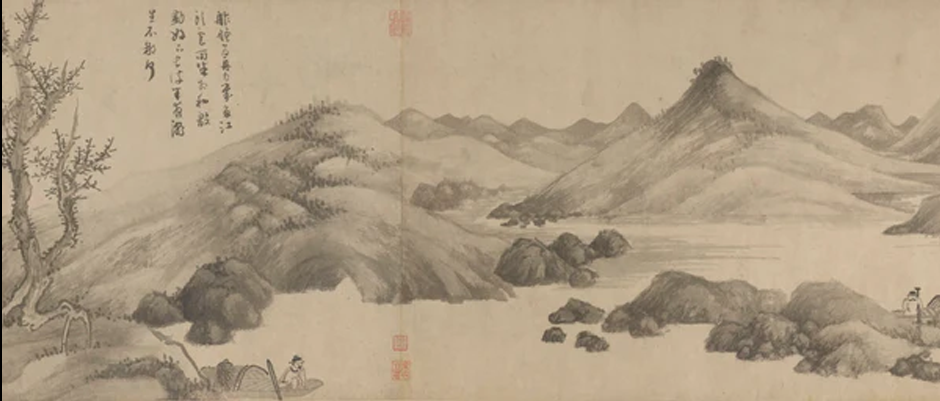

ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাস মূলত এই নিজস্ব চিত্রভাষার নানাবিধ সন্ধান। অবন ঠাকুর তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রাচ্যের চিত্রভাষা খুঁজেছেন মধ্যযুগের মিনিয়েচার টেম্পারায়। নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা খুঁজেছেন অজন্তা থেকে চিন-জাপানের জল-কালি-ওয়াশে। যামিনী রায় চলে গেছেন লোকায়ত পটচিত্রে। ‘নিজস্ব বয়ান’-এর খোঁজে এই যে ইতিহাসকে প্ল্যানচেট করে ডেকে আনা এবং সময়ানুগ করতে তাকে ভেঙেচুরে ধারালো বানানোর এক্সপেরিমেন্ট— তার থেকেই জন্ম নেই আধুনিক ভারতের নিজস্ব চিত্রভাষা।

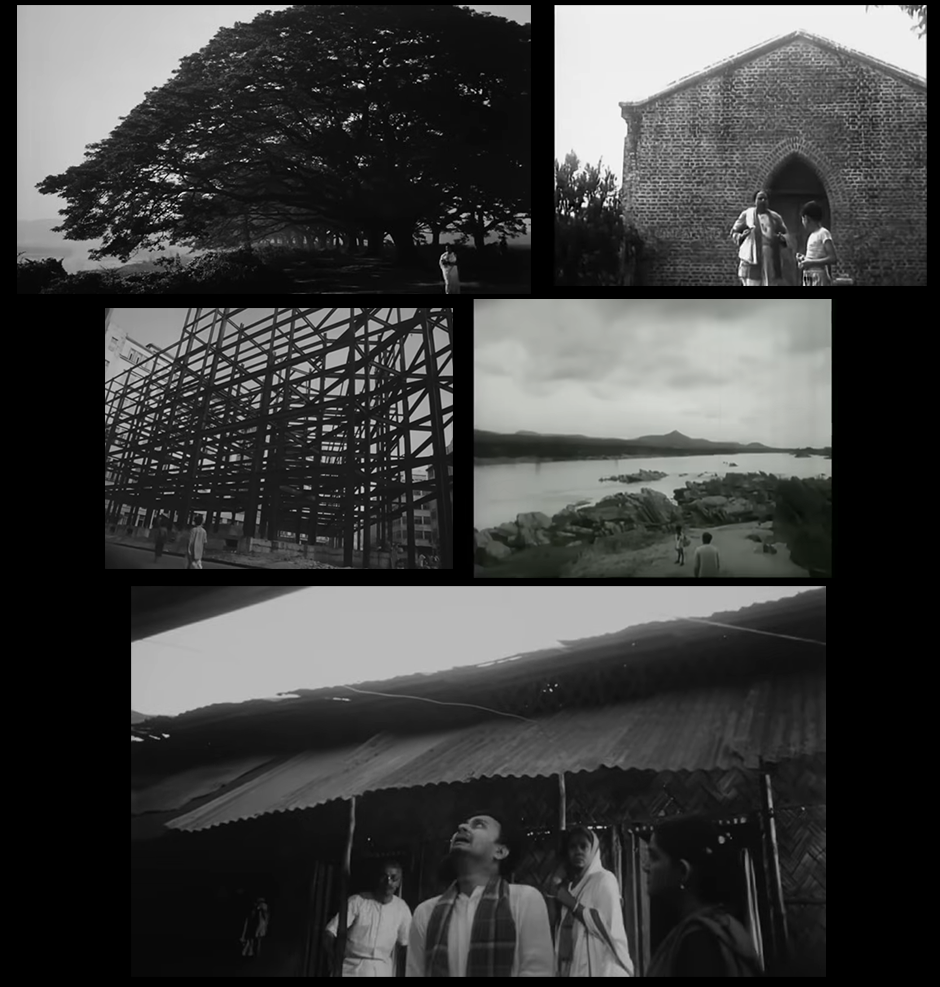

ঋত্বিক ঘটকের দৃশ্যপটও জন্ম নেয় এই কারখানায়। একবার দেখলেই চোখ আটকে পড়বে ঘটকের দৃশ্যপট সাজানোতে, তাঁর চমকে দেওয়া কম্পোজিশনে, সাদা-কালোর স্পেস ডিস্ট্রিবিউশনে। ঋত্বিক ঘটকের ক্যামেরা জ্যান্ত, সাবলীল এবং প্রাচ্যের সোঁদা জমিতে অনেকখানি সুপ্রোথিত। আধুনিক ভারতের জাতীয় চিত্রভাষা সন্ধানের ইতিহাসে ঘটকের ক্যামেরা ছিল সারির সামনের গাইড।

আরও পড়ুন: প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করেই অনুভূতি রূপ পেয়েছে ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে!

লিখছেন অর্ঘ্যকমল মিত্র…

‘… কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে-প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, তাঁর মধ্যে হলিউডের কোনও ছাপ নেই। … ঋত্বিক মনে-প্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল, আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি।’ (সত্যজিৎ রায়)

এখন আমরা এই ‘রহস্যময় কারণ’-এরই সন্ধান করব। ঘটকের ক্যামেরার ভাষায়, ফ্রেমের মধ্যে দৃশ্যবস্তু সাজানোর ঢঙে, তাঁর কম্পোজিশনে খোঁজ করব কী সেই ‘রহস্য’— যা তাঁকে প্রাচ্যের আত্মজ করে তোলে।

বস্তু-বাস্তব-দ্বন্দ্ব এবং ক্যামেরার স্বাধীনচেতা অবস্থান

পাশ্চাত্য দেখে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনাকে। তার নির্দিষ্ট শ্রেণিতে। বস্তুকে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমন। প্রাচ্য দেখে প্রেক্ষিত। ঘটনা-পরম্পরায় কনটেক্সটটাকে। এখানে বস্তুর সাথে মানুষের যে-সম্পর্ক, তাকেই দেওয়া হয় বেশি গুরুত্ব।

পশ্চিমের দৃশ্যপট নির্মাণে তাই দেখা যায়, নিরপেক্ষ বস্তুকেন্দ্রিকতার ঝোঁক। ফ্রেমের মধ্যে যাই আঁকা হোক, তাকে লাগতে হবে ‘অ্যাজ ইট ইস’— যেমন কে তেমন— রিয়েল। চিত্রকর এখানে যেন অদৃশ্য, সে না থাকলেও দৃশ্যটিকে এইরকমই লাগত। সে এখানে একজন জাদুকর-মাধ্যম যেন। একজন ডকুমেন্টর। তার সফলতা, সে আসল বিষয়বস্তুকে কত নৈপুণ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধরে রাখতে পারছে। কত ভাল ডকুমেন্টেশনে উতরেছে। তার ফলে সেটা শুধু আর বস্তুর ছবি হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে সেই বস্তুটির প্রমাণ। আর ডিটেলস হয় সেই প্রমাণের বুনিয়াদ। আসল বস্তু এবং তার প্রমাণের মধ্যে এই ফরেন্সিক জোনে ‘ট্যাম্পারিং’-এর অভিযোগ থেকে বাঁচতে শিল্পীকে অঙ্ক কষেই হতে হয় অদৃশ্য। ছদ্মবেশে দর্শকের মধ্যে সে নেয় আদর্শ দর্শকের আসন।

ফোটোগ্রাফি আবিষ্কারের পরে পশ্চিমের এই ঝোঁক আরও কয়েক গুণ শক্তিশালী হয়ে উঠল। সিনেমার ক্যামেরা হয়ে উঠল লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ এখানে সিনেমার গল্পের নিরপেক্ষ ডকুমেন্টর। এখানে গল্পকে আত্মসংযমে, পরিমিতি মেপে, নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করাই ক্যামেরার দায়িত্ব। ফ্রেম থেকে ফ্রেমে, শট থেকে শটে, প্রতিটি সিকোয়েন্স গড়ে ওঠে গল্পের বাস্তবিকতা প্রমাণের তাগিদে। স্বয়ং ঘটক এই ‘বাস্তবধর্মী’ নির্মাণ কৌশল দেখে অবাক,

‘আর কী অপরূপ সংযম। বহু জায়গায় কৃত্রিম মাধ্যমে অভ্যস্ত মন চেয়েছে প্রতীকের ব্যবহার, আবেগের প্রকাশ, নাটকীয় প্যাঁচ। কিন্তু ডি সিকা …পরিণত প্রবীণ ভঙ্গিতে এড়িয়ে গেলেন প্রতিকের ব্যবহার…’ (‘বাইসাইকেল থিফ’। ‘পরিচয়’, চৈত্র ১৩৫৮)

কিন্তু ঘটক তাঁর নিজের সৃষ্টিতে নিয়ে এলেন এক বিপ্রতীপ ঝোঁক। গৌতম বুদ্ধের দেশে বিশ্বচরাচরকে গতিময় পরিবর্তনশীল রূপে দেখাই সহজাত। বস্তুকে ‘as it is’-এর পরিবর্তে ‘in becoming’-এ দেখতে পাওয়াই প্রাচ্যের বাস্তব। কোনও বস্তুই, কোনও গল্পই বা কোনও দৃশ্যই স্বয়ম্ভূ বিচ্ছিন্ন নয়। বরঞ্চ তা তার অতীত থেকে ভবিষ্যতের আন্তঃসম্পর্কে বর্তমান। একটি মুহূর্ত এখানে হাজার বছরের পরিশেষ বয়ে নিয়ে চলে। একটি মুহূর্তের অস্ত্বিত্ব তার অবিরাম রূপান্তরিত সামগ্রিকতাকে প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

খণ্ড মুহূর্ত আর সমগ্র, বস্তু ও মানুষ, অবজেক্ট ও সাবজেক্ট অথবা ইন এবং ইয়াং— এই দুই বিপরীতের মধ্যে রূপান্তরিত আন্তঃসম্পর্ক, দুই মেরুর মধ্যে ঘর্ষণ, আন্দোলন বা দ্বন্দ্বই প্রাচ্যের দর্শনে বৃহত্তর বাস্তব। এখানে ক্যামেরা আর অদৃশ্য নয়— বস্তুর সঙ্গে ক্যামেরারও অস্ত্বিত্ব এবং তাঁদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই এখানে সমগ্র বাস্তব। ক্যামেরার পেছনে শিল্পী তাই প্রকট। দৃশ্যের শুধুমাত্র নির্বিবাদী দর্শক হওয়ার বদলে সে নিজেও প্রকটভাবে চিত্রভাষার অংশ।

এই বাস্তবতার খোঁজে ঘটকের ক্যামেরা তখন আর চরিত্র দিয়ে গড়া গল্পের বাধ্য, সুযোগ্য ডকুমেন্টর নয়। আবার চরিত্র, গল্প বা এক কথায় ছবির লক্ষ্যবস্তু থেকে সে নিরপেক্ষও নয়। গল্পের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই ক্যামেরা এখানে স্বাধীন— যেন তার নিজস্ব এক জীবন রয়েছে, যেন সে শুধুমাত্র কাহিনির সাক্ষীগোপাল নয়। ঘটকের ক্যামেরা ফ্রেম থেকে ফ্রেমে, শট থেকে শটে, প্রতিটি সিকোয়েন্সে কাহিনিকে আবিষ্কার করতে-করতেই শুধু এগোয় না; তার ক্যামেরা যেন আগে থেকেই জানে কাহিনির গতি-মোড়। কাহিনির ঘটনাদের জন্যে সে শুধু প্রস্তুত নয়, বরঞ্চ কোনও-কোনও সময়ে তাকে গৌণ করে দিতেও পিছপা নয়।

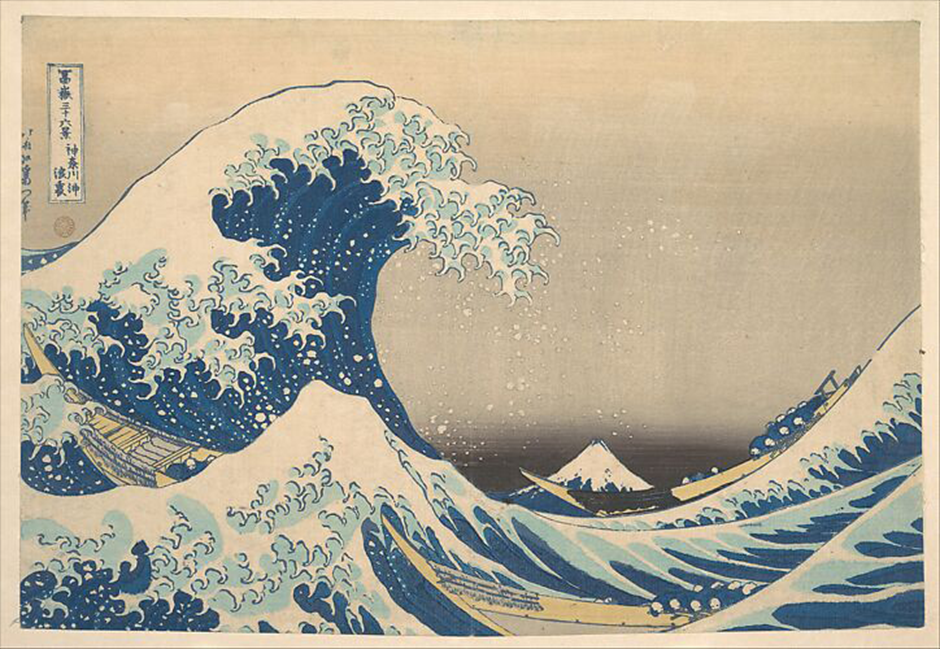

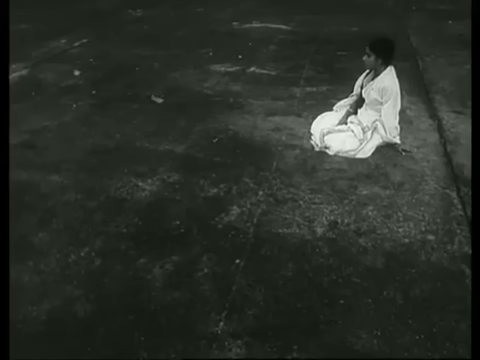

উপরের দৃশ্যগুলো দেখলেই নজর পড়বে চরিত্রগুলি কম্পোজিশনে কীরকম কোণঠাসা। সমগ্র ফ্রেমে প্রায় অকিঞ্চিৎকর জায়গা পেয়েছে এবং তাঁর উপর সবক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি দৃশ্যপটে কেটে বাদ পড়েছে। অথচ সব ক’টি দৃশ্যই কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ অংশে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ এবং ‘অযান্ত্রিক’-এর দৃশ্যে মূল চরিত্রের ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে, ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’-তে প্রোটাগনিস্ট আবিষ্কার করতে চলেছে শিশু-পাচারের চক্র, আবার ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় শুরু হতে চলেছে তার চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে এবং ‘সুবর্ণরেখা’-য় এটাই গোটা ফিল্মের ক্লাইম্যাক্স। কাহিনির এই মোক্ষম ক্ষণে ঘটকের ক্যামেরা চরিত্রকে নগণ্য করে দেখছেন-টা কী? অনেকটা কি হকুসাই-এর মতো শ্বাশ্বত মাউন্ট ফুজি-কে আঁকার আছিলায় ধরতে চেয়েছেন এই মুহূর্তের ‘গ্রেট ওয়েভ’-টাকে?

উদ্বৃত্তের স্পেস ডিস্ট্রিবিউশন

ঋত্বিক-রসিক মাত্রেই লক্ষ করবেন যে, ঘটকের সারাজীবনের কাজে কী পরিমাণ লো-ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ব্যবহার রয়েছে। ওয়াইড, মিডল বা টেলিফটো লেন্সের মাধ্যমে ফ্রেমের মধ্যে দৃশ্যপটের পরিধি বাড়ানো-কমানো হয়। তৈরি করা হয় ফ্রেমের সঙ্গে দৃশ্যবস্তুর দূরত্ব ও গভীরতা। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহার করে ঘটক কেন স্বাছন্দ্য বোধ করেন বৃহদাকার দৃশ্যপটে? আবার সেই দৃশ্যপট যখন স্পেস ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে সাজান, তখন কোন ‘রহস্য’-এর কারণে ক্যামেরা অবজেক্ট-কে ছাপিয়ে নেগেটিভ স্পেস-কে উদযাপন করে? প্রাচ্যের নিজস্ব চিত্রভাষা তৈরি করতে তার কি কোনও আবশ্যিকতা রয়েছে?

আগের আলোচনার সুর টেনেই আমাদের এই রহস্য সন্ধান করতে হবে। আগেই দেখা হয়েছে, প্রাচ্য দর্শনে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের/প্রকৃতির, সমাজের সঙ্গে ইতিহাসের অর্থাৎ বিশেষ ও সমগ্রকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে না দেখে বরঞ্চ একে অপরের পরিপূরক সম্পর্ক হিসেবে দেখেতে আগ্রহী। নিকটপ্রাচ্যের, চীন-জাপানের চিত্ররীতিতে এই দুই বিপরীত বস্তুকে একত্র করা হয়েছে তার স্পেস ডিস্ট্রিবিউশনে— বিশেষ করে তার পজিটিভ-নেগেটিভ স্পেস ব্যবহারের মাধ্যমে।

দুই বিপরীত যুযুধানের মধ্যেকার ব্যবহৃত স্পেসের ছন্দ এনেছিল আধ্যাত্মিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান— ব্যালেন্স। ঘটক এই বৈপরীত্যের সম্পর্কটাকেই আপন করলেন কিন্তু যুগোপযোগী করতে এই সম্পর্কটার আপাতশান্তিপূর্ণ সহাবস্তানের ‘ব্যালেন্স’ দিলেন ভেঙে। তার উপরে নিয়ে এলেন আধুনিক দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ।

“… একটা শট, তার নিজস্ব মানে নেই, পরের শটটারও নিজস্ব মানে নেই; কিন্তু দুয়ে মিলে একটা তৃতীয় মানে তৈরি হয়।

… এখানেই আসে ডায়লেক্টিক্স, এখানে আসে কার্ল মার্কসের ‘অ্যাপ্রোচ টু রিয়ালিটি’।” (‘ছবিতে ডায়লেক্টিক্স’। ‘অমৃত’, ক্রীড়াবিনোদন সংখ্যা, ১৯৬৪)

প্রস্তাব, প্রতি-প্রস্তাবের দ্বন্দ্বে যে-‘সিন্থেসিস’ জন্ম নেয়— তা দুই বিপরীতের থেকেই পরিশেষ আত্মস্থ করে আবার একইসঙ্গে দুয়ে মিলে পরিমাণগত এবং গুণগত দুই ক্ষেত্রেই এক তুলনামূলক বৃহৎ নতুনের জন্ম দেয়— যা আগের থেকে বেশি কিছু— উদ্বৃত্ত। ঘটকের ওয়াইড লেন্সের প্রয়োজন দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নেওয়া উদ্বৃত্তের স্থান সংকুলানের জন্যে। বর্তমান মুহূর্তের মধ্যে আবহমান পুরাণ-ইতিহাসের অস্ত্বিত্ব, কাঠখোট্টা বাস্তবের মধ্যে লোকগাথা বা মিথের জন্ম অথবা গাড়ি খারাপ হতেই আদিবাসীদের পরবযাত্রার সারি-সারি বিশাল পতাকার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া; কলকাতার জঙ্গলে তপোবনের হরিণশাবক কিম্বা ঝাপসা আলো-আঁধারি পানশালায় উপনিষদের নচিকেতা ইত্যাদি। এই বাঘে-গরুতে জল খাওয়ানোর প্রজেক্টকে ফ্রেমবন্দি করতে ঘটক হাতিয়ার করেন প্রাচ্যের স্পেস ডিস্ট্রিবিউশন রীতি। এবং তাদের মধ্যে টেনশন, দ্বন্দ্ব লাগাতে খেলা করেন দুই বস্তুর অনুপাত নিয়ে— বিশাল এয়ারোড্রোমের ফাটলসমেত কালো, কঠোর কংক্রিটের সমুদ্রের মধ্যে অতিক্ষুদ্র শেতশুভ্র সীতা বসে গান গাইছে, অথবা পদ্মার উপর আকাশের বিস্তৃতির কাছে নগণ্য ফ্রেম থেকে কেটে যাওয়া ধীরে বওয়া বিশাল-বিশাল নৌকার পালের এক টুকরো অংশ। সূত্রটা বুঝে গেলেই আমরা একের পর এক, অজস্র উদাহরণ ঘটকের ক্যামেরা থেকে তুলে আনতে পারব।

এই বিপুল বিপরীতমুখী দূরত্বকে ফ্রেমে ঠাসতে গিয়ে ঘটকের ক্যামেরা খুঁজে চলে ১৮ মিমি-র থেকেও আরও নীচের লেন্স। যদিও ঘটকের ক্যামেরা সম্পূর্ণ সচেতন যে, এই বিপুল ওয়াইড লেন্সে দৃশ্য বিকৃত করতে— ডিসটর্ট করতে শুরু করে। ফ্রেমের প্রান্তসীমানার বস্তুগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় দৃশ্যে। আরও অনেক গুণফলের মতো ঋত্বিকের ফ্রেমের মধ্যে দৃশ্যবস্তুর পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক টানা-পড়েনের গুণফল হল এই স্বেচ্ছাচারী বিকৃতি— আগের দুই বিপরীত বাস্তবতা থেকে জন্মানো নতুন উদ্বৃত্ত।

চরৈবতি

ঘটকের ক্যামেরা বিশ্লেষণ একটি থিসিস পেপার লেখার মতো মহাযজ্ঞ। এই পরিসরে তা সম্ভব নয়। বরং আমরা ছুঁতে চেষ্টা করলাম, ঘটকের জাতীয় চিত্রভাষা নির্মাণের প্রজেক্ট কী কী দার্শনিক ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ভিত্তিতেই থামতে হচ্ছে, দৃশ্যপটের কাঁটাছেড়া-সমালোচনা এখনও বহুদূর। হয়তো বিদগ্ধজনেরা বলবেন, ভিত্তি কলামের মাত্র দুটি স্তম্ভ ছুঁতে-না-ছুঁতেই শেষ? সবে তো ঘটকের শতবর্ষ! হাজার বছরের সভ্যতার উত্তরাধিকার নিয়ে ওঁর যা ব্যাপ্তি, তাতে আরও কয়েক শতবর্ষ আমাদের লাগবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। ওঁর কয়েকটামাত্র বিপুল সম্ভারের কাজ আমাদের মধ্যেই থাকছে। উনিও থাকছেন।