সামাজিক দুঃসময় কাটে না। অসহায় ভাঙন আমাদের পিছু ছাড়ে না। প্রজন্ম পেরিয়ে যায়। দশক-শতক পেরিয়ে যায়। রাজনৈতিক বোধহীনতা, মানুষপতনের উল্লাস আর বসত-উচ্ছেদের যন্ত্রণা বহমান থাকে। সময় কখনও তাতে সাময়িক শুশ্রূষা দেয়। কখনও সেসব ক্ষতর পরিধি আর গভীরতা বাড়ে।

একজন প্রকৃত শিল্পী সময়ের রাজনৈতিক অভিঘাত তাঁর শিল্পে বিন্যস্ত করেন। সমাজের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবয়ব এঁকে রাখেন। সময়ের অভিজ্ঞান। ইতিহাসের বিশেষ ক্ষণ এবং স্থানের তথ্যীকরণ হয়ে থাকে সেই শিল্পের প্রতিটি পরতে। সামাজিক দুঃসময় আর মানুষের সম্মিলিত যন্ত্রণার স্বর হয়ে ওঠা সেই শিল্প কালক্রমে সময় আর স্থানের পরিধি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সর্বজনীন আবেদনে। কোনও-কোনও শিল্পী তাঁর শিল্পকে এই পর্যায়ে তুলে আনতে জানেন। জয়নুল আবেদিন তেমনই এক শিল্পী।

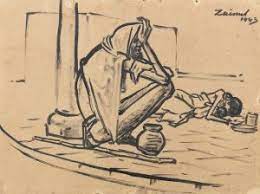

জয়নুল আবেদিনের আঁকা ‘দুর্ভিক্ষ : ১৩৫০ বাংলা’ চিত্রমালা ইতিহাসের তথ্যীকরণ। প্রবল সমাজ-রাজনৈতিক সংকটের নিষ্ঠ অভিজ্ঞান। পঞ্চাশের মন্বন্তর ইতিহাসের এক যুগসন্ধি। ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোরতর পর্যায়ে, এই দুইয়ের সরাসরি অভিঘাতে ও শাসকদের ষড়যন্ত্রে বাংলা জুড়ে খাদ্যের আকাল। কালোবাজারি চরমে। স্থানীয় স্তরের শাসকরা মজুতদারি, কালোবাজারি আর খাদ্য-সংকটে প্রত্যক্ষ মদত জুগিয়ে প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছে। গ্রাম বাধ্যত উজাড় হয়ে শহরে আসছে খাদ্যের আশায়। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় প্রবল রাজনৈতিক অভিঘাতে ‘বাংলার লক্ষ গ্রাম নিস্তব্ধ নিস্তেল’। গ্রামে, কলকাতা শহরের পথে-পথে মৃত্যুমিছিল। অনাহারে অসুস্থতায় ধুঁকতে-ধুঁকতে মারা যাচ্ছে মানুষ। কলকাতা শহরে। মানুষপতনে শাসক নির্বিকার। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি জয়নুল আবেদিন চিত্রপটে তুলে আনলেন। কেন্দ্রে রাখলেন মানুষের অসহায়তা আর দুরবস্থার পরিস্থিতি। অবয়বে ফুটে উঠল ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষ, পরিবার। প্রত্যেকটি স্কেচ ফুটিয়ে তুলল দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা। রাজনৈতিক বোধহীনতার বলি মানুষের যন্ত্রণা। মানুষী অবয়বগুলি দীর্ঘ, অতিশীর্ণ। ‘চটপট কাজ করতে হয়, তাছাড়া সব জিনিসের চড়া দাম, আমি সস্তা কাগজে দ্রুত এঁকে গেলাম, শত শত স্কেচ, দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন দৃশ্য। প্রয়োজনের তাগিদে, নেহাত অব্যবস্থার প্রয়োজনে আমার স্টাইল বদলে গেল।’

আরও পড়ুন :

কাজের সময় রামকিঙ্কর বেইজকে বিব্রত করার সাহস ছিল না কারও!

লিখছেন সুপ্রিয় ঠাকুর…

জয়নুল আবেদিন ছবি আঁকার স্টাইল বদলে নিলেন। বাস্তবধর্মী রেখাচিত্রের বদলে এক্সপ্রেশনিজম। অভিব্যক্তিকে বড় ক’রে ফুটিয়ে তোলা। যাতে বিষয় আর বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ঘটনার অভিঘাত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদ্বেগ আর অন্তর্দ্বন্দ্ব অবয়বের প্রতিটি রেখায় এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে ব্যক্ত হয়। নিছক বাস্তবধর্মিতা যে অভিব্যক্তি ধরতে পারে না কিংবা সময়ের অসুখের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারে না, সেই সব আঁকা হয়ে থাকে অভিব্যক্তিবাদী ছবিতে। আর, দর্শকের মনে তার অনপনেয় ছাপ পড়ে যায়। এডওয়ার্ড মাঞ্চের ‘দ্য স্ক্রিম’ ছবিটিতে একজন মানুষ কানে হাত দিয়ে চিৎকার করছে— তার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠছে তার অস্তিত্বের ওপরে পড়া যুগের অসুখের প্রতিচ্ছবি। ‘স্বাভাবিক রেখাঙ্কনে জীবনের যে অনুভূতি অধরা থেকে যায়, তাকে ব্যক্ত করল অভিব্যক্তিবাদ; অন্তরের অভিজ্ঞতাকে ভাষা দিল।’ (লুসি-স্মিথ) জয়নুলের দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার একটি ছবিতে মায়ের বুক আঁকড়ে রয়েছে ক’মাসের শিশু আর মায়ের এলানো কঙ্কালসম হাত শূন্য থালা হাতড়ে কী যেন খুঁজছে। সময়ের ভয়ানক অসুখের প্রতিচ্ছবি।

জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা না-মানুষী জীবের। কুকুর আর কাক। পথে শায়িত শীর্ণ মৃতপ্রায় দেহের পাশে বসে আছে কাক। কাফনে ঢাকা দেহের ওপরে বসে আছে কাক। মৃতদেহের চোখে ঠোঁট দিয়ে খুবলোচ্ছে কাক। নির্লিপ্ত শহরের পথে প্রান্তিক মানুষের মৃত্যুক্ষণের জন্য অপেক্ষারত কাক। সাক্ষী কাক। শূন্য থালা, চাদরের নিচ থেকে বেরনো কাঠির-মতো-সরু পা, পাঁজর-গোনা বুকের নিচে জড়ানো ত্যানা- সবকিছুর সাক্ষী কাক। হয়ত কাকই সেই শাসক-প্রতিরূপ, যে প্রতিটি অসহায় মৃত্যুদৃশ্য উপভোগ করে। হতে পারে কাকই সেই জীব যে মনুষ্যত্বহীন সময়ে নিঃসঙ্গ মৃত্যু দেখে যাচ্ছে। অন্য মানুষ নেই, দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের পাশ থেকে স্বচ্ছল মানুষ সরে গেছে, পথবাতির পাশে মাথায়-হাত অনাহারক্লিষ্ট মায়ের পাশে মরুঞ্চে মেয়ে, শূন্য থালা-গেলাসের পাশে প্রায়-কঙ্কাল মানুষ মরে পড়ে আছে, অদূরে হাড্ডিসার কুকুর ডাস্টবিনের সামনে মাটি শুঁকছে। এসব দৃশ্যাবলী দুর্ভিক্ষের স্মৃতি। কলকাতা শহরের অন্ধকার অতীত। যুগের বিকৃতি। অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের আঁকায় যুগের বিকৃতি প্রতীকের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে। সেসব প্রতীক দেখে দর্শকের মনে কৌতুহল জাগে, অব্যক্ত ভাষা তৈরি হয়। কঙ্কালসার চেহারায় দীর্ঘ হাত-পা। অতিশীর্ণ মৃতদেহের পায়ের কাছে ফাঁকা থালা আর গ্লাসের মধ্যে অনাহারের বাস্তবতা। মা দুই সন্তানকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বড় সন্তানের কাঁখে ছোট সন্তান লেপ্টে আছে। অবিন্যস্ত বেশবাস, মুখের রেখায় শ্রান্তি। হাড়-জিরজিরে চেহারা। আর, হাতে শূন্য থালা। দিশাহীন এগোনো।

বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকে প্রধান সমাদ্দার, রাধিকা, নিরঞ্জন, কুঞ্জরা খাদ্যের আশায় গাঁ থেকে উজাড় হয়ে শহরে এসেছিল। শহরের অন্ধকার পার্কে আশ্রয় নেয় দুর্ভিক্ষকবলিত পরিবার। খাদ্যের আশায় জীর্ণ-শীর্ণ শরীরে শহরের পথে-পথে ঘোরে। আর, আবর্জনার স্তূপ থেকে খাবার খুঁটে নিতে মানুষের সঙ্গে কুকুরের লড়াই চলে। ‘নবান্ন’ নাটক এক ঝটকায় শহুরে নির্লিপ্তি আর শাসননীতির মুখোশ খুলে দিয়েছিল। নিরন্ন কৃষিজীবীদের বাঁচার সংগ্রামকে কেন্দ্রে রেখে উচ্চবর্গ এবং ভদ্র-মধ্যবিত্তের নৈতিক আয়নায় ভাংচুর ঘটিয়েছিল।

জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবিতেও সেই ভাষ্য। ডাস্টবিনের সামনে বসে এক মা খাবার খুঁটছে, কোলে তার সন্তান। ভিড় করে আছে কাকেদের দল— দেখছে মরিয়া খাবার-সন্ধান। আরেকটি ছবিতে ডাস্টবিনে ঝুঁকে আছে একজন পুরুষ আর শিশু-কোলে নারী। পরনে শুধুই ত্যানা। কাঁধ আর পিঠের হাড় উঁচু হয়ে আছে, অনাহারের গভীর ছাপ।

‘অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীরা সমাজবিশ্বের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাননি। ওই সমাজবিশ্বে নিজেদের প্রত্যক্ষ করা অভিজ্ঞতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।’ (লুসি-স্মিথ)

শিল্পীদের ‘দেখার চোখ’ না-শিল্পীদের থেকে আলাদা। তাঁদের পর্যবেক্ষণ তাঁদের চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক উপাদান। কিন্তু শুধু পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে জয়নুল আবেদিনের মতো ছবি আঁকা যায় না; তার জন্য প্রয়োজন গভীর মানবিক বোধ আর শ্রেণিচেতনা। নিপীড়িত, নিঃসহায়, নিরন্ন মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের শরিক হয়েছিলেন বলেই নিতান্ত সাধারণ উপাদান দিয়েও অমন মর্মস্পর্শী ছবি আঁকতে পেরেছিলেন। দশক-যুগ পেরিয়েও ওই দুর্ভিক্ষ চিত্রমালা ভাস্বর হয়ে আছে। সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে, যার কাছে বারবার ফিরে যেতে হয় দুঃসময়ের অন্তর্বেদনা টের পেতে।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি জয়নুলের চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী আয়োজন করেছিল। প্রভূত প্রশংসিত হয়েছিল তাঁর চিত্রভাবনা। শোষিত মানুষ তাঁদের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছিলেন জয়নুলের চিত্রমালায়। সময়ের নিষ্ঠ প্রতিরূপ ছিল বলেই ছবিগুলি সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পেরেছে। নিপীড়িতের জিজীবিষার প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ চিরকাল বহমান থেকেছে, তাই ১৯৬৯ সালে প্যালেস্তাইনের যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে ছুটে গেছিলেন। তাঁদের সংগ্রামমুখর রোজনামচা স্কেচ আর জলরঙে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। শিল্পের প্রাথমিক উৎস ও উদ্দেশ্য যে শ্রমজড়িত মানুষ— এই বোধ তাঁর কখনও নষ্ট হয়নি।

জয়নুলের চিত্রবিশ্ব জুড়ে রয়েছে মানবসম্পদ আর লোকজ উপাদান। এই মানবসম্পদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এঁচে দেওয়া সংজ্ঞা প্রযোজ্য না। বরং মানুষকে সম্পদ হিসেবে দেখার গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রযোজ্য। আর, এই অন্তর্দৃষ্টি আসে মানুষের প্রতি ভালবাসা আর অপরিসীম শ্রদ্ধা থেকে, মানুষের শ্রমের প্রতি সম্মান থেকে, মানুষের জিজীবিষার প্রতি আকর্ষণ থেকে। মানুষকে আত্মজন মনে করলে এবং আন্তরিক পর্যবেক্ষণে তাঁদের দৈনন্দিন জানলে তবেই তাঁদের জীবন আঁকা যায়।

‘গ্রীক মূর্তির মতো অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতি আমার আগ্রহ নেই। আমার গ্রামের বুড়ো মানুষটি ঘাড় গুঁজে হুঁকো টানছে বা অথবা নৌকায় মাল্লারা সামনে ঝুঁকে গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই আকৃতিগুলি আমার খুব ভাল লাগে।’ জয়নুল আবেদিন মানুষের শ্রমকে কেন্দ্রে রেখে অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন। ‘মই দেওয়া’, ‘গুণটানা’, ‘মাছ ধরার পর’, ‘স্টিমার ঘাট’, ‘কলসী কাঁখে রমণী’, ‘রমণী ও কলস’, ‘সাপুড়ের মেয়ে’ সেগুলির মধ্যে অন্যতম। ‘খেয়াঘাটে অপেক্ষা’ ছবিতে খেয়া নেই, শুধু ঘাটে বসে থাকা দুই অবয়ব নদীর দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে। দু’টি অবয়ব দু’টি প্রজন্ম। আর, নদী কী ভীষণ প্রাণবন্ত, ভরাট! ‘বিদ্রোহী’ ছবিটিও তেমনই প্রতীকী। জলরঙ। রঙের পরিমিত ছিমছাম প্রয়োগ। একটি গরু প্রবল আক্রোশে গলায়-বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে। গরুটির প্রতিটি পায়ের ভঙ্গি এবং ঘাড়ের ভঙ্গি সেই জেদের সুস্পষ্ট প্রকাশ। জয়নুল ছবিটি যখন এঁকেছেন, তখন পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা-আন্দোলন প্রস্তুত হচ্ছে। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের মিলিত স্বর উর্দুভাষা ও নয়া-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জোয়াল ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে। ‘স্টিমার ঘাট’-এ নৌকার ওপরে লোকদের ব্যস্ততা বোঝা যায়। নদী নয়, বিষয়ীভূত মানুষগুলির ব্যস্ততাই এখানে মূল। ‘মাছ ধরার পর’ ছবিটিতে সফল শিকারের পরে দল বেঁধে ঘরে ফিরছে জেলে-পরিবার। ১৯৬৪ সালে আঁকা ‘গুণটানা’ ছবিতে মাঝিদের পরিশ্রম ব্যক্ত হচ্ছে তাঁদের অবয়বে, হাতের ফুলে ওঠে পেশিতে আর পায়ের ভঙ্গিতে। দলবদ্ধ শ্রমের নান্দনিক প্রকাশ! মানুষ যে সম্পদ, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বোধহয় ‘মনপুরা ৭০’ ছবিটি। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়ে গেছিল ১৯৭০ সালে। অগণিত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, অসংখ্য ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে গেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল মারাত্মক। একটি ছ’ফুট কাগজের স্ক্রলে জয়নুল আঁকলেন প্রকৃতির তাণ্ডব। মানুষ আর না-মানুষী জীবের লাশ স্তূপাকার। আর, একজন বলিষ্ঠ যুবা ধ্বংসস্তূপের শেষে সমুদ্রের তীরে বসে রয়েছে। প্রাণ এখনও শেষ হয়ে যায় নি, ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই নতুন উদ্যমে নির্মাণের যাত্রা শুরু হবে, তাণ্ডব আর ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও জিজীবিষা ফুরিয়ে যায় নি— ছবিতে তা জ্বলজ্বল করছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে জয়নুল গেছিলেন দ্বীপের মানুষদের দেখতে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে। রাজনৈতিক নেতাদের মতো বিমানে বসে আকাশ থেকে দেখা নয়, বিপর্যস্ত মানুষগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। সারাদিন তাঁদের সঙ্গেই সময় কাটাতেন, তাঁদের কান্নার শরিক হতেন। এই আত্মিক যোগ ছাড়া ভয়াবহ ট্র্যাজেডির ‘প্যানোরামা চিত্রপট’ আঁকা সম্ভব হত না। প্রতিটি লাশের যন্ত্রণা আর তীরে বসে-থাকা একাকী যুবকের বিষণ্ণতা দর্শকমনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। এই স্ক্রলচিত্র যতটা তথ্যবাহী, ততটাই মানবিক। যতটা বিবরণধর্মী বাস্তবতার প্রকাশ, ততটাই নিজের শিল্পরীতিতে বদল ঘটিয়েছিলেন জয়নুল। ‘বাংলার আবহমান চিত্রধারার সঙ্গে মেক্সিকান ও চৈনিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটান ‘মনপুরা’-তে। মেক্সিকোর ঐতিহ্যবাহী দেয়ালচিত্র, বাংলার পটচিত্র এবং স্ক্রলচিত্রে একসঙ্গে পুরো ঘটনার বিভিন্ন দিক উন্মুক্ত করার চৈনিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন তিনি।’ (নিসার হোসেন) পরীক্ষা-নিরীক্ষা একজন প্রকৃত শিল্পীর সজীবতার সাক্ষ্য দেয়। প্রকৃত শিল্পী বা লেখক কখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ থেকে সরেন না, খ্যাতি তাঁকে নির্দিষ্ট সূত্র-ছাঁদে আবদ্ধ রাখতে পারে না। জয়নুল প্রকৃত শিল্পী বলেই সারাজীবন ছবি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। ছবি আঁকার উপাদান, ছবি আঁকার রীতি এবং ছবি আঁকার পটভূমি— জয়নুল বারবার নিজেকে ভেঙে গড়েছেন। বিভিন্ন রকমের কালি ও রঙ ব্যবহার করেছেন। দেশি-বিদেশি বহু রকমের কাগজের ওপরে এঁকেছেন। বিখ্যাত বেশ কয়েকটি স্কেচের ক্ষেত্রে বিষয়ের খুব কাছ থেকে নিখুঁত রেখাঙ্কন করে তারপর স্টুডিওর ভেতরে বসে তা সম্পূর্ণ করেছেন। অনচ্ছ জলরঙ তৈরি করা, কোনও ছবিতে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ জলরঙের অবয়ব মিশিয়ে দেওয়া, তৈলচিত্রের ক্ষেত্রে প্রথাভাঙ্গা আঙ্গিক গড়া- জয়নুল আবেদিনকে কোনও নির্দিষ্ট উপাদানের বা ঘরানার গণ্ডিতে বাঁধা যায় না।

জয়নুল আবেদিনের বাংলার পটুয়াদের শিল্পরীতি অধ্যয়ন করেছেন; সরা, মাটির পুতুল, বাদ্যযন্ত্র তাঁর চিত্রভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন জনজাতির নাচের ভঙ্গি, শ্রমজ দেহভঙ্গি, পরিচ্ছদের সংস্কৃতি তাঁর চেতনায় গাঁথা হয়ে গেছিল বলেই ‘বেদের মেয়ে’, ‘সাঁওতাল দম্পতি’ ছবিগুলিতে রঙের ব্যবহার আর আকৃতির নৈপুণ্য অন্য ভাষা পেয়েছে। পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশ জয়নুলের চিত্রশিল্পের প্রেরণা। তাঁর স্বতন্ত্র চিত্রভাষ্যে তো বটেই, এমনকী তাঁর আঁকা বইয়ের প্রচ্ছদেও এই প্রেরণার গভীর ছাপ। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত ‘রামায়ণ’-এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন জয়নুল।

শিল্পীদের ‘দেখার চোখ’ না-শিল্পীদের থেকে আলাদা। তাঁদের পর্যবেক্ষণ তাঁদের চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক উপাদান। কিন্তু শুধু পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে জয়নুল আবেদিনের মতো ছবি আঁকা যায় না; তার জন্য প্রয়োজন গভীর মানবিক বোধ আর শ্রেণিচেতনা। নিপীড়িত, নিঃসহায়, নিরন্ন মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের শরিক হয়েছিলেন বলেই নিতান্ত সাধারণ উপাদান দিয়েও অমন মর্মস্পর্শী ছবি আঁকতে পেরেছিলেন। দশক-যুগ পেরিয়েও ওই দুর্ভিক্ষ চিত্রমালা ভাস্বর হয়ে আছে। সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে, যার কাছে বারবার ফিরে যেতে হয় দুঃসময়ের অন্তর্বেদনা

টের পেতে।

কল্যাণী দত্তের অনুবাদ, প্রকাশক গ্রন্থজগৎ। বইয়ের ভেতরে আঠারটি অলংকরণ করেছিলেন জয়নুল। কাগজের ওপরে চৈনিক কালিতে মহাকাব্যের চরিত্র ফুটিয়ে তুললেন— তাতে বাংলার জলহাওয়া, লোকজ গন্ধ। বাংলার লোককথা আর নকশি কাঁথা রীতির অভূতপূর্ব মিশ্রণ শিল্পী ও পাঠকদের দ্বারা প্রশংসিত হল। ১৯৩৮ সালে জসিমুদ্দিনের ‘নকশি কাঁথার মাঠ’-এর প্রচ্ছদ আর অলংকরণ করেছিলেন জয়নুল; ‘তাঁর অলংকরণ মূর্ত হয়েছিল সূক্ষ্ণ রেখায়, গ্রামবাংলার সরল গভীতায় এবং জসিমুদ্দিনের সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রের গভীর অনুধাবনে।’ (রুমানা ইসলাম) জসিমুদ্দিনের লেখা ‘বেদের মেয়ে’ গ্রন্থের অলংকরণ আর প্রচ্ছদেও সেই সরল সৌন্দর্য। আলো-ছায়া মেশানো অবয়বে গভীর আবেগ। পটচিত্রের আদল মিশে গেল চরিত্র অঙ্কনে। বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিত্রশিল্পে জলরঙের স্বতন্ত্র ব্যবহার বিশ্লেষণ করেছেন— বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাঁর জলরঙের ব্যবহারে কীভাবে ধরা পড়েছে। জয়নুল নিজেও বলেছেন, ‘বাংলাদেশ জলরঙের দেশ। মাঠে ময়দানে নদী-নালায়, পুকুরে, ডোবায় প্রকৃতি আর পানিতে রঙের বিচিত্র লুকোচুরি। এমন জলের দেশে জলরঙ হবে তো আর কোথায় হবে?’ প্রতিটি ঋতুতে প্রকৃতির রঙ বদলায়। মাটি-গাছ-আলোর রঙ বদলানো জয়নুলের আঁকাকে ভাষা দিয়েছে। প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে থাকা জীব সবসময় প্রাণোচ্ছ্বল থাকে না। শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিনে বিষাদ আর শক্তিক্ষয়ী শোক-গ্লানি কাজ করে। লোকজ উপাদানগুলির অবয়বে প্রাক্সন্ধের ছায়া পড়ে। উজ্জ্বলতা নয়, মনখারাপী রঙের আস্তরণ আর ইঙ্গিতময় ধূসর কখনও আধিপত্য করে। জয়নুল বাংলার দৃশ্যপটে এই রঙ খুঁজে পেয়েছিলেন, তাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। ‘জয়নুলের সংবেদনশীল মানবপ্রেমিক মনে স্থায়ী আসন গেড়েছিল মানুষের দুর্দশাগ্রস্থ সময়ের ম্যাটম্যাটে রঙ, জীবন-সংগ্রামে সতত নিয়োজিত চিরদুঃখী বাঙালি কৃষক-জেলে-তাঁতির দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়া ধূসর রঙ।’ (মতলুব আলী) এই জলরঙের আশ্চর্য ব্যবহার তাঁর চিত্রকর্ম ‘সংগ্রাম’-এ। কাদায় আটকে পড়া একটি গরুর গাড়িকে প্রাণপণে ঠেলে তুলতে চাইছে গাড়োয়ান। দু’টি ষাঁড়ের দেহভঙ্গিতেও কাদা থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। নিছক অবয়ব আঁকা, তাতে মানুষী রূপ দেওয়া কিংবা জন্তুর রূপকল্প রেখা-রঙে ফুটিয়ে তোলা অনেক শিল্পীই পারেন। কিন্তু, শ্রম আর শ্রমজ সংগ্রামকে গভীরে না জানলে ‘সংগ্রাম’ ছবির উপজীব্য মানুষ ও ষাঁড়ের আপ্রাণ চেষ্টাটুকু ধরা যায় না। বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর একাত্মতা ছবিকে বাঙময় করে।

জয়নুল আবেদিন নেই, তাঁর আঁকা চিত্রমালা রয়েছে। ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। রয়েছে অনাহার, বিপর্যয়, শ্রমের শোষণ, ক্রমে ধ্বংস হয়ে চলা নৈসর্গিক রূপ আর, সামাজিক দুঃসময়। জয়নুল আবেদিনের শিল্পীজীবনের কাছে, তাঁর নিষ্ঠ মানবপ্রেমের কাছে বারবার তাই ফিরে যেতে হয়। ফিরে যাওয়া জরুরি। সময়ের অভিজ্ঞানে শিল্প আর মানব পরস্পরকে চিনে নিতে পারে। জয়নুলের ছবি সেই অভিজ্ঞানস্বরূপ। তা যেন আমরা কখনও হারিয়ে না ফেলি।

তথ্যসূচি

১ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, সম্পা. ড. বিশ্বনাথ সরকার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

২ আর্ট টুডেঃ ফ্রম অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম টু সুপাররিয়ালিজম, এডওয়ার্ড লুসি স্মিথ

৩ অ্যান অ্যানালিসিস অব দ্য ফোক থট্স অব জয়নুল আবেদিন, রুমানা ইসলাম

৪ জয়নুল-শিল্পে স্বদেশ-প্রকৃতির রঙরূপঃ প্রেক্ষিত জলরঙ ও অন্যান্য মাধ্যম-প্রকরণ, মাতলুব আলী

৫ দ্য এক্সপ্রেশনিস্টস, ওয়ার্নার হফমান

৬ এক্সপ্রেশনিজম, অ্যাশলে বাসি

৭ জয়নুল আবেদিন, নিসার হোসেন, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

৮ মডার্নিজম অ্যান্ড দ্য আর্ট অব মুসলিম সাউথ এশিয়া, ইফতিখার দাদি