‘সেদিন আমি সারারাত জেগেছিলাম, (সিঙ্গাপুরের) জনসভায় মহিলা রেজিমেন্ট তৈরি করার কথা শুনেই মনে হয়েছিল এটা কি আদৌ সম্ভব! এখনও অবধি ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে তেমন কোনও উদ্দীপনা লক্ষ করিনি। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মহিলাদের মধ্যে নানা সংস্কার কাজ করে, কিছু ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবও, তাও বলব যে, জনসভায় এই রেজিমেন্ট গঠনের প্রস্তাব শোনার পর শুধু আমি কেন, আরও অনেকেই সারারাত দু’চোখের পাতা এক করতে পারেনি।’

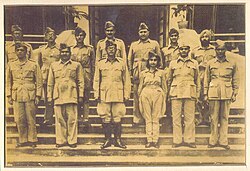

১৯৪৩ সালে প্রথমবার নেতাজিকে প্রকাশ্য সমাবেশে দেখার পর লক্ষ্মী সেহগল তাঁর আত্মজীবনীতে এই কথাগুলি লেখেন (বাংলায় অনূদিত)। সুভাষচন্দ্র বসুর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প ছাড়াও ২৮ বছরের লক্ষ্মীকে মুগ্ধ করেছিল উইমেনস্ রেজিমেন্ট তৈরি করার প্রস্তাব। পরবর্তীকালে যা এশিয়া মহাদেশে প্রথম মহিলা সেনাবাহিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করবে, আধুনিক যুগে এমন নজির তো মেলেই না, উপরন্তু যুদ্ধে ক্লোজ কমব্যাটে আদৌ মহিলাদের নিযুক্ত করা সম্ভব কি না, এই নিয়ে যখন ধন্ধে সকলেই, তখন লক্ষ্মীকে ডেকে পাঠান সুভাষ বোস। সিঙ্গাপুরে মেয়ার রোডের পাশে দোতলা বাড়ি, সামনেই বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকত, সেখানেই তিন ঘণ্টা ধরে চলে লক্ষ্মীর ইন্টারভিউ। এই কথপোকথনে সুভাষ বসু খুব সহজে বুঝিয়ে দেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা কেবল পারিবারিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, সামরিক অভিযানেও তাঁরা পুরুষের থেকে কম দক্ষ নন, যদি ঠিক মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়। এই গুরুদায়িত্বটি তিনি লক্ষ্মীকেই সমর্পণ করতে চান।

কিন্তু কেন? কে এই লক্ষ্মী? স্বদেশ থেকে এত দূরে সিঙ্গাপুরেই বা তার কী কাজ? কিভাবে তিনি হয়ে উঠলেন INA-র ঝাঁসির রানি রেজিমেন্টের সেনাধ্যক্ষ?

আরও পড়ুন: গীতা দত্তর সংগীতকে ছাপিয়ে গেল তাঁর জীবনের দুঃখ!

লিখছেন বৃন্দা দাশগুপ্ত,,,

বলে রাখা ভাল যে, লক্ষ্মী সেহগল কিন্তু প্রথম থেকেই সামরিক নেত্রী হিসেবে ছিলেন সকলের প্রথম পছন্দ। পেশায় চিকিৎসক, খেলাধুলোয় পটু, গাড়ি চালাতে জানতেন, তামিল ও মালায়লম ভাষা ছিল রপ্ত, এবং সিঙ্গাপুরের ভারতীয় অভিবাসীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল কিছুকাল যাবৎ।

সুভাষ বসু জানতেন যে, মহিলা রেজিমেন্টের প্রধানকে শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতার প্রমাণ দিলেই চলবে না, তার থাকতে হবে যথেষ্ট কমিউনিকেশন স্কিল, বিশেষত মেয়েদের সামরিক বিভাগে অংশগ্রহণ করাবার জন্য চাই ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় পুরুষরা যত সহজে INA-তে আসবেন, মহিলারা রাইফেল ধরবেন বা দীর্ঘদিন বাড়ি ফিরতে পারবেন না, এই শর্ত মেনে নেওয়া কঠিন ছিল আজ থেকে ৮০ বছর আগে দাঁড়িয়ে।

লক্ষ্মী কিন্তু এই কাজ করেছিলেন সুষ্ঠুভাবে। করতে পেরেছিলেন, কারণ ছোটবেলা থেকেই আর পাঁচটা সাধারণ ভারতীয় মেয়ের মতো তিনি বড় হয়ে ওঠেননি। বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার, মা সক্রিয় রাজনীতি করতেন। লক্ষ্মী তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণায় বলছেন যে, কীভাবে মায়ের সঙ্গে স্বদেশি যুগে নিজের প্রিয় বস্ত্রে আগুন ধরিয়েছিলেন তিনি, খদ্দর ব্যবহার করেছেন গান্ধীজিদের দেখে। বাবা ছিলেন কট্টর ইংরেজ-বিরোধী। দাদা ওকালতি করতেন, যথেষ্ট সফল ছিলেন, ছোট বোন মৃণালিনী শান্তিনিকেতনে সাংস্কৃতিক আবহে নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠেন। তাঁর কন্যা মল্লিকা সারাভাইও প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। সর্বোপরি এক উচ্চশিক্ষিত এবং পরিশীলিত আবহাওয়া তাঁর সহায়ক ছিল। নিজের বাবা-মা, জাতপাতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইন্টারকাস্ট ম্যারেজের সিদ্ধান্ত নেন। লক্ষ্মী নিজেও এক পাইলটকে বিয়ে করেন কলেজের পাঠ চুকিয়ে, কিন্তু সেই বিবাহ মাত্র ছয় মাস স্থায়ী হলে তিনি আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন। গাইনোকোলজি এবং অবস্টেট্রিকস নিয়ে পড়াশোনা করা লক্ষ্মী তারপর পাড়ি দেন সিঙ্গাপুরে, সেখানেই প্র্যাকটিস শুরু করেন।

রাসবিহারী বসুর ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর, অচিরেই সুভাষ বসুর আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করে। পারিবারিক জটিলতা বা ব্যক্তিগত শোক তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি, সুদূর সিঙ্গাপুরে গিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া থেকে। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি বারবার লিখছেন, কীভাবে প্রথমদিকে মহিলা সৈন্য জোগাড় করা ছিল এক বিড়ম্বনা।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আমরা বিপ্লবী হিসেবে যেমন মেয়েদের দেখি, সমান্তরাল ঐতিহাসিক ধারায় মেয়েদের কিন্তু জননী হিসেবেও মহিমান্বিত করা হয়েছে। যার প্রকৃষ্ট প্রতিফলন ভারতমাতার কল্পনা; লাঞ্ছিত জননীকে উদ্ধার করবে ভারতীয় পুরুষ, মহিলারা থাকবে সেখানে সহযোগী-রূপে, কিংবা আদর্শ ভারতীয় সমাজের ক্ষুদ্র রূপ যৌথ পরিবারের তত্ত্বাবধানে থাকবে মেয়েরা, এই প্রতর্কে যত জোর দেওয়া হয়েছে, ততই মহিলাদের সশস্ত্র আন্দোলনে যোগদানের পথ কঠিন হয়েছে। আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে মহিলারা যুদ্ধে যাবে, ঔপনিবেশিক বিরোধিতায় সরব হয়ে হাতিয়ার নেবে, এই সামাজিক অবয়ব পারিবারিক বুননকে নষ্ট করে দিতে পারে, সেই আশঙ্কা নিশ্চয়ই কাজ করেছিল। মনে রাখতে হবে, গান্ধীজির আন্দোলনও কিন্তু অহিংস, সেখানে নীতি বা মরালিটির প্রশ্নে মেয়েদের সামনের সারিতে রাখা হয়েছিল, কিন্তু নেতাজির লিঙ্গসাম্যের চেতনায় বারবারই উঠে এসেছিল পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে রাইফেল হাতে মহিলাদের সংগ্রামের কথা। এই আদর্শকেই বাস্তবায়িত করেছিলেন লক্ষ্মী সেহগল।

প্রত্যেকদিন তিন থেকে চার ঘণ্টা মক ড্রিল, রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ, এই সবই সযত্নে করতে পেরেছিলেন তিনি। ঝাঁসির রানি ব্রিগেড শুরু হয়েছিল কুড়ি জন মহিলাকে দিয়ে, ধীরে ধীরে সদস্যসংখ্যা পৌঁছয় একশোতে এবং এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব লক্ষ্মী সেহগলের। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের বোঝানো, তাদের আশ্বাস দেওয়া এবং শেষে অফিশিয়ালি মেয়েদের রিক্রুট করা, এই সমস্তটা করেও যদিও শেষ পর্যন্ত জয়ের ধ্বজা ওড়ানো সম্ভব হয়নি INA-র।

তবু বিস্মিত হতেই হয় ছোট ছোট কাহিনি শুনে, যেমন অনেক পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গাপুরে যোগদান করেছিল INA-তে, যাঁরা কোনওদিনই ভারতের মাটিতে পা রাখেনি, কিংবা সেহগল তাঁর জীবনীতে জানকি দেভার নামে কুয়ালালামপুরে বসবাসকারী এক ভারতীয় মেয়ের কথা লিখেছেন। ১৭ বছরের ছোট মেয়ে লুকিয়ে, বাড়িতে না জানিয়ে নেতাজির ভাষণ শুনতে আসে, আর তারপর লক্ষ্মীকে চায়ের নিমন্ত্রণে বাড়িতে ডেকে নানা অছিলায় তাঁর বাবাকে রাজি করান, যাতে তাঁকে INA-তে যোগদান করতে দেওয়া হয়। ক্রমশ যখন আত্মসমর্পণের পথ প্রশস্ত, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রধান তিন সেনাধক্ষ্যকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হবে বলে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তখন এই জানকির মতো মেয়েরাই হয়তো লক্ষ্মীর প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল।

সেহগলের স্বাধীনতা-পরবর্তী জীবনও সমানভাবে আমাদের নজর কাড়ে। লক্ষ্মী তাঁর কমরেড, ফ্রেন্ড-ফিলোসফার-গাইডের কথা লিখছেন নিজের আত্মজীবনীতে। সুহাসিনী নাম্বিয়ার, ভারতের প্রথম মহিলা যিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। সেহগলের জীবনে সুহাসিনীর ভূমিকা ছিল এক ‘ideological mentor’-এর মতো। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে লক্ষ্মী ধারাবাহিকভাবে রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন, ত্রাণ পৌঁছনো এবং উদ্বাস্তু সমস্যার নানাবিধ সমাধানে একনাগাড়ে কাজ করে গেছেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লক্ষ্মী চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে দীর্ঘদিন বর্ডারের কাছাকাছি থেকে কাজ করেছেন। ১৯৮১ সালে ‘AIDWA’ (ভারতের সর্ববৃহৎ ওমেন্স অর্গানাইজেশন)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হন, তারই ১০ বছর পরে বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা তাকে অসম্ভব আঘাত দেয়, সে-কথা তিনি লিখছেন। একটি সাক্ষাৎকারে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষিত মহিলাদের নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন—

আজকালকার শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় যে, তারা কেউই অর্গানাইজড পলিটিক্সে জয়েন করতে আগ্রহী নয়, বরং পলিটিক্স শব্দটাই তাদের কাছে ঘৃণ্য।

৮০ বছরের সেহগালের কথায় উঠে আসে এক দুরাশা। নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যদিও তিনি দীর্ঘ তিরিশ বছর সক্রিয় রাজনীতি করেছেন, কিন্তু নয়ের দশকের শেষে, নব্য উদারনীতিবাদের আগমনে ‘রাজনীতি’ শব্দটা যেভাবে টালমাটাল অবস্থায় আছে, বর্ষীয়ান নেত্রী তা উপলব্ধি করেছিলেন। নিজের মাকে দেখেছেন চার আনার পরিবর্তে ঘুরে ঘুরে কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করাতে, মেয়ের সঙ্গে ছুটে গেছেন রিফিউজি ক্যাম্পে, কিন্তু এই লেগাসি যে দিনের পর দিন চলার নয়, এখনকার মানুষ যে অনেকটাই রাজনীতি-বিমুখ, অন্তত যে-রাজনীতির সংজ্ঞা তিনি জানতেন তা বদলে যাচ্ছে, এই পরিবর্তন হয়তো কষ্ট দিয়েছিল তাকে।

তাই লক্ষ্মী সেহগলের লেখা বা সাক্ষাৎকার পড়তে পড়তে কিছু আত্মোপলব্ধি হওয়া স্বাভাবিক। আজ, ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে যখন ওমেন্স লেগাসির কথা ভাবি, যেভাবে সেহগল তাঁর মা, কমরেড নাম্বিয়ার, অত্যন্ত সাহসী জানকি, এবং পরবর্তী জীবনে নিজের মেয়েকে পেয়েছেন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে— এই ধারাবাহিক পথ দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ‘লেগাসি’-র বাংলা প্রতিশব্দ উত্তরাধিকার। চলতি ভাষায় এর মানে পার্থিব কিছু জিনিস সম্পত্তিরূপে হস্তান্তর। এই সংকীর্ণ অর্থের বাইরেও উত্তরাধিকার মানে জীবনচর্যা, ভাবনা-চিন্তা এবং যে চেতনা আমি, আমার পরিবার এবং শ্রেণিগত অবস্থান থেকে আয়ত্ত করে চলেছি প্রতিনিয়ত। এই উত্তরাধিকারের খোঁজ করতে গিয়ে কখনও হয়তো পেয়ে যাই বাবার লেখা পুরোনো কবিতার বই বা দাদুভাইয়ের পঞ্চাশ বছর বয়সি স্কুলছাত্র, যে আজও দেখা হলে খোঁজ নেয় তার প্রিয় শিক্ষকের। কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে আমরা, আজকের ৩০-৩৫ এর মেয়েরা খুঁজে বেড়াই মেয়েদের উত্তরাধিকারও। সোনা-গয়না বা আচারের রেসিপি নয়, বরং এমন কোনও গল্প, যা পড়ে, শুনে আমরা কিছুটা মিলিয়ে দেখে নেব নিজের সময়। আর সেখানেই লক্ষ্মী সেহগল, জানকি দেভার বা সুহাসিনী নাম্বিয়ার আমাদের অসম্ভব অনুপ্রেরণা দেন।

লক্ষ্মী সেহগলের বিষয়ে পড়তে গেলে, শুধুমাত্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর গৌরবের ঘেরাটোপে তাঁকে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। নামীদামি পুরস্কার, পদ্মবিভূষণ, ঝাঁসির রানি ব্রিগেডের নেত্রী— এমন বড় বড় কৃতিত্বের মাঝেও দেখা দরকার, তাঁর ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলো। পি কে সেহগলের সঙ্গে বিয়ে করে কানপুরে যাওয়ার পর, তিনি চাইলেই খুব বড় হাসপাতাল, নামীদামি ক্লিনিক খুলে ফেলতে পারতেন। পারিবারিক প্রতিপত্তি বা অর্থ তাঁকে সেই সুযোগও দিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও চলে গেলেন ফ্যাক্টরি-অধ্যুষিত জায়গায়, যেখানে দুঃস্থ মহিলা বা শিশুরা এসে চিকিৎসা করাতে পারবে। ছোটবেলায় বাড়িতে গান্ধীর আদর্শে বড় হলেও, পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিশ্বাস রাখেন। অত্যন্ত সেলিব্রেটেড INA সদস্য হয়েও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের ক্লিনিকে অতি সাধারণভাবেই প্রসূতি চিকিৎসা করেছেন। আজ তাঁর মৃত্যুদিনে তাই পড়া যেতে পারে লক্ষ্মী সেহগাল এর আত্মজীবনী ‘আ রেভলিউশনারি লাইফ’। সম্প্রতি অশোকা বিশ্ববিদ্যালয় তরফ থেকে তাঁর সমস্ত লেখা, চিঠিপত্র, ভাষণ ও বই সংরক্ষিত করা হয়েছে। এই প্রয়াস আজকের দিনে অত্যন্ত জরুরি, বদলে যাওয়া রাজনীতির পরিভাষায় তাঁর লেখাগুলি বারবার পড়ে দেখা যেতে পারে।