ব্যক্তিগত রমণীয় আলোছায়াময় টানা দিনগুলি

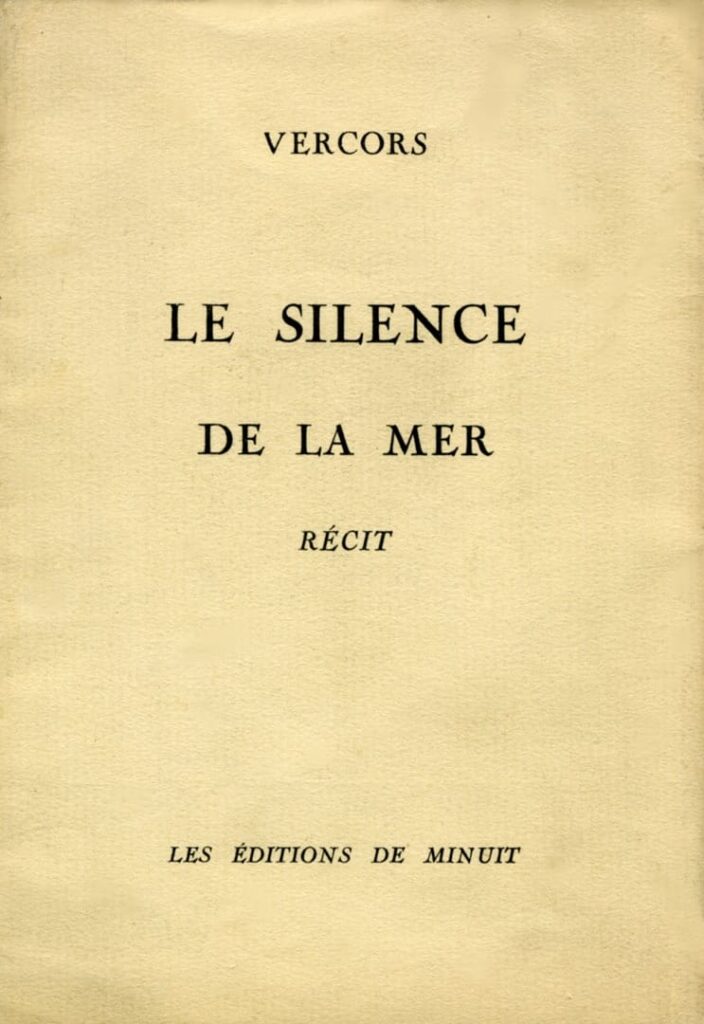

ফরাসি ভাষায় লেখা উপন্যাস– ‘Le Silence de la mer’। ছদ্মনামে উপন্যাসটি লেখা। ‘ভেরকর্স’- এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন ১৯৪২ সালে। বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বিষ্ণু দে। নাম ‘সমুদ্রের মৌন’।

জার্মানদের হাতে অধিকৃত ফ্রান্সের এক বৃদ্ধ ও তাঁর ভগ্নীকে নিয়ে কাহিনি। তাঁদের বাধ্য করা হয়েছিল, এক নাৎসি অফিসারকে বাড়িতে রাখতে। ওই দুই সদস্য তাঁদের প্রতিরোধ বজায় রাখেন নীরব থেকে। কোনও কথা নয়, কোনও বাক্য উচ্চারণ করা থেকে তাঁরা বিরত। নিঃশব্দ হয়ে তাঁরা বুকের সমস্ত ঘৃণা আর প্রতিবাদ জারি রাখেন। এক সমুদ্র ক্রোধ। জমাট বাঁধা।

আর উৎপল কুমার বসু দেখেন, ‘আমার আরবি ঘোড়া এবং তোমার/ ছোটো ভাই একই সঙ্গে খেলা করে নির্জন খাঁড়ির মুখে, সমুদ্রের জলে।/…’ সেই হুল্লোড়, জল, ঢেউ, হ্রেষাধ্বনি ওই দূর থেকে শোনা যায়। একে ঠিক কী বলা যাবে? সমুদ্রের মুখরতা? অথবা উৎপল হয়তো পছন্দ করবেন বলতে, ‘সমুদ্রের বাচালতা’!

‘পুরী সিরিজ’ (১৯৬৪), আর ‘আবার পুরী সিরিজ’ (১৯৭৮) প্রকৃতপক্ষে উৎপল কুমার বসুর কলম খোদাই করা স্বর্ণমুদ্রা। গভীর, উজ্জল আর দ্যুতিমান। সমুদ্র এবং তার সূত্র ধরে অবচেতনার নানা অভিজ্ঞান, নিসর্গ-মানুষ, কিছু রহস্য এবং বার্তা সযত্নে পাঠানো আছে কালাতীত পাঠকের দিকে। তাদের অর্থ ক্ষণে-ক্ষণে বদলে যায়, যেন জল ডাঙা ছুঁয়ে ফিরে যাচ্ছে তুমুল লবণাম্বুর দিকে।

বস্তুত, বাংলা কবিতার ইতিহাসে পুরী আর সমুদ্রের এমন কেন্দ্রীয় স্থাপত্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সমুদ্র এই দু’টি বইয়ের আলোছায়া। ব্যক্তিগত এবং রমণীয়। তার সঙ্গে আরও কত প্রসঙ্গ ঢুকে পড়েছে। কখনও তারা সমুদ্রের স্পর্শক কখনও সমুদ্র তাদের। আছে আরও পর্যটন। আছে ‘কুচবিহার’ কিম্বা ‘উনিশশো বাষট্টি শেষ হল’ নামের কবিতা। দ্বিতীয়টিতে বলা আছে, ‘বস্তুত, বনের মধ্যে, নির্বাসনে, কাঠের বাড়িতে/ সমসাময়িক বলে কিছু নেই,/ যূথবদ্ধ হাঁস, পাখি শিকারির আনাগোনা ছাড়া।’ সমুদ্র কোথায় এ-উচ্চারণে? নাকি এ-সবই সমুদ্রের ইশারা। কেননা সেও সমসাময়িক নয়। অনন্ত আর চিরন্তন।

‘পুরী সিরিজ’ কাব্যগ্রন্থের গোড়ায় উদ্ধৃত করা আছে দুটি পঙক্তি, psalm 137 থেকে। হিব্রু বাইবেল তথা ওল্ড টেস্টামেন্টের এই স্তোত্র যুগ-যুগান্ত ধরে এক বাস্তুচ্যুত, দেশ হারানো ইহুদীর কান্না বহন করছে, সেই হল আত্মপরিচয়। ‘পুরী সিরিজ’ তাহলে কীসের কান্না? সৌন্দর্যলোক থেকে বিতাড়িত এক মানব সন্তানের? যে আয়ুর্বদ্ধ, মরণশীল? বারংবার এ-বইয়ের পরতে-পরতে কি আকাশ, রৌদ্রলোক, বহমান নদী আর সাগরগর্জন এসে সে-জন্যই পাঠককে অভিভূত করে? যা বহমান। যা অনশ্বর।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, পর্যটন আর পরিক্রমা, অনুভব আর অবগাহন, বিরক্তি আর ব্যঙ্গ কবিতার অছিলায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ‘রসনিষ্পত্তি’ প্রসঙ্গে আলম্বন বিভাবের কথা আছে। এ-কাব্যগ্রন্থ, বা পরবর্তী ‘আবার পুরী সিরিজ’ যেন আলম্বন বিভাবের মতো, কেন্দ্রীয় চরিত্রের মতো বুকে রাখে নীল রং। সমুদ্র প্রতীক।

১) ‘এখন আকাশ নীল। অর্জুন গাছের মধ্যে সমুদ্রছায়ায়/ বসে আছি।…’

২) ‘এবং বনের ভিতরে নীল শাখাপ্রশাখার জালে গেঁথে আছে দমকল…’

৩) ‘এবং/ আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল শার্ট পাজামার মতো বাস্তবিক।’

৪) ‘নীলকুঠি’- ‘আবার পুরী সিরিজ’-এর প্রথম কবিতা।

৫) ‘শাদা হাত জলের ভিতর আঁচড়াচ্ছে নীল জল’।

৬) ‘জল ফুলে ওঠে নীল বাঁধে’ প্রভৃতি।

এ এক আশ্চর্য খেলা। সমুদ্রকে নানা শব্দে বিস্তারে এবং স্নায়ুতে বিনিদ্র রাখা। সমুদ্রের আবির্ভাব এবং আত্মবিলোপ যেন বই দুটিকে আরও ইশারামথিত করে তোলে।

খুব যত্নে যাত্রা শুরু ‘এখন আকাশ নীল’ এবং ‘সমুদ্রছায়া’ উচ্চারণ দিয়ে। যেন সমুদ্র ছায়া ফেলেছে আকাশে আর শেষে ‘তাম্বুলের ডালা’। ‘সমুদ্রতীরকে তুমি বিদায় জানাও’। এতক্ষণ তাহলে স্থিতি ছিল সাগরসৈকতে? ‘প্রাচীন গ্রীক লিরিক’ থেকে ‘রাঁচিরোড স্টেশন’, ‘জয়ন্তী নদীর চরে’ ভ্রমণরত ‘গম্ভীর আকাশী ঘন্টা’— সবই তবে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত?

আমাকে একটি সাক্ষাৎকারে [হাঁস চলার পথ। ভালো বই। জানুয়ারি ২০১৫] উৎপল বলেছিলেন— ‘এই যে হেঁয়ালি, ট্রুথকে স্কার্ট করা, ট্রুথটাকে একেবারে না বলা, একটু নানা রকম লিঙ্গুইস্টিক বা শারীরিক নানা রকম ভঙ্গিতে, ট্রুথই বলছি, কিন্তু একটু ঘুরপথে বলছি। তুমি একটু এটাকে আনডু করতে শেখো, তুমি একেবারে আকাট সত্যটা জানতে যেওনা কখনও। এটা তো শিল্পেরই মূল কথা। আকাট সত্য শিল্প বলবে না কখনও-ই, সে তার নিজের ভঙ্গিতে বলবে।’

একটা নতুন শব্দ দিলেন উৎপল— ‘আকাট সত্য’। প্রাণপণে এই আকাট সত্যকে তিনি কবিতায় কাটাতে-কাটাতে নাকি ঠকাতে-ঠকাতে এগোতে চান। উপাদান হিসেবে তিনি টেনে আনেন, চেনা বস্তুপুঞ্জ তারপর ঢালাই মেশিনে ফেলে ভোল পাল্টে দেন। তাদের শরীর থেকে নতুন সব আলোর ঠিকরোতে থাকে।

‘…আজ যাঁরা নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়ছেন তাঁরা জেনে রাখুন— হাত ঘড়িটি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।’ আমি নিশ্চুপে ‘আকাট সত্য’ থেকে নিষ্ক্রমণের পথচিহ্ন লক্ষ্য করতে থাকি। ‘ধন্যবাদ রোটা ম্যানেজার যিনি/ আমাদের তৈরি করেছেন’।

কখনও বলেছেন, ‘তোমাকে পড়ে না মনে, হে ঈশ্বর, হে উদরাময়।’ বসন্ত শীত আর গ্রীষ্ম জুড়ে আকাট সত্যকে বোকা বানিয়ে অকল্পনীয়র সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা— এই দুটি বইয়ের কোণে-কোণে। আলতো ভাবে শুরু করে আচমকা বাঁক খায় তাঁর কবিতা—

‘সহস্র একর ব্যাপী অনুর্বর জমি, জল, কম্পমান সাঁকো,

নিরন্ন প্রজার দেশ। তবু আজ গ্রীষ্মের ঝড়

সহসা দোলায় ব্রিজ। পথিকেরে ওই পথে ডাকো।’

প্রচন্ড পাওয়ারফুল বার্তাগুলি নিজেও যেন তুফানের ধাক্কায় নড়তে থাকে। ‘আমার যদি মেইন কনসার্ন হয় ইমেজ, তাহলে যার যার কবিতায় অদ্ভুত ইমেজারি আছে, নতুন নতুন, আমার সেগুলোই খুব ভালো বলে মনে হয় আকর্ষণীয় লাগে’ [তদেব। সাক্ষাৎকার]

ভুলে গেলে চলবে না, ‘পুরী সিরিজ’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ পেয়েছিল সন্ধ্যাভাষা প্রেস থেকে। চর্যাপদের সূত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছিলেন, ‘আলো আঁধারির ভাষা’। সেই সন্ধ্যাভাষা থেকে জেগে ওঠে ও সংকেত — ‘কিছু বুঝা যায়, কিছু বুঝা যায় না’ — এতই রহস্যঘন।

‘শান্তিবেগমের কাছে দুটি বাঘ বসে আছে চুপে/ একটি পুরুষ আর আরেকটির ভঙ্গি দেখে বোঝা দায়/ ও কি পুরুষ না মেয়েছেলে/ আমার লেখার খাতা ছিল ছ’টি একটি কবিতা আর সাতটির সমুদ্র ফেনার দিকে চেয়ে মনে হয়/ একি কবিতা নাকি আমাদেরই শ্রম বিনোদন…’

সাধে কি আর এই কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছিল এইসব কথা? ‘এতে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোড্রম, সূঁচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যাবাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপাসনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লি খুলে দেখানো হল এই গ্রন্থে।’

উৎপল কুমার বসুর দুঃসাহস সীমাহীন। তিনি ক্রমাগত অবচেতনার সঙ্গে, স্বপ্নবাস্তবের সঙ্গে ঘটমানতার একটা নির্দিষ্ট সেতু গড়েন। বছর তার সাল-তারিখ সমেত দেখা দেয়, মূর্ত থেকে বিমূর্ততায়। যুক্তির বাইরে যেতে-যেতে সে-যুক্তি কাঠামোর সঙ্গে মজামশকরা করে। তাঁর ‘ডায়েরির পাতা থেকে’ — ‘একদা প্রবাসে হোটেলে আমি যখন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছিলাম তখন এক সাহিত্য লেখায় মনোনিবেশ করি… গিয়েছিলাম সমুদ্রতীরে জাল, জেলে ও নৌকার সন্ধানে কিন্তু তাদের দেখা পাওয়া যায় না কেবল বালির ঝড়ের ভিতর আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি এবং দুমাস পর শহর ফিরে একটি পান্ডুলিপি তৈরি করি…’ সমুদ্র থেকে শহর। অনিঃশেষ সমুদ্র তরঙ্গ থেকে ক্যালেন্ডারে, কালখন্ডে। সে-জন্য অবিরত সময়ের চিহ্ন মাথা তোলে। ‘উনিশ শো বাষট্টি শেষ হল’ কিংবা ‘এখানে লিখিত হোক সাল আনুমানিক চৌষট্টি ও বিশ শতক’ অথবা ‘আজ চৌষট্টি সালের শেষ দিকে যা নড়ে উঠছে, হেঁটে ঘুরেছে…’ এইসব যুগদর্পণের পাশে ‘সীতা ক্রোধে জল কুজঝ্টিকার দিকে তাকিয়ে আছেন’ কিংবা ‘আজ বৃষ্টি নেই মেঘ নেই রৌদ্র নেই/ মাঠে কামান রয়েছে’ বলতে-বলতে আরও শাশ্বত কোনও দৃশ্যপটে — ‘দেবদারু গাছ থেকে ঝরে যায় পাতা আর ওইদিকে সূর্যের চাবুক/ আছড়ায় ভোরের বাতাসে।’

এত যত্নে ভাঙাভাঙি, এত যত্নে ‘ফেনা ও বুদ্বুদ’ আর কে গড়েছে? ‘পাগলের প্রলাপে যে মন্ত্রোচ্চারণ লুকিয়ে থাকে, দরিদ্র্যের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার পর তার মুখ থেকে, অনিয়ন্ত্রিত ভাষায়, যে লৌকিক অভিশাপ ঝরে পড়ে — আসুন, আমরাও সেই ভাষায় পরস্পরকে অভিবাদন জানাই।’ সমুদ্র হয়তো সেই অভিবাদনের ভাষায় কিছু ভ্রূ-ভঙ্গি যোগান দেয়। উৎপল বলছেন, ‘আমার লেখায় আপনি দেখবেন যে কনটেক্সট সচেতনতার চেয়ে ফর্ম সচেতনতা বেশি। আমি ফর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। সেটা হয়তো এ কারণেই যে লেখায় আমি কনটেক্সট-এর দিক থেকে আসি নি, এসেছি ফর্ম-এর দিক থেকে।’ [কথায় কথায়।২০০১।সৃষ্টি প্রকাশন]

উৎপল কুমার বসুর দুঃসাহস সীমাহীন। তিনি ক্রমাগত অবচেতনার সঙ্গে, স্বপ্নবাস্তবের সঙ্গে ঘটমানতার একটা নির্দিষ্ট সেতু গড়েন। বছর তার সাল-তারিখ সমেত দেখা দেয়, মূর্ত থেকে বিমূর্ততায়। যুক্তির বাইরে যেতে-যেতে সে-যুক্তি কাঠামোর সঙ্গে মজামশকরা করে।

ফর্ম নিয়ে ভাবার চিহ্ন বই জুড়ে। ‘আবার পুরী সিরিজ’-এই মূল বইয়ের পৃষ্ঠায় প্রচুর সাদা অংশ যেন সৈকত। কিছু কাঁকড়া চলার চিহ্ন, মানুষের ক্ষণস্থায়ী হাঁটার দাগ, ঝিনুক— এইসব অক্ষর মালা। পংক্তি। স্তবক। তার মধ্যে হঠাৎ—

‘লাল টালি শাদা বাড়ি

ঢেউ ওঠে ঢেউ পড়ো পড়ো

শাদা বালি শাদা বাড়ি

দুপুরের আলো ধূ ধূ সূর্যের আলো…’

দেখতে পাচ্ছেন, বালিয়াড়ি, উর্মিমালা আর শূন্য সাগরতীর?

উৎপল বাংলা কবিতায় নতুন এক রীতির প্রণেতা। যেখানে অদ্ভুত সব শব্দ, অচেনা পরিবেশ আত্মকথন জীবনভাষ্য, অবচেতনা, যৌনতা আর চাপা শ্লেষ, অধ্যাত্মকরুণা! তাঁর কাব্যপঙক্তি গঠনে চোরা একটা আড্ডার মিশেল। খাটিয়া আর চপ্পল, সড়কবাস্তবতা আর মফস্সল, তিসিক্ষেত, সমুদ্ররৌদ্র, কয়েকটি বসন্তদিন, উদাস হুল্লোড়। লিখছেন উৎপল, ‘… শুধু পরিশীলিত ও নিটোল কবিতার রচনার প্রয়াস হাস্যকর হয়ে উঠল।… কবিতা অর্থাৎ গত কয়েক দশকের কবিতা ভরে গেল বহুবচনিকতায়— এলোমেলো, গঠনহীন উচ্ছৃঙ্খল শতকৌণিক কথোপকথনের অনুপ্রবেশে কবিতা হয়ে উঠল সর্বভাবিত আলোচনা বা ডিসকোর্স…’ (সদাভ্রাম্যমান)

উৎপল জানেন তার প্রবণতা। র্যাঁবো, আপলিনের, শেলি থেকে ‘গোমড়ক, মন্বন্তর তপশিলি গ্রামের’ সন্ধানে অনুষঙ্গে তার কবিতা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে।

একই কবিতাকে তিনি পুনর্লিখন করে, গ্রন্থিত করেন, যেন খসড়া নয়, নিজেকেই নগ্ন করে সাফল্য-ব্যর্থতা সহ পাঠকের সম্মুখে শায়িত রাখছেন। কখনও টানা গদ্যে, কখনও ছন্দবদ্ধতায় তিনি অনর্গল বলে যান, শিরা-স্নায়ু-কম্পনগুলি। ‘—তুমি কি চক্রতীর্থে ভেসে ওঠা জেলেদের নৌকার দুপাশে— সবুজ রহস্যময় আত্মা, আমি পরীক্ষামূলকভাবে তোমাকে বিদায় দিতে চাই’। অথবা মাপা দলবৃত্তে, চোরাগোপ্তা— ‘পাতা-কুড়ানো খেলা তোমার, প্রবঞ্চনা— পাখির ঘর খেলাছলে নষ্ট করা— হাতে-সেলাই-ঝারলন্ঠন—সানবাঁধানো বনের তলা—বিয়ের দিনে কাটা মৃগেল— খেলা তোমার নষ্ট হোক…’

উৎপল চিরাচরিত পথে ঐতিহ্য ধরে হাঁটেন না। যত আঘাটা আর জটলায় তাঁর উৎসাহ। জীবনানন্দের সঙ্গে তার আরাপচারিতা গূঢ়ভাবে চলে। তবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা বিনয় মজুমদারের ধরনে নয়।

ফলে, উৎপল এর ‘বাচাল সমুদ্র’ এক প্রতিরোধ আন্দোলনও বটে। নৈঃশব্দ তাঁর পথ নয়, তাঁর আয়ুধ হল ‘বিকল্প’ বচন। যা কিছু প্রচলনে করতালি মুখর, হয়তো পুরস্কার বা শিরোপা আকর্ষক— তিনি তার থেকে সরে থাকেন। তাঁর বড় পাজামা আর সাধারণ ভাবভঙ্গি কফি হাউজের আড্ডা, পরিভ্রমণ আর নির্লিপ্তি এক ব্যতিক্রমী টিপছাপ। তিনি আমাদের ঘাড় ধরে দেখান, যে-সব মুখে আর চিন্তায় আলো পড়ে না। যেসব লোকালয় এক কোণে নিদ্রাহীন। যতিচিহ্ন, ছেদচিহ্ন ভেঙেচুড়ে সে প্রবাহ নিপাট স্নো-পাউডার মাখা ফুলেল কবিতার দেহকে লজ্জা দিতে থাকে বিবরণ বা কাহিনির উল্টোদিকে তার গন্তব্য।

‘কমলবাবু বলতেন, ‘মাছরাঙা পাখির রং অর্ধেকটা বনের, আর অর্ধেকটা মনের’। বাক্যটা বোধহয় উৎপলকুমারের সমুদ্র প্রসঙ্গেও জুৎসই ভাবে চালিয়ে দেওয়া যাবে।