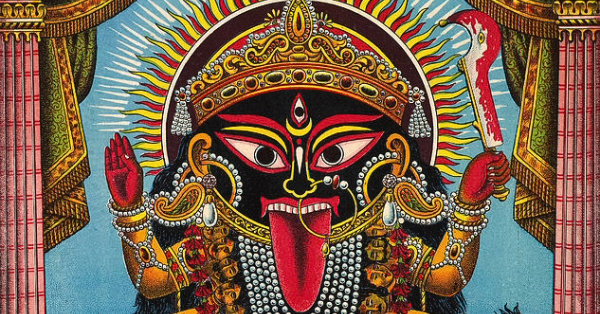

কালী অপার রহস্যময়ী।

কে কালী? কীভাবে কালী? কেন কালী? অসংখ্য প্রশ্ন। কোনও একবগ্গা উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর রঙ, চেহারা, অঙ্গভঙ্গি, মুদ্রা, অলংকার, অস্ত্র— সবই এক-একটা তত্ত্ব হাজির করেছে। তাঁর উৎস কোথায়?

কত সূত্র আছে তার।

সে এক লম্বা তালিকা। ঐতিহাসিক সূত্র, পৌরাণিক সূত্র, বৈদিক-ঔপনিষদিক সূত্র, সংস্কৃত সাহিত্যের সূত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদের সূত্র, বজ্রযানী সূত্র, তন্ত্রের সূত্র, তারপর আছে গোঁজামিলের সূত্র— সব যেন জিভ কামড়ে কালী নিজেই থামিয়ে দিয়েছেন। যুগে যুগে, কালে কালে মানুষ এই কালী-রূপের রহস্য খুঁজেই চলেছে। সবই তাঁর গায়ের রঙের মতো ঘন কালো অন্ধকারে আবৃত। এই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এখানে, এই লেখায় কালীর গলার মুণ্ডমালা নিয়ে সামান্য কিছু কথা বলতে সচেষ্ট হয়েছি। ওদিকে কমলাকান্ত কিন্তু অনবরত গেয়েই চলেছেন— ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?

আরও পড়ুন : কালীর রহস্য অন্যভাবে ধরা দিয়েছিল বিবেকানন্দর কাছে! লিখছেন জয়ন্ত ভট্টাচাৰ্য…

কালীর উৎস

কালী যে কীভাবে হাজির হলেন এই মানুষের সমাজে, তা নিয়ে প্রশ্নোত্তরের আসর আজও অব্যাহত আছে। চারদিকের সব আসরে খুবই জ্ঞানীজনরা স্ব-স্ব বক্তব্য নিয়ে প্রচণ্ড সরব। তেমন নানান আসরের খবর নিয়ে দেখলাম, প্রথমত, কালীর ইতিহাস এবং কালীমূর্তির ইতিহাস এক ব্যাপার নয়। এই দুইয়ের মধ্যে যে ভাগটা আছে, তাকে মাথায় রেখেই কালীর গলার মুণ্ডমালার খোঁজ করতে হবে। শুরুতে তাই এই বিষয়ে খোঁজ পাওয়া কিছু খবরের একটা মালা গেঁথে খুবই কম জায়গায় হাজির করা যাক তা।

আমাদের দেশে তো সবই বেদ-এ আছে। তাই অনেক গবেষক বলেছেন, ঋষি কুশিক কালী সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন। ঋকবেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সুক্তের ১ থেকে ৮ পর্যন্ত ঋকে তিনি যে ‘রাত্রিদেবী’-র বন্দনা করেছেন, তাঁকে অনেকে বলেছেন, ‘রাত্রিদেবীই কালী’। কিন্তু শশিভূষণ দাশগুপ্তর মত, ‘সব দেবীর ইতিহাসই আমাদের বেদের মধ্যে আবিষ্কার করিবার প্রবণতা।’

মুণ্ডকোপনিষদ্-এর প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪ নম্বর শ্লোকে প্রথম কালী নাম দেখা যায়, যা কিনা কোনও বৈদিক সাহিত্যে প্রথম। সেখানে যা বলা হয়েছে, তা এইরকম—

কালী করালী চ মনোলোভা চ

সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।

স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।।

অর্থাৎ, আগুনের এই সাতটি লেলায়মানা জিহ্বা’র একজন হলেন কালী। খেয়াল রাখা দরকার, এই শ্লোকে কালী কেবল আহুতি গ্রহণকারী আগুনের একটা জিহ্বা মাত্র। যদিও আগুনের এই সাত শিখা সম্পর্কে বলা হয়েছে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি আর মন। মহাভারতের আদিপর্বে (১৩২/৭) যজ্ঞের আগুনে সাত জিভের দেখা মেলে। প্রসঙ্গত, অগ্নিমুখেই দেবতারা খাদ্য গ্রহণ করেন বলে অনুমান। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে, ‘তাহা অনুমান করিবার প্রচুর কারণ আছে।’ কারণ হল এই যে, দেবতাদের সূক্ষ্ম শরীর। তাঁরা স্থূল খাবার খেতে পারেন না। কোনও দ্রব্য আগুনে ফেললে তা ধোঁয়া হয়ে যায়। এবং ওপরে উঠে যায়। দেবতাদের সূক্ষ্ম শরীরের জন্য ধোঁয়া-ই ঠিক। এবং দেবতাদের অবস্থান ওপরে, তাই আগুনের শিখা ওপরে উঠে দেবতাদের খাবার পৌঁছে দেয়। তার মানে, আগুনের সাত শিখা বা জিভ কেবল হন্তারক-ই নয়।

প্রচলিত মহাভারতের একাধিক জায়গায়-ই কালীর উল্লেখ আছে। এবং এই উল্লেখের সঙ্গে পৌরাণিক ‘কালী দেবী’-র মিলও পাওয়া যায়। তবে, অনেক গবেষক মনে করেন, এই উল্লেখ ‘পরবর্তী কালের যোজনা।’

‘নারদপঞ্চরাত্র’-য় বলা হয়েছে, দক্ষগৃহে সতী দক্ষের প্রতি কূপিতা হয়ে দেহত্যাগ করলেও মেনকার প্রতি অনুগ্রহ করে, তাঁর গর্ভে জন্ম নেন। তখন সতীর নাম হয় কালী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে— শুম্ভ-নিশুম্ভের দ্বারা উৎপীড়িত দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবীর স্তব করেছিলেন। তখন পার্বতী তাঁদের সম্মুখে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কার স্তব করছেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁর (পার্বতীর) শরীরকোষ থেকে শিবা অম্বিকা আবির্ভূতা হয়ে বললেন, দেবতারা আমার স্তব করছেন। পার্বতীর শরীরকোষ থেকে উৎপন্না বলে অম্বিকাকে বলা হয় কৌশিকী। কৌশিকী দেবী নির্গতা হয়ে গেলে পার্বতী কৃষ্ণা হয়ে গেলেন এবং হিমালয়ে অধিষ্ঠিতা হয়ে কালিকা নামে খ্যাত হলেন। কালো বলে তাঁকে কালী বলা হল।

এইরকম নানান কাহিনি আছে, কাহিনির বিরোধী মত-ও আছে। অসংখ্য কাহিনি। তার থেকেই জনপ্রিয় কিছু উল্লেখ করলাম। তবে, এই কাহিনি’র কোথাও কালীর সম্পূর্ণ চেহারা কেমন তা জানতে পারা যায় না।

পরবর্তীতে আমরা পাই— ‘বিচিত্রনরকঙ্কাল-ধারিণী, নরমালা-বিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, শুষ্কমাংসা, অতিভৈরবা, অতিবিস্তারবদনা, লোলজিহ্বা হেতু ভীষণা, কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা, তাঁহার নাদে দিম্মুখ আপূরিত।’

এই যে মুণ্ডমালার কথা পাওয়া গেল, অনেকের মতে পালযুগের মূর্তিতে প্রথম কালী মুণ্ডমালা-বিভূষণা। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ, শুরু থেকেই তিনি মুণ্ডমালা কোথায় পেলেন? কমলাকান্তের এই সংশয় কিছুতেই গেল না। আর রামপ্রসাদ বললেন—

কে জানে কালী কেমন

ষড়দর্শনে না পায় দর্শন

বাংলায় সাধকের সঙ্গে কালীর ভালবাসার সম্পর্ক। ভয়ের নয়। তাই এত অসংখ্য গানের আবির্ভাব হয়েছে এখানে। মুণ্ডমালা কোথায় পেলি— একথা কালীর কাছেই জানতে চান সাধক। কারও বিশ্বাস, ষড়দর্শনে-ও কালীর রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁরই গলায় মুণ্ডমালা আছে। কেন? কী তার ব্যাখ্যা? দেখা যাক।

মুণ্ডমালা

কালীর সবকিছুই ভাবার মতো। সবকিছুরই নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে। যেমন রূপ। তেমনই রহস্য। শুরুতেই যে প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়, কালী কি শিবারূঢ়া না শবারূঢ়া? বিতর্কের বিষয়। অনেক অনেক যুক্তি। প্রতিযুক্তি। রামপ্রসাদ এখানেও সোচ্চার—

শিব নয় মায়ের পদতলে

ওটা মিথ্যা লোকে বলে।

এর পরের প্রশ্ন, কালী কালো কেন? তারপর, কালী দিগম্বরী কেন? মুক্তকেশী কেন? তাঁর ললাটে অর্ধচন্দ্র কেন? ত্রিনয়না কেন? কালী করালবদনা কেন? ঘোরদ্রংষ্টাদি কেন? তাঁর চার হাত কেন? পীনোন্নতপয়োধরা কেন? শবহস্তকৃতকাঞ্চী কেন? সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে। তেমনই এক প্রশ্ন, কালী মুণ্ডমালিনী কেন?

কেন? দেখা যাক।

কালীর গলায় মুণ্ডমালা। এই মুণ্ডমালার সংখ্যা ৫০, মতান্তরে ৫১। প্রতিটা মুণ্ড একটা করে মাতৃকাবর্ণের প্রতীক। নিরুত্তরতন্ত্রোক্ত ধ্যানে পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালী অর্থাৎ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপ মুণ্ডমালার কথা বলা হয়েছে। কেন? কারণ, দেবী হলেন ‘শব্দব্রহ্মময়ী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী’। মাতৃকাবর্ণগুলি হল নামরূপাত্মক, অর্থাৎ, শব্দার্থময় জগতের প্রতিনিধি এরা। বলা হয়, মহাপ্রলয়ের সময় কালী জগৎকে নিজের মধ্যে প্রতিসংহার করেন। এবং পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী দেবীর থেকে শব্দার্থময় জগতের উদ্ভব হয়ে আবার তা তাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। তাঁর গলার মুণ্ডমালায় এই তত্ত্বটিরই সংকেত রয়েছে। এই হল এক মত।

আবার কালী সর্বদেবময়ী। তিনিই সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী। প্রত্যেকটি মাতৃকাবর্ণই আসলে একটা করে বীজমন্ত্র। অর্থাৎ, কোনও দেবতার সূক্ষ্মরূপ। মুণ্ডমালা যে মাতৃকাবর্ণের প্রতীক, তাতেই, সব দেবতা কালীর থেকেই উদ্ভূত, এই তত্ত্ব খাটে। মুণ্ডমালা এই তত্ত্বটিই প্রকাশ করছে।

মুণ্ডমালার অন্য ব্যাখ্যাও আছে। দানবদলনী দেবী। তিনি যেসব দানব সংহার করেন, তাদের মুণ্ড মালা করে গলায় পরেন। সর্বস্বরূপা তিনি এবং, দানবরাও দেবীরই রূপবিশেষ। যারা দেবীর হাতে নিহত হল তারা, অতএব স্বরূপ প্রাপ্ত হল। কালীর গলায় তাদের মুণ্ডমালা এই তত্ত্বেরই সূচক। মুণ্ডমালা কোথায় পেলেন কালী, এইরকমই নানান ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কমলাকান্তের সংশয়, রামপ্রসাদের বিশ্বাস, সব মিলে মিশে আছে এখানে। কত সূত্র, তত্ত্ব, প্রমাণ, তর্ক, বিতর্ক, সংশয়, বিশ্বাস— সব কালীর রহস্যে হারিয়ে গেছে। কালী কেবল জিভটা কামড়ে, নানান কথা বিতর্ক সিদ্ধান্ত বাচালতা প্রগলভতা জ্ঞানের ঢক্কানিনাদ— যা সব আরও আছে, আরও ভ্রম যা যা আছে আমাদের, সবকিছুকেই স্তব্ধ করে রেখেছেন।

রামপ্রসাদ এক পদে বলেছেন—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না

কালী কেমন চেয়ে দেখলে না