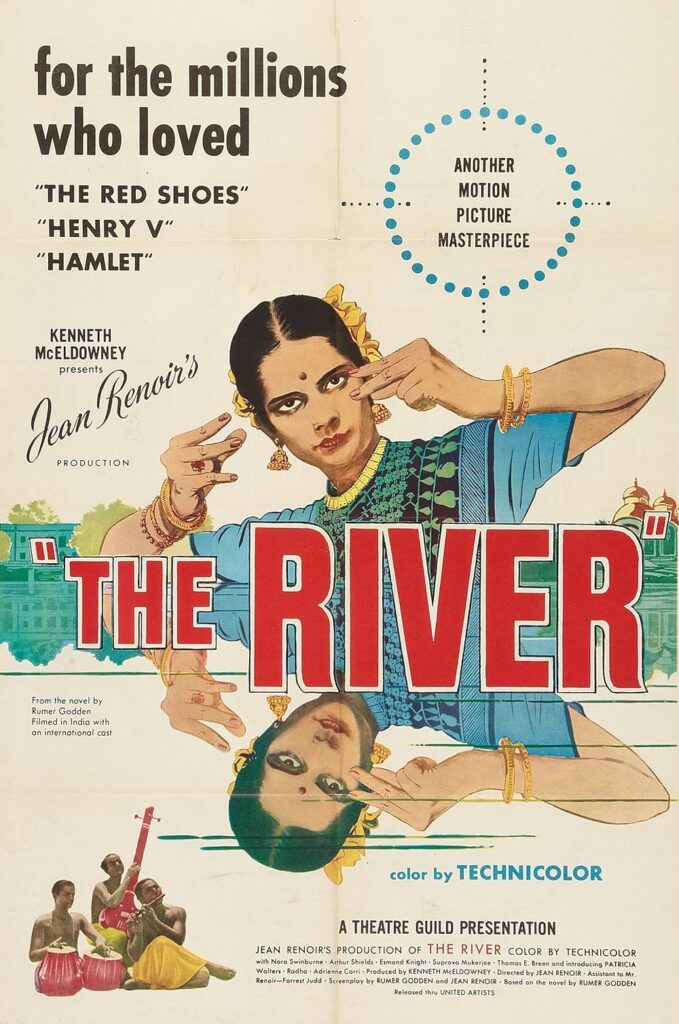

১৯৪৬ সাল। লন্ডনের মাইকেল জোসেফ লিমিটেড প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় রুমার গডেনের উপন্যাস ‘দ্য রিভার’। ব্রিটিশ ভারত তথা অবিভক্ত বঙ্গের পটভূমিতে রচিত সে-উপন্যাস ছিল এক অর্থে গডেনের শৈশব-কাহিনিই। ‘দ্য নিউ ইয়র্কার’ পত্রিকায় উপন্যাসটির আলোচনা পড়েন প্রখ্যাত ফরাসি চিত্রপরিচালক জঁ রেনোয়াঁ এবং সেটির ওপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। প্রযোজক হিসেবে পাশে পান কেনিথ ম্যাকেলডাউনি-কে। লেখক রুমার গডেনের থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার পর, একসঙ্গে চিত্রনাট্য নির্মাণ করেন রেনোয়াঁ ও গডেন। বিদেশি-ভারতীয় ক্রু ও কাস্টের সংযোগে শ্যুটিং শুরু হয় ১৯৪৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর, চলে পরের বছরের এপ্রিল পর্যন্ত। পরবর্তীতে, ১৯৫১ সালে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ ‘দ্য রিভার’ চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার হয় এবং সেটি প্রথম পুরস্কার ‘গোল্ডেন লায়ন’-এ সম্মানিত হয়।

ওয়াকিবহাল মানুষমাত্রেই জানেন, চলচ্চিত্রটির সম্পূর্ণ শ্যুটিং হয়েছিল এই বাংলাতেই, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে। রেনোয়াঁর প্রথম টেকনিকালার অর্থাৎ রঙিন ছবি ছিল সেটি, যা ভারতে নির্মিত প্রথম টেকনিকালার চলচ্চিত্রও বটে। চলচ্চিত্রটির প্লট, নির্মাণপদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার উদ্দেশ্য এ-নিবন্ধের নয়। সে-বিষয়ে ইতিমধ্যেই বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণা লিপিবদ্ধ হয়েছে, লিখেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও (জঁ রেনোয়াঁ, রুমার গডেন, ইগুইন লরি প্রমুখ)। বস্তুত, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘দ্য রিভার’-এর এমনই বিশিষ্ট অবস্থান যে, বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তা নিয়ে আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বর্তমান নিবন্ধটি চরিত্রগতভাবে পূর্ববর্তী আলোচনাগুলি থেকে ভিন্ন ও মৌলিক। নির্বাচিত কয়েকটি দৃশ্য তথা শ্যুটিং-এর স্থান ও বর্তমানের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনাই মূল লক্ষ্য। ১৯৪৯-৫০ সালে চলচ্চিত্রে ধারণ করা বাংলার কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও বর্তমান সময়ে সেগুলির চিহ্নিতকরণ— চলচ্চিত্র-নির্মাণের প্রেক্ষিতে তো বটেই, আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদানের পট-পরিবর্তন বিশ্লেষণেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এমনই পাঁচটি স্থান তথা স্থাপত্য আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে। এগুলির মধ্যে একটি ইতিপূর্বে চর্চিত হলেও, অবশিষ্ট চারটির সঙ্গে ‘দ্য রিভার’-এর সম্পর্ক আজও প্রায়-অনালোচিত। পঁচাত্তর বছরের ব্যবধানে, সেই দূরত্ব ঘোচানোরই প্রয়াস এ-লেখা।

রুমার গডেনের শৈশব অতিবাহিত হয় অবিভক্ত বঙ্গের নারায়ণগঞ্জে, মূল উপন্যাসের পটভূমিও ছিল সে-অঞ্চলই। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতিতে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্রের শ্যুটিং করা সমস্যাজনক হওয়ায়, রেনোয়াঁ ও তাঁর সঙ্গীরা কলকাতার উপকণ্ঠে শ্যুটিং করাই মনস্থির করেন। কাহিনির কেন্দ্রীয় পরিবারের ঠিকানা হিসেবে একাধিক গঙ্গা-তীরবর্তী বাংলো দেখার পর, নির্বাচিত হয় বারাকপুরের ‘গোয়ালিয়র হাউস’ নামক বাড়িটি। বারাকপুর কলকাতা থেকে দূরে না-হওয়ায়, যাতায়াতও কষ্টকর নয়। কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ছিল রেনোয়াঁর অফিস ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বসবাসস্থল। প্রতিদিন সকালে সেখান থেকেই বাসে করে (ব্যক্তিভেদে গাড়িতে) বারাকপুরে আসতেন সকলে, শ্যুটিং-শেষে সন্ধ্যায় ফিরে যেতেন কলকাতায়। সিনেমার বৃহদংশের শ্যুটিং বারাকপুর ও নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে হলেও, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য জনপদ (সুখচর, পানিহাটি, আগরপাড়া, কলকাতা ইত্যাদি) এবং স্টুডিয়োতেও বিভিন্ন দৃশ্য ধারণ করা হয়েছিল। শহর কলকাতার ভৌগোলিক সীমার বাইরে, অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগনার জনপদ ও তার প্রাসঙ্গিক স্থাপত্যগুলিই মূলত আলোচিত হবে পরবর্তীতে।

২

৭ রিভার সাইড রোড, বারাকপুর। রাস্তার নামেই স্পষ্ট, গঙ্গাতীরের এক ঠিকানা। ‘গোয়ালিয়র হাউস’-এর অবস্থান (22.763207, 88.349053) এখানেই। কলকাতা যখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের রাজাদের অন্যতম বাসস্থান ছিল এই বাড়িটি। রাজধানী যখন দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়, বন্ধ হয়ে যায় রাজাদের যাতায়াতও। তবে মালিকানা ছিল তাঁদেরই। গঙ্গাতীরে মনোরম ও বিশাল কাঠামো, উনিশ শতকীয় স্থাপত্যশৈলী। কলকাতায় প্রথমবার রেইকি করতে এসে, প্রাথমিকভাবে রেনোয়াঁ ও পরে প্রোডাকশন ডিজাইনার ইগুইন লরি বাড়িটিকে নির্বাচিত করেন। চলচ্চিত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির ঠিকানা হিসেবে দেখানো হয় এই বাড়িটিই। ১৯৪৯ সালে গোয়ালিয়রের তৎকালীন মহারাজা জিভাজিরাও সিন্ধিয়ার থেকে বাড়িটি ভাড়া নেন প্রযোজক। সিনেমার প্রয়োজনে সামনের বাগান, পাঁচিলের সংস্কার সাধিত হয়, তৈরি হয় গঙ্গামুখী গেটও। বস্তুত, গোয়ালিয়র হাউসের যে-অংশটি পশ্চিমমুখী অর্থাৎ গঙ্গার দিকে, সেই অংশটিই মূলত চলচ্চিত্রে ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া সামনের বাগানের বিভিন্ন দৃশ্যের পশ্চাদপটে সে-বাড়ির আভাস দেখা গেলেও, তা স্থাপত্য-চিহ্নিতকরণের উপযোগী নয়।

গোয়ালিয়র হাউস-প্রাঙ্গণেই বারাকপুরের অধিকাংশ আউটডোর শ্যুটিং হয়েছিল। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তা। সে-বাড়ির ভেতরে শ্যুটিং করা সমস্যাজনক হওয়ায়, অন্দরমহলের কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল স্টুডিয়োয় এবং ভেতরের যাবতীয় দৃশ্যাবলী সেই কৃত্রিম পরিসরেই ধারণ করা হয়। স্টুডিয়োটির নাম ‘ইস্টার্ন টকিজ’, অবস্থান ছিল কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে। শুধু এই দৃশ্যগুলিই নয়, ‘দ্য রিভার’-এর যাবতীয় স্টুডিয়ো শ্যুটিং হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের এই স্টুডিয়ো-তেই। ইগুইন লরি-র লেখা থেকে জানা যায়, গোয়ালিয়র হাউসের গঙ্গামুখী দীর্ঘ বারান্দাটির উত্তরপ্রান্তে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে কৃত্রিম সিঁড়ি ও সিঁড়ির নীচে ছোট্ট একটি ঘর (চলচ্চিত্রের চরিত্র হ্যারিয়েট-এর জন্য) নির্মিত হয়েছিল। ছুতোরদের ডেকে এনে সেই সেট তৈরি করিয়েছিলেন নির্মাতারা।

বর্তমানে গোয়ালিয়র হাউস পরিচিত ‘রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ও বিবেকানন্দ মঠ’ নামে। ১৯৭৬ সালে, গোয়ালিয়র হাউস ও সংলগ্ন জমি কিনে নিয়ে, স্বামী নিত্যানন্দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই মিশন। বর্তমানে সেই প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে মিশনের অধীনস্থ নতুন-নতুন অনেক কাঠামো, রয়েছে ছেলেদের বিদ্যালয় ও আবাসস্থলও। বস্তুত, মূল গোয়ালিয়র হাউস বাড়িটি বর্তমানে মিশনের আবাসিক ছাত্রদের বসবাসের ঠিকানা। বহিরঙ্গের কাঠামোটি ছাড়া, ‘দ্য রিভার’-এর দৃশ্যের সঙ্গে মেলানোর উপায় নেই। সেই অংশেও নির্মিত হয়েছে দ্বিতীয় তল, যা ১৯৪৯-৫০ সালে ছিল না। সম্মুখভাগের স্তম্ভগুলি বাইরের দিকে অবিকৃত থাকলেও, ভেতরের দিকে নির্মিত হয়েছে কংক্রিটের পিলার। বারান্দার রেলিংগুলি প্রায়-বিলুপ্ত, দুটি অংশে প্রাচীন অস্তিত্ব বর্তমান। চেহারা বদলেছে ওপরের খড়খড়িও। সামনের বাগানটিও অস্তিত্বহীন, কংক্রিটে আবৃত। মিশনের কর্মচারী ও ছাত্রদের কলরোলে মুখরিত সমগ্র প্রাঙ্গণ। ভেতরের বারান্দাটি (যেখানে কৃত্রিম সিঁড়ি নির্মিত হয়েছিল) অবশ্য প্রায়-অবিকৃত আছে আজও।

১৯৭৬ সালে মিশনের অধীনে আসার পর, গোয়ালিয়র হাউস ও প্রাঙ্গণের চেহারা প্রভূত পরিবর্তিত হয়েছে। স্থানীয়দের অধিকাংশও প্রাচীন নাম ও চলচ্চিত্রের শ্যুটিং সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। পঁচাত্তর বছর আগে যে-ঠিকানা ঘিরে গড়ে উঠেছিল মাস চারেকের আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড, সম্পূর্ণ চরিত্র বদলে আজ তা শিক্ষায়তন ও আবাসস্থল। ইতিহাসের এ এক বিচিত্র গতিই বটে!

৩

কলকাতার উত্তরে, বারাকপুর পর্যন্ত গঙ্গা পূর্বপাড়ের জনপদগুলিতে, প্রাগাধুনিক টেরাকোটার মন্দির বিরল। এই অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে ভিন্ন আলোচনা হতে পারে। তবে ঠিক সে-কারণেই পানিহাটির উত্তরে ও খড়দহের দক্ষিণে সুখচর নামক জনপদের কুলীনপাড়ায় তিনটি টেরাকোটার শিবমন্দির (22.713903, 88.365693) গুরুত্বপূর্ণ। মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রায়, পতনোন্মুখ, তবে ইতিহাসের উত্তরাধিকারবাহী। আর এই মন্দিরত্রয়ের সামনেই ‘দ্য রিভার’-এর ছোট্ট একটি কল্পদৃশ্যের শ্যুটিং করেছিলেন জঁ রেনোয়াঁ।

প্রসঙ্গত, রেনোয়াঁ পরিচালিত চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গে মন্দির তিনটি আলোচিত হয়েছে ইতিপূর্বেও। স্থানীয় ইতিহাস-গবেষক তাপস মুখোপাধ্যায়ের মতে, মন্দির তিনটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামকৃষ্ণ শেঠ, সুখচরের শেঠ পরিবারের সন্তান। তাপসবাবুর এ-ও দাবি যে, সম্মুখস্থ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাফলকে প্রতিষ্ঠাসন লিখিত— ‘১১৩৮ সন’ অর্থাৎ ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দ। সে-ফলক নজরে এসেছে আমাদেরও। তবে গাছের ঝুরি ও পাতার ফাঁক দিয়ে, কৌণিক দৃষ্টিতল থেকে অন্তত দশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ফলকটির পাঠোদ্ধার করা দুষ্কর। প্রথম শব্দটি, ‘রামকৃষ্ণ’,পাঠযোগ্য। ফলে প্রতিষ্ঠাতা যে রামকৃষ্ণ শেঠই, সে-সম্পর্কে একপ্রকার নিশ্চিতই হওয়া যায়।

মন্দির তিনটি পরিত্যক্ত দীর্ঘদিন। ভেতরে কোনও বিগ্রহও নেই। চলচ্চিত্রের সুবাদে বোঝা যায়, ১৯৪৯-৫০ সালেই জরাজীর্ণ হয়ে এসেছিল মন্দিরটি। সামনে ও আশেপাশে জঙ্গল, চূড়ায় অশ্বত্থগাছ বেড়ে উঠে আবৃত করেছে তিনটি মন্দিরকেই। বর্তমানে সে-গাছ আড়ে-বহরে বেড়েছে আরও, ঝুরি দিয়ে আঁকড়ে রয়েছে মন্দিরগুলিকে। অপরপক্ষে, গাছের বাঁধুনির জন্যেই সম্ভবত মন্দিরকাঠামোগুলি ভূপতিত হয়নি আজও।

আটচালা শৈলীতে নির্মিত অষ্টাদশ শতকের এই শিবমন্দিরগুলি বারাকপুর মহকুমার গঙ্গা-তীরবর্তী টেরাকোটা মন্দির হিসেবে উল্লেখের দাবি রাখে। বেশিরভাগ অলংকরণ খসে যাওয়ার পরও, মন্দিরগাত্রে এখনও নজরে আসে টেরাকোটার বিভিন্ন চক্র, ফুল-পাতার নকশা, কলস, প্রাণীর অবয়ব, পঙ্খের কাজ। অক্ষত অবস্থায় মন্দিরগুলি যে দৃষ্টিনন্দন ছিল, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে না। প্রথম দুটি মন্দিরে সেসব দৃশ্যমান হলেও, তৃতীয়টি গাছের পাতায় সম্পূর্ণরূপে আবৃত। অবশিষ্ট অলংকরণগুলি কতদিন টিকে থাকবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এই নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট বেশ-কয়েকটি ছবি সন্নিবেশিত করে রাখা গেল।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন বিশ্বাস (৭১) আমাদের জানান, মন্দির তিনটি পরিত্যক্ত বহুদিন ধরেই। চলচ্চিত্রায়ণের সময়েও ভেতরে বিগ্রহ ছিল না কোনও। স্বপনবাবু এ-ও জানান, বাম ও মধ্যের মন্দিরতিনটি অব্যবহার্য হয়ে গেলেও, ডানদিকের অর্থাৎ প্রথম মন্দিরটির ভেতরে বিগত শতকে নব্বইয়ের দশকে স্থানীয় এক বৃদ্ধা ভিখারি বাস করতেন। একদিন সকালে সেখানেই তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর থেকে অব্যবহার্য হয়ে রয়েছে সেটিও। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, প্রশাসন বা উপযুক্ত সংস্থা মন্দির তিনটির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিক— স্থানীয়দের এ-ইচ্ছা দীর্ঘদিনের; তবে শর্ত একটাই— অশ্বত্থগাছটিকে কাটা চলবে না। গাছের শিকড় ও ঝুরির কারণে মন্দিরে ফাটল ধরা-সংক্রান্ত তর্ক শুনতে তাঁরা নারাজ। এমনকি, স্থানীয়দের উদ্যোগে প্রথম মন্দিরটির প্রবেশদ্বার ও গর্ভগৃহ পরিষ্কার করে আবার পূজার্চনার পরিকল্পনা চলছে— জানা গেল এও।

‘দ্য রিভার’-এ দেখা যায়, মন্দিরগুলির সম্মুখভাগ জঙ্গলাকীর্ণ। বর্তমানে সেখানে গড়ে উঠেছে বসতভিটে। তুলনার জন্য সে-ছবিও রাখা হল। বস্তুত, ১৯৫০ সালে যে-অঞ্চল ছিল জনবিরল, আজ তা বসতিতে ঠাসা। ভরা জনপদের মধ্যেই এককোণে লোকচক্ষুর আড়ালে বৃক্ষাচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে মন্দির তিনটি। রাজ্য হেরিটেজ কমিশন বা এএসআই কর্তৃক মন্দিরগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ শীঘ্রই নেওয়া উচিত। চলচ্চিত্রের অংশ হওয়ার জন্য নয়, এতদঞ্চলের ইতিহাস-সংস্কৃতি ও মন্দির-স্থাপত্যের চরিত্র বোঝার জন্যেই এই উদ্যোগ জরুরি। নয়তো প্রাগাধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ এক নিদর্শন হারিয়ে যাবে কালের গর্ভে, আফশোস ছাড়া অবশিষ্ট থাকবে না কিছুই।

৪

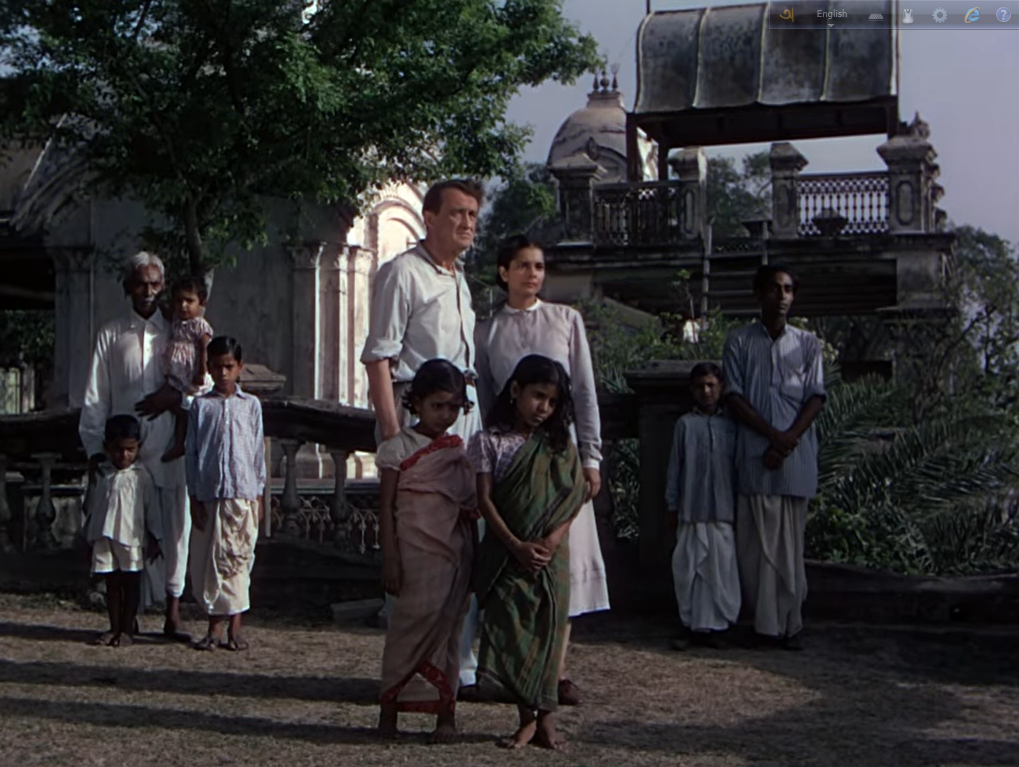

১৩২৯ বঙ্গাব্দে (১৯২২ খ্রি.), জোড়াসাঁকোর দাঁ পরিবারের নন্দলাল দাঁ পানিহাটিতে প্রতিষ্ঠা করেন অষ্টধাতুর জগদ্ধাত্রী মন্দির, সেইসঙ্গে গঙ্গার তীরে দুটি চারচালা শিবমন্দির। তার পাশেই একটি দৃশ্যের শ্যুটিং করেন রেনোয়াঁ। সঙ্গের ছবিতে চরিত্রগুলি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার পশ্চাদপটে দেখা যাচ্ছে দুটি শিবমন্দির ও মধ্যবর্তী ঘাটের চাঁদনি। চাঁদনিটিতার গঠনের জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। চাঁদনির যে-ছাদ, সিঁড়ি বেয়ে সেখানে ওঠার ব্যবস্থা ছিল, তারও ওপরে ছিল লোহা বা কাঠ-নির্মিত একটি আচ্ছাদন। বস্তুত, চাঁদনির ছাদ যাতে একটি বারান্দার মতো ব্যবহার করা যায় ও সেখান থেকে গঙ্গার দৃশ্য উপভোগ করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নির্মিত হয়েছিল। লোকমুখে ঘাটটি পরিচিত ছিল ‘জগদ্ধাত্রী ঘাট’ নামে।

সাহিত্যিক ও পানিহাটির আঞ্চলিক ইতিহাস-গবেষক সাধন চট্টোপাধ্যায় জানান, সত্তরের দশক থেকেই সমগ্র মন্দির-চত্বরটি পরিত্যক্ত হয়ে আসে ও সেখানে অসামাজিক কাজকর্মের বাড়বাড়ন্ত দেখা দেয়। ২০১৩ সালে, দাঁ-দের থেকে জগদ্ধাত্রী মন্দিরের জমি কিনে নেন ইসকন কর্তৃপক্ষ। সেখানে স্থাপিত হয় গৌরনিতাই মন্দির।

ইসকন-কর্তৃক অধিগ্রহণে পরও কয়েক বছর টিকে ছিল পশ্চিমমুখী প্রাচীন জগদ্ধাত্রী মন্দির, সামনের দীর্ঘ নাটমন্দির ও চাঁদনিটি। ২০২০-পরবর্তী সময়ে সেসব ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন চেহারা দেওয়া হয়। শিবমন্দির দু’টি ছাড়া, বিলুপ্ত হয় আর-সব স্থাপত্যই। পৃথক একটি ঘরে জগদ্ধাত্রী বিগ্রহ রাখার ব্যবস্থা করা হয় (বর্তমান বিগ্রহটি আদি নয়)।

বস্তুত, ‘দ্য রিভার’ চলচ্চিত্রে যে-চাঁদনি দেখা গিয়েছিল, সেই কাঠামোটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়েছে ইসকনের তরফে। ফলে প্রাচীন দৃশ্যের সঙ্গে বর্তমানের তুলনার কোনও উপায়ই অবশিষ্ট নেই। তবে তার চেয়েও বড় আফশোস, একটি অনন্যসাধারণ স্থাপত্য হারিয়ে যাওয়ার।

৫

লোকমুখে পরিচিতি ‘দণ্ডমহোৎসবতলা ঘাট’ (22.696323, 88.366084) নামেই, তবে এর আসল নাম ‘রামচাঁদ ঘাট’। আনুমানিক ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে হাওড়ার পোস্তার জমিদার রামচন্দ্র ওরফে রামচাঁদ নির্মাণ করেন এটি। ঘাট-সংলগ্ন চাঁদনি ও ঘাটের বামপাশে গঙ্গাবাসী ঘরও নির্মাণ করেন তিনি। কালক্রমে পানিহাটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাট হিসেবে পরিচিত হয় দণ্ডমহোৎসবতলার পার্শ্ববর্তী এই ঘাট। অদূরেই চৈতন্য ঘাটের অবস্থিতি। প্রবাদ, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে পানিহাটিতে এসে চৈতন্য (ও পরবর্তীতে নিত্যানন্দ) এই ঘাটেই অবতরণ করেন। ফলে, সে-কালের পরিচয় বহনকারী একমাত্র ঘাট এটিই। ১৯০৫ সালে প্রাচীন চৈতন্য ঘাটটি ভেঙে যায় (বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে)। এদিকে, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে রামচাঁদ ঘাটের চাঁদনিও। স্থানীয়দের উদ্যোগে চাঁদনির অবশিষ্টাংশও ভেঙে ফেলা হয়। অবশ্য থামগুলি তারপরেও বর্তমান ছিল বহুদিন।

‘দ্য রিভার’ চলচ্চিত্রে রামচাঁদ ঘাট ও পার্শ্ববর্তী কাঠামোগুলি ফুটে উঠেছে বারবার। বস্তুত, এই অঞ্চলে একাধিক দৃশ্যের শ্যুটিং করেছিলেন রেনোয়াঁ। এমনকী রামচাঁদ ঘাটটি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন স্তরে ব্যঞ্জনাবাহীও হয়ে ওঠে।

‘দ্য রিভার’ চলচ্চিত্রের দৃশ্য ‘দ্য রিভার’ চলচ্চিত্রের দৃশ্য

সঙ্গের দৃশ্যদুটি যথাক্রমে চৈতন্য ঘাট ও রামচাঁদ ঘাট থেকে ধারণ করা হয়েছে। প্রথম ছবিটিতে দেখা যায়, চৈতন্য ঘাটের ভগ্নপ্রায় কাঠামোয় বসে রয়েছেন জনৈক বৃদ্ধ, পিছনে রামচাঁদ ঘাটের সিঁড়ি। দ্বিতীয় দৃশ্যটি রামচাঁদ ঘাট থেকে ধারণ করা, দূরে ভগ্নপ্রায় চৈতন্য ঘাটে কয়েকজনকে বসে থাকতে দেখা যায়। সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী নৌকা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে যেখানে ওয়াটার ইনটেক পাম্পিং স্টেশন, আগে সেখানেই ছিল পানিহাটি ফেরিঘাট। সেই ঘাট থেকেই নৌকা ছেড়ে আসার দৃশ্য বন্দি হয়েছিল রেনোয়াঁর ক্যামেরায়। লক্ষণীয়, দুটি ছবিতেই রামচাঁদ ঘাট ও চৈতন্য ঘাটের মাঝখানে খালের মতো একটি জলধারা দৃশ্যমান। নদীতট থেকে ফুট ত্রিশেক ভেতরে প্রবেশ করত সেই ধারা, স্বাভাবিকভাবেই খেলত জোয়ার-ভাটাও। আজ সেই জলধারার অংশটি স্তব্ধ, স্তূপীকৃত বর্জ্যে পরিপূর্ণ।

রেনোয়াঁ যেভাবে রামচাঁদ ঘাটকে ধরেছিলেন, তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। স্থানীয় প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৩১) আমাদের জানিয়েছেন, ঘাট থেকে শ-দেড়েক মিটার দূরে অবস্থিত বর্তমান অগ্রদূত ক্লাবের মাঠে শ্যুটিং দলের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। সেখান থেকেই দলবল নিয়ে রামচাঁদ ঘাটে শ্যুটিং করেন রেনোয়াঁ। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রামচাঁদ ঘাটের চাঁদনি ১৮৯৭ সালের ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু থামের অবশিষ্টাংশ টিকে ছিল ১৯৫০-ও। চলচ্চিত্রের দুটি দৃশ্যে ধরা পড়েছে রামচাঁদ ঘাটের সেই চেহারাই। বর্তমানে থামের কোনও চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। গঙ্গার দিকে সিঁড়ি নেমে যাওয়ার আগে, চাঁদনির জায়গায় সমতল একটি চাতাল রয়েছে মাত্র।

চাঁদনির ঠিক পাশেই, ঘাটের বাঁদিকে ছিল গঙ্গাবাসী ঘর। ‘দ্য রিভার’-এ ধরা পড়েছে তৎকালীন ভগ্নপ্রায় কাঠামোটিও। তবে ঘরটির বহিরাংশ ক্যামেরাবন্দি হলেও, বাইরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভেতরের কাঠামো কৃত্রিমভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের স্টুডিয়োতে— জানা যায় ইগুইন লরি-র লেখা থেকে। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, গঙ্গাবাসী ঘরের মূল দরজাটি ছিল পশ্চিম অর্থাৎ নদীমুখী, সেখান থেকে ঢালু ও বাঁধানো একটি পাড় নেমে গিয়েছিল নদীর দিকে। আর তার পাশে রামচাঁদ ঘাটের সিঁড়ি দৃশ্যমান। ঘরটি কবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, তা অবশ্য অজানা। বর্তমানে সেখানে সুলভ শৌচালয়ের অবস্থান।

রামচাঁদ ঘাট ও তার আশেপাশের দৃশ্যাবলির পঁচাত্তর বছর আগেকার রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে। সেইসঙ্গে, বোঝা যায় বর্তমানের পরিবর্তনও। চৈতন্য ঘাট, রামচাঁদ ঘাট, চাঁদনির থামের ভগ্নাংশ ও গঙ্গাবাসী ঘর একত্রে সেকালের পানিহাটির খণ্ডাংশ হয়ে ধরা দেয় দর্শকের চোখে। ফলে, আঞ্চলিক ইতিহাসের আর্কাইভ (অংশত) হিসেবেও ‘দ্য রিভার’-কে গণ্য করা যায় সহজেই।

৬

১৯১১ সালে জানবাজারের রানি রাসমণির নাতবউ গিরিবালা দাসী, আগরপাড়ায় (পানিহাটি-আগরপাড়ার সীমান্তে) নির্মাণ করেন রাধাগোবিন্দের নবরত্ন মন্দির, সঙ্গে ছ’টি শিবমন্দির, নাটমন্দির ও দুটি নহবতখানা (22.689554, 88.366727)। কালক্রমে সমস্ত মন্দিরটি পরিচিত হয় ‘গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি’ নামে। বস্তুত, ঠাকুরবাড়ির জমিটি উনিশ শতকে ছিল আগরপাড়ার মিশনারিদের অধীনে। ১৮৮৬-র একটি মানচিত্রে বর্তমান ঠাকুরবাড়ির জমির উত্তরাংশে ‘হেয়ার স্কুল’ নামক একটি বিদ্যালয়ের উল্লেখও পাওয়া যায়। গিরিবালা ঠাকুরবাড়ির সামনে এখনও মিশনারি-পরিচালিত স্কুলের ভগ্নপ্রায় কাঠামো বর্তমান। যাই হোক, ঠাকুরবাড়ি-সংলগ্ন একটি বিস্তীর্ণ গঙ্গার ঘাটও নির্মাণ করেছিলেন গিরিবালা দাসী। ‘দ্য রিভার’ চলচ্চিত্রের সৌজন্যে, গঙ্গাবক্ষ থেকে ঘাট-সহ ঠাকুরবাড়ির দৃশ্য দু’বার ফুটে ওঠে পর্দায়।

সংশ্লিষ্ট ছবিটিতে নবরত্ন মন্দিরের চূড়া, ছটি শিবমন্দির, দু-পাশে দুটি নহবতখানা, মন্দির-সংলগ্ন চাঁদনি ও সেখান থেকে ধাপে-ধাপে নেমে আসা ঘাটের সিঁড়ি দৃশ্যমান। বোঝা যায়, সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি তখন মলিন, জীর্ণ। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে, পার্থক্যটি ধরা যায় সহজেই।

১৯৮৫ সাল থেকে, জানবাজারের পরিবার থেকে হস্তান্তরিত হয়ে, ভোলাগিরি আশ্রমের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে ঠাকুরবাড়িটি। উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত সংস্কারের ফলে মন্দিরগুলি সুসংহত চেহারায় রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক একটি ছবির সঙ্গে চলচ্চিত্র-দৃশ্যের তুলনায় বোঝা যায়, ঘাটের দু’পাশের গাছগুলির জন্য মন্দিরটি গঙ্গাবক্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান নয় আর। সেইসঙ্গে, ঘাটের ডানদিকে বর্তমান শতকে গড়ে উঠেছে একটি শিবমন্দির, যার সঙ্গে গিরিবালা ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক নেই। পরিবর্তন ঘটেছে পাড়ের কাঠামোতেও। তবে এ-দাবি জোরের সঙ্গে করা যায় যে, চলচ্চিত্রে ঠাকুরবাড়ির যে-অবস্থা ফুটে উঠেছিল, পঁচাত্তর বছরের ব্যবধানে তার পরিবর্তন হয়েছে যথেষ্টই। পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির সাপেক্ষে, নিঃসন্দেহে এ এক আশাপ্রদ পরিস্থিতি।

৭

বারাকপুরের গোয়ালিয়র হাউস থেকে আগরপাড়ার গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি— প্রায় নয় কিলোমিটার জলপথের পরিসরে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থাপনা ধরা দিয়েছিল ‘দ্য রিভার’-এ। এই স্থাপনাগুলি বাংলার পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্রে বঙ্গজ আবহ হাজির করার পাশাপাশি, হয়ে উঠেছিল আঞ্চলিক ইতিহাসের দলিলও। বস্তুত, ‘দ্য রিভার’ চলচ্চিত্রটিতে বাংলার বিভিন্ন চরিত্রগত উপাদানই ধরা পড়েছে। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে একটি ইংরেজ পরিবারের বসবাস ও বোঝাপড়া, জুটমিলের শ্রমিক ও পরিস্থিতি, ইংরেজদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পর্ক, গ্রাম্য বাজার, কালীপূজা, হোলি উৎসব, মাঝির গান, রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্ক, আলপনা, ভারতনাট্যম-সহ বাংলার পরিবেশ-প্রকৃতি— অন্তঃকরণের টানাপোড়েনের পাশাপাশি, বহিরঙ্গের বিভিন্ন উপকরণের আকর এই চলচ্চিত্র। অতীতে উপযুক্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে প্রতিটি দৃষ্টিকোণই, কিন্তু প্রায়-অনালোচিত থেকে গেছে আঞ্চলিক স্থাপনাগুলির নথিভুক্তিকরণ। বলা বাহুল্য, নির্মাতাদের উদ্দেশ্য ছিল সমকালকে ধারণ করা এবং কাহিনির প্রয়োজনেই ‘ব্যবহৃত’ হয়েছিল সেগুলি। কিন্তু পঁচাত্তর বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে, রঙিন সেইসব দৃশ্য-মুহূর্ত আমাদের কাছে তুলে ধরে সেকালের স্পন্দন, যা আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেবিশেষ গুরুত্ববাহী। ফলে, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে অংশত তথ্যচিত্রের ভূমিকাও পালন করে ‘দ্য রিভার’। আর বেশিরভাগ স্থাপনাই যেহেতু বর্তমানে পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত, সেকালের সঙ্গে তুলনায় উঠে আসে সময়ের গতিপথও, যা বৃহত্তর অর্থে শহরতলির পরিবর্তন তথা ঘটনাক্রমেরই দ্যোতক। পাশাপাশি, কলকাতার বাইরের এইসব উদাহরণ আমাদের ইতিহাস-অনুসন্ধানের দৃষ্টিকেও প্রসারিত করে, বাধ্য করে ক্ষেত্রসমীক্ষার পথে এগোতে। রেনোয়াঁ বলেছিলেন, ‘চলচ্চিত্র হল জীবনের ওপর ক্যামেরার করা গুপ্তচরবৃত্তি।’ সেই প্রবণতা পঁচাত্তর বছর আগে সফল হয়েছিল বলেই আজও চর্চিত বিষয়গুলি অতিরিক্ত আলোচনার দাবিদার। বর্তমান নিবন্ধের দৃষ্টিকোণটিও সেই চিন্তারই ফসল বললে অত্যুক্তি হবে না।

ঋণ:

Christopher Faulkner, Jean Renoir: A guide to references and resources, G.K.Hall & Co., Boston, 1979

Eugene Lourie, My Work in Films, Harcourt Brace Jovanovich Publications, 1985

Jean Renoir, My Life and My Films, Translated by Norman Denny, Atheneum Publishers Inc., New York, 1974

Melvina Pumphrey, ‘CAMERAS FINALLY ROLL ON ‘THE RIVER’ IN INDIA’, The New York Times, 26 February 1950

Rumer Godden, A House with Four Rooms, William Morrow and Company Inc., New York, 1989

Satyajit Ray, Our Films Their Films, Hyperian, New York, 1994

Soumitra Das, ‘Temple Tree’, The Telegraph India, 1 June, 2008

Theatre Arts Magazine, Hollywood Issue, August 1951

https://bengalfilmarchive.com/studio-details.php?i=MTA=

https://bhakticharuswami.com/panihati-bhakti-charu-swami/

কানাই পদ রায়, উত্তর চব্বিশ পরগনা: কথা ও কাহিনিতে গঙ্গার ঘাট, প্রভা প্রকাশনী, ২০১৬

কৃশানু ভট্টাচার্য্য, পানিহাটি পরিক্রমা, অপর্ণা ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০০

ড. শেখর কুমার শেঠ, ঐতিহ্যময় পুণ্যভূমি পানিহাটি দর্শন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডি.আর.এস. টেক, ২০২৩

ইউটিউবে উপলব্ধ ‘দ্য রিভার’ চলচ্চিত্র থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়েছে; লিঙ্ক – https://youtu.be/by0JkAi9o_8?si=h4gsCW8SpSTmNtrv

ব্যক্তিঋণ: রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কানাই পদ রায়, দেবায়ন বোস, সুবর্ণকান্তি উত্থাসনী