ধূমকেতু -র নজরুল: পর্ব ১

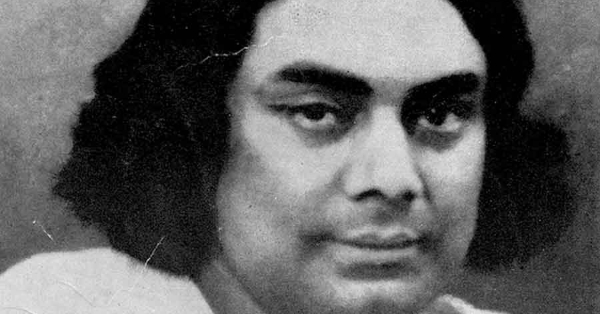

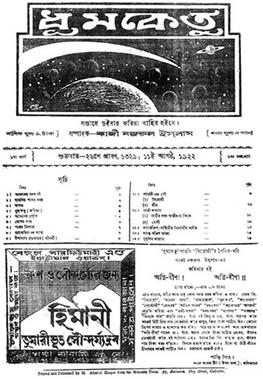

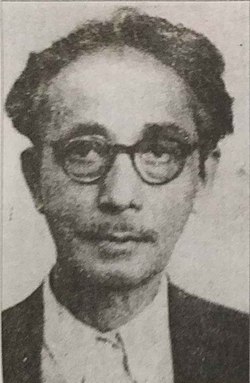

“বাংলার সাহিত্য ও সাময়িকীর জগতে ধূমকেতু সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল ধুমকেতুর মতোই’— শুরুয়াতটা এরকম করা গেলে খানিক নাটকীয় হত বটে, কিন্তু তা যে করা গেল না, তার কারণ দু-টি— ব্যথার দান এবং নবযুগ। বস্তুত, ধূমকেতু বেরনোর ঠিক দু-বছর একমাস আগে (১২ জুলাই, ১৯২০) মুজফ্ফর আহ্মেদ ও কাজী নজরুল ইসলামের যৌথ সম্পাদনায় নবযুগ নামের কাগজটি আত্মপ্রকাশ করেছিল, নজরুলের ‘গরম লেখার’ শুরু যে কাগজে।

পৃথিবীর বিস্ফারিত চোখের সুমুখে ১৯১৭ সালে রুশদেশে বলশেভিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সাম্যের বাণী ও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের আঁচ রাশিয়ার সীমানা পেরিয়ে অন্য অন্য দেশেও পড়তে শুরু করেছে। “দেশের অবস্থা তখন খুবই গরম। তাপের ওপরে চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে, দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেইরকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল, সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন সংস্কার আইনকে কাজে লাগাতে চাইছেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেছে। মজুর শ্রেণি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চলেছে দেশের নানা জায়গায়। দু’চার জনকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ইসলাম আর আমি পরামর্শ করতে লাগলাম আমরা কিভাবে কাজে এগুব। …আমরা ঠিক করলাম যেমন করেই হোক একটা ছোট্ট বাংলা দৈনিক আমরা বা’র করব। এই কাগজের লেখার ভিতর দিয়ে আমাদের মত ও পথ নিরূপিত হয়ে যাবে।” (মুজফ্ফর আহ্মেদ, ‘কাজী নজ্রুল ইসলাম: স্মৃতিকথা’; বানান অপরিবর্তিত)। এ কে ফজলুল হকের বদান্যতায়, তাঁরই মালিকানাধীন একটি ‘খোঁড়া প্রেস’ থেকে এ-কাগজটি সান্ধ্য দৈনিক হিসাবে ছাপা হয়ে বের হল। এই স্মৃতিকথা থেকেই জানতে পারি, কাগজটির পরিচালকরা ঠিক করেছিলেন, “ইংল্যান্ডের মজুর শ্রেণীর কাগজ ‘ডেইলি হেরাল্ডের’ গ্রাহক হতে হবে। ‘ডেইলি হেরাল্ডের’ মারফতে ইংল্যান্ডের মজুর আন্দোলনের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।” অর্থাৎ, ভ্রূণস্তরে হলেও একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ ছিল ‘নবযুগ’-এর। শ্রমিক-কৃষকের কথা বলার প্রশ্নে সম্পাদকদের কোনও দ্বিধা বা সংশয় ছিল না।

আরও পড়ুন: বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বোমা কীভাবে হয়ে উঠল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ? লিখছেন জয়ন্ত সেনগুপ্ত…

নবযুগ-এর ‘গরম লেখার জন্য’ ব্রিটিশ সরকার দু-তিন দফায় প্রকাশককে সতর্ক করেছিল। শেষমেশ ১৯২০-তেই খিলাফত কমিটির একটি ইশ্তেহার ছাপানোর অভিযোগে পত্রিকার ডিক্লারেশন নেওয়ার জন্য যে একহাজার টাকা জমা রাখতে হত তা সরকার বাজেয়াপ্ত করল। এই ইশ্তেহারটি ‘দৈনিক বসুমতী’-সহ একাধিক সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু শাস্তির খাঁড়া নামল শুধু ‘নবযুগ’-এর ওপরেই! মুজফ্ফর আহ্মেদ মনে করেছেন, নজরুল নবযুগ-এ ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ নামে একটি অগ্নিস্রাবী নিবন্ধ লিখেছিলেন, যা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে ‘অসহ্য’ লেগেছিল এবং জমা টাকা বাজেয়াপ্ত করার কারণ ছিল সেটাই। এই নিবন্ধে নজরুল বড়ই স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন, ‘কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে।’

জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর তখনকার আইন অনুসারে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দ্বিগুণ টাকা জমা দিয়ে পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ সম্ভব ছিল। সেভাবেই নবযুগ আবার বেরতে শুরু করল, কিন্তু তা আর বেশিদিনের জন্য নয়। নজরুল ইসলাম ক্রমশ পত্রিকার তুলনায় সাহিত্যচক্র আর গানের আড্ডায় বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতে থাকলেন (অন্তত মুজফ্ফর আহ্মেদের তা-ই মনে হয়েছে) এবং সাহিত্যিক-বন্ধুদের প্ররোচনায় (‘একজন কবি কেন দৈনিক কাগজ চালাবে?’) নবযুগ থেকে সরে দাঁড়ালেন। এটা মোটামুটি ১৯২০-র ডিসেম্বরের কথা। এরপরও মুজফ্ফর আহ্মেদ কিছুদিন কাগজটি টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ১৯২১-এর জানুয়ারির পর তা আর সম্ভব হয়নি।

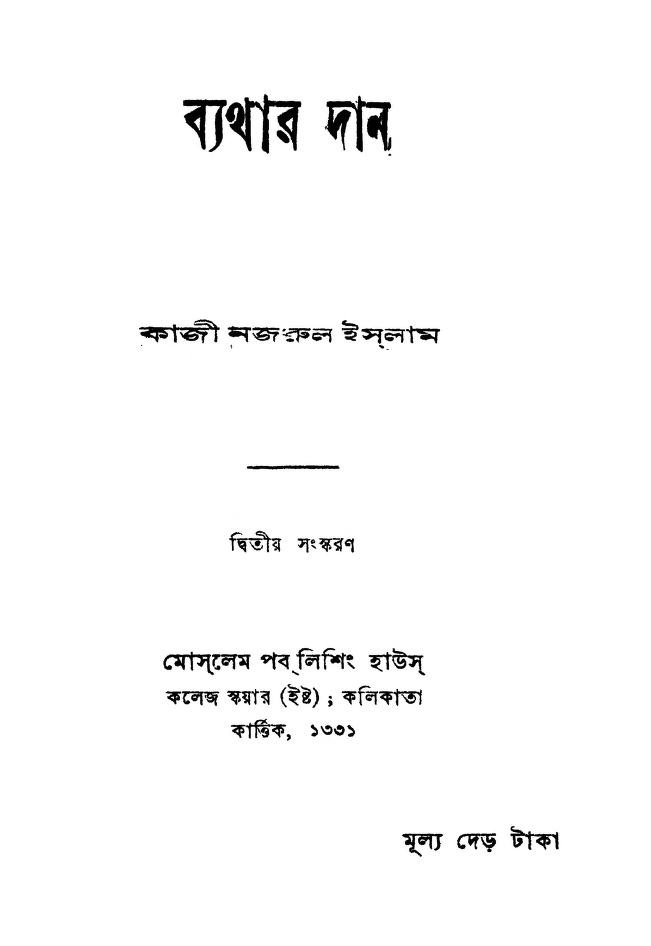

অধিবিদ্যার সমস্যাই হচ্ছে যে, তা বস্তুবিকাশের শর্ত হিসাবে শুধু বাহ্যিক কারণটিকেই দেখতে পায়। নবযুগ-এর সঙ্গে নজরুলের এই বিযুক্তির কারণ হিসাবে সাহিত্যিক-বন্ধুদের প্ররোচনাকেই একতম বলে চিহ্নিত করাটা কিঞ্চিৎ আধিবিদ্যক হয়ে দাঁড়াচ্ছে না কি? যে নজরুল ১৯২০ সালেই লিখে ফেলেছেন ব্যথার দান-এর মতো কাহিনি, যেখানে গল্পের নায়ক বালোচিস্তানে রুশ লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিল। মুজফ্ফর আহ্মেদ নিজেই কিন্তু একে নজরুলের ওপর রুশ বিপ্লব এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের গভীর প্রভাব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বরং নজরুল চরিত মানস-এর রচয়িতা সুশীলকুমার গুপ্ত বিষয়টিকে দেখেছিলেন নজরুলের আলগা আবেগ হিসাবে, তাঁর মতে, “যদি ধরে নেওয়া যায় নজরুল ‘লাল ফৌজ’ কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং ‘লাল ফৌজে’র মহৎ আদর্শের কথা তুলে ধরেছিলেন, তবুও এ’কথা বলা বোধহয় ঠিক নয় যে, তিনি সচেতনভাবে রুশ বিপ্লবের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন বা তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মুক্তিসেবক সৈন্যদলের কার্যকলাপকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা নিতান্তই কবিজনোচিত এবং নজরুলের নায়কদের জীবনে বা চরিত্রে একমাত্র ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যর্থতা বা নৈরাশ্য ছাড়া ‘লাল ফৌজে’র যোদ্ধাদের মতো কোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে সজ্ঞান বিদ্রোহ নেই। তাদের যুদ্ধ নেহাতই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাক্রান্ত ও রোমান্টিক ভাবালুতাময়। আসলে ‘ব্যথার দান’ একটি প্রেমের বিদগ্ধ গল্প।”

সুশীলকুমার গুপ্তের এই বিশ্লেষণ অর্ধসত্য। ‘ব্যথার দান’-এর কাহিনিসূত্র মোটেই নজরুলের স্বকপোলকল্পিত কোনও ফিকশন ছিল না, ১৯৫৭-য় মস্কোর বিদেশি ভাষা প্রকাশনালয় থেকে বেরনো ইন কমন দে ফট কিংবা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিকথায় ভারতীয় সৈন্যদের লাল ফৌজের ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দিয়ে বীরোচিত লড়াইয়ের যে খতিয়ান মেলে, নজরুল সে-সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন, এবং অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁর গল্পের পটভূমি বালোচিস্তানে এনে ফেলেছিলেন (সুশীলকুমার গুপ্তের “যদি ধরে নেওয়া যায় নজরুল ‘লাল ফৌজ’ কথাটি ব্যবহার করেছিলেন” বলার যুক্তি হচ্ছে, গল্পটি যখন ১৯২০ সালে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’-য় বের হয়েছিল, তখন তাতে ‘লাল ফৌজ’ শব্দজোড়টি ছিল না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, নজরুল তা লেখেননি। আসলে পত্রিকায় প্রকাশের আগে মুজফ্ফর আহ্মেদ নিজে ‘লাল ফৌজ’ কথাটিকে বদলে ‘মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল’ করে দেন, পরবর্তীতে ব্যথার দান বইয়ের আকারে বেরনোর সময়ে তা আবার ‘লাল ফৌজ’ করে দেওয়া হয়েছিল। এখানে উল্লেখ থাকুক, ব্যথার দান-ই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই)।

নজরুল ১৯২০ সালেই লিখে ফেলেছেন ‘ব্যথার দান’-এর মতো কাহিনি, যেখানে গল্পের নায়ক বালোচিস্তানে রুশ লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিল। মুজফ্ফর আহ্মেদ নিজেই কিন্তু একে নজরুলের ওপর রুশ বিপ্লব এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের গভীর প্রভাব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বরং ‘নজরুল চরিত মানস’-এর রচয়িতা সুশীলকুমার গুপ্ত বিষয়টিকে দেখেছিলেন নজরুলের আলগা আবেগ হিসাবে…

সুশীলকুমার গুপ্তর বিশ্লেষণকে অসার না বলে অর্ধসত্য বলার কারণ, রুশ বিপ্লব বা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি নজরুলের সমর্থন ও আবেগ সৎ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে আবেগের ভুবন শক্তপোক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোকে আশ্রয় করতে পারেনি। এ-রকম দৃষ্টান্ত নজরুল ছাড়াও আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আমরা দেখতে পাব, যাঁরা ‘মানুষে মানুষে ভেদ না থাকা’ বা ‘পৃথিবীতে গরীব না থাকা’-র মতো কল্যাণময় ও ভাসা ভাসা একটা ছবিকে কল্পনা করে সাম্যবাদকে ভালবেসেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোয় তাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নজরুলের অনেক পরে শিবরাম চক্রবর্তী যখন ‘মস্কো বনাম পন্ডিচেরী’ লিখছেন, তখনও দেখি পন্ডিচেরীর সমালোচনায় তিনি যতটা সাবলীল, মস্কোর হয়ে সওয়াল করায় ততটাই ভাববাদী। সাম্যবাদকে ধ্রুব মেনে সংগঠন করা ও সংগঠিত করা যাঁদের কাজ, তাঁদেরই দায়িত্ব এই ভাববাদী, স্বপ্নচারী সততাকে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মজবুত জমির ওপর দাঁড় করানো। নজরুল ইসলাম থেকে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ বা ‘গণনাট্য সংঘ’— বারবার এর ব্যত্যয় ঘটেছে, এবং ‘নবযুগ’-এর সঙ্গে নজরুলের বিচ্ছেদই প্রস্থানের একমাত্র উদাহরণ হয়ে থাকেনি। মুজফ্ফর আহ্মেদও স্মৃতিকথায় নজরুলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর (মুজফ্ফর আহ্মেদের) শরীরের কথা একবারও চিন্তা না করে পত্রিকা ছেড়ে দেওয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে, কিন্তু এই বিচ্ছেদের মতাদর্শগত কারণ বিশ্লেষণ করেননি।

১৯২২ সালে নজরুলের সম্পাদনায় যখন ধূমকেতু প্রকাশিত হচ্ছে, তখন মুজফ্ফর আহমেদ তাঁর সহযাত্রী হলেন না। বাংলার রাজনীতিতে সে-সময় তিনটি স্পষ্ট ধারা প্রতীয়মান। গান্ধীবাদী/কংগ্রেসি, বিপ্লববাদী এবং বামপন্থী। তৃতীয় ধারাটির কক্ষপথে দুই সতীর্থর যৌথ অভিযাত্রার সূচনা হয়েছিল নবযুগ-এ। ধূমকেতু-র পর্যায়ে এসে নজরুল জোরেসোরেই দ্বিতীয়, অর্থাৎ বিপ্লববাদী, ধারাটির সপক্ষে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয় ও শেষ অংশ আগামিকাল