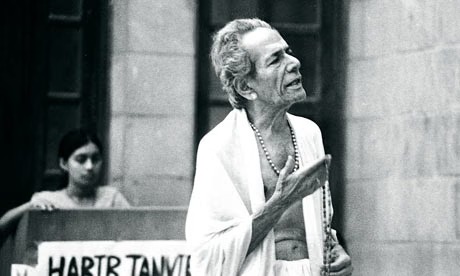

১৯৫৬ সালে মুম্বই শহরে আয়োজন করা হয়েছে ‘ইউনেসকো’-র ‘ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট’ রঙ্গভবনের উন্মুক্ত মঞ্চে, প্রথম বিশ্বনাট্য সম্মেলন। সেখানে তিনহাজার দেশি-বিদেশি দর্শককে মুগ্ধ করল ‘বহুরূপী’ প্রযোজিত, শম্ভু মিত্র পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের নাটক ‘রক্তকরবী’। দু-বছর আগে, নাটকটি মঞ্চস্থ হয় দিল্লিতে। স্বাধীনতা-উত্তর নতুন ভারতে ‘আধুনিক’ থিয়েটারের সম্মানে অভিষিক্ত হয়েছে ‘রক্তকরবী’ নাট্যটি। সেই ১৯৫৪ সালেই, ৩১ বছর বয়সি হাবীব তনভীর, এই আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, তীব্র হচ্ছে হাবীবের থিয়েটারের খিদে। ছুটলেন হাবীব আরও নিবিড় থিয়েটারের অন্বেষণে, থিয়েটার শিক্ষার আগ্রহে, লন্ডনে ‘রাডা’ তথা ‘রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্ট’ প্রতিষ্ঠানে। ইউরোপে, এক শহর থেকে আরেক শহরে ছুটে গেলেন, নতুন অজানা থিয়েটারের পরিচিতির আকাঙ্ক্ষায়। ব্রেখটের জীবিতকালীন বার্লিনের ‘আঁসমবেল’ ছুঁতে পেরেছিলেন হাবীব।

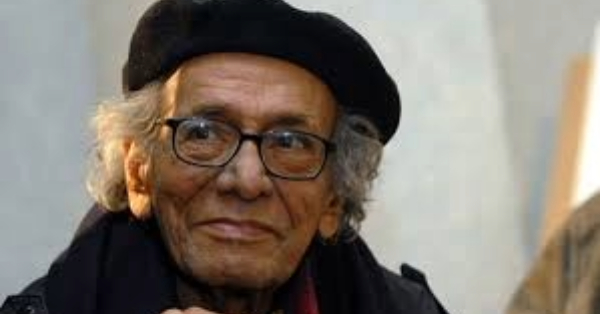

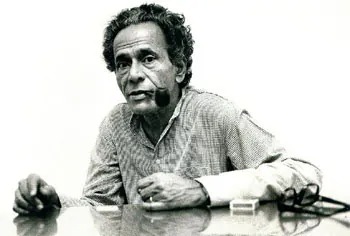

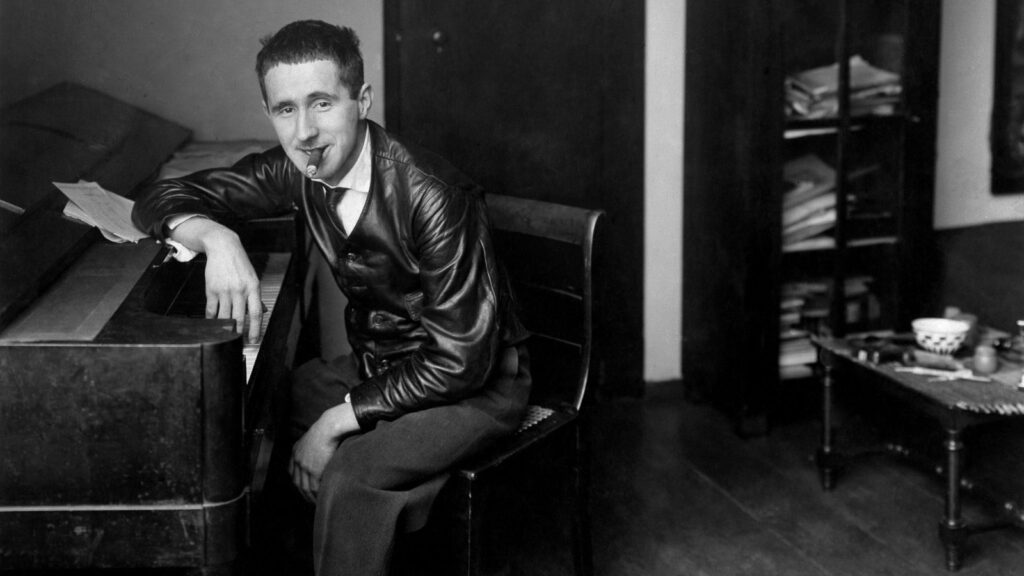

১৯৫৮ সালে ফিরে এলেন দিল্লিতে। শুরু করলেন ‘হিন্দুস্তানি থিয়েটার’। একবছর সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সেখান থেকে সরে এসে গড়ে তোলেন ‘নয়া থিয়েটার’, ১৯৫৯ সালে। তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ‘নয়া থিয়েটার’-এর অভিযাত্রা ভারতীয় থিয়েটারের হিরণ্ময় অর্জন। হাবীব তনভীর (১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩-৮ জুন, ২০০৯) ভারতের আধুনিক থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার, কিংবদন্তির পথরেখায় ইতিহাসের নির্ণায়ক স্রষ্টা।

আরও পড়ুন: থিয়েটার জীবন জুড়ে বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে বহন করেছেন রতন থিয়াম! লিখছেন সুদেব সিংহ...

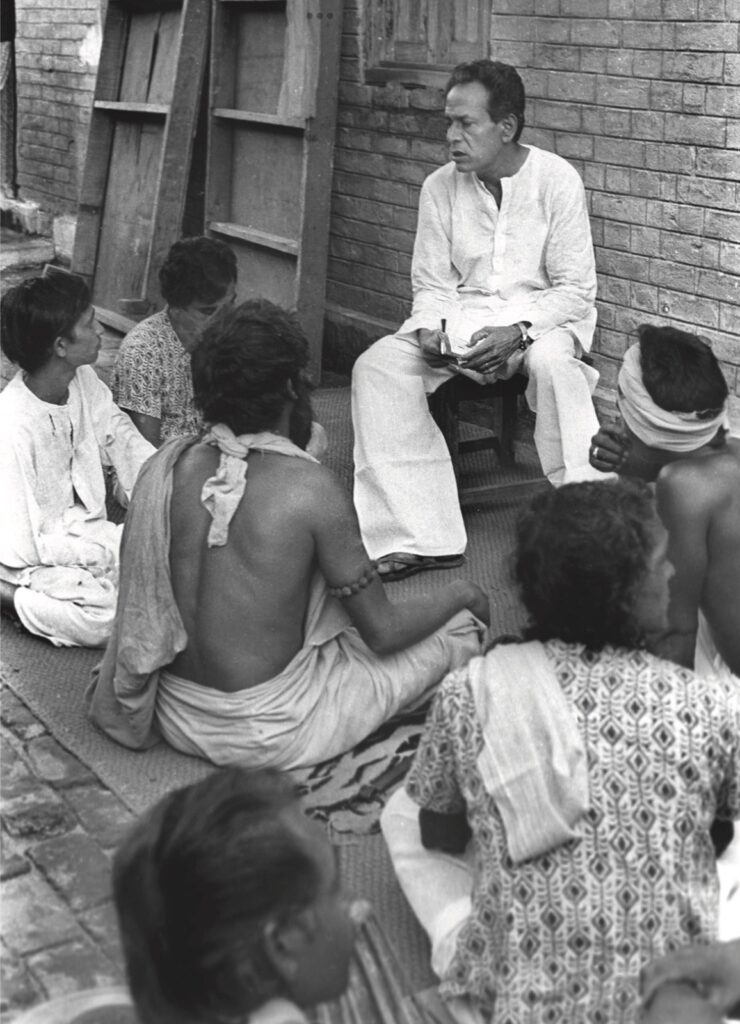

‘নয়া থিয়েটার’-এর আরও এক স্থাপক ছিলেন মণিকা মিশ্র। যৌথতায় দীর্ঘদিন হাবীব ও মণিকা থিয়েটার আর ব্যক্তিগত সংসার-যাপন করেছেন স্রোতের ভাঙাগড়ায়। ১৯৫৪ সালে, দিল্লিতে নাগরিক অভিনেতাদের নিয়ে হাবীব প্রথম মঞ্চস্থ করেন ‘আগ্রা বাজার’। সাফল্যের তথাকথিত কেতন ওড়াতে না পারলেও, শিল্পীর প্রাথমিক স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। তারও আগে ১৯৪৮ সালে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র সক্রিয় কর্মী হিসেবে প্রথম নাট্য পরিচালনা করেন, ‘শান্তিদূত কামগার’। অভিনয়ে সঙ্গী ছিলেন দীনা পাঠক। ‘ইপ্টা’ (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ)-র আদর্শে তৎকালীন বোম্বাই শহর ও শহরতলিতে, কারখানার গেটে, বস্তি-প্রাঙ্গণে নাটক করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির রণদিভে-পর্বে (বিটি রণদিভে) উগ্র মতবাদ-বিবাদ-সংঘাত ইত্যাদির অ-শৈল্পিক পরিসর থেকে বেরিয়ে আসেন হাবীব। ১৯৫১ সালে মুনশি প্রেমচন্দর গল্প ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ অবলম্বন করে নাট্য নির্মাণ করেন, ‘শতরঞ্জ কে মোহরে’। ১৯৫২ সালে সোভিয়েত নাটক ‘দ্য ফেমিনিন টাচ’ অবলম্বনে আর্ট স্কুলের হয়ে মঞ্চস্থ করেন ‘জলিদার পর্দে’।

১৯৫৪-১৯৫৮-র পশ্চিম-পর্ব শেষ করে দিল্লিতে ‘হিন্দুস্তানি থিয়েটার’-এর প্রযোজনায় হাবীব সংস্কৃত নাটক ‘মৃচ্ছকটিকম’-এর হিন্দি অনুবাদে সাজালেন ‘মিট্টি কা গাড়ি’। যুক্ত করলেন এই নির্মাণে ছ-জন ছত্তিশগড়ের লোকশিল্পীকে। পরবর্তীকালে হাবীব এই ছত্তিশগড়ের লোকশিল্পর মধ্যে খুঁজে পাবেন আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের বর্ণমালা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অল্পদিনের মধ্যেই হাবীব মণিকার সহযোগিতায় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন প্রচলিত ধারায় ব্যতিক্রমী নাট্যসৃজনের। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে শম্ভু মিত্র যে থিয়েটারের পত্তন করেছিলেন, তার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যর মিশ্রণ ছিল পশ্চিমের উপকরণে। ‘রক্তকরবী’ উপস্থাপনার উত্তরপর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে শম্ভু মিত্র আরও স্পষ্ট স্বরে অনুসন্ধান, সংকলন আর বিন্যাস করতে পরিশ্রম শুরু করেন দেশজ সৃজন-সম্পৃক্ত থিয়েটারের। প্রায় সমসময়ে বিদেশি শিক্ষায় পরিপূর্ণ ইব্রাহিম আলকাজি বম্বে থেকে দিল্লিতে ‘ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা’-য় ব্রিটিশ থিয়েটারের কঠিন কাঠামোকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিকতার স্বাদ প্রবর্তনের সূচনা করেন। বাংলা আর মহারাষ্ট্র ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যের উল্লেখযোগ্য শহরে আধুনিক থিয়েটারের বিহানকাল। তাদের দৃষ্টি অনেকটাই ছড়িয়ে আছে দু’টি প্রদেশের নাগরিক মঞ্চে। এই আবর্তে হাবীবকে নিজস্ব লক্ষ্যের কম্পাস-কাঁটা নির্দিষ্ট করে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছে।

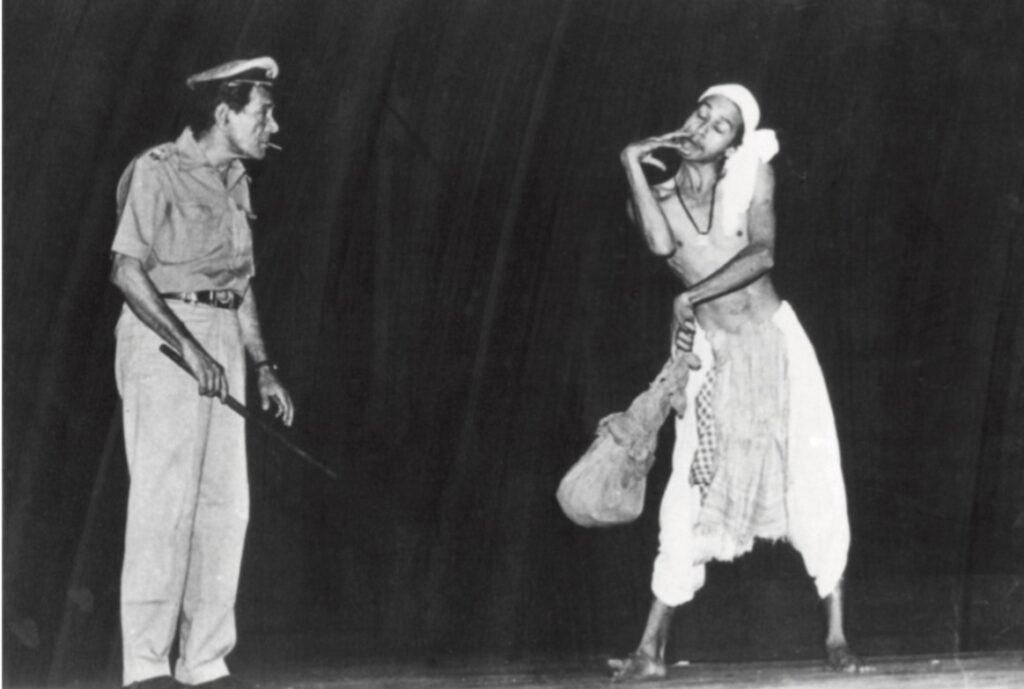

হাবীব-মণিকা পরস্পর দীর্ঘ প্রায় দু-দশক দেশ, বিশেষ করে বিদেশের নাটকের ওপর নির্ভর করেছেন। দেশজ অনুবাদ আর রূপান্তরের প্রচলিত চলন-ছন্দে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। চেক ছোটগল্প, ইংরেজি নাটক, ফরাসি, জার্মান ইত্যাদির সংযোগে উপকরণ-রস সংগ্রহ করেছেন। ১৯৬২ সালে ইংরেজিতে মঞ্চস্থ হয়েছে হাবীবের নির্দেশনায় ‘দ্য গুড পার্সন অফ সেটজুয়ান’। প্রধান চরিত্র শেন তে-শুই তা-র ভূমিকায় সুষমা শেঠ। মণিকা ‘প্রিস্ট’, তনভীর ‘ক্লেপটসেলার’। ১৯৬৮ সালে ‘এন্যাক্ট’ নাট্যপত্রিকায় হাবীব তনভীর লিখেছেন, ‘Braecht is a great teacher. Above all, Brecht teaches you to be yourself. It is a paradox, that if Indian playwrights explore a truly indigenous theatre, it will be a truly Brechtian theatre as well.’

হাবীব মনে করেছিলেন, ভারতীয় থিয়েটার-ঐতিহ্যে যে যে রস সংকলিত— সেই সংগীত-নৃত্য-নাট্য ব্রেখটিয় পথে হাঁটলে পাওয়া যেমন সম্ভাবনাময়, তেমনই তার মধ্যে প্রকাশিত হতে পারবে বিশ্বময়তার প্রতিরূপ। ব্রেখট-এর সঙ্গে তিনি গার্সিয়া লোরকাকেও বেছে নিয়েছেন ভারতীয় মননের অন্যতম আত্মীয়-মর্যাদায়। ১৯৬৫ সালে ইংরেজিতে করেছেন লোরকা-রচিত ‘দ্য শু-মেকারস প্রডিজিয়াস ওয়াইফ’। মাঝে ইংরেজিতেই করেছেন সংস্কৃত নাটক বিশাখদত্তর ‘মুদ্রারাক্ষস’ (১৯৬৪ সালে)। ১৯৬৯ সালে গালিব স্পর্শ করে, ‘সংগীত নাটক আকাদেমি’ পুরস্কার-সূত্রে (১৯৬৯)-এই ১৯৭০ সালে নতুন বিন্যাসে তৈরি হল ‘আগ্রা বাজার’। ১৯৭০ আর ১৯৭৭— দু-পর্বে পাওয়া গেল ভিন্ন অভিজ্ঞতা। একটিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হল আকাড়াঁ ছত্তিশগড়ি লোকশিল্পের কেন্দ্রীয় ছন্দ। দ্বিতীয়টিতে সেই পরিসরে অভিনেতা-দল যুক্ত হলেন এনএসডি-র শহুরে বৈভবসহ।

সাতের দশকের মধ্যপর্বে তৈরি হল ‘চরণদাস চোর’। চরণদাসের ভূমিকায় অভিনয় করলেন গোবিন্দরাম নির্মলকর।

শম্ভু মিত্রর উক্তি, ‘গোবিন্দ জানে না ও কোন উচ্চতায় অভিনয় করেছে!’ সঙ্গে ফিদা বাঈ, যার অসাধারণ কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়েছেন দেশ-বিদেশের শ্রোতা। ‘চরণদাস’ প্রথমে একটি ছোট নাটকের চরিত্রে শুরু। সাফল্য, সঠিক শব্দে আশাতীত জনপ্রিয়তায় তার নবকলেবরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তার আগে ১৯৭৪ সালে হাবীব মঞ্চস্থ করেন ‘গাঁও কে নাম সসুরাল’। ‘চরণদাস চোর’-এর সার্বিক সাফল্য হাবীব-মনিকার সেই মুহূর্তের তীব্র যাপন যন্ত্রণায় ক্রমশ এক অন্ধকারের দিকে টেনে নিতে চাইছিল। চরণদাস চোর-এর প্রস্তুতি পর্বের কিছু আগে থেকেই হাবিবের ‘পাণ্ডবানি’ লোকনাট্যের প্রতি আকর্ষণ এবং তার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি, ক্রমশ নিজের থিয়েটারে তাঁর শিক্ষাগত-ব্যবহারিক ভাবনায় নবতরঙ্গের ইশারা দেয়।

হাবীব তাঁর শৈশব-কৈশোর থেকে লোকনাট্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এক দাদা ছিলেন, লোকনাট্যের অভিনেতা। গ্রামে সন্ধ্যা শেষ-রাত শুরুর কালপর্বে (রাত সাড়ে ন’টা নাগাদ) পর্দা ধীরে-ধীরে ওপরে উঠত আর উন্মোচিত হত অজানা স্বপ্নের দেশ। সেই জীবনের আরম্ভের বাঁচার ছন্দ-তালে মিশে গিয়েছিল লোকশিল্প— পরবর্তীতে সংশোধিত নাগরিক থিয়েটার। আরও এক নবকল্প ভারতের থিয়েটার।

একদা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত গণনাট্য সংঘের কর্মী ১৯৭১ সালে বিভক্ত জাতীয় কংগ্রেস (আই)-এর প্রচারশিল্পীর পরিচয়ে নির্বাচনী জনসভায় ৪০ মিনিটের প্রচার-নাটক ‘ইন্দ্র লোকসভা’ একমাসে পরিশ্রমে ৪০টির ওপর সভায় অভিনয় করেছেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, পাকিস্তানের যুদ্ধগতির বিরুদ্ধে নাটক করেছেন। রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য হয়েছেন ১৯৭২ থেক ’৭৮ সাল পর্যন্ত। আবার, ১৯৮৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি (মা)-র সদস্য সফদর হাশমির নাট্যরূপ, প্রেমচন্দ-র ‘মোটে রাম কে সত্যাগ্রহ’ নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন, হাশমিদের নাট্যদল ‘জননাট্য মঞ্চ’-র জন্য। এনএসডি-তে হাশমি রূপান্তরিত গোর্কি-র নীচের মহল করেছেন রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত-সুর নির্ভরে।

ভারতীয় জীবনের অফুরন্ত রঙের মশাল গতশতাব্দীর কিংবদন্তি হাবীব তনভির।