‘চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি’

মজার সুরে বললেও চাঁদের সঙ্গে প্রিয় মানুষের তুলনা করা, চাঁদের আলোর সঙ্গে রোমান্টিকতাকে জুড়ে দেওয়া এমনকী চাঁদকেই নিজের পরিবারের আত্মীয় করে নেওয়ায় মানুষ বরাবরই দড়। সূর্যের আলোর বদলে চাঁদের আলোর প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব। মানুষের সাহিত্য, শিল্পেও তাই চাঁদ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। তবে কিনা, যত কথাই আমরা বলে থাকি না কেন, সেসব আসলে রূপক, সত্যি-সত্যি নয়। কিন্তু এযাবৎকালের ইতিহাসে সত্যি সত্যিই মানুষ কয়েকবার চাঁদ দেখতে গিয়ে মানুষকে দেখে ফেলেছে। হয়তো বুঝতে পারেনি, চিনতে পারেনি, কিন্তু দেখেছে। আর এ-কথাও বলাই যায় যে, অন্য মানুষকে নয়, সে আসলে নিজেকেই দেখেছে চাঁদের আয়নায়। তার মনে বহুযুগ ধরে যে ইচ্ছে সে পুষেছিল, ছড়িয়ে দিয়েছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সেই ইচ্ছেই বাস্তব হয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে।

আরও পড়ুন: ‘অ্যাপোলো ১০’-এর অভিযানের ফলেই চন্দ্রপৃষ্ঠের বিশদ ছবি এবং তথ্য সংগ্রহ করা গেছিল!

I can see clearly now, the rain is gone

উল্টোদিকে চাঁদের বুকে থাকা মানুষটিও অসীম আগ্রহে তাকিয়েছেন পৃথিবীর দিকে। যুগ-যুগ ধরে যে মুহূর্তের জন্য মানুষ অপেক্ষা করেছে সেই মুহূর্তকে যখন তিনি বাস্তব করছেন তখন কি তারও ইচ্ছে হয়নি একবার পিছনে ফিরে তাকাতে? তখন চাঁদের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব তো শুধুই কিলোমিটারের হিসেব নয়, দীর্ঘ অপেক্ষার, পরিশ্রমের আর প্রস্তুতির যাত্রাপথ। আবার একইসঙ্গে সে পথ ফিরে আসারও এবং যে ফিরে আসা নিশ্চিত নয়, ঘোরতর অনিশ্চয়তারও। তথ্য অনুযায়ী, নভোচারীরা চাঁদে থাকাকালীন নাসার গ্রাউন্ড কন্ট্রোল থেকে পাঠানো একটি বিশেষ গান শুনেছিলেন। গানটি ছিল জনি ন্যাশের (Johnny Nash) ‘আই ক্যান সি ক্লিয়ারলি নাও’ (‘I Can See Clearly Now’); যার বাংলা তর্জমা হতে পারে ‘আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি’। কিন্তু কী স্পষ্ট দেখছিলেন তাঁরা? পৃথিবীকে? নিজেদের দেশের কথা, ঘরের কথা কি ভাবছিলেন তাঁরা? সেই দেশ, সেই ঘর, যেখানে ফেরার সম্ভাবনা চাঁদে নামার পর ৫০-৫০। অবতরণের ২২ ঘণ্টা পর লুনার মডিউল ‘ঈগল’ যদি কমান্ড মডিউল ‘কলম্বিয়া’-য় ফিরতে না পারত, তাহলে অক্সিজেনের সীমিত ভান্ডার নিয়ে আর্মস্ট্রং আর অলড্রিনকে থেকে যেতে হত চাঁদের বুকেই। যতক্ষণ না অক্সিজেন ফুরিয়ে আসে, ততক্ষণই তাঁরা দেখতে পেতেন পৃথিবীকে।

এমনকী তাঁদের সহযাত্রী মাইকেল কলিন্স, যিনি থেকে গেছিলেন ‘কলম্বিয়া’-তেই, তিনিও চাঁদকে প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ করার সময়ে ৪৮ মিনিটের জন্য চলে যাচ্ছিলেন চাঁদের উল্টোদিকে যেখানে তখনও মানুষের বা মানুষের তৈরি প্রযুক্তির ছায়া পড়েনি, যেখান থেকে দেখা যায় না পৃথিবীকে এবং যেখানে গোটা পৃথিবীর, এমনকী সহযাত্রীদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। ওই ৪৮ মিনিট একাকীত্বের সময়ে কিছু হয়ে গেলে, শেষবারের মতো পৃথিবীকে দেখার সৌভাগ্যও তাঁর হত না।

কে জানে, অমন পরিস্থিতিতে পড়লে হয়তো আমরাও স্পষ্ট দেখতে পেতাম, পৃথিবীকে যত ভাগে আমরা ভাগ করেছি, যত কাঁটাতার বসিয়েছি তার সবকটাই আসলে অর্থহীন। অনায়াসে তাকে পেয়েছি বলেই ঠিক করে দেখতে চাইনি কোনওদিন।

Here is the rainbow I’ve been prayin’ for

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকেই রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়। মহাকাশে কার নিশান আগে উড়বে, কে প্রতিযোগিতায় এক কদম এগিয়ে যাবে— তা নিয়ে তীব্র চাপানউতোর তৈরি হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই, মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরেও চাপ পড়েছিল যথেষ্টই। কিন্তু চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখার পর ‘অ্যাপোলো ১১’-র ক্রু-রা চাঁদে শুধুমাত্র আমেরিকার প্রতীকী জিনিসপত্রই রেখে আসেননি, তারা দু’জন সোভিয়েত কসমোনটের (মহাকাশচারী) সম্মানে একটি মেমোরিয়াল ব্যাজও রেখে এসেছিলেন। এই কসমোনটরা হলেন ইউরি গ্যাগারিন (Yuri Gagarin), যিনি মহাকাশে যাওয়া প্রথম মানুষ, এবং ভ্লাদিমির কোমারভ (Vladimir Komarov), যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভস্টক ১ (Vostok 1) এবং সোয়ুজ ১ (Soyuz 1) মিশনে অংশ নিয়েছিলেন এবং মহাকাশ মিশনেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন মহাকাশ মিশনে প্রাণ হারানো প্রথম মানুষ। দুই রাষ্ট্রের লড়াইয়ের বোড়ে হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরা ভুলে যাননি। মহাকাশ অভিযান এবং অনুসন্ধান যে আসলে নির্দিষ্ট কোনও রাষ্ট্রের নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিরই প্রচেষ্টা— তা যেন আমরাও ভুলে না যাই কোনওদিন।

কে জানে, অমন পরিস্থিতিতে পড়লে হয়তো আমরাও স্পষ্ট দেখতে পেতাম, পৃথিবীকে যত ভাগে আমরা ভাগ করেছি, যত কাঁটাতার বসিয়েছি তার সবকটাই আসলে অর্থহীন। অনায়াসে তাকে পেয়েছি বলেই ঠিক করে দেখতে চাইনি কোনওদিন।

That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.

চারপাশে বিজ্ঞানের এত জয়জয়কার সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা সভ্যতার গতিকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র, নতুন করে ইতিহাস লিখতে পারেনি। বস্তুত, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন খুব কম মুহূর্তই আছে, যা আক্ষরিক অর্থে বৈপ্লবিক, মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া।

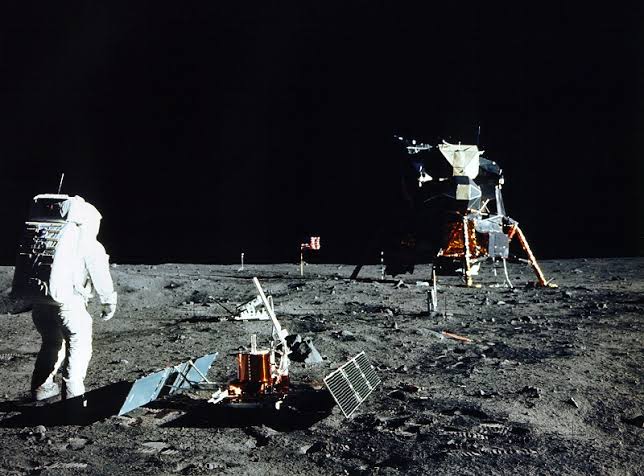

১৯৬৯ সালের ১৬ জুলাই, কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্যাটার্ন ফাইভে চেপে যখন তিন অভিযাত্রী— নীল আর্মস্ট্রং, বাজ্ অলড্রিন আর মাইকেল কলিন্স তাঁদের যাত্রা শুরু করেন তখনও মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, আদৌ সাফল্য আসবে তো? মুখে-মুখে রাজা-উজির মারা অনেকে ধরে নিয়েছিলেন এ নেহাতই গিমিক, আদতেই এরকম কিছু হওয়া সম্ভব নয়। তাই চারদিন বাদে ২০ জুলাই যখন ‘ঈগল’ লুনার মডিউলের দরজা খুলে নীল আর্মস্ট্রং প্রথম পা রাখলেন চাঁদের মাটিতে, তখন আরও বহু কিছুর সঙ্গে কিছু মানুষের সেই অকারণ অবিশ্বাস, অবজ্ঞাকেও তাঁরা ভেঙে দিতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের কলকাতারই একটি ঘটনার কথা বলতে পারি, (যদিও গল্পটি যিনি আমায় শুনিয়েছিলেন তিনি আর নেই, ফলে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না কি শোনা গল্প তা জানার সুযোগ নেই)। ঘটনাটি হল, এক হবু দম্পতি তাদের বিয়ের জন্য ২০ জুলাই তারিখটি বেছে নিয়েছিলেন। এদিকে, ১৯৬৯ র জুলাই মাসের (বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তখন আষাঢ় চলছে) ২০ তারিখ বিয়ের জন্য শুভদিন ছিল না। সেই নিয়ে যখন বাড়িতে আলোচনা শুরু হয় এবং বয়স্করা সকলেই এর বিপক্ষে মত দেওয়া সত্ত্বেও, হবু দম্পতি নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলে অনীহা দেখান তখন বরের জ্যাঠামশাই ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, ‘চাঁদে ওসব মানুষ-টানুষ পাঠানো তো ধাপ্পাবাজি, চাঁদে মানুষ নামতে পারবে না। তোরা যে এত জেদ ধরে বসে আছিস, শেষপর্যন্ত ওরা নামতে না পারলে বিয়েটা করবি না তো?’ সেই দম্পতি নাকি আর্মস্ট্রংদের চাঁদে নামার খবর পেয়ে তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। আর্মস্ট্রংরা চাঁদে নেমে তাই শুধু মানবসভ্যতাকেই একধাপ এগিয়ে দেননি, বরং এরকম অনেক আশ্চর্য মুহূর্তও তৈরি করে দিয়েছেন!

তবে শুধু এই তিনজন নভোচারী বা নাসার বিজ্ঞানীরা এমনকী সেই ফ্লাইট কন্ট্রোলার ফারনান্দ-ই নন, (যিনি অবতরণের সময়ে ‘ঈগল’ লুনার মডিউলে একটি অপ্রত্যাশিত কম্পিউটার অ্যালার্ম (১২০১ এবং ১২০২ অ্যালার্ম বেজে ওঠার পরেও অবতরণ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন) এই কৃতিত্বের অনেকখানি প্রাপ্য ILC (International Latex Corporation)-এর সেই মহিলা সীবনকর্মীদেরও, যাঁদের হাতে এই অভিযাত্রীদের স্পেসস্যুটগুলি তৈরি হয়েছিল। এই স্যুটগুলিতে প্রায় ২১-টি স্তর ছিল, যার প্রতিটিই তাপমাত্রা, বিকিরণ এবং শূন্যস্থানের চাপ থেকে শরীরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে বিভিন্ন জয়েন্টের জায়গাগুলি যাতে একইসঙ্গে নমনীয় এবং সুরক্ষিত থাকে, তা নিশ্চিত করাও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বিশ্বজুড়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি সেই সময়ে নভোযাত্রীদের জন্য যে স্যুটগুলি তৈরি করছিল, তাতে সুরক্ষার দিকে নজর দেওয়া হলেও নমনীয়তার দিকে খুব একটা লক্ষ্য রাখা হয়নি, এদিকে চাঁদের মাটি থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য নীচু হতে হবে, ফলে পোশাক নমনীয় না হলে সেই কাজও ব্যাহত হবে।

আবার একটি সেলাইয়ের সামান্যতম ভুল, এমনকি ১/৩২ ইঞ্চির চেয়ে কম ভুলও, স্যুটের কার্যকারিতা নষ্ট করে দিতে পারত এবং মহাকাশচারীদের জীবন বিপন্ন করতে পারত। এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেখানে একচুল এদিক-ওদিক হলেই সব পন্ড, যা আজ আমরা মেশিন ছাড়া ভাবতেই পারি না। অথচ সে-সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ স্রেফ হাতেই বাজিমাত করেছিল।

চাইলে মানুষ কী না করতে পারে!