১৯৩৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় সাহিত্য ও শিল্পকেন্দ্রিক যে বিতর্ক হয়েছিল, তা বিশ্বসাহিত্যের বাঁকবদলের অভিমুখ ঠিক করে দিয়েছিল। কারণ, এই বিতর্কের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল প্রায় সব দেশের সাহিত্যে। ভারতীয় সাহিত্যের তৎকালীন অগ্রণী লেখকরা, সোভিয়েতের রাজনীতি এবং গোর্কি-প্রণীত সাহিত্যনীতি অনুসরণ করতে শুরু করলেন।

বস্তত, সাহিত্য ব্যক্তি লেখে ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তির চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়, মানুষের সংঘবদ্ধতা দ্বারা এবং লেখকদের সংঘ-ই পারে জাতি, তথা দেশের সার্বিক সাহিত্য-শিল্পের বিকাশ ঘটাতে— এই বোধ আন্তর্জাতিক সাহিত্যমহলে তীব্র অভিঘাত আনল। গোর্কি এবং সোভিয়েত লেখক সংঘ সাহিত্যকে জারিয়ে নিলেন, শ্রমজীবী মানুষের চেতনায়। সাহিত্যের রূপ-রস-গন্ধ মানুষের শ্রমের নির্যাস— আর, সেই নির্যাস পাঠকের আস্বাদযোগ্য করে তুলতে পারেন লেখক, লেখকরা।

যে-লেখা, সমাজের শ্রমজীবী মানুষের জীবনজারিত, যে-লেখা, সামাজিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ, যে-লেখা, সমষ্টির দিশাদর্শী, তা এক নীতি। পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তি, লেখকের খণ্ডচেতনা আর ব্যক্তিসংকটের যে উদ্যাপন সাহিত্য-শিল্পক্ষেত্রে চলে, তার বিরুদ্ধে এক যুদ্ধনীতি। আর, সেই নীতিকে লালন করার জন্যই লেখকদের সমষ্টি, সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে শ্রম আদি-অকৃত্রিম— অথচ শ্রমজীবীরা অবহেলিত। শুধু রাজনৈতিক কাঠামোতেই না, সাংস্কৃতিক পরিসর, সাহিত্য-শিল্প— সব ক্ষেত্রেই। সাহিত্যে এঁদের জীবনযাপন ব্রাত্য, ‘আদর্শ’ সাহিত্যের পরিসরে এঁদের ঠাঁই মূল গল্পকাহিনির বাইরে। অথচ এঁরাই আগামী, এঁরাই ভবিষ্যৎ। যারা শাসন আর শোষণ করে এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রতর্ক ঠিক করে দেয়, তাদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে, লেখকেরা এঁদের আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, উত্তরণকে মূল বিষয় করে তুলবেন— ম্যাক্সিম গোর্কির সাহিত্যভাবনা ছিল এরকম।

আরও পড়ুন : লেনিনের ছোটবেলাতেই নিহিত ছিল আগামীর বিপ্লবের বীজ?

লিখছেন সায়ন্তন সেন…

আর, ভারতের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক সংঘ গড়ে উঠল, উত্তরণের ওই সাহিত্যভাবনাকে কেন্দ্রে রেখে। সমাজে অনেক খুঁত রয়েছে, অনেক ডেকাডেন্স, অনেক বৈষম্য। বাস্তববাদী সাহিত্য সেসব বৈষম্যের মধ্যে থেকেই, নায়ক-প্রতিনায়ককে খুঁজে আনে, প্রতিষ্ঠা দেয়। সমালোচনাবাদী বাস্তবতার সাহিত্য শাসনত্রুটির খুঁটিনাটি, সামাজিক বৈষম্যের উপাদানগুলি আখ্যায়িত করে।

কিন্তু, গোর্কি সোভিয়েত সাহিত্য সংঘে, যে সাহিত্যভাবনার কথা বললেন, তাতে সাহিত্য শুধু ‘ব্যক্তি’ আর সামাজিক বাস্তবতার সমালোচনায় থেমে থাকবে না। সমাজের দ্বন্দ্বগুলিকে ইতিহাসের দ্বন্দ্বের সঙ্গে মেলাবে, ব্যক্তির দ্বন্দ্বগুলিকে আর্থ-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের নিরিখে আখ্যানবদ্ধ করবে; সর্বোপরি সংকট থেকে উত্তরণের অভিমুখ দেখাতে চাইবে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাকে অনুধাবন করে, বর্তমান বাস্তবতায় শ্রেণিসংগ্রামের পক্ষ ও বিপক্ষের শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করতে পারে। অর্থাৎ, সাহিত্যিককে হতে হবে শ্রেণিসচেতন, পার্টিজান, শ্রমজীবীপক্ষাবলম্বী এবং প্রগতিপন্থী সৃজনশীল।

গোর্কি সমালোচনাত্মক বাস্তবতাকে ‘superfluous people’-এর ব্যক্তিগত নির্মাণ বলেছেন এবং তার সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করছেন। সমালোচনাত্মক বাস্তবতাবাদ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিমানুষকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করতে পারে না; সমস্ত কিছুকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিচার করতে পারে, কিন্তু কোনও প্রগতির দিশা দেখাতে পারে না। এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ, শ্রমিক শ্রেণিকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করতে পারে এবং মধ্যবিত্ত দুর্বলতার হাত থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করে, নির্বিত্তের ক্ষমতায়নের পরিপূরক (এবং সহযোগী) করে তুলতে পারে।

‘তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে প্রতীক্ষা করছে/ তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়’- বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতা গোর্কির সাহিত্যভাবনার নির্যাস। মানুষ নিপীড়িত, শোষিত তবু তাদেরই মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। নিপীড়িত শ্রেণির রয়েছে, প্রতিস্পর্ধী হয়ে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার দুর্দম আকাঙ্খা। হাজারো রাজনৈতিক-সামাজিক দুর্যোগে তারা আহত হতে পারে, ধ্বস্ত হতে পারে, তবু তারা পরাজয় মানে না, তারা ভেঙে পড়ে না।

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা, মাটি আর শ্রমের গন্ধমাখা সেইসব মানুষের ভিড়েই, খুঁজে পেতে পারে নতুন সময়ের নায়ক। সমাজবদলের মুখ। তাদের ভিড়ে মিশে, তাদের উচ্চারণ না হৃদয়ঙ্গম করলে, নতুন সময়ের গাথা লেখা যাবে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রয়োজন, একজন আশাবাদী, প্রগতিশীল নায়ককে (Positive Hero), যে নিপীড়িত ‘পিছিয়ে পড়া’ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদকে ন্যায্যতা দেবে। এছাড়াও, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতাদর্শকেন্দ্রিক গণসংগঠনে যুক্ত হতে হবে, সাধারণ শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে, তাঁদের বৌদ্ধিক শ্রমকে অভিন্ন করে তুলতে (ও দেখতে) হবে। আর, অবাস্তব কল্পনা, উপমা, বাস্তবতাহীন চিত্রকল্পের জটিল প্রয়োগ ক্রমশ কমিয়ে দৈনন্দিন-বাস্তব থেকে সরল শিল্পমুখী করে তুলতে হবে।

ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যিক সংঘগুলি, যেগুলি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাস করত, তারাও এই নিদানগুলি নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, তথা এই নিদানগুলির প্রয়োগ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণসংগঠনগুলিতে বিতর্ক তৈরি হয়। বাংলা ও উর্দু ভাষার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা মার্ক্সবাদী সাংস্কৃতিক নন্দনতত্ত্বে আগ্রহী হয়েছিলেন, তাঁরা এমত নির্দেশ পালনের ব্যাপারে সংশয়ান্বিত হলেন ও দ্বিধাবিভক্ত হলেন। ভারতীয় পরিমণ্ডলে প্রগতিবাদ আর সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধরন ও প্রয়োগেও পার্থক্য ছিল।

এহেন বিতর্কের ফলাফল, কিংবা প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যে বাঁকবদলের পরিসংখ্যান এই নিবন্ধের পরিসরে দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু, ভারতীয় সাহিত্য-শিল্পে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রভাব যে অনপনেয়, তা অনস্বীকার্য। আর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গাঢ় সময়ে, ফ্যাসিবাদী শোষণের অসহায় সময়ে, মানবতার ওপর থেকে বিশ্বাস সরে যাওয়ার অসুস্থ সময়ে, এই বিতর্কগুলি অতীব প্রয়োজনীয়। এই বিতর্কগুলি, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের মতো নতুন সাহিত্যনীতি ভাষা আর শিল্প-সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখে। মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলে, মানবতার নয়া দিকনির্দেশকে ভবিষ্যতের জন্য সাজিয়ে রাখে।

ব্যক্তির ঊর্ধ্বে সমষ্টির আকাঙ্ক্ষা, পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিভূ ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তির ঊর্ধ্বে শ্রমজীবীদের সার্বিক উত্তরণের দিশা। ম্যাক্সিম গোর্কির সর্বাধিক আলোচিত ‘মা’ (১৯০৬) উপন্যাস এই ভাবনাকে আখ্যায়িত করল। এক শ্রমজীবী নারী ক্রমশ শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক কাজে জড়িয়ে পড়ল।

শোষিত অবস্থান থেকে রাজনৈতিক-সামাজিক দ্বন্দ্বের উৎসগুলি জেনে-বুঝে, তার এই উত্তরণ শুধু উপন্যাসের কাঠামোর ভেতরে দিশা দেখাল না, উপন্যাসের বাইরের বিশাল বাস্তবেও, নতুন অভিমুখ তৈরি করল। উপন্যাসের আখ্যান তৈরি হল অনেকগুলি স্তরে। শ্রমজীবীদের দুর্দশাগ্রস্ত দৈনন্দিন যাপন, তাদের বঞ্চনা, গভীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হল। আখ্যানের রক্তমাংস হল, পাভেলের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থেকে সামাজিক সমস্বরে ছুটে যাওয়া এবং সেই গতিশীলতা ক্রমে তার মা-র মধ্যে চারিয়ে যাওয়া— বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করার মহৎ বোধ। আর, এই বোধ ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া না, মা-র বাস্তবতা নিংড়ে উঠে আসা।

বিশ্বসাহিত্য গোর্কিকে মনে রেখেছে তাঁর দিগন্তপ্রসারী সাহিত্যভাবনা আর ‘মা’ উপন্যাসে শ্রমজীবীর আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের কথক হিসেবে। আজকের নয়া-ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তির একস্বর উদ্যাপনের সময় গোর্কির মতো সাহিত্যভাবনা প্রয়োজন।

এই উত্তরণ লেখক গোর্কির কষ্টকল্পনা নয়, রাশিয়ার শিকল ভাঙতে চাওয়া শ্রমজীবীদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ। মা তখন আর ‘একক ব্যক্তি’ নয়, নিপীড়িতর সমস্বর আর দ্রোহী সমষ্টির প্রতীক। এই উপন্যাসে শোষক ও শাসকপ্রতিনিধিরা পচনশীল ক্ষয়িষ্ণু সমাজ টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে যায়, কিন্তু নতুন যুগের আহ্বান নিয়ে নবচেতনার মানুষেরাও উপস্থিত হয়। তারাই শ্রমজীবী শ্রেণির তথা নির্বিত্তের প্রতিনিধি— তাদের শ্রেণিচেতনা তীক্ষ্ণ এবং সমাজবদলের আকাঙ্ক্ষা মার্কসবাদ-অনুসারী।

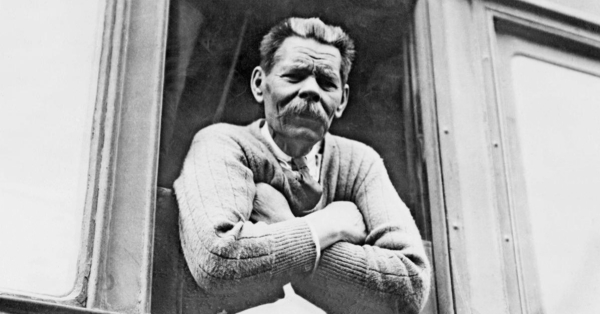

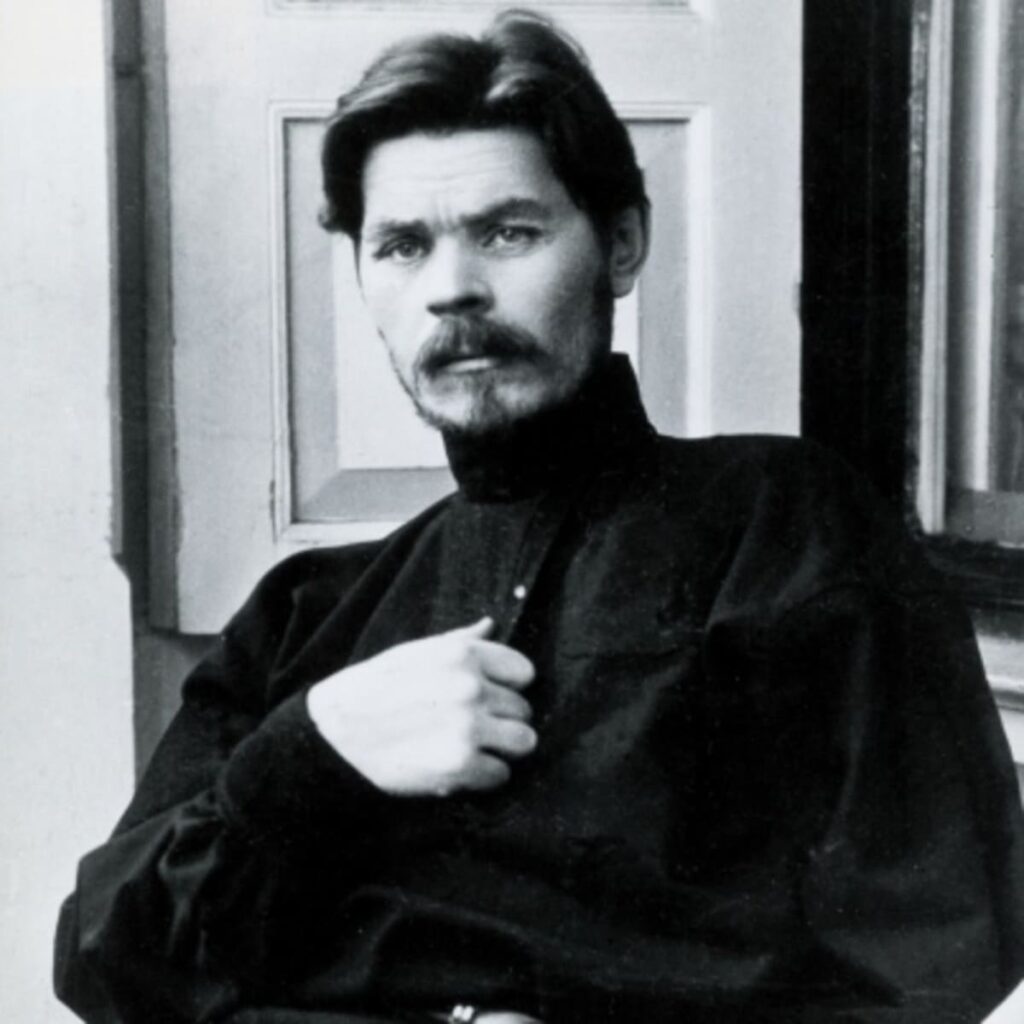

জীবনদর্শন বদলের সঙ্গে-সঙ্গে, পূর্বতন সামাজিক অবস্থানের সমালোচনা করে, নতুন অবস্থানে উত্তরণের যাত্রাপথ ‘মা’ উপন্যাসের মতো গোর্কির জীবনেও সত্যি। তাঁর জন্ম কোনও প্রোলেতারিয়েত পরিবারে হয়নি। তাঁর দাদু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন সেনাবাহিনীর অফিসার। গোর্কির বাবা স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী ছিলেন। গোর্কি তাঁর চেতনার উত্তরণের মধ্য দিয়ে, তাঁর শ্রেণি অবস্থান ও সামাজিক পুঁজিকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে, নির্বিত্তের মুক্তির উৎসবে যোগ দেন।

‘ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ আত্মকথন, বাংলায় যার অনুবাদ হয়েছিল ‘পৃথিবীর পথে’ শিরোনামে, গোর্কি তাঁর কৈশোরের জীবনসংগ্রামের কথা বলেছেন। সমাজকে জানা, দুনিয়াকে চেনা আর মানুষের সংস্পর্শে এসে জটিল-গভীর দ্বন্দ্বগুলিকে জানা— গোর্কির জীবনদর্শন তৈরি হচ্ছিল এই পর্যায়ে। ভেঙে পড়ছিল আগের চেতনানির্মাণ। ‘ইন দ্য ওয়র্ল্ড’ নিছক স্মৃতিকামুক হয়ে অতীতে ফেরা নয়, এই আত্মজীবনী বিপ্লবপূর্ব রাশিয়াকে চেনার আখ্যান। শ্রেণি বৈষম্য। শ্রমজীবীদের অসহনীয় দুর্দশা। অস্থায়ী শ্রমিকদের ওপরে অমানবিক শোষণ। জারের অত্যাচার। পেটি বুর্জোয়াদের দোদুল্যমান অবস্থান।

দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের বর্ণনার মতোই, একটা নিকষ স্যাঁতস্যাঁতে ছায়া ঘিরে রয়েছে রাশিয়ার সমাজজীবনে। শিক্ষা বরাদ্দ শুধু অভিজাত আর স্বচ্ছলবিত্তের জন্য। প্রতিপত্তি রয়েছে শুধু ক্ষমতার দালালদের। গোর্কি প্রথাগত শিক্ষার বাইরে জীবনের যাত্রাপথ থেকে জ্ঞান অর্জন করলেন। সময় আর রাজনীতির মিথষ্ক্রিয়ায় নির্মিত মানুষের সঙ্গে, মানুষের সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হতে-হতে চিনলেন, রুশ সমাজের অন্তর্প্রদাহ। সংকট আর সংকটমুক্তির ছটফটানি। নিপীড়িতের একজন হয়ে, তাঁদের ভাষ্য বুঝে নিতে-নিতে, গোর্কি তাঁদের ভাষা আখ্যানবদ্ধ করলেন।

চেতনার এই রূপান্তর এল, শ্রেণিরাজনীতির শিক্ষা থেকে। গোর্কির আত্মজীবনীর প্রত্যেকটি খণ্ড সামগ্রিক ভাবে আত্মজীবনী বর্গের মধ্যেও বদল আনল। আত্মজীবনী শুধু ব্যক্তিকে না, সময় আর সমাজকে জানার উল্লেখযোগ্য পাঠ হয়ে উঠতে পারে, তা জানাল বিশ্বসাহিত্যকে। এই সচেতন উত্তরণের চেতনা ফল্গুধারার মতো তাঁর সব লেখার ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে।

১৮৯৯ সালে গোর্কি লিখেছিলেন, ‘ফোমা গর্দেয়েভ’। বুর্জোয়া ব্যবস্থার নৈতিক অধঃপতনে, ব্যক্তির অস্তিত্বের টালমাটাল এই উপন্যাসের বিষয়। অর্থ, স্বচ্ছলতা, রাশি-রাশি সুলভ ভোগ্যপণ্য— কোনও কিছুই যখন মানসিক অস্থিরতা কমাতে পারে না, জীবনের প্রকৃত বোধ থেকে দূরে নিয়ে যায়, তখন ফোমা-র মতো দ্বিধাদীর্ণ চরিত্র সৃষ্টি হয়। তার সংকট আদতে সামাজিক-রাজনৈতিক ট্র্যাজিক পরিণতির ফলাফল। ফোমা সামাজিক বৈষম্য আর নিজের ত্রস্ত অবস্থান বুঝেও ‘একা’। মানুষের ভালবাসা আর নৈকট্যের উষ্ণতা চেয়েও বরফশীতল দূরত্ব পেয়েছিল ফোমা। ‘মা’ উপন্যাসের মা-র মতো বা পাভেলের মতো ফোমার সামনে অস্তিত্বের উত্তরণের জন্য দ্রোহ নেই। ব্যক্তি থেকে সামাজিকে পৌঁছানোর প্রগতিশীল সমাধানপথ নেই। শ্রেণিবোধ নেই। সমালোচনাত্মক বাস্তবতা রয়েছে। ফোমা গর্দেয়েভের অসুখ জেনেছিলেন বলেই, গোর্কি পাভেলের সময়ের জটিল গর্ভযন্ত্রণা বুঝেছিলেন এবং অসুখ নিরাময়ের আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন।

বিশ্বসাহিত্য গোর্কিকে মনে রেখেছে তাঁর দিগন্তপ্রসারী সাহিত্যভাবনা আর ‘মা’ উপন্যাসে, শ্রমজীবীর আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের কথক হিসেবে। আজকের নয়া-ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তির একস্বর উদ্যাপনের সময়— গোর্কির মতো সাহিত্যভাবনা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের গেঁড়ে বসা, সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প নীতির প্রতিস্পর্ধায় তথা বিরুদ্ধস্বরের লেখককে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়ার সময়, প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীর সংঘবদ্ধতা বড্ড জরুরি।