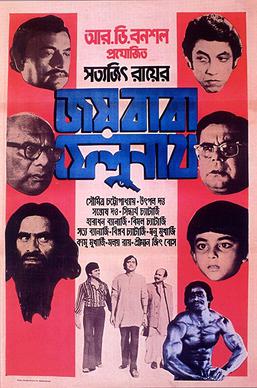

আফ্রিকার রাজা যে দুর্গাঠাকুরের বাহন, শৈশব থেকে একাংশর মধ্যবিত্ত বাঙালি তা লব্জের মতোই জেনে এসেছে গত তিন-চার দশক ধরে। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে। শারদীয় মরশুমের ধারে-কাছেও নয়। তাও কয়েক দশক ধরে বাঙালির পুজোর কৌম স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করল এই ছবি।

এর সূত্র খুঁজে দেখতে গেলে অন্যতর এক ভাবনামহলের দরজা খোলে। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ উপন্যাসের প্রতিটি পরত তৈরি হয়েছিল কীভাবে, সেদিকে একটু নজর রাখা যাক আগে। ফেলুদার তদন্ত-পর্যটনের নানা পর্যায়, দেশ থেকে বিদেশ, পাহাড়, শহর, জঙ্গল, সমুদ্র বা শান্তিনিকেতনে (শেষ গল্প ‘রবার্টসনের রুবি’) তার বিস্তার। এর পাশাপাশি ফেলুদার আরেক রকমের গতায়াতের জায়গা তীর্থস্থান। কেদার-বদ্রী বা বেনারস— এই দুই জায়গাতেই লোভ এবং খুনখারাপির যে জাল ফেলুদা ভেদ করেছিল, তার সঙ্গে জুড়ে ছিল কোনও এক দেবতার মূর্তি চুরির অণুষঙ্গ, (‘এবার কাণ্ড কেদারনাথে’-তে অষ্টধাতুর বালগোপাল, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ গণেশের মূর্তি) যা একই সঙ্গে জড়িত পারিবারিক ভাগ্যচক্র গোছের বিষয়ের সঙ্গে। দু’টি গল্পেই মোটিফ হিসেবে আসে ছদ্মবেশী সাধু, যদিও ‘এবার কাণ্ড কেদারনাথে’-তে ভবানী উপাধ্যায় ওরফে দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সত্যিকারের বিবাগী, আর ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ মছলিবাবা ছিল রায়বেরিলির জেলপালানো দাগী আসামি, মগনলাল মেঘরাজের স্যাঙাত-মাত্র, যার আসল নাম পুরন্দর রাউত, এককালে যে-মনুমেন্টের তলায় হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাত। সাধুবাবাদের ভণ্ডামি ও মুখোশ খোলার এই খেলাটা অবশ্য খুবই আগ্রহব্যঞ্জক এই কারণে, ফেলুদা যে-বছর আবির্ভূত হচ্ছে গল্পের পাতায়, সেই বছরই মুক্তি পাচ্ছে ‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’, যার মধ্যে ‘মহাপুরুষ’ পরশুরামের ‘বিরিঞ্চি বাবা’-র আধারে নির্মিত। ভণ্ড সাধুর যে-চেহারা সেই ছবিতে দেখিয়েছেন সত্যজিৎ, তার একধরনের ‘সাবভার্সন’ আসে মছলিবাবা-তে। শিক্ষিত বিরিঞ্চি বাবার মুখোশ খুলে বা তাকে ‘এক্সপোজ’ করে নিবারণের ‘অগ্নিবিজ্ঞানটা জানা নেই বুঝি, প্রভু’ বলে খোঁচা মারাটা আসলে যতটা বুদ্ধিদীপ্তির দৃষ্টান্ত, ‘কোতোয়ালি’-তে উত্তর ভারতের ‘সাজানো বাবাজি’-র ‘আঁশ ছাড়ানো’-র ফেলুদাসুলভ কৃতিত্বের সঙ্গে তার তফাত আছে। মোদ্দায়, কাশীতে গিয়ে এক বাঙালি পরিবারের সৌভাগ্যের চিহ্নটুকু উদ্ধার করার নেপথ্যে যে-যে খলনায়কের মোকাবিলা ফেলুদা করে, তারা ইতিহাস থেকে দর্শন সব আয়ত্ত করে উচ্চমার্গীয় ঢপ মারতে পারত না, তাদের (মগনলাল বা মছলিবাবা) অপরাধের নমুনা অনেক বেশি মোটা দাগের ও বিপজ্জনক। তাই ফেলুদাই মছলিবাবা সেজে গল্পে গঙ্গা থেকে ভেসে ওঠে ভাসান যাওয়া সিংহের মাথা নিয়ে, আর ছবিতে সোজা মগনলালকে বন্দুক ধরে প্রাইভেট সার্কাসের খেল দেখায়।

‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ উপন্যাসে বিকাশ নেহাত-ই বেকারত্বর চাপে মগনলালের ফাঁদে পড়া যুবক ছিল না, সে গণেশের লোভে পড়ে নিজেই শ্রীধর ভ্যারাইটি স্টোর্স থেকে ছোরা কিনে খুন করে শশীবাবুকে। এবং তারপর গণেশ লুকিয়ে রাখে নিজের রেডিওতে। আর ছবিতে মগনলাল তাকে শশীবাবুর খুন সম্পর্কে নিজেই বলে, ‘আপনি কি পারবেন না পারবেন সে আমার জানা আছে, আপনি শুধু চিনিয়ে দিবেন, বাকি কাম অন্য লোক করবে।’ মগনলাল-রূপী উৎপল দত্তর ঠান্ডা চোখের সামনে বিকাশ-বেশী বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের ভেঙে পড়া মিলে যায় মানমন্দিরে ফেলুদার উদ্যত পিস্তলের সামনে সত্যি কবুল করা বিকাশের ভেঙে পড়ার সঙ্গে। সেই দৃশ্যে নেপথ্যে যেন বেজে ওঠে বিজয়ার ঢাক, পুজোর শুরুতেই। উপন্যাসে বিজয়ার ভাসান ও ক্লাইম্যাক্স এক বিন্দুতে মিলেছিল, এবং তা প্রায় কার্নিভাল হয়ে উঠেছিল। তারপর হুডানিটের নিয়ম মেনে একঘর লোকের সামনে বিকাশের মুখোশ খোলে ফেলুদা, রুকু চেঁচিয়ে ওঠে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে। কিন্তু ছবিতে সেই নিষ্ঠুর সত্য উদঘাটন কিছুটা সমবেদনায় ভরে ওঠে, যখন ওই বিজয়ার বাজনার সঙ্গে বিকাশের কান্না মিশে যায়, বিকাশ বলে, ‘এখানে আমার কোনও ফিউচার নেই’, এক যুবকের স্বপ্নের বিসর্জনকে সত্যজিৎ কিছুটা নরম করে তোলেন সেই দৃশ্যে।

‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ চলচ্চিত্র হিসেবে কেঠো গোয়েন্দা গল্পের থেকে সরে যায় আরও একটি বিন্দুতে। তা শশীবাবুর খুন। ‘পরশু তো ষষ্ঠী, আপনার কাজ পরশুর মধ্যে হয়ে যাবে?’ ফেলুদার যে-প্রশ্ন এখন বাঙালির পুজো সংক্রান্ত ফেসবুক-বিলাসের অপরিহার্য অঙ্গ, তা শশীবাবুর সঙ্গে আদতে এক ব্যক্তিগত পরিসর তৈরি করে দর্শকের। সেই পরিসরের ইঙ্গিত থাকে ছবির শুরু থেকেই, যখন রুকুকে বসিয়ে দুর্গা-পরিবারের সম্যক পরিচিতি দেয় শশীবাবু। কিন্তু ফেলুদার লেন্স থেকে শশীবাবুর সঙ্গে পরিচয় আসলে দর্শককে আরও ঘনিষ্ঠ করা চরিত্রর সঙ্গে। সে-জন্যই গণেশ মূর্তি উদ্ধার করে যখন শশীবাবু যায় বিকাশের কাছে, তখন তার কাঁপা-কাঁপা হাত ও অশ্রুসজল চোখ সেই করুণ রসকে অবধারিত করে, যা ফেলুদাদের শশীবাবুকে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় গলিতে উদ্ধার করার দৃশ্যে পূর্ণতা পায়। গল্পে একঝলক শশীবাবুর টলতে-টলতে আসা দেখে তাকে মাতাল ভেবেছিল তোপসে। ছবিতে এই বিচ্ছিন্ন অনুভব অনেক বেশি একাত্ম হয়ে যায় লহমায়, যখন ‘আসবে সবাই, মরবে ইঁদু্র বেচারা’-র সুকুমারীয় উচ্চারণ আমরা ফেলুদার মুখে শুনি, এবং পরমুহূর্তেই অর্ধমৃত শশীবাবুর সঙ্গে ফেলুদাদের মোলাকাত। এর আগেই যখন শশীবাবুর মগনলাল-নিযুক্ত হত্যাকারীর হাতের আভাসটুকু দেখা যায়, তখন জটায়ু তার গল্পের নাম বলছে, ‘গোরিলার গোগ্রাস’। শশীবাবুকে এই জঙ্গলের রাজত্বর শিকার হিসেবে প্রতিপন্ন করার কাজটা এত সূক্ষ্মভাবে করেন সত্যজিৎ, যাতে প্রথম দৃশ্যের সেই ঠাকুর গড়া এবং ফেলুদার ষষ্ঠীর মধ্যে প্রতিমার কাজ শেষ হবে কি না প্রশ্নের উত্তরে সেই আশ্বাসবাণী, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ তা হয়ে যাবে’ আরও বিষাদে ভরে ওঠে।

শশীবাবুর খুনের পরে পরেই ফেলুদা ‘আফ্রিকার রাজা’-র রহস্যভেদ করে, ফেলুদা নিজের মুখে বলে না, কে আফ্রিকার রাজা, ক্যামেরা সোজা দুর্গার বাহন সিংহের মুখে এসে ঠেকে। মূল গল্পে ‘টারজান’ দেখতে গিয়ে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের ঐতিহ্যবাহী সেই সিংহটিকে দেখে ফেলুদা এই সংকেত উদ্ধার করেছিল। আর এখানে সরাসরি পুজোর আবহে মিশে যায় এই ক্লু। দেখা যায়, কারিগরের অপমৃত্যু উদ্যাপন আটকে রাখতে পারেনি। কিন্তু সেই উদ্যাপনের আলো থেকে রুকু সরে রয়েছে, কারণ তার প্ল্যানমাফিক উদ্ধার হয়নি গণেশ।

মোদ্দায়, কাশীতে গিয়ে এক বাঙালি পরিবারের সৌভাগ্যের চিহ্নটুকু উদ্ধার করার নেপথ্যে যে-যে খলনায়কের মোকাবিলা ফেলুদা করে, তারা ইতিহাস থেকে দর্শন সব আয়ত্ত করে উচ্চমার্গীয় ঢপ মারতে পারত না, তাদের (মগনলাল বা মছলিবাবা) অপরাধের নমুনা অনেক বেশি মোটা দাগের ও বিপজ্জনক।

আরও মনে রাখার, এই শারদীয় আবহের মাঝেই উমানাথকে (হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়) আলোআঁধারি ঘরে ডেকে তার বাবা (বিমল চট্টোপাধ্যায়) জানায়, ছেলেকে সে বিশ্বাস করে না। শশীবাবুর খুনের পরিকল্পনার সময়ে মগনলালের ঘর, প্রথম মগনলালের ঘরে ঢুকে আলোকিত ঘরকেও ফেলুদার অন্ধকার দেখা, শশীবাবুর খুনের সময়ের গলি এবং জটায়ুর ‘হন্টেড বাড়ি’-র উল্লেখ, হোটেলের ঘরে অল্প আলোয় ফেলুদার চিন্তিত পায়চারি— এভাবেই উৎসবের আলোর নীচের অন্ধকার অল্প-অল্প করে ছবির আলোকবিন্যাসে তুলে ধরেছিলেন সত্যজিৎ। যেখানে পারিবারিক নিগড়ের আড়ালে আছে অবিশ্বাস ও ভাঙনের ইঙ্গিত, আছে লোভ ও অপরাধের নীল নকশা।

এর প্রায় দু’দশক পর ‘উৎসব’-এর শুরুর দৃশ্যে ঋতুপর্ণ ঘোষ যখন ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এর সশ্রদ্ধ উল্লেখ রাখলেন, এবং প্রায় একটি অনুরূপ দৃশ্যে— তখন একেবারেই অন্য মোকামে তিনি নির্মাণ করতে শুরু করলেন পারিবারিক ভাঙনের অন্যতর আখ্যান। একান্নবর্তী পরিবারের ভেতর বিচ্যুতি কীভাবে আসছে, তা শীর্ষেন্দুর শৈশবমাখা কাহিনি-কাঠামোর চলচ্চিত্রায়ন করতে গিয়েও এড়িয়ে যাননি ঋতুপর্ণ। গল্পের তোড়ে পুজো বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতে যেমন বাড়ির ছেলে হাবুল বিষণ্ণ হয়ে ঘরে এসে তার অভিমান জানিয়ে যায় নকল গন্ধর্ব কুমারকে, তেমনই পুজো আসছে-র আবহে কারিগরের যে-ছেলে হাসিমুখে কুড়িয়ে নেয় চালচিত্রর সোনার রাংতা, সে-অন্ধকার ঠাকুরদালানে বসে থাকে চুপচাপ, তার পরিবারের সঙ্গে, তাকে ভাত খাইয়ে দেওয়া হয় নীরবে। আবার একইভাবে খুব সূক্ষ্ম একটি ভাঙনসূত্র তৈরি হয়, যখন পরিবারের প্রবাসী সন্তান ফেরে। শীর্ষেন্দুর নির্ভেজাল গ্রাম্য আবহ বজায় রেখেও ঋতুপর্ণ দেখিয়ে দেন, বিদেশ থেকে আনা পণ্য কীভাবে গৃহীত হচ্ছে এই গ্রামবাসী বনেদি পরিবারটিতে, কীভাবে ওই শেকড়গাঁথা বাঙালি পরিবারে বিশ্বায়নের ছোঁয়াচ এসে লাগছে। এই ভাঙন ‘উৎসব’-এ স্পষ্ট হয় পারিবারিক কেচ্ছায়, মধ্যবিত্ত পরিবারের স্যানিটির ভাঙনে। অজাচারের ইঙ্গিত এবং পরিবারের নৈতিক অবস্থান, গৃহহিংসার আভাস, স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারে ভিন্ন রাজনীতির (ধরেই নেওয়া যায় বাম রাজনীতি) জামাইকে ঘিরে দাম্পত্যের জটিলতা, চাকরি যাওয়া ভাইয়ের বিদেশি ব্র্যান্ডের সিগারেট থেকে নেমে আসা দেশজ সিগারেটে, বাড়ি বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া পরিবারের সকলের অর্থনৈতিক স্বার্থ— এভাবেই তিলে-তিলে বাঙালির চেনা উৎসব হয়ে ওঠে এক অন্য ভাঙন-নির্মাণ।

উদ্যাপনের আড়ালে বিপর্যয়ের ইঙ্গিত সত্ত্বেও এই দু’টি ছবিই শেষ হয় আলোতে। তাই আরও এমন অনেক ছবির সঙ্গে বাঙালির শারদীয় উচ্ছ্বাসে অবিচ্ছেদ্য হয়ে জুড়ে থাকা কিন্তু একটু ভেবে দেখলে, এই দু’টি ছবিতেই পুজো প্রেক্ষাপট মাত্র। কাশীর গলিগলতার অপরাধজগৎ, মানুষের ব্যর্থতা ও লোভ, বিশ্বাসভঙ্গ ও হত্যার চালচিত্র হিসেবে দুর্গাপুজোর উপস্থিতি বিচ্ছিন্ন নয়। বরং পুজোর ওই ডামাডোলের মধ্যেই এই সবক’টি আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই উৎসবের আলো আসলে আঁধারেরই পটভূমি।