বাঁকুড়া জেলার জামকুরি গ্রামে আজও মল্ল রাজাদের পাট। নিজেদের সেই সাকিন মহল্লায় মাঝারি, জীর্ণ চেহারার রাজরাজেশ্বরী মন্দির। আর অন্য প্রান্তে আরেক শাখার মল্ল রাজাদের বিষ্ণুপুর সদর। সেই সাকিনে ‘জাগ্রত’ মৃন্ময়ী মন্দির। এই দুই মন্দিরেই মৃন্ময়ী আর রাজরাজেশ্বরী ছাড়াও আরেকজন আরাধ্যা দেবীর অবস্থান। লোকমুখে সে ‘মহামারী’। তাই ওই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, তারা ‘মহামারী’-কে সঙ্গে নিয়েই বসত করে আসছে বহু কাল।

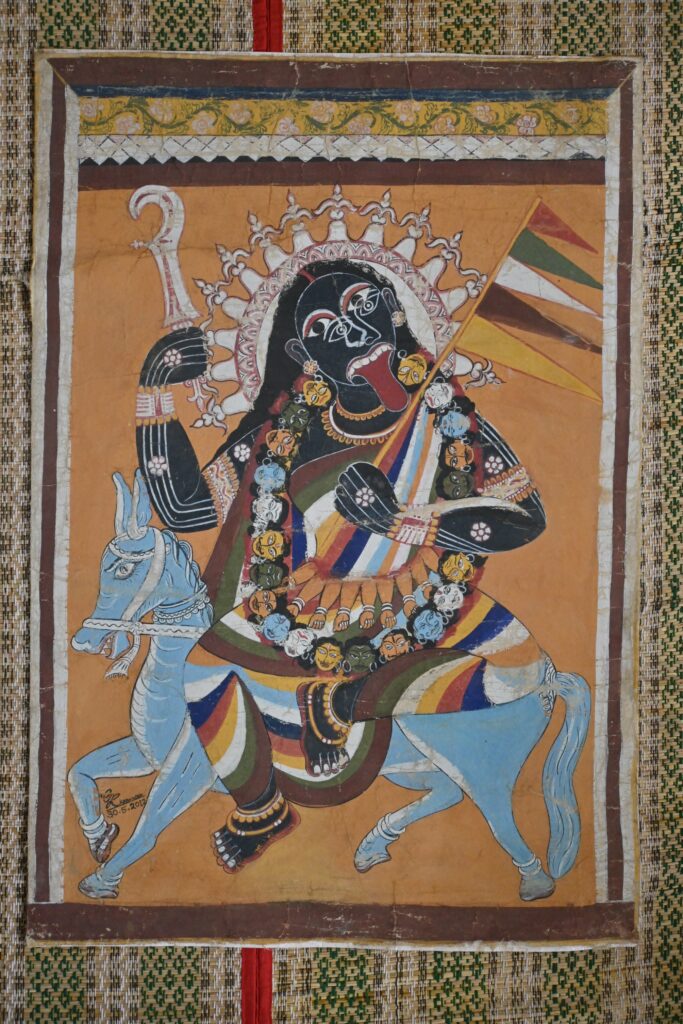

কিন্তু কে এই দেবী, যার নাম মহামারী? ‘মহামারী’ হল আসলে একটি দেবী পটের নাম। দিঘল পট নয়, সরাসরি চৌকো পটে অঙ্কিত ঈশ্বরীর এখানে আলাদাই স্বরূপ। তাকে রোজের দেখা দস্তুর নয়, কারণ সে স্বয়ং ভয়ংকরী। কিন্তু গ্রাম সুবাদে সবাই জানেন, ঈশ্বরী মহামারী সকলের বড়ই আপন। বিশ্বাস যে, তারই আর্শীবাদরূপী অমৃতের টিকাদান বঙ্গের মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। অশ্বরুপী গর্দভের পিঠে চড়ে কালী-স্বরূপা দেবী মহামারী কতবার যে মরণকে গ্রাম-সীমানার ওপারে পাঠিয়েছে, তা হাতে গুনে শেষ করা যায় না। এই কারণেই বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধার অঞ্জলিতে আজও এমন পটের পুজো হয় বাঁকুড়া জেলার এই দুই সাকিনে। লোকে এখানে আদর করে ঈশ্বরীকে ‘মহামারী’ বলেই ডাকে।

এই মহামারী আসলে দেবী শীতলার আরেক রূপ। শীতলাই এখানে আলাদা নাম আর আলাদা রূপে পুজো পেয়ে আসছেন। মানুষের বিশ্বাস ‘মহামারী’ নামের আড়ালে শীতলা দেবীর পূজা ও ভিক্ষা করলে দেবীর মন গলে এবং সারা রাজ্য রোগমুক্ত হয়। আর এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই একদা মহামারী-আক্রান্ত মল্লভূমিতে শুরু হয় ‘মহামারী’ নামের এমন শীতলা দেবীর পুজো। এই পুজো হয় পটে।

জামকুড়ি মল্ল রাজবাড়ির মহামারী পটের বর্তমান শিল্পী হলেন কৃপাময়ী কর্মকার। আর বিষ্ণুপুরে এই পটের শিল্পীর নাম অজানা থেকে গিয়েছে নানা কারণে। আসলে ওখানে সেই প্রাচীনকাল থেকেই পটটি লালশালুতে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। আর যেহেতু নতুন করে পট আঁকা হয়নি, তাই আজও সেই লালশালু জড়ানো অবস্থাতেই ‘মহামারী’ নাম্নী শীতলা পুজো পেয়ে আসছে। অতীতের স্মৃতি মনে করে কেউ কেউ বলেন, বিষ্ণুপুরের ‘মহামারী’ পটে দেবী আসলে ভয়ানক চেহারায় নরকঙ্কাল রূপে হাজির। আজও যখন বিষ্ণুপুরের রাজ সীমানা দুর্গাপুজোর উৎসবে মেতে ওঠেন, ঠিক তখন নবমীর নিশিতে সবার চোখের আড়ালে ও অলক্ষে, দুই সাকিনের দুই মন্দিরে পুজো পান দেবী ‘মহামারী’।

আপামর এই দেশ যুগ যুগ ধরে কলেরা, বসন্ত ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বিধ্বস্ত হয়েছে। অথর্ব বেদ থেকে শুরু করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, অন্যদিকে মনসামঙ্গল কাব্য কিংবা চৈতন্যভাগবত— সবেতেই নথিবদ্ধ হয়েছে দুর্ভিক্ষ-মহামারী আক্রান্ত বাংলা ও ভারতের চিত্র। অথর্ব বেদ থেকে যেমন জানা যায়, একবার মশাবাহিত রোগের জন্য প্রাচীন ভারতের গান্ধার ও মগধে মৃত্যুর মিছিল দেখা গিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, আধুনিক কালে ইংরেজ আমলেই নাকি এই দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে কমপক্ষে বাইশবার। আর মহামারী দেখা দিয়েছে তারও বেশি সময় ধরে। এই দুঃখভরা স্মৃতি বাংলার কবি, সাহিত্যিক, গায়ক প্রমুখ যেমন তাঁদের কবিতা, সাহিত্যে, বা গানের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন, ঠিক তেমনই শিল্পীরাও সেই স্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে। যে কারণে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে স্লেট পাথরের উপবাসী বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তি একদিকে যেমন বুদ্ধের কঠোর সাধনার প্রতিভূ, আবার অন্যদিকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীর এই মূর্তি সেই সময়ে গান্ধার অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কথাও মনে করিয়ে দেয়।

এভাবেই গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে আজও যখন দেখা যায়, সকাল-সন্ধ্যায় ঝাট দেওয়া, ধূপ-ধুনো দেওয়ার রীতি— তখন বোঝা যায়, সেই প্রাচীনকাল থেকেই মশা-মাছিবাহিত রোগের ফলে দেখা দেওয়া মহামারীর কথা স্মৃতিতে মনের অগোচরে জাগিয়ে রেখেছেন বাংলার পুরনারীরা।

এখন এই প্রগতির যুগেও গ্রামবাংলার মানুষ মহামারী, ওলাওঠা ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুজো করেন নানা রূপে শীতলা দেবীকে। শাস্ত্রমতে, তিনি দৈত্যাসুর কালকে, মর্তলোকে জরা, কলেরা, গুটিবসন্ত, আমাশা কিংবা হামের মতো অসুখ বিস্তারের কাজ থেকে বিরত করেছিলেন। তাই বলা যায়, মানবমনের অন্দরে যুগ যুগ ধরে জেগে থাকা স্মৃতি আজও মানুষকে দেবীর সামনে নিয়ে আসে।

মহামারী আসলে দেবী শীতলার আরেক রূপ। শীতলাই এখানে আলাদা নাম আর আলাদা রূপে পুজো পেয়ে আসছেন। মানুষের বিশ্বাস ‘মহামারী’ নামের আড়ালে শীতলা দেবীর পূজা ও ভিক্ষা করলে দেবীর মন গলে এবং সারা রাজ্য রোগমুক্ত হয়। আর এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই একদা মহামারী-আক্রান্ত মল্লভূমিতে শুরু হয় ‘মহামারী’ নামের এমন শীতলা দেবীর পুজো। এই পুজো হয় পটে।

এভাবেই যুগ বদলের সাক্ষী রেখে সেই এক অতীতের মহামারী-আক্রান্ত বাংলার সমাজচিত্রর সাক্ষী বিষ্ণুপুরের কৃপাময়ী কর্মকারের আঁকা ‘মহামারী পট’। এই পট একদিকে গ্রাম সুবাদে মানুষের বিশ্বাস থেকে আজও পুজিত, অন্যদিকে এই পট মল্ল রাজাদের প্রজা প্রেমেরও সাক্ষী। আসলে মল্ল রাজারাই প্রথম প্রজার মঙ্গল কামনায় নিজেদের বাড়িতেই এই দেবীর পুজো শুরু করেছিলেন পটের চিত্রের মাধ্যমে। এখানে দেবী খচ্চরের ওপর অধিষ্ঠাত্রী। গায়ের রং কালো। চিত্র-বিচারে কালী ও শীতলার মিলনেই এই দেবীরূপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত লৌকিক শীতলা দেবীর সঙ্গে এর পার্থক্য থাকলেও এর পিছনে রয়েছে শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা। এই বিষয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ জানায় রীতি অনুযায়ী ‘মহামারী’ শব্দটির একটি অর্থ হল, ‘কালী’। আবার অক্ষয়কুমার দত্তর ‘শীতলা পণ্ডিত’ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে— ‘শীতলা বসন্ত, বিস্ফোটক, গলগণ্ড রোগের দেবতা।… দেবী বিবস্ত্র ও গর্দভারূঢ, তিনি মার্জনী কলস ও শূর্প ধারণ করিয়া থাকেন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। ইনি শিব-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহার কবচের মধ্যেও মুণ্ডমালিনী কালীর স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন’। এর থেকেই এই পটের স্বরূপের মধ্যে শীতলা, কালী আর মহামারী কীভাবে যুক্ত, সে-কথা বুঝতে পারা যায়।

বনবীরসিংহ গ্রামের কৃপাময়ী কর্মকারের সঙ্গে কথায় কথায় জানা যায়, জামকুড়ি রাজবাড়ির এক মল্ল রাজা স্বপ্নাদেশে শীতলার কালী রূপের চেহারা দেখেছিলেন। এবং তারপর তিনি সেই রূপ বর্ণনা করে মহামারী পট আঁকিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ির শিল্পীদের দিয়ে। জামকুড়িতে একবার মহামারীর প্রবল প্রকোপ দেখা যায়। জামকুড়ির আশে পাশের অঞ্চল পরিদর্শন করতে বেরিয়ে রাজা দেখতে পান (এই রাজার নাম নিয়ে কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়নি) মৃত্যুর মিছিল। তাই দেখে রাজার মন দুঃখে পরিশ্রান্ত হয়। তখন এক বিশাল গাছের তলায় তিনি বসে পড়েন। ঠিক তখনই রাজা ঘুমের মধ্যে এক দেবী দর্শন করেন। পঞ্চবর্ণের পতাকা হাতে তিনি খচ্চরের পিঠে বসে আছেন। নিশুতি কালো দেবীর গায়ের রং। যেন সার্থক মৃত্যুর কাণ্ডারী। এই দেবীর শরীর যেন কঙ্কাল-রূপী। রাজা স্বপ্নাদেশ পেলেন দেবীর কাছ থেকে যে, রাজ্যবাসীর মঙ্গলকামনার্থে সবার অলক্ষ্যে পুজো করতে হবে তাঁকে। ডাক পড়ল বনবীরসিংহপুরের কর্মকারদের। এই কর্মকাররা আদতে লোহা পিটিয়ে তাবিজ তৈরি করতেন। আবার এই কর্মকাররাই ছিলেন জামকুড়ি রাজবাড়ির দুর্গা পটশিল্পী। রাজার বিশ্বাস ছিল— কর্মকাররা একদিকে দুর্গার পট আঁকেন, অন্যদিকে এঁরাই আবার রোগ-ব্যাধি দূর করার জন্য তাবিজ দেন, তাই তাঁদের হাতে পট আঁকা হলেই মা সন্তুষ্ট হবেন।

রাজার আদেশে কর্মকার শিল্পী এক অন্ধকারে ঘরে সকলের অগোচরে রাজার মুখের কথা শুনে শুনে তৈরি করলেন ‘মহামারী’ পট। সেই থেকে আজও চলছে। বিগত কয়েক বছর আগে রাজা অমর সিংহের অনুরোধে নতুন করে মহামারী পটটি এঁকেছেন কর্মকার পরিবারের বউ কৃপাময়ী কর্মকার। বছরের একটা দিনই এই পটকে বাইরে আনা হয়।

জামকুড়ি মল্ল রাজবাড়ির মতোই বিষ্ণুপুর রাজপরিবার ও কুচিয়াখোল রাজপরিবারেও দুর্গাপুজো নবমীর মধ্যরাতে সবার অগোচরে এই মহামারী পটপূজা হয়। এই পুজো ঘিরে রয়েছে নানা ধরনের লৌকিক বিশ্বাস। যেমন সকলেই মনে করেন, জনসমক্ষে এই পুজো দেখলে মৃত্যু নেমে আসে। এমনকী, লোকশ্রুতি আছে, যিনি প্রথম এই পট এঁকেছিলেন, তিনিও নাকি কয়েকদিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাই পুজোর আগে ঢেঁড়া পিটিয়ে প্রজাদের ঘুমতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আজও এই ধারা পালন করা হয়। রাজা ও রাজপরিবারের সদস্য ছাড়া এই পুজোর প্রসাদও কাউকে বিতরণ করা হয় না। এছাড়া সবার অগোচরে দেবী-ঘট তুলে এনে মন্দিরে স্থাপন করা হয়। তারপর শুরু হয় পুজো। লাল রঙের শালু কাপড়ে জড়িয়ে রাখা অবস্থাতেই এই পটপুজো হয়। পট খুললেই অমঙ্গল হবে, তাই এমন ব্যবস্থা। রাজপুরোহিত রাজার উপস্থিতিতে দেবীঘটের দিকে পিছন ফিরে এই পুজো নির্বাহ করেন। রাজাদের বিশ্বাস ছিল, দেবীপূজায় সন্তুষ্টি হলে রাজ্যকে রোগমুক্ত করবেন। রাজা নিজে উপস্থিত থাকেন এই পূজায়। রাজা যেহেতু রাজ্যের প্রজাদের রক্ষক, তাই প্রজা নয়, বিপদরূপী মৃত্যু যেন রাজা ও রাজপরিবারের ওপর দিয়েই যায়, এমনই ভাবতেন মল্ল রাজারা।

আজও এ-ধরনের হাজারো বিশ্বাস নিয়েই বাঁকুড়ার মল্লভূমিতে জেগে আছেন এক ভিন্নরূপী বিপত্তারিণী।