ভারতীয় রেলের জন্ম ইংরেজদের হাত ধরে হলেও, তার জয়যাত্রা শুরু ১৯৪৭-এর পর থেকে। স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়ে, গতি, বৈদ্যুতিকরণ, পরিষেবা— সবেতেই এসেছে অনেক পরিবর্তন। হয়তো বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর নিরিখে, গতির দৌড়ে বেশ পিছিয়ে আমাদের রেল, তা সত্ত্বেও আজ ভারতের মতো সুবৃহৎ ও জনাকীর্ণ দেশে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে, প্রধান ভরসা ট্রেনই।

বর্তমানে সুইস ও ভারতীয় প্রযুক্তির মেলবন্ধনে নির্মিত ‘সাদা ঘোড়া’/ ‘WAP 7’ এবং আরামদায়ক জার্মান প্রযুক্তির ‘লিংক হলফম্যান বুশ’ কামরার যুগে, প্রায় তিন দশক পূর্বে পাকাপাকি ভাবে বিদায় নেওয়া, গদাইলস্করি কয়লার ইঞ্জিনচালিত ট্রেন, রয়ে গেছে আমাদের নস্টালজিয়া হয়ে। (স্টিম ইঞ্জিন নিয়ে এহেন অর্বাচীন সুলভ মন্তব্য শুনে অনেকে বেঁকে বসতে পারেন, তাই বলে রাখি— কিছু ট্রেন এমনও ছিল, যারা আজকের মতো দ্রুত গতিতে চলত)।

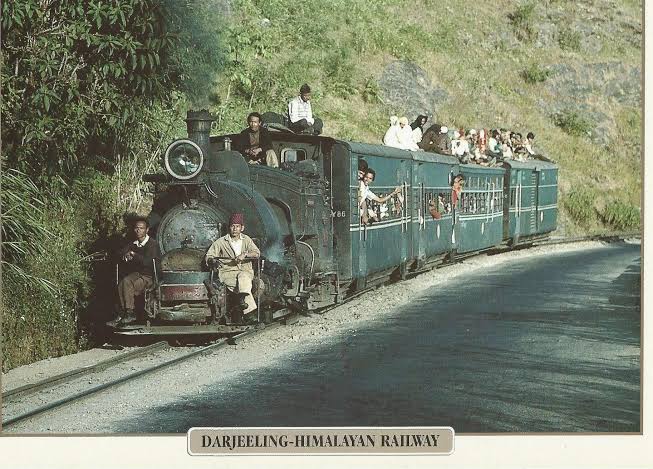

সেই যুগের সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে, টয়ট্রেন। হয়তো সব বাঙালি তার প্রিয় ‘দীপুদা’র মধ্যে, ‘দা’-তে গিয়ে উঠতে পারেননি, কিন্তু বই, ছবি বা নিদেনপক্ষে সিনেমার পর্দায়— রাজেশ খান্না ও শর্মিলা ঠাকুরের সেই এভারগ্রিন গানের সাক্ষী— দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ব্যাপারে জানেন না, এমন সংখ্যা নেহাতই নগন্য।

মোটামুটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি, যখন ভারতে রেল ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়, সে-সময়ে ব্রাঞ্চ লাইন, অর্থাৎ যাতে ট্রেনের ট্রাফিক অনেক কম, সেই লাইনের ক্ষেত্রে ব্রডগেজ লাইনের বদলে, ছোট লাইন অর্থাৎ মিটার গেজ, ও তার থেকেও ছোট ন্যারো গেজ লাইন পাতা হয়।

ভারতে আজ এমন অনেক লাইন— ব্রড গেজে বদলে গেলেও, সাধারণ মানুষদের মধ্যে এখনও লক্ষ্ণৌ জংশনের মতো স্টেশন পরিচিত— ‘ছোটি লাইন’ হিসেবে; কারণ এখান থেকেই ছাড়ত, সে-সময়কার যুক্তপ্রদেশ ও আজকের উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন ছোট-ছোট শহরে যাওয়ার ট্রেন।

এই ‘ছোটি লাইন’-এর মধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ— ‘হিলট্রেন’ বা ‘টয়ট্রেন’। ব্রিটিশ আমলে এর মাধ্যমে কীভাবে সিমলা, দার্জিলিং এবং নীলগিরি-উটির সঙ্গে সমতলের রেল যোগাযোগ গড়ে উঠল এবং বর্তমানে জনমানসে তার প্রভাব কী, বা বলা ভাল, ‘COLLECTIVE MEMORY’-টা কীরকম, সর্বোপরি পর্যটনে তার গুরুত্ব কতটা, সেটাই জানব এই প্রবন্ধে।

গোড়ার কথা

ভারতবর্ষে টয়ট্রেন গঠনের ইতিহাস জানতে হলে, আমাদের জানতে হবে— ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ‘হিলস্টেশন’ তৈরির পূর্বসূত্র, যার সঙ্গে জড়িয়ে ঔপনিবেশিক বর্ণবৈষম্য। ইংরেজরা যে-সময় থেকে বণিকের মানদণ্ড, রাজদণ্ডে পরিণত করার প্রচেষ্টায়, তখন তাদের কাছে সবথেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল, ভারতের ক্রান্তীয় জলবায়ু এবং ফাউ হিসেবে, রোগব্যাধি।

কখনও-কখনও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে, আর তারপর দেশীয় রাজ্যগুলির নিজেদের ঝামেলায় খবরদারি করে, ধীরে-ধীরে কোম্পানি রাজ গড়ে তোলা গেলেও, পরাস্ত করা গেল না রোগব্যাধিকে। পার্কস্ট্রিট গোরস্থান, বাংলার হুগলী বা কাশেম বাজারের গোরস্থানগুলির সমাধি ফলকে চোখ বোলালে, সে-সব কাহিনির কিছু আন্দাজ মেলে।

এমতাবস্থায় ঔপনিবেশিক ভারতে নির্মিত হল, হিলস্টেশন বা ব্রিটিশদের বসবাসের উপযোগী পাহাড়ি শহর। এমন শহর, যেখানে তাদের নিজেদের দেশের ন্যায় মনোরম জলবায়ু থাকবে, গ্রামের মতো একটা পরিবেশের আমেজ পাওয়া যাবে, একইসঙ্গে গড়ে তোলা যাবে সেনা ছাউনি, হঠাৎ কোথাও আদিবাসীরা বিদ্রোহ করলে, যাতে সহজে সেনা পাঠানো যায়।

সর্বোপরি হিলস্টেশন হবে সাহেবদের জায়গা, যাতে সমতলের নেটিভ বা তাদের দ্বারা বাহিত রোগব্যাধি থাকবে না। অবশ্য এটা ভাবলে ভুল হবে, যে এই পাহাড়ি শহর সবটাই আদপে ইংরেজদের বানানো। সে-রকম পুরোনো পাহাড়ি শহর, অনেক যুগ ধরেই ছিল মূলত তীর্থ ক্ষেত্র হিসেবে; কিন্তু সেটার সঙ্গে শেতাঙ্গ সাহেবদের বানানো হিল স্টেশন সম্পূর্ণ আলাদা। এভাবেই গড়ে উঠল দার্জিলিং, শিলং, মুসৌরি, শিমলা, কোদাইকানাল, উটি, মুন্নার ও আরও অনেক হিল স্টেশন।

এর মধ্যে সবথেকে মনোরম শহর হিসেবে, সাহেবদের পছন্দ হল দার্জিলিং, শিমলা আর উটি। প্রায় একই সময়ে দেশে ঘটে গেল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ; কোম্পানি রাজের জায়গায়, ব্রিটিশ রাজের সূচনা। তারই সঙ্গে-সঙ্গে জোরকদমে শুরু হল, উপমহাদেশ জুড়ে রেলপথের বিস্তার, বলাই বাহুল্য সেটা সাহেবদের দরকারের জন্য। একই সময়ে, মানে মোটামুটি ওই ১৮৭০-এর দশক নাগাদ, সমতলের মেনলাইনের রেল স্টেশন থেকে শৈল শহরের উদ্দেশে, ছোট লাইন পাতার পরিকল্পনা করা হল।

অবশেষে, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই, শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত শুরু হল, ন্যারো গেজ ট্রেন বা টয়ট্রেনের যাত্রা। একই দশকে গড়ে ওঠে, কালকা থেকে শিমলা এবং মেত্তপালায়াম থেকে উটি পর্যন্ত টয়ট্রেন। তবে হিল স্টেশন শুধুমাত্র একটা সময়ের পর আর শুধু সাহেবদের স্থান হয়েই রইল না। হয়ে উঠল উচ্চমধ্যবিত্ত ভারতীয়দেরও অবসর যাপনের ক্ষেত্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর্থিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; ইউরোপের বাকি দেশগুলির মতো সে-সময়ে, উপমহাদেশের ব্রিটিশ সংস্থা আর দেশীয় রাজ্য পরিচালিত রেল কোম্পানিগুলি, শুরু করে পোস্টার ছাপানোর কাজ; পাহাড়ি টয়ট্রেন হয়ে ওঠে আত্মপ্রচারের প্রধান হাতিয়ার। পাশাপাশি, ভারত ভ্রমণের জন্য, ইউরোপের সাহেবদের আমন্ত্রণ জানানো এবং প্রমাণ করা, তারা এখানকার সমাজ কত উন্নত করেছে, মানুষকে সভ্য করেছে ইত্যাদি। ওই যাকে এক কথায় বলে, ‘White Man’s Burden’।

যাই হোক, এই ছিল মোটামুটি ভাবে ইংরেজ আমলে শৈলশহর আর রেলপথ স্থাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অবশ্য অস্বীকার করে উপায় নেই, দুর্গম বিপদ সংকুল পরিবেশে, উন্নত প্রযুক্তির ব্যাবহার করা হয়েছিল এবং আজও সেগুলো কিছুক্ষেত্রে সগৌরবে বিরাজমান।

আজকের দার্জিলিং, কুন্নুর বা উটি স্টেশনে দাঁড়ালে, পুরনো দিনে কেউ ফিরে যেতেই পারেন। ইংরেজদের প্রযুক্তির সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদের শ্রমের মেলবন্ধন— এই পার্বত্য রেলপথগুলি স্বাধীনতার পরেও, ভারতীয় রেলের পোস্টার বয় এবং বর্তমানে UNESCO এর World Heritage-এর মধ্যে সগৌরবে বিদ্যমান। এই রেলপথের প্রধান তিন মূর্তি যথাক্রমে— দার্জিলিং হিমালয়ান রেল, কালকা-শিমলা রেল ও নীলগিরি মাউন্টেন রেল।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেল

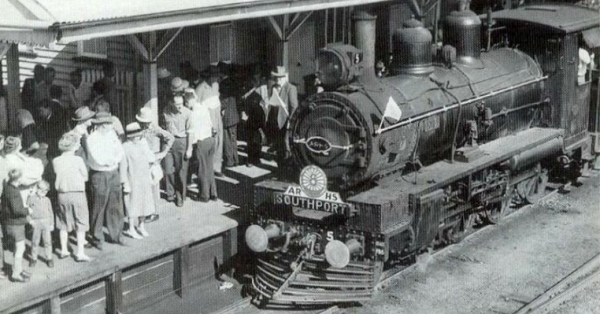

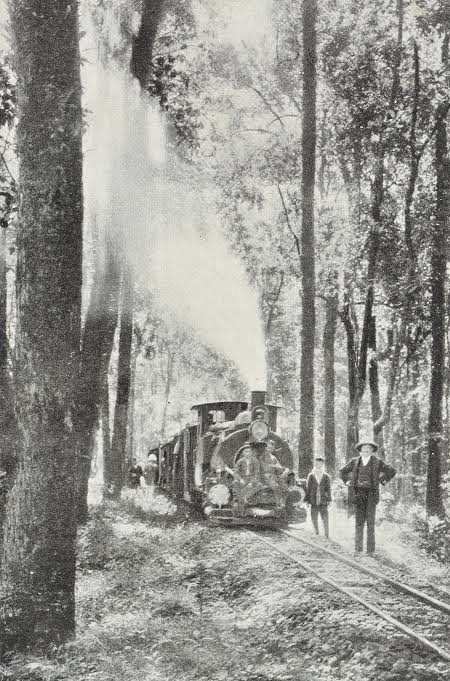

এই লাইনের সুত্রপাত হয় ১৮৮১ নাগাদ শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে। মনে রাখতে হবে, বেঙ্গল-আসাম রেলপথের ওপর সে-যুগের শিলিগুড়ি, নিতান্তই একটা জনপদ। মূলত দার্জিলিং যাওয়ার রেলপথের জন্যই তার যা পরিচয়। আজকের নিউ জলপাইগুড়ি নির্মিত হয়েছে অনেক পরে। এই রেলপথের বিস্তার প্রথমে, সুকনা এবং তিন্ধরিয়া এলাকার গহীন অরন্যের মধ্যে দিয়ে এবং অবশেষে কার্শিয়ং শহরে, দার্জিলিং যাবার প্রধান সড়ক পথের সঙ্গে পাকদণ্ডী বেয়ে, ঘুম পেরিয়ে, নয়নাভিরাম বাতাসিয়া লুপ হয়ে পৌঁছয় দার্জিলিং।

ঘুম স্টেশনের পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটা মিউজিয়াম; যেখানে পুরনো দিনের ছবির সঙ্গে মিলবে সে-যুগে রেলওয়েতে ব্যবহৃত সামগ্রী, মানচিত্র এবং আরও অনেক কিছু। ইংরেজ আমলে এই রেলপথ শুধু যাত্রী নয়, পণ্য পরিবহনেও যুক্ত ছিল। এই রেলপথে সুকনার জঙ্গলে, রেল কর্মীদের সবচেয়ে বড় ত্রাস ছিল, লেপার্ড এবং হাতির আক্রমণ।

ইউরোপের বাকি দেশগুলির মতোন সে-সময়ে, উপমহাদেশের ব্রিটিশ সংস্থা আর দেশীয় রাজ্য পরিচালিত রেল কোম্পানিগুলি, শুরু করে পোস্টার ছাপানোর কাজ; পাহাড়ি টয়ট্রেন হয়ে ওঠে আত্মপ্রচারের প্রধান হাতিয়ার। পাশাপাশি, ভারত ভ্রমণের জন্য, ইউরোপের সাহেবদের আমন্ত্রণ জানানো এবং প্রমাণ করা, তারা এখানকার সমাজ কত উন্নত করেছে, মানুষকে সভ্য করেছে ইত্যাদি। ওই যাকে এক কথায় বলে, ‘White Man’s Burden’।

সাংবাদিক ও ভারতীয় রেলের ইতিহাসবিদ, রাজেন্দ্র আকলেকর তার বইতে উল্লেখ করছেন, ১৯২১ নাগাদ প্রকাশিত একটি স্যুভেনিরের, যাতে দেখানো রয়েছে— কীভাবে বুনো হাতির পাল, রেল চলাচল আটকে দিয়েছে। আজকের দিনে অবশ্য এই ট্রেনের সবথেকে বড় আকর্ষণ— ছোট্ট স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহার, যা অনেক কমে এসেছে। দিনে একমাত্র যে ট্রেন সমতল থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলে, তাকে বহুদিন ধরেই টানছে, ন্যারোগেজ ডিজেল ইঞ্জিন। স্টিম ইঞ্জিনের চলাফেরা, এখন কেবলমাত্র দার্জিলিং-ঘুমের জয় রাইডেই সীমাবদ্ধ। সমস্যা হল, এই যে দার্জিলিং থেকে বাতাসিয়ালুপ হয়ে, ঘুম যাবার রাস্তায়— বিগত দুই দশকে এত ব্যাঙের ছাতার ন্যায় হোটেল আর থাকার জায়গা গজিয়ে উঠেছে, এতে কেউ যাত্রা করলে, আর কিছু দেখুক বা না দেখুক, পাহাড়ি সৌন্দর্য কিছুমাত্র দেখতে পাবে না।

যেহেতু এদেশে ছোট লাইনে চালাবার মতো স্টিম ইঞ্জিনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই আজকের ইঞ্জিনগুলি সেই পুরনো আমল থেকেই সার্ভিস দেয়, যার কলকব্জা আনতে হয় বিদেশ থেকে। অর্থাৎ রেলের কাছে সেটা হাতি পোষার সমান। সেটারই প্রভাব পড়েছে টিকিট ভাড়াতে। অন্যদিকে, পাহাড়ি অঞ্চলে সড়কপথের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার জন্য এবং তার সঙ্গে ধীর গতির টয়ট্রেনে সময় অনেক বেশি লাগে বলে, অনেকেই অত্যধিক ভাড়া দিয়ে এই টিকিট কাটছেন না। এই সমস্যা শিমলা বা উটির ক্ষেত্রে তেমন আসে না, এই প্রসঙ্গে আবার আসব।

তবে যাই হোক, ১৪০ বছর ধরে চলা এই টয়ট্রেন, যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও— বাঙালির স্মৃতি থেকে কখনওই মুছে ফেলা সম্ভব নয়। আজও দার্জিলিং বললেই, ভেসে ওঠে চোখের সামনে চা-বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্যপট ও টয়ট্রেন।

কালকা-শিমলা রেল

১৯১১ নাগাদ যখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে চলে যায়, তবে থেকে সাহেবদের গরমের ছুটি কাটাবার গন্তব্য হিসেবে, শিমলার গুরুত্ব বাড়ে এবং গ্রীষ্মকালের প্রশাসনিক রাজধানী হিসেবেও, শিমলা উঠে আসে দার্জিলিংয়ের পরিপূরক হয়ে। যদিও কালকা-শিমলা রেলপথ— উনিশ শতকের শেষভাগেই নির্মিত, যার কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯০৩ নাগাদ; আর ১৮৬১ নাগাদ, প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে, কালকা মেল বা আজকের নেতাজী এক্সপ্রেস। কালকা মেল গন্তব্যে পৌঁছলে, তবেই ছেড়ে যাবে শিবালিক ডিলাক্স এক্সপ্রেস। সেকালের ট্র্যাডিশন আজও বিদ্যমান।

ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির গরমের ছুটি কাটাবার বাকেটলিস্টে, দার্জিলিংয়ের পরেই হয়তো আসে কালকা মেল ও টয়ট্রেনে চেপে, শিমলা ভ্রমণ। প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরত্ব সম্পূর্ণ যেতে, একেকটা ট্রেন সময় নেয় ৫ ঘণ্টার কাছাকাছি। পথমধ্যে পরে বারগ, সোলানের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। অবশ্য ভারতীয় রেলের পরিষেবা এখানে দার্জিলিংয়ের চেয়ে অনেকটাই ভাল এবং রেলের রোলিং স্টক ও ইঞ্জিন অনেকটাই আধুনিক।

অবশ্য এই রেলপথে, ‘কু-ঝিক-ঝিক’ শোনার উপায় নেই, কেননা— দীর্ঘদিন আগে, এখানে স্টিম ইঞ্জিনের জায়গা নিয়েছে ডিজেল। একসময়ে এই রুটে চলত, এক কামরা বিশিষ্ট একটা ট্রেন, যাকে রেলবাস বা রেলমোটর বলা হত এবং তার ভাড়াও ছিল অনেক বেশি। ব্রিটিশ আমলের বিজ্ঞাপনেও আছে এর উল্লেখ।

এই পরিসরে এসে, এই রেলপথের জন্মলগ্নের একটা গল্প বলা দরকার। আজকের বারোগ স্টেশনের কাছে রয়েছে একটা পরিক্তত্য টানেল, যা আজও যথেষ্ট ভূতুড়ে জায়গা হিসেবে বিবেচিত। ইঞ্জিনিয়ার ব্যারগ এই টানেল নির্মাণে একটু ভুল করে ফেলেন, যার ফলে পাহাড় কেটে গড়ে তোলা টানেলের দু-দিক যুক্ত করা যায়নি। ফলস্বরুপ ব্রিটিশ সরকার, তাকে এক টাকা জরিমানা করে। অবসাদে বারগ সাহেব আত্মহত্যা করেন এবং পরে রেলের আর-এক ইঞ্জিনিয়ার হারলিংটন, বাবা ভাল্কু নামের এক স্থানীয় সাধুর সাহায্যে, কাজটা শেষ করেন। জনশ্রুতি আছে, এই সাধু নাকি কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায়, সাহেবদের কাজ অনেক সোজা করে দেয় এবং সে-জন্য সরকার তাকে মেডেল এবং পাগড়ি দিয়ে সম্মান জানিয়েছিল।

যাই হোক, ব্যারগ টানেলের সঙ্গে অনেক ভূতুড়ে গল্প জরিয়ে আছে, তারমধ্যে একটা, এখনও নাকি সাহেবের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ান। সে-গল্প সত্যি হোক বা মিথ্যে, এইসব জনশ্রুতি আমাদের টয়ট্রেনের ইতিহাসকে যে সমৃদ্ধ করেছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নীলগিরি মাউন্টেন রেল

নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলের একটা বড় অংশ— ইংরেজদের হস্তগত হয় আঠেরো শতকের শেষভাগে, যখন ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধে, তারা জয়লাভ করে। এখানেই ছিল গ্রাম উদাগামণ্ডলম, যার প্রকৃতি এবং মনোরম জলবায়ু সাহেবদের মুগ্ধ করে। কিন্তু দক্ষিণের আর পাঁচটা শহরের মতো এই দাঁতভাঙা নাম বলতে না পারায়, তার নাম হয়ে যায়, উটকামণ্ড। পরে সেটাই, আরও সংক্ষেপে হয়ে যায় উটি। যাই হোক, টয়ট্রেনের সঙ্গে নীলগিরি রেলের প্রধান ফারাক, এটা একমাত্র ট্রেন, যা সারা দেশে মিটার গেজে চলে। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত, মেতুপালায়াম থেকে ছাড়ে উটিগামী নীলগিরি এক্সপ্রেস। পাহাড়ি এলাকায় অত্যন্ত দুর্গম স্থান দিয়ে যেভাবে লাইন বিছানো আছে, সেটা আদপেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন, তাই সেটাকে টয়ট্রেনের লাইন বললে হয়তো বেশ সম্মানহানিই হয়। এইখানেই চলে দেশের সবচেয়ে ধীরগতির ট্রেন, নীলগিরি এক্সপ্রেস; যা ৪৫ কিমি যাত্রা সম্পূর্ণ করে ৫ ঘণ্টায়। মাঝে আসে, কুন্নুর বলে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ হিল স্টেশন, যেখানে স্টিম ইঞ্জিন বদলানো হয় ও যুক্ত করা হয় ডিজেল ইঞ্জিন।

প্রবন্ধের শুরুতে হিল স্টেশন নির্মাণের পেছনে, সাহেবদের যে উন্নাসিকতার পরিচয় মেলে, তা কিছুটা বলেছি, এই রেলপথে তার উদাহরণ দ্রষ্টব্য। ভারতীয় রেলের ওপর দীর্ঘকাল গবেষণা করা ঐতিহাসিক ইয়ান কের বলেন, এই পথে স্টেশনগুলোর নাম আদপেই সাহেবদের দেওয়া বিলিতি নাম, যেমন: ওয়েলিংটন, লাভডেল, ফার্নহীল, হীলগ্রোভ, রানীমেড এবং স্থানীয় অফিস, বাড়িগুলো সাহেবি ধাঁচের। এর কারণ হিসেবে কের বলেন, এই স্টেশন তৈরির উদ্দেশ্য ছিল, মনোরম এবং ইউরোপ সুলভ পরিবেশে— তাদের দেশের বাইরেই একটা হোমল্যান্ড গড়ে তোলা, যেখানে সমতলের রোগব্যাধি বা নেটিভদের আনাগোনা নেই। পাহাড়ি স্টেশনের গালভরা নাম, অন্যদিকে সমতলের ভারতীয় নাম রাখাটা আদপেই ব্রিটিশদের বর্ণবৈষম্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপক, যা আমাদের মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

এবার আসা যাক বর্তমানে। যে তিনটি ট্রেনলাইন নিয়ে আলোচনা করলাম, তার মধ্যে একমাত্র এই ট্রেনেরই টিকিট খরচা অনেক বেশি নাগালের মধ্যে। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, মিটার গেজ, ডিজেল ট্রেনের ব্যাবহার— যা এখনও ভারতের বেশ কিছু জায়গায় চলাচল করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের স্মৃতিতে হয়তো, দার্জিলিং রেলের পর, এই লাইনেরই কথা মাথায় আসে।

আসবে নাই-ই বা কেন, ১৯৯২ সালে পরিচালক মণি রত্নম নির্মিত ‘দিল সে’ ছবির কালজয়ী গান, ‘ছাইয়া ছাইয়া’ তো এই লাইনের ওপরেই নির্মিত। গানে সুরের ওঠানামার সঙ্গে, কীভাবে পাহাড়ি রেলপথের টানেলের আঁধার ও তার বাইরের আলোর খেলা সুন্দর ভাবে মিশে গেছে, সেটার জন্য নির্মাতার মুনশিয়ানার তারিফ না করলেই নয়। ‘দিল সে’ ছাড়াও, কমল হাসান ও শ্রীদেবী অভিনীত সাদমা সিনেমার গান— ‘অ্যায় জিন্দেগি গলে লাগা লে’ অথবা ক্লাইম্যাক্সের হৃদয় বিদারক দৃশ্য, লাভডেল স্টেশনের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি।

শেষের কথা

ভারতে বর্তমানে ছোট লাইনের যে-যে ট্রেন চলে, তা অবশ্যই এই তিনটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আরও আছে। সে প্রসেঙ্গে অন্য কোনওসময়ে বলা যাবে। বর্তমান কালের নিরিখে এটা বলা যায়, টয়ট্রেনকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা কিছুটা হলেও কমেছে। কারণ সাধারণ ট্রেন— অল্প খরচে, অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াতের মাধ্যম হয়ে থাকলেও, টয়ট্রেন সম্পূর্ণ তার বিপরীত। সড়কপথ এখন অনেক উন্নত হয়ে যাওয়ায়, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, অনেকেই সময় এবং খরচা বাঁচাতে, স্মরণ নেন গাড়ি কিংবা বাসের। অবশ্য একজন রেলপ্রেমী হিসেবে এটা বলতে বাধা নেই, ধীরগতির ট্রেন চলাচল একেবারেই প্রযুক্তির অভাব নয়, পাহাড়ের প্রকৃত মাধুর্য হয়তো স্লথতার সঙ্গেই উপভোগ করা সম্ভব। টয়ট্রেনে যাত্রা করার বদলে, তাকে কেবল ক্যামেরা বন্দি করে নেওয়াটাই পুরোনো দিনের নস্টালজিয়াকে বাঁচিয়ে রাখার পন্থা।

এর সমাধান হিসেবে, মন্ত্রকের কিছু বাস্তবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। যেমন, দার্জিলিং রেলের ক্ষেত্রে, জয় রাইডের জন্য এমন কোনও সেক্টরের মধ্যে চালানো, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরিকল্পিত নির্মাণের সামনে হারিয়ে যায়নি। নয়তো, ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশদের জন্য নির্মিত এবং পরবর্তী কালে আমাদের হাতে বেড়ে ওঠা UNESCO স্বীকৃতি প্রাপ্ত দেশের এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

তথ্যসূত্র

১। নন্দিনী ভট্টাচার্য, ইম্পিরিয়াল স্যাংচুয়ারি: হিল স্টেশন ইন কলোনিয়াল সাউথ এশিয়া, রাউটলেজ হ্যান্ডবুক অফ হিস্ট্রি অফ কলোনিয়ালিজম ইন সাউথ এশিয়া, সম্পাদনা: হ্যারল ড ফিশার টা ইন এবং মারিয়া ফ্রামকে (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়রকঃ রাউটলেজ, ২০২২), ৩১৯-৩৩০।

২। রাজেন্দ্র আকলেকর, আ শর্ট হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, (নিউ দিল্লি: রুপা পাবলিকেশন, ২০১৯)

৩। ইয়ান কের, রিপ্রেজেন্টেশনঅ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশনসঅফ রেলওয়ে ইন কলোনিয়াল অ্যান্ড পোস্ট কলোনিয়াল সাউথ এশিয়া, মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ ৩৭, নং ২ (২০০৩): ২৮৭-৩২৬। https://doi.org/10.1017/S0026749X03002026

৪। পার্বত্য রেলপথের ওপর UNESCO কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, https://whc.unesco.org/en/list/944/।