মোটের ওপর দেখলে, সত্যজিৎ রায় বহু চরিত্রে টলিগঞ্জের ছোট-বড় নানা অভিনেতাকেই ব্যবহার করেছেন, অনেক নতুন অভিনেতাও তৈরি করেছেন। আবার, বহুদিনের পরিচিত মুখ অভিনয় করতেন ছোট চরিত্রে। সত্যজিতের ছবিতে তুলনায় ব্যাপ্ত, গুরুত্বপূর্ণ রোলে, সেটাও দেখা গিয়েছে। আবার শ্রেষ্ঠ তারকাদের সেরা চরিত্রগুলি দিয়েছেন, এমনও দেখা গিয়েছে বারবার। যা সচরাচর খেয়াল করা হয় না, সেটা হচ্ছে, টালিগঞ্জের বেশ কিছু বড় অভিনেতা, যাকে বলা যায়, ‘conspicuous by absence’। বিকাশ রায় তাঁদের অন্যতম।

এমনিতে এটা তেমন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার নয়। টালিগঞ্জের সব শিল্পীকেই নানারকম চরিত্রে ক্রমাগত অভিনয়ের সুযোগ করে দিতে হবে, এইরকমের মিশন নিয়ে বিশ্বের কোনও পরিচালকই ছবি করতে আসেন না। প্রয়োজন হয়নি, ডাকেননি, ফুরিয়ে গেল। মজাটা হয় তখন, যখন দেখা যায়, সত্যজিতের কাজের সঙ্গে তিনি বারবার নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, হয়তো আপতিকভাবে ঘটনাচক্রেই, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটছে সত্যজিতের উপস্থিতিতে ও আশপাশেই এবং যুক্তিসংগতভাবে অনুমান করে নেওয়া যায় যে, সম্মতিতেই। অথচ, তাঁর ছবিতে কদাচ নয়। ব্যাপারটা কৌতূহলের। এই জড়িয়ে পড়াটা কেমন? তা-ই বলি তাহলে।

সত্যজিতের জীবৎকালেই, প্রাথমিকভাবে সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় (যা সম্ভবত এক পর্ব সম্প্রচারিত), পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়, শ্রাবন্তী মজুমদারের স্টুডিওয় রেকর্ড হয়েছিল ‘বাক্স রহস্য’। সেখানে সংগীত সত্যজিৎ রায়ের, নাট্যরূপেও তাঁর হাতের সুস্পষ্ট তার আছে, ক্যাসেটের ইনলে কার্ডে কী লেখা ছিল— আজ আর মনে নেই। এটি ইন্টারনেটেও এখন সহজলভ্য; শুনলে দেখা যাবে, শুধুমাত্র রেডিও নাটকের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রায় ‘সোনার কেল্লা’-র মতো জমজমাট রহস্য ও বেড়ানোর মেজাজ চমৎকার ফুটেছে তাতে। এ-জিনিসের জন্য জিনিয়াস হতে হয়। একটি অতি-ঝাপসা ফটোয় স্টুডিওতে রেকর্ডিংয়ের একটি মুহূর্তও ধরা পড়েছে। যেখানে রেকর্ডিং বুথে মাইক্রোফোনের সামনে স্ক্রিপ্টের তাড়া হাতে সেই অরিজিনাল গোল্ডেন ট্রায়ো। বদলের মধ্যে এখানে জটায়ুর পরিবর্তে গুম্ফটি তোপসের নাকের তলায় শোভা পাচ্ছে। ফেলুর ছবিও ঠিক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো স্বভাব-কোমল, ফেলুত্ব-র বহিরঙ্গের আপাত-কাঠিন্যের ছায়াটুকু সেখানে নেই। আর একপাশে হাতের খেরোর খাতায় মন-ডোবানো, ঝুঁকে পড়া, একটি সিল্যুয়েটেড দীর্ঘ দেহ, দেখে যেন মনে হয় চিনি তাঁহারে।

এই নাটকটি সম্প্রচারিত হয়েছিল, রবিবার দুপুরে চন্দ্রবৈঠকের স্লটে, রেডিওর ভোকাবুলারিতে যাকে বলে ‘চাঙ্ক’, ‘বিবিধ ভারতী’-তে। এখানে তখন প্রচারিত হত নানা দেশের নানা রসের রহস্য-গল্পের অসাধারণ সব নাট্যরূপ, মাত্র পনেরো মিনিটের পর্বে। এই জনপ্রিয় আসরে সেই প্রথম ফেলুদা এবং পাকড়াশি (ভারি গুরুত্বপূর্ণ ভিলেনের চরিত্র বলা যায়) বিকাশ রায়।

রেডিওতে তখন মূলত দু’প্রকারের নাটক হত। এক হচ্ছে, আকাশবাণী কলকাতার নাট্য বিভাগ প্রযোজিত, যা রেকর্ড হত আকাশবাণী ভবনের সুবিখ্যাত ‘ড্রামা স্টুডিও’-য় (আজও হয়, হামেশাই), এবং সম্প্রচারিত হত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ‘কলকাতা ক’ বা কখনও হয়তো ‘খ’, অনেক সময় আন্তর্দেশীয় প্রচার তরঙ্গে। শুক্রবার সন্ধে, শনিবারের শেষ দুপুর ও রবিবারের কিছুটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত কিংবদন্তিদের কণ্ঠ, নাট্যরূপ, সাহিত্যরস ও আবহসংগীতের ধ্রূপদী মেজাজ। আর ‘বিবিধ ভারতী’-তে শনিবার থেকে সারা রবিবার জুড়ে পরপর নানান চাঙ্কে ‘শনিবারের বারবেলা’, ‘আরব্য রজনী’, ‘বোরোলিনের সংসার’, ‘চন্দ্রবৈঠক’, ‘বোর্নভিটা কুইজ কনটেস্ট’-এর জমাটি আসর। সেখানেও দেশ-বিদেশের সাহিত্য, সেখানেও কিংবদন্তি সব কন্ঠের অভিনয় ও নাট্যরূপ। সুবিখ্যাতদের রচনা ও গায়নে এমন সব জিঙ্গল, যা আজও সেই আমলের শ্রোতা মুহূর্তে গেয়ে দেবেন, নিছক বিজ্ঞাপন নয়, রসোত্তীর্ণ একেকটি শিল্প। এগুলির প্রযোজক অসরকারি সব বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান। ‘বাক্স রহস্য’ ছিল এই ধরনেরই মধ্যে। পরে ক্যাসেট হিসেবে প্রকাশিত হয়ে ‘বাক্স রহস্য’ উপন্যাসের বইটির সঙ্গে দেওয়া হত। এটিও আজকাল ইন্টারনেটে লভ্য। আরেকটি ফেলু গল্প ‘গোঁসাইপুর সরগরম’-ও হয়েছিল। সেটি অবশ্য নিরুদ্দেশ।

এই প্রথম প্রকারে, অর্থাৎ, ‘আকাশবাণী’-র প্রযোজনায় যে কী অসামান্য সব বেতার-নাটক হয়েছে, তার ইতিহাস কিছুটা জানা, তবে, আরও বিস্তৃততর গবেষণার দাবি রাখে, যাক সে দুঃখের কথা; সেখানে নাট্যবিভাগের দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে অজস্র নাটক হত রেডিওর ভাষায় যাঁর নাট্যরূপ ও প্রযোজনা এমন মানুষের, যিনি বেতারকর্মী নন, মানে সরকারি কর্মী নন, বাইরের লোক, মাঝেমধ্যে ডাক পেলে অভিনয় করেন নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সিনেমায় ওকেই বলা হত ‘পরিচালনা’, থিয়েটারে ‘নির্মাণ’। তারই একটি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে, বেতার-নাটক ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, মূল গল্পটি সাহিত্য হিসেবে প্রকাশিত নয়, সত্যজিৎ রায়ের একটি মৌলিক কাহিনি, যা চিত্রনাট্য হিসেবেই প্রথম অবতীর্ণ, প্রথমে ‘বাগানবাড়ি’ নামে একদিনের একটি পিকনিকের ঘটনা, পরে একটি বাগানবাড়িতে ব্যাপারটা দৃশ্যগতভাবে বড্ড বদ্ধ দেখাতে পারে ভেবে, দর্শকের চোখ ও মনকে আরাম দিতে সত্যজিৎ গল্পকে নিয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় শহর দার্জিলিংয়ের নিসর্গে, সেখানে খাপ খাওয়াতে সংলাপ ও নির্মাণেও নতুন মাত্রা এল, এই আমাদের চেনা কাহিনি। আশ্চর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন এই ছায়াছবি সরাসরি অনুদিত হয় বেতার-নাটকে, এক ঘণ্টার মাপে, মাধ্যম ও সময়জনিত প্রয়োজনীয় অদলবদল-সহ। যে গল্পের অন্যতম চরিত্রই ছয়ের দশকের গোড়ার সায়েবি শৈলশহর, তার মেঘ, কুয়াশা, বিকেলের আচমকা সরল-জটিল আলো, রাস্তার অভাবিত মোড়ে অমোঘ সাক্ষাৎ, ক্লাইম্যাক্সে ১৭-দিন অপেক্ষার শেষে বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ও অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘার হঠাৎ মেঘছেঁড়া প্রকাশ, যেন অনন্তে কেউ হেঁকে উঠলেন ‘তোমার প্রকাশ হোক, কুহেলিকা করি উদঘাটন, সূর্যের মতন’, তাকেই নির্ভয়ে বেঁধে আনা হল আকাশবাণী-র কাচে ঘেরা স্টুডিওয়, যেখানে ঢুকলে দিন না রাত, তা বলে না দিলে বোঝাই যায় না! এমন দুঃসাহস অবশ্য অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই মানায়। আমাদের পক্ষে যেটা আকর্ষক, এখানে কিন্তু ছবি বিশ্বাসের করা রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথের রাশভারী চরিত্রটিতে বিকাশ রায়।

সত্যজিতের জীবৎকালে তাঁর যে কোনও কাহিনি রেডিও বা টেলিভিশনে অনুদিত হলে সে-ব্যাপারে তাঁর অনুমতি আদায় কঠিন ও শর্তসাপেক্ষ ছিল। তাঁর গল্প, চরিত্র, তার অভিনেতার কণ্ঠব্যক্তিত্ব, ম্যানারিজম, সাধ্য, নাট্যরূপ, এমনকী, পজ পর্যন্ত তাঁর ইঙ্গিতমাফিক করতে হত। এ-কথার সরস সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সত্যজিতের গল্প ‘সেপ্টোপাসের খিদে’-র বিখ্যাত নাট্যরূপ নিয়ে স্ক্রিপ্টে তাঁর অসম্ভব সব পজের দাবি নিয়ে জগন্নাথ বসুর স্মৃতিচারণায়। রেডিও নাটকে পজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা, ‘বিবিসি-র মতো তোমরা পারো না’ বলে আক্ষেপ, এসবের পরে দাবি দাঁড়িয়েছিল এখানে ১/৪ সেকেন্ড, ওখানে ১/৮ সেকেন্ড পজ গোছের আজগুবি চাহিদায়, যা, সে-যুগের প্রযুক্তিতে অসম্ভব ছিল, এযুগে হয় কি না, জানা নেই। পরে নাকি শুনে বেশ কিছু খুঁতও ধরেছিলেন অমন আশ্চর্য প্রোডাকশনের, আবার সরসভাবে জানিয়েওছিলেন যে, তিনি আগেই জানতেন ওরকম পুঁচকে পজ দেওয়া সম্ভব হবে না। ও কেবল প্রযোজককে চাপে রাখা, যাতে সম্পাদনার সময় তিনি মারাত্মক সতর্ক থাকেন, ‘নইলে তোমরা বড় বড় পজ ছেড়ে দিতে।’ অভিনেতা নির্বাচনের বিষয়েও যে তিনি ভয়ানক খুঁতখুঁতে, তার প্রমাণ আছে বিভাস চক্রবর্তীর করা দূরদর্শন টেলিফিল্ম ‘গোলকধাম রহস্য’ সম্পর্কে তার প্রযোজক বিভাস চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যখন ‘সোনার কেল্লা’ করছেন ১৯৭৪-এ, তখনই তিনি চল্লিশ, যদিও নিয়মিত ব্যায়ামে এতটাই সুঠাম ও গতিময়, প্রাণবন্ত যে, তা বোঝা যায় না। ১৯৭৮-এ ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ অতএব তিনি মধ্য চল্লিশের দিকে। আটের দশকের মাঝামাঝি যখন দূরদর্শন এই টেলিফিল্মের কথা ভাবছে, তখন তিনি পঞ্চাশ ছাড়িয়েছেন। তখনও দিব্য ব্যায়ামপুষ্ট সুঠাম হলেও হয়তো মুখে সামান্য কিছু ত্বক পরিবর্তন বা নিতান্তই অবয়সোচিত রোল না করার নীতিতে তিনি এবারে অনিচ্ছুক, ফের ফেলু করতে, আর এমনিতেও, দারুণ জনপ্রিয় হলেও, ফেলু কোনওদিনই অভিনেতা হিসেবে তাঁর খুব প্রিয় চরিত্র নয়, বহুবার বলেছেন। সত্যজিৎ কিন্তু অনড়। পুলু ফেলু করলে তবেই তিনি অনুমতি দেওয়ার কথা ভেবে দেখবেন, নচেৎ নয়। শেষটায় মানিকদা বলেছেন বলে, বন্ধু বিভাস চক্রবর্তীর মুখ চেয়ে তাঁর অনিচ্ছুক প্রত্যাবর্তন ফেলু-জ্যাকেটে। ‘গোলকধাম রহস্য’ তো হয়েইছিল, অন্যটি যত দূর মনে পড়ে, ‘ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা’।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-র রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ, যাতে সত্যজিতের পছন্দ ছিলেন সেই সময়ের টলিউডের বেতাজ শাহেনশাহ ছবি বিশ্বাস, সেখানে বেতার নাটকে বিকাশ রায়ের আসা সত্যজিতের বিনা অনুমতিতে হতেই পারে না। ইন্দ্রনাথ জাঁদরেল ব্যক্তিত্ব। ‘বাক্স রহস্য’-র পাকড়াশিও তাই। হয়তো নির্বাচন ও অনুমোদন এই কারণেই। তাহলে যোগাযোগ ঘটল, ভাবা হল, অভিনয় ক্ষমতা ও কণ্ঠব্যক্তিত্ব নিয়ে। বিকাশ রায় এমনকী সমসাময়িক একজন পরিচালকও বটে, চিরকালই পরিচালকদের প্রতি তাঁর একটু আলাদা প্রশ্রয় থাকত, তবু, সমস্ত চলচ্চিত্র-জীবনে কখনও, একবারও তাঁকে সত্যজিতের ক্যামেরা ধরল না কেন? বা, অন্তত কোনও প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ, অভিনেতা কিংবা পরিচালক হিসেবে? বিশেষত, যখন ১৯৮০-র জুলাইয়ে মহানায়কের স্মৃতিচারণে, খুব সম্ভবত বিকাশ রায়ের উপস্থিতিতেই, তিনি আক্ষেপ করবেন যে, ছবি বিশ্বাসের আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ফলে অভিজাত, রাশভারী কিছু চরিত্রকে কেন্দ্রে-রাখা গল্প নিয়ে ছবি করার ভাবনা তাঁকে ভুলে থাকতে হয়, সম্প্রতি উত্তমকুমারের শেষের দিকের কিছু ছবি দেখে তাঁর মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছিল যে, আরও কয়েক বছর পরে, আরও কিছু বয়সের পরত উত্তমের মুখ ও শরীরে পড়লে, তাঁকে কাস্টিংয়ে রেখে ওই মনের তাকে তুলে-রাখা খসড়াগুলো নিয়ে তিনি আবার ভাবতে বসবেন। উত্তমের চলে যাওয়ার পরে সেই সম্ভাবনাও আর রইল না। ওগুলো এবার চিরতরেই মনের শেলফে তুলে রাখতে হবে!

অন্য স্পেসের সন্ধান, সব অভিনেতার মতো তিনিও খুঁজেছেন, কখনও-সখনও পেয়েওছেন ‘ছেলে কার’ বা ‘ছদ্মবেশী’-র মতো কমেডিমাখা চরিত্রে। তবে সে কোটিতে গুটিক। যখনই সামান্যভাবেও পেয়েছেন এই ক্লান্তিকর অনুবর্তনের থেকে একটুও বাইরে বেরনোর পরিসর, মাত করে দিয়েছেন আশ্চর্য ঐশী এক অভিনয়-ক্ষমতায়।

তাহলে কি সত্যজিতের কল্পনায় যেসব রাশভারী চরিত্র আসত, তা সেই সঙ্গে রূপবান ও সম্ভ্রান্ত মুখচ্ছবির? বিকাশ যা নন? অর্থাৎ, তিনি কমল মিত্রর রুক্ষস্বভাব কর্কশভাষী রাশভারীপনার ছাঁচের উত্তরাধিকারটা পেলেন, ছবি বিশ্বাসের রাজকীয় মেজাজি রাশভারীপনার ইমেজের নয়?

এই প্রশ্নগুলোর কোনও ঐতিহাসিক উত্তর আজ আর হয় না, হয়তো তার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে, যুগের হাওয়া অন্যমনে রসিক পরাণখুড়ো খোঁজে (শ্রদ্ধেয় শিল্পীকে এতটুকু অসম্মান এই ছন্দিত পদ্যের উদ্দেশ্য নয়, নেহাতই রসের প্রয়োজনে ব্যবহার)। আসলে বাঙালি জীবনেই আর কোনও রাশভারী বাবা, কাকা, জ্যাঠা কি দাদু নেই। যাঁরা আছেন, তাঁরা রসময়, প্রশ্রয়শীল, সদালাপী, আহ্লাদী দাদু, যে চরিত্রে এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা পরাণ বন্দোপাধ্যায়ের। এই বদলের ঐতিহাসিক কারণ আছে। বেশিরভাগ গল্পে, আর বাস্তবেও, ছেলেমেয়েরা সব বিদেশে থাকে, এখনও যে আক্ষরিক অর্থে বৎসরান্তে কোনও ছুতোয় একটু বুড়ো ছুঁয়ে যায়, এই অনেক। বেশি মেজাজ চড়ালে, সেই ঘটিও ডুববে। বিকাশ রায়রা তাই আর বঙ্গজীবনের অঙ্গ নন।

বেতারে বা বাচিক শিল্পে বিকাশ রায় কিন্তু অনন্য। তাঁর মার্জিত পাঠরুচি, ঈর্ষণীয় কণ্ঠ, চর্চিত অভিজাত উচ্চারণ ও ডিকশন, সিনেমার ফাঁক থেকে বের করে আনা স্বল্প সময়ের কাজেও কিন্তু তাঁকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। তাঁর অদ্ভুত কাটাকাটা স্কাকাটো আপাতভাবে ভাবলেশ-মুছে-নেওয়া পাঠে ‘তুমি কি কেবলই ছবি’ তার আশ্চর্য উদাহরণ। ওরকম আবেগপূর্ণ, গভীর, শোকমথিত দীর্ঘ কবিতার যে অতটা নির্মোহ পাঠ, এমনকী, পাঠ-পরিকল্পনা সম্ভব, তা না শুনলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। ওই শৈলীর ধারা পরবর্তীতে কোনও উত্তরসূরি পায়নি, বাংলা কবিতাপাঠ স্বভাবতই বাঙালি-স্বভাবী, এই নির্মোহতার বিপ্রতীপেই পথ হেঁটেছে। আর তাই সেখানেও আজ বিকাশ রায় নেই। সেখানেও তিনি সংখ্যালঘু, কিন্তু অনন্য, গ্লোরিয়াসলি সিঙ্গুলার।

বেতার নাটক বেতারেই হত, সেখানে কুশীলবরা সম্পূর্ণ অদৃশ্য, বিদেহী। কিন্তু মঞ্চে শ্রুতিনাটকের পরবর্তীতে যে তুমুল জনপ্রিয়তা, যা আজও অমলিন, যেখানে শিল্পীরা দৃশ্যমান, এমনকী, তাঁদের নিজ-নিজ শরীরের চরিত্রবিরোধী গঠন এবং অভিনয়শৈলীর গোপন কলাকৌশলও সেখানে প্রকাশ্য, অর্থাৎ, কাজটা রেডিওর থেকেও কঠিন, এই নয়া প্রকাশমাধ্যমের অন্যতম পথিকৃতের নাম বিকাশ রায়। আজ পাড়ায় পাড়ায় পারঙ্গম ও অসমর্থ, বড়জোর পাড়াঙ্গম কত না শ্রুতিনাটক, কেউ বলেন বা জানেন, বা জানতে চেষ্টা করেন, এঁর শুরু কার হাতে? বিকাশ রায় এখানেও অপ্রকাশ।

ভাগ্যিস সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ বসু, উর্ম্মিমালা বসুর মতো সাক্ষীরা ছিলেন, আছেন, নইলে কে বাঙালিকে বলত, রবীন্দ্র সদনে ‘শেষের কবিতা’-র তারকাখচিত পাঠাভিনয়ের সেই অভাবনীয় পরিকল্পনা ও রূপায়ণের কথা— যা পরবর্তীতে ডিস্ক রেকর্ডে বিধৃত ও বিপুল জনপ্রিয়, তার পরিকল্পক ও আয়োজক তিনি! বিষয়টা সাংঘাতিক ঝুঁকির। অভিনেতাকে একদম দেখতে না পেলে এক কাল্পনিক অবয়ব রচনা তুলনায় অনেক সহজ, দেখতে পেলে অনেক সময় বেতার তারকার ইমেজ চটকে যায়, গেছে, আমাদের প্রজন্মেও গিয়েছে। খুব কম ক্ষেত্রেই কণ্ঠের মানানসই দেহ ও মুখচ্ছবি রেডিওতে হয়, কারণ, বাছাইতেই বিষয়টা আসে না। স্বরাজ বসুর নাম ও কণ্ঠের ওজস্বিতার সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ রূপের বড় একটা যে মিল ছিল— তা নয়। সবাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কি কাজী সব্যসাচী হবেন— এমন নয়, বরং, ওঁরাই ব্যতিক্রম। সেখানে মঞ্চে প্রথমবার, অভিনেতাকে ডেস্কে বসিয়ে প্রকাশ্য আধো-আলোতে রেখে, টেবল ল্যাম্পে পাঠ-অভিনয় ও আবহের মাধ্যমে তাঁদের কল্পনার অবয়ব ও পরিসর, শিলংয়ের রাস্তা, পাহাড়, বন, যোগমায়া-লাবণ্যর সাজানো বাগান ও বাড়ি, অমিতর যেমন-তেমন আশ্রয় ফুটিয়ে তোলা, কী অসামান্য চ্যালেঞ্জিং! সৌমিত্রর মতো কন্দর্পকান্তি, প্রশিক্ষিত, মঞ্চাভিনয়-সক্ষমকে নায়ক চরিত্রে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েও দৈহিক অভিনয়ে ব্যবহার করার লোভ সামলানোও, কম কঠিন নয়। বৈপ্লবিক এই ভাবনা। এমনিতে বেশ একটু ঢিলেঢালা রচনা, প্রবীণ বয়সে পরপ্রজন্মের ভাষায় কথা বলবার চেষ্টাকৃত ধরন, ও গল্পের অবিশ্বাস্যতার কারণে ‘শেষের কবিতা’ রবীন্দ্রনাথের তত সফল ও সমাদৃত উপন্যাসের তালিকায় পড়ে না। বিকাশ রায়ের নির্মম সম্পাদনা ও দক্ষ নাট্যরূপে এবং সূত্রধর হিসেবে তিনি একা নন, তিন-তিনজন কথক, তিনি নিজে, সঙ্গে পার্থ ও গৌরী ঘোষকে রেখে, নানা রসের সম্মিলনে এমন এক ঝরঝরে তরতাজা রোম্যান্স রচলেন, যা বাঙালির কাছে রোম্যান্টিক শ্রুতিনাটকের এক অত্যাশ্চর্য নমুনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করল, যা পরবর্তীতে আরও বহু উপকথা-তুল্য নাটকের জন্ম দেবে।

এখানে বিষয়টা সরতে-সরতে প্রায় বেতারশিল্পী বা বাচিক বিকাশ রায়ে পর্যবসিত হয়ে এসেছে যে, সেকথা সম্পর্কে প্রতিবেদক সম্পূর্ণ সচেতন। গল্পটা বলা মূলত এ-কারণে যে, এ প্রায় না-বলা। এখনই বারবার বলা না হলে জনচিত্তজগৎ থেকে আরও লোপাট হয়ে যাবে।

বিকাশ রায়ের কথা বলতে বসলে বেতারের কথা যে এসেই যায়, তার এটাও একটা কারণ যে, তিনি সিনেমায় আসার আগে বেশ কিছুদিন ‘আকাশবাণী’-তে ছিলেন ঘোষক হিসেবে। আকাশবাণীর অডিশন এখনও সুকঠিন, সে-কালের কথা তো বলাই বাহুল্য। কাজেই সে-কালের ঘোষকের উচ্চারণবিশুদ্ধি নিঃসন্দেহে সিনেমার উপকারই করে থাকবে। এখানেও একটা মজার গল্প জুড়ে আছে। জনশ্রুতি, কাজেই তামাতুলসী হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলার, তবে সত্যের আশপাশ দিয়েই যাবে, অন্তত গুল্প নয়। আকাশবাণী-র ঘোষক হিসেবে কাজে ইস্তফা দিয়ে বিকাশ রায় সিনেমায় চলে যাওয়ার পর শূন্যস্থানে নাম ওঠে আরেক ঘোষকের, তাঁর নাম অনিল চট্টোপাধ্যায়। অচিরেই সিনেমা তাঁকেও গ্রাস করে নিলে, সেই পদে পরবর্তী জন ডাক পেলেন। যোগও দিলেন, তাঁর নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এরপর যা ঘটল, তা বলা বাহুল্য। ইতিহাসে লেখা নেই, তবে হতেই পারে যে, এরপর থেকে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত পরবর্তী অডিশনগুলিতে ভাল করে যাচাই করে নেওয়া হত ভাবী ঘোষকের আদৌ যেন অভিনয়-ক্ষমতা একটুও না থাকে। ঘোষকের পক্ষে তা তত প্রয়োজনীয়ও নয়।

সিনেমায় এসে বিকাশ রায় নানারকম রোল পেলেও প্রথম বড় জনপ্রিয়তার স্বাদ পেলেন ‘’৪২’ ছবিতে। বিপ্লব-বিরোধী পুলিশ অফিসারের এই ক্রূর ভিলেনের চরিত্রে জনপ্রিয়তা তাঁকে ইন্ডাস্ট্রিতে একটা পাকা জায়গা করে দিল ঠিকই, কিন্তু, একটা একমাত্রিক, হৃদয়হীন, হাড়হিম ভিলেনপনার বর্মে প্রায় চিরতরে তাঁকে বাক্সবন্দিও করে ফেলল। তখন বাংলা ছবিতে সময় আসন্ন নতুন সময়ের উপযোগী নতুন নায়কের আবির্ভাবের। অনেকেই ক্রমশ জায়গা পোক্ত করছেন, কিন্তু বারবার ব্যর্থতার পরেও ফিরে দাঁড়িয়ে একসময় উত্তমকুমার ক্রমশ যুগের দখল নিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মূলত প্রাচীন পিতৃতন্ত্রের প্রতীক ছবি বিশ্বাস কিংবা কমল মিত্র, পূর্ব প্রজন্মের অভিনেতা। উত্তম কাল্ট নায়িকা হিসেবে পাশে পাচ্ছেন সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে, তাঁরাও নতুন যুগের শিক্ষিত সংগ্রামী, কেউ-কেউ কো.এড কলেজের ছাত্রী, কেউ আবার কর্মরতাও, এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে রয়েছেন তাঁরাও। নায়ক-নায়িকা প্রশ্রয় পাচ্ছে, পূর্বপ্রজন্মের পাহাড়ী সান্যাল, কী জহর গাঙ্গুলি, সামান্য ব্যবধানের দাদা-স্থানীয় জীবেন বোস, সমপ্রজন্মের বন্ধুস্থানীয় প্রেমাংশু বোস, অসিতবরণ, ভানু বন্দোপাধ্যায়, পরপ্রজন্মের অনুপকুমার প্রমুখের। মাঝে মাঝেই একেকটা সিনে মাত করার জন্য আছেন নানা বয়সের অনসম্বল কাস্ট তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়রা। ফাঁকা পড়ে থাকা প্রায় সমযুগের, কিন্তু সামান্য দশক-খানেকের সিনিয়র, ক্রূর, কুচক্রী ভিলেনের আসনটি জুটল বিকাশ রায়ের ভাগ্যে। নায়িকার বক্রচরিত্র দাদা বা নায়কের বন্ধুস্থানীয় হয়েও গুপ্তশত্রুর ভূমিকায় তিনি পাকাপাকি প্যাকেজড হয়ে গেলেন। পপুলার ইন্ডাস্ট্রিতে একবার এটা হলে নিজের স্থান শক্ত হয়, সেই সঙ্গে সারাজীবনের জন্য একমাত্রিক হওয়াটাও মোটামুটি নিশ্চিত।

অন্য স্পেসের সন্ধান, সব অভিনেতার মতো তিনিও খুঁজেছেন, কখনও-সখনও পেয়েওছেন ‘ছেলে কার’ বা ‘ছদ্মবেশী’-র মতো কমেডিমাখা চরিত্রে। তবে সে কোটিতে গুটিক। যখনই সামান্যভাবেও পেয়েছেন এই ক্লান্তিকর অনুবর্তনের থেকে একটুও বাইরে বেরনোর পরিসর, মাত করে দিয়েছেন আশ্চর্য ঐশী এক অভিনয়-ক্ষমতায়। বিজয় বসুর মতো পরিচালক যখনই ‘আরোগ্য নিকেতন’ ছবিতে তাঁকে দিচ্ছেন জীবনমশাইয়ের গভীর দ্বন্দ্বময়, প্রজ্ঞাবান অথচ অমোঘ যুগনিয়মে ক্রমশ পরাজিত, তোলপাড় পিতৃহৃদয়ের গহন যন্ত্রণাতাড়িত, প্রাচীন ও নবীন চিকিৎসা প্রণালীর দৃষ্টিভঙ্গির ও নীতিবোধের মূলগত সংঘাত-জর্জর জীবনদর্শী ও জীবনক্লান্ত এক চরিত্র, নিজেকে ও চরিত্রটিকে মহাকাব্যিক অমরত্ব দিচ্ছেন তিনি। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটক নিয়ে যদি কোনও সার্থক সিনেমার চেষ্টা হত, রবীন্দ্র-নাট্যে বারবার ফিরে আসা ক্রান্তদর্শী এক ফকির, রসিকদাদা, দাদামশাই-এর মতো চরিত্রগুলিতে তাঁকে ভাবতেই হত। সে চেষ্টা হয়নি।

একই রকমের প্রান্তিক কিন্তু একেবারে ভিন্ন রসের ব্যতিক্রমী এক চরিত্র তাঁকে দিয়েছিলেন দলছুট বিরল গোত্রের পরিচালক রাজেন তরফদার তাঁর ‘জীবন কাহিনী’ ছবিতে। সেখানে ধনেপুত্রে বা আসলে কন্যায়, মানে সপরিবার ডুবতে-বসা জীবনবিমার দালাল এক উপায়হীন চরিত্রে তিনি। প্রতি মুহূর্তে জীবন, ব্যর্থতা, বাজারদর, বাড়িওয়ালা, বড়লোকের বাড়ির কুকুর, পকেটমার ও পাওনাদার তাড়া করছে তাঁকে। কড়া রসের তিক্ত এক কৃষ্ণ-কমেডির কেন্দ্রীয় এই চরিত্রটি তার শেষ বাজি রাখে এক আত্মহত্যায় উদ্যত তরুণের জীবনের ওপর। তরুণটি আত্মহত্যাই করবে, শুধু সামান্য কিছুদিন পরে, তার আগে শেষ কপর্দকটি ঢেলে বড় একটি জীবনবিমা করাবেন বিকাশ রায়-অভিনীত নবজীবন চক্রবতী। পৈশাচিক এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক কয়েকটি প্রিমিয়ামের পর নায়কের অমোঘ অকালমৃত্যুটা ঘটানো হবে, এই চুক্তিতে চালচুলোহীন তরুণ অনুপকুমারকে বাড়িতে এনে প্রায় জামাই-আদরে পোষা হয়, ঘরে তার সাহায্যকারী সুন্দরী কন্যা সন্ধ্যা রায়। সুতরাং অচিরাৎ, তরুণটি জীবনস্বপ্নে ফিরে এসে মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। চুক্তিভঙ্গ করে, ফলে, শেষে এবারেও বিফল-মনোরথ নবজীবন নিজেই আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। যে ছেলেটি মরতে চায়, সে এখন বাঁচতে ব্যাকুল, আর যে কোনও মরালিটি-মূল্যে যে বাঁচতে চায়, সে মরতে বাধ্য হয়-আর-কী, এই অবস্থায় সিনেমার বাজার, মানে, বোঝাই যাচ্ছে প্রযোজক, জীবনক্ষুব্ধ এক নিষ্ঠুর পরিচালকের হাত থেকে তাঁর বিনিয়োগটিকে বাঁচান, শেষ পর্যন্ত জীবনের দিকে ফিরে যাওয়ার এক গণনাট্যীয় জীবনবিশ্বাসের স্নায়ুতে একটা ঠেলা মেরে, শেষমেশ তিনজনেই নতুন বাঁচার লড়াই একেবারে কাপড়ওয়ালার শ্রমিক স্তর থেকে শুরু করে। প্রায় চ্যাপলিনেস্ক এই ছবিটিতে আশ্চর্য অভিনয় বিকাশ রায়ের। তাঁকে বাদ দিয়ে এই গল্পটা যেন ভাবাই যায় না।

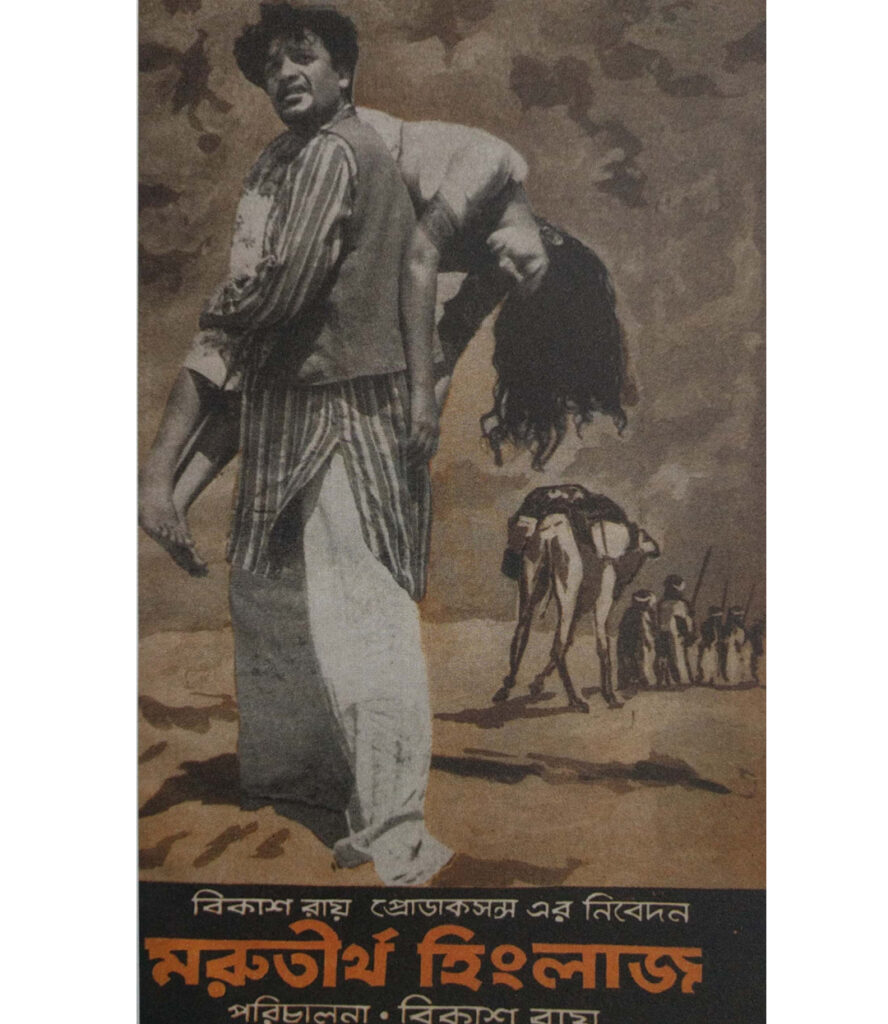

রীতিমতো ভিন্নধর্মী কিছু চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন তিনি, ফিল্ম বাজারের বাধ্যবাধকতার ভেতরেই অন্যতর কিছু অচেনা ভূমি, না-বলা কিছু গল্প ও বাংলা সিনেমাকে কিছু নয়া ল্যান্ডস্কেপে নিয়ে যাওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল তাতে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও হিট ছবি ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’। বালুচিস্তান-ঘেঁষা এই মরুঘেরা তীর্থস্থানটি নিয়ে অবধূতের উপন্যাসটি বাংলা সিনেমার সীমিত বাজারে বানানোর ভাবনাই দুঃসাহসিক। এর জন্য এমন এক পরিচালকীয় প্যাঁচ, সিনেমায় যাকে বলে ‘চিট’, ভেবেছিলেন তিনি, যা না হলে এ ছবির টাকা জোগাড় হত না। (স্বয়ং সত্যজিৎই তাঁর সত্তর দশকের দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়েও পারেননি, ‘পথের পাঁচালী’-র ২৫ বছর পর, ‘সোনার কেল্লা’-র প্রযোজনায় আবার এগিয়ে আসতে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে।) ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’-এর আউটডোর কিন্তু দিব্য বিশ্বাসযোগ্য। বলে না দিলে, বস্তুত তিনি নিজেই সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথা ‘মনে পড়ে’-তে বলে না দিলে, বোঝাই যেত না যে, হিংলাজের বিপুল বালিয়াড়ির দৃশ্য আসলে দীঘার অদূরে শুট করা, শুধু সমুদ্র ও ঝাউগাছ ফ্রেমের বাইরে রেখে ক্যামেরা বসিয়ে, ও দু’টিমাত্র বৃদ্ধ ক্লান্ত উটকে সুদূর রাজস্থান থেকে আনিয়ে, হাঁটিয়ে-চলিয়ে নেওয়া! এই ছবির সবটা আউটডোরে সম্ভব হয়নি, উত্তমকুমারকে নিয়ে দিঘা-র আশপাশে শুটিং তখন নিশ্চয় সহজ ছিল না, ফলে অনেকটাই ইনডোরে। বিপুল মরুবালুরাশির বিশ্বাসযোগ্য ইনডোর তৈরি করা টালিগঞ্জের স্টুডিওতে বোধহয় বংশী চন্দ্রগুপ্ত-রও অসাধ্য ছিল, সাধারণের কথা বাদই দেওয়া যায়। কিন্তু সেসব দৃশ্যে ব্যাকগ্রাউন্ডে চোখই যায় না, শারীরিক ও বাচিক অভিনয়কে এমনই তুঙ্গ শিখরে সারাক্ষণ ধরে রাখেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী দেবী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের মতো সব কিংবদন্তি, সবার সামনে পরিচালনার দায় সামলিয়েও অবধূতের চরিত্রে আশ্চর্য পর্দা-উপস্থিতিতে অনবদ্য বিকাশ রায়। যেন দুঃসাহসিক ছবি তৈরির স্বপ্নটির মতোই ছবির রিক্ত, ক্লান্ত, হতাশ যাত্রীদলটিকেও বুক দিয়ে আগলে রাখেন তিনি গোটা ছবি জুড়ে। গোটা শরীরের প্রতিটি মাংসপেশি তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ-অনাবৃত দেহাভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। এই অভিনয় আজও শিক্ষণীয় নমুনা। এখানে দুর্দান্ত মঞ্চসফল, নিয়মিত শ্যামবাজারি পেশাদার থিয়েটারের অভ্যস্ত তারকার সিদ্ধি ও প্রস্তুতি চোখে পড়ে। পর্দায় অ্যান্টি-হিরো এই মানুষটিই আবার স্টারে সুপারহিট ‘চৌরঙ্গী’ নাটকের দাপুটে হিরো স্যাটা বোস, যিনি দর্শকের পিছনের দিক থেকে, অডিটোরিয়ামে ঢোকার দরজা দিয়ে সংলাপ বলতে-বলতে দর্শকদের মধ্য থেকে মঞ্চে রাজকীয় এন্ট্রি নিতেন, ক্যামেরায় প্রকাশ না পেলেও, তা স্টেজের উপকথায় পরিণত হয়েছে।

সাতের দশকের শেষের দিক থেকেই এই ডিগনিফায়েড স্বভাবসম্ভ্রান্ত মানুষটি স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর প্রজন্মের অন্যান্য মহীরূহদের মতোই, ক্রমেই রুচির কৌলীন্যহীন, সাহিত্যরসহীন, আর্থিক সামর্থ্যহীন, নকলনবিশ এক অধঃপাতগ্রস্ত পপুলার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির পেশাদার অভিনেতা হিসেবে মানিয়ে নেওয়ার দুঃসহ প্রচেষ্টায়, অভিনয়-কর্মের আনন্দ হারাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রায় কেউ-ই তাঁরা ঋতুপর্ণ ঘোষের যুগ পর্যন্ত পৌঁছলেন না। রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত, অনুপকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায় তথা বিকাশ রায়ের মতো চরিত্রশিল্পী চরিত্রহীন এক সময়ের শিকার হয়ে কেউ যাত্রায়, কেউ ওয়ান ওয়াল থিয়েটারে, কেউ বিজাতীয় সব সিনেমায় রুচি ও রুজির সংঘর্ষে রক্তাপ্লুত হয়ে এক-এক করে চলে গেলেন। যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল, বা, পরবর্তী প্রজন্মের কাঁধ, তাঁরা স্বেচ্ছায় নেপথ্যে গেলেন। যাঁরা তা পাননি, তাঁরা কৌরবপক্ষের মহারথীদের মতো দীপ্তিহীন, কীর্তিহীন পরাভবের পথে বীরগতি প্রাপ্ত হলেন ক্রমে।

বাংলা সিনেমার এক যুগের সূর্য আপাতত পাটে গেল, যে যুগের নির্মাতাদের অন্যতম বিকাশ রায়।