তখন কলকাতার পুরনো পাড়াগুলোর বেশির ভাগটাতেই ছিল মধ্যবিত্তদের যৌথ বাঙালি পরিবার। আর সেই সব পরিবারের সন্তানদের কাছে বাবারা কেমন হয়ে থাকেন এর উদাহরণ হিসেবে, বাবা ছাড়াও বাড়িতে মজুত থাকতেন জ্যাঠা-কাকারা। আর বাড়ির বাইরের আত্মীয়দের মধ্যে মেসো, পিসে, মামারা। অনাত্মীয়দের মধ্যে কিছু বন্ধুবান্ধবের বাবাও ছিলেন, তবে তাঁরা সংখ্যায় নেহাতই নগণ্য। তবে এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মোটামুটি একই গোত্রের। একটু রাশভারী, একটু খবরের কাগজমুখী, সংসারের প্রতি কর্তব্যসচেতন এবং বাজারপ্রিয়। তবে এর বাইরেও কি বাবারা ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন। আমার নিজের বাবার মধ্যে যেমন একটা বাউলগোছের ব্যাপার ছিল। একটু আনমনা, একটু অগোছালো, ঠাকুর বলতে রবীন্দ্রনাথ— এইরকম আর কি! কিন্তু সামনে থেকে দিনের-পর-দিন দেখলে সেটাতে তো আর তেমন রোমাঞ্চ থাকে না। বাঙালির চোখ তখন ‘বাবা’ নামক চরিত্রটির মধ্যে সত্যি-সত্যি নানা ধরনের বৈচিত্র্য খুঁজে পেয়েছিল ছায়াছবির পর্দায়, যা ধরা হয়েছিল সেলুলয়েডে।

বাংলা ছায়াছবির সেই স্বর্ণযুগে, ‘বাবা’ নামক চরিত্রটিতে অভিনয় করে যাঁরা দর্শকদের মনে স্থায়ী দাগ কাটতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে ছবি বিশ্বাস মশায়ের নাম সবার আগে। তাঁর অভিনীত বাবা চরিত্রগুলি সিনেমার মধ্যে এতটাই গুরুত্ব পেত যে, বেশির ভাগ সময়ে তাদের কেন্দ্র করেই ছায়াছবির মূল চলনটি নির্ধারিত হত। এই মুহূর্তে সবার আগে তাঁর করা যে বাবা চরিত্রটির কথা মনে আসছে, তা হল শ্রীমন্ত চৌধুরী। ছায়াছবির নাম ‘অতল জলের আহ্বান’। এই সিনেমায় তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। স্বাধীনতার আগে বাংলায় প্রচলিত গোঁড়া হিন্দু রীতিনীতির প্রতি বিতৃষ্ণায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁর বাবা এবং সমাজ তাঁকে ব্রাত্য করে। এমনকী স্ত্রী পর্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করেন এবং সেই সময়ে তিনি শ্রীমন্তর বান্ধবী অনুরাধা, মানে ছায়াদেবী, যাঁকে শ্রীমন্ত রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি যেন কোনওদিন শ্রীমন্তকে বিবাহ না করেন এবং তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত না করেন। একমাত্র শিশুসন্তান জয়ন্তকে সম্বল করে গড়ে ওঠে শ্রীমন্তর নিঃসঙ্গ জীবন। সেই যুবক জয়ন্ত, মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তখন বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে ফিরেছে এবং বাবার ব্যবসার হাল ধরেছে। বাবা-ছেলের সম্পর্কও নিকট বন্ধুর মতো। এহেন সময়ে দীর্ঘ বাইশ বছর পরে একটি রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে শ্রীমন্তর সঙ্গে অনুরাধার দেখা হয়ে যায়। সেখানে বিস্মিত শ্রীমন্ত জানতে পারেন, ঠিক কী কারণে অনুরাধা সেদিন শ্রীমন্তর ভালবাসা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেননি। এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ছবিবাবু একইসঙ্গে নিজের নিঃসঙ্গতা, বহুযুগ পরে প্রেমিকাকে দেখতে পাওয়ার যে-সংযমী বিস্ময়, পুরনো ভালবাসার চাপা অনুভূতি, ছেলের বিয়ে নিয়ে তাঁর চিন্তা এবং ছেলের সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ও সরস কথোপকথন তুলনাহীনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এক সময়ে তাঁর এই অভিনয় দেখতে-দেখতে তাই যেন শরৎঋতুর কথা মনে পড়ে যায়। এই মেঘ, এই রোদ্দুর আবার রোদ্দুরের মধ্যেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

এর ঠিক বিপরীতধর্মী একটি বাবার চরিত্রে ছবি বিশ্বাস অভিনয় করেছিলেন ‘সপ্তপদী’ ছায়াছবিতে। সেখানে তিনি উত্তমকুমার অভিনীত ডাক্তার কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির কঠোর হিন্দুত্ববাদী বাবা, যিনি ছেলের খ্রিস্টান প্রেমিকা রিনা ব্রাউন, মানে সুচিত্রা সেনের কাছে গিয়ে নিজের ছেলেকে বিয়ে না-করার এবং তার জীবন থেকে সরে যেতে অনুরোধ করছেন। তাঁর কথার উত্তর দিতে গিয়ে রিনা যখন বলছে যে, প্রকৃত ভালবাসা সর্বনাশকে ভয় করে না এবং এক অজানা আশঙ্কাকে ভয় করে কৃষ্ণেন্দুকে সে অস্বীকার করতে পারে না— তখন তিনি উত্তেজিত হননি এক মুহূর্তের জন্য। রাগে ফেটেও পড়েননি। বরং সেখানে সেটাই কিন্তু স্বাভাবিক ছিল। বদলে তাঁর কণ্ঠস্বর ও উপস্থিতি শীতে ঘেরা এক ঠান্ডা কনকনে দিনের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। যেন তাঁর চারপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল হিমশীতল উত্তুরে বাতাস। আর তিনি নিস্পত্র এক বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপ করে। সেদিন শীতের বরফ-পড়ার মতো তিনি রিনার সামনে একটু-একটু করে যেন ঝরে পড়ছিলেন। রিনা তাঁকে কথা দিয়েছিল, সে কৃষ্ণেন্দুর জীবন থেকে দূরে সরে যাবে এবং তা রেখেওছিল। তাকে ভালবেসে খ্রিস্টান হওয়া কৃষ্ণেন্দুর কাছ থেকে সরে যেতে গিয়ে শেষকালে সে যোগ দিয়েছিল সেনাবাহিনীতে। ছবির শেষে যখন রিনা এবং কৃষ্ণেন্দুর আবার দেখা হয়, তখন যুদ্ধের বোমায় জখম হওয়া রিনাকে, হসপিটালে শোয়া অবস্থায় কৃষ্ণেন্দু তার বাবার লেখা একটি চিঠি পড়তে দেয়; যেখানে তাদের বিয়েতে বাধা দিয়ে অপরাধ করেছিলেন বলে স্বীকার করে বাবা ক্ষমা চেয়েছেন। এবং এও স্বীকার করেছেন যে ‘আগে মানুষ— পরে ধর্ম’।

বাংলা ছায়াছবির বাবা চরিত্রের আর এক সফল রূপকার প্রখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল। ‘সাত পাকে বাঁধা’ ছায়াছবিতে তিনি একজন অবসর নেওয়া প্রবীণ শিক্ষক এবং নিজের স্ত্রী ছায়াদেবীর দাপটে কিছুটা ম্রিয়মাণ। তবে এই চরিত্রটি কিন্তু মোটেই ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ ছায়াছবিতে সুচিত্রা সেনের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রটির মতো অলস, নিষ্কর্মা এবং সংসারের ভালমন্দ কোনও ধরনের দায়িত্ব না-নিতে চাওয়া বাবার চরিত্রটির মতো নয়। এখানে বাবা পাহাড়ী সান্যাল, তাঁর মেয়ে অর্চনা, মানে সুচিত্রা সেনকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং তাঁর পছন্দ করা অল্প রোজগেরে স্কুল শিক্ষক সুখেন্দু অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পুরনো ছাত্র হিসেবে পছন্দও করেন। বলা যায় কিছুটা তাঁরই সমর্থনে অর্চনা-সুখেন্দুর বিয়েও হয়। কিন্তু তারপর তাদের বৈবাহিক জীবনে নেমে আসে নানান জটিলতা এবং যা প্রচ্ছন্নভাবে সৃষ্টি করতে থাকেন অর্চনার মা, ছায়াদেবী। এই সময়ে পাহাড়ী সান্যাল চরিত্রটি একটু যেন গুটিয়ে যান কারণ অর্চনা ভুল বিয়েতে সমর্থন জানানোর জন্য তাঁকে একপ্রকার দায়ীই করা হয়। এই ছায়াছবিতে পাহাড়ী সান্যাল বাবা হিসেবে সহানুভূতিশীল এবং স্নিগ্ধ রুচিবোধসম্পন্ন যে-চরিত্রটির সৃষ্টি করেছেন তা অনবদ্য। তাঁর মধ্যে যেন একটা জলজ্যান্ত হেমন্তকালের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। হেমন্তকালে তো তেমন শীত পড়ে না কিন্তু বাতাসে কেমন একটা হিম-হিম ভাব লেগে থাকে। গা-হাত-পা যেন শিরশির করে শীত আসার অজানা আশঙ্কায়। মনে হয়, গায়ে একটা পাতলা সুতির চাদর জড়িয়ে নিলে ভাল হয়। এই সময় থেকে একটি-দু’টি করে পাতা ঝরতে শুরু করে গাছেদের। পাহাড়ী সান্যালের বাবা চরিত্রটি যেমন আন্দাজ করতে পারছিল, নিজের আদরের মেয়ের জীবনের আসন্ন বিপর্যয়ের কিন্তু কোনওভাবেই তা ঠেকাতে পারছিল না। শুধু সিনেমা যত শেষের দিকে এগোচ্ছিল, তাঁর মুখের কথা ক্রমশ যেন কমে আসছিল এবং বেড়ে যাচ্ছিল নির্বাক অভিব্যক্তি।

বাংলা ছায়াছবির জগতে ব্যক্তিত্ববান এবং বাঘে-গরুতে একঘাটে জল-খাওয়ানো বাবার চরিত্র যাঁরা অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে ‘দেয়া নেয়া’ ছায়াছবিতে কমল মিত্র অভিনীত শিল্পপতি বি কে রায় চরিত্রটি নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে পড়বে। তিনি মনে করতেন তাঁর ছেলে প্রশান্ত, মানে উত্তমকুমার, ব্যবসার কাজ না-দেখে শখের গানবাজনা করে কেবল সময় নষ্ট করছে। তিনি গানবাজনা করা একদমই পছন্দ করতেন না। তাঁর ধারণা হল, বাপের হোটেলে থেকে-খেয়ে শখের গানবাজনা করা খুবই সহজ কিন্তু নিজে রোজগার করে জীবনধারণ করা খুবই কঠিন। এবং যা তাঁর ছেলে প্রশান্ত কোনওদিনই করে দেখাতে পারবে না। প্রশান্ত এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং ছবির একদম শেষে সে যখন হলভর্তি দর্শকের সামনে আত্মপ্রকাশ করে গান শোনায় কেবলমাত্র তার মরণাপন্ন কবিবন্ধুকে সেই টিকিট বিক্রির টাকায় চিকিৎসা করিয়ে বাঁচিয়ে তোলার জন্য, তখন এত মানুষ তাঁর ছেলের গান শুনে আপ্লুত দেখে বি কে রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ছেলেকে জানান যে, সে গানবাজনা চালিয়ে যেতে পারে। এতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। এই যে কঠিন একটা জেদ থেকে সরে এসে, কিছুটা নমনীয় হয়ে ছেলের মতে মিলে যাওয়া, এ তো ছেলেকে ভালবাসারই নামান্তর। আর কমলবাবুর করা বাবা চরিত্রটির মধ্যে একটা গোটা বর্ষা ঋতু যেন নিজে থেকে আগাগোড়াই লুকিয়ে ছিল। প্রথমে তাঁর রাগত চিৎকারে মুহূর্মুহূ বজ্রপাতের আওয়াজ। তারপর তিনি যখন স্নেহার্দ্র স্বরে নিজের ছেলের গান করা মেনে নিচ্ছেন— তখন যেন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে চতুর্দিক ভাসিয়ে দিচ্ছে শ্যামল এক আবেগে। এ-চরিত্রটি তাই কঠিনে-কোমলে এক মাইলস্টোন হয়ে চিরকাল থেকে যাবে বাঙালির মনে।

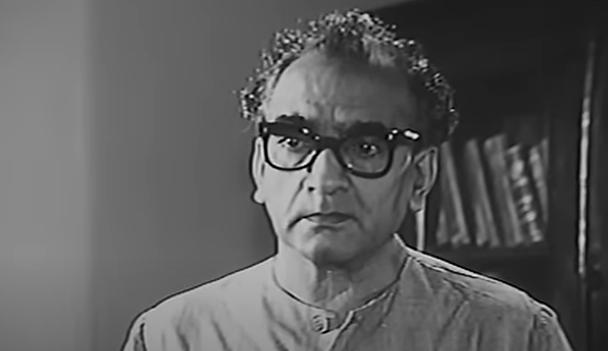

একদম শেষে আমি বাংলা ছায়াছবির এমন একজন ভার্সেটাইল অভিনেতার কথা বলব, যিনি বাবার চরিত্রে খুব বেশি অভিনয় করেননি। কিন্তু যা করেছেন তার জুড়ি মেলা ভার। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, এই অভিনেতার নাম বিকাশ রায়। আমি তাঁর বাবা চরিত্রে অভিনয় করা প্রথম যে-ছবিটির নাম বলব, তা হল ‘কাঁচ কাটা হিরে’। সুব্রত, মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তার বাবার বিরাট ব্যবসায় এসে যোগ দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে লক্ষ করল যে, গভর্নমেন্টের দেওয়া বিরাট অঙ্কের কনট্র্যাক্টের মধ্যে তার বাবার কোম্পানির দেওয়া যে-রিপোর্ট, তাতে প্রচুর গরমিল রয়েছে। প্রথমে সে ভেবেছিল তার বাবার অলক্ষ্যে আপিসের কর্মচারীরা এমন গোলমাল করেছেন। কিন্তু পরে বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পুরো গরমিলটাই তার বাবা জানেন এবং তাঁর কথামতোই রিপোর্টে ওইসব কারচুপি করা হয়েছে। এটা জেনে সুব্রত তার বাবার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যায় এবং তাঁর সঙ্গে কাজ না-করে সরে আসে। এখানে বিকাশ রায়, তাঁর চরম দারিদ্র থেকে উঠে এসে এত বড় সম্পত্তি তৈরি করার জন্য যথেষ্ট গর্ব অনুভব করেন। আর কাগজপত্রে করা এহেন কারচুপিকে তাঁর বিজনেস পলিসি হিসেবে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। ছেলে প্রশ্ন করলে তাকে ধমকে ও ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাকে তিনি নিজের অধীনে কাজ করা একজন কর্মচারী হিসেবে উল্লেখ করেন, যার তাঁকে প্রশ্ন করার কোনও অধীকার নেই। এই সময়ের অভিনয়ে তাঁর রাগ, তাঁর ক্রোধ, তাঁর অহংকার যেন গ্রীষ্মকালের প্রবল দাবদাহের মতো চারপাশের সব কিছুকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিতে চাইছিল। প্রবল রাগের তাপে ঝলসে করে দিতে চাইছিল তরুণ চারাগাছের মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের ছেলেকেও। ফুটিফাটা করে দিতে চাইছিল তার পায়ের তলার মাটি। অন্যদিকে ছেলেকে তিনি সত্যি খুব ভালবাসতেন এবং তার সঙ্গে বন্ধুর মতো গল্প করতে, একসঙ্গে গাড়িতে চড়তে, পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়তেও ভারি পছন্দ করতেন। ভালবাসা এবং ক্রোধ— এই দোটানায় পড়া একজন বাবা ও ক্ষমতালোভী একজন কোরাপটেড ব্যক্তিমানুষের মিশ্র চরিত্রে সারা ছবি জুড়ে বিকাশ রায় আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর অভিনয় আমাদের গ্রীষ্ম দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদের স্পর্শ দিচ্ছিল বারংবার। ছবির একদম শেষে ছেলের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ালেও তার কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে তার সাফল্য ও উন্নতি কামনা করেছেন এই মানুষটি। তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সারাদিনের জ্বালা জুড়োতে শেষ বিকেলে কালবৈশাখী এল। এবং এখানেই তাঁর অভিনয়ের দ্যুতি দর্শক হিসেবে ঝলসে দিয়েছে আমাদের।

বিকাশ রায় অভিনীত আর একটি ছায়াছবি হল ‘জীবন কাহিনী’, যেখানে তিনি, মানে নবজীবনবাবু একজন হতদরিদ্র জীবনবিমার এজেন্ট। তিনি তাঁর একমাত্র মা-হারা মেয়ে শ্যামলী অর্থাৎ সন্ধ্যা রায়কে নিয়ে নানা মানুষের কাছ থেকে ধারকর্য করে অতি কষ্টে জীবনধারণ করেন। নিত্যদিন পাওনাদারদের তাগাদায় বাপ-মেয়ের জীবন জেরবার। এমন সময়ে একদিন নবজীবন যখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছেন, তখন তিনি দেখতে পান একটি যুবক, যার নাম অমর মানে অনুপকুমার আত্মহত্যা করার জন্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। উনি কোনওমতে ছেলেটির আত্মহত্যা করাটা ঠেকান এবং তাকে অনুরোধ করেন সে যদি একটি লাইফ ইনসিওর করে মরে এবং নমিনি হিসেবে নবজীবনের নাম রেখে যায়, তবে তার মৃত্যুর পরে সমস্ত টাকা তিনিই পাবেন। আর সেই টাকায় সব দেনা শোধ করে, নিজের মেয়েকে নিয়ে তিনি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন। অমর রাজি হলেও শেষপর্যন্ত অবশ্য তার আত্মহত্যা করা হল না। এর মধ্যে সে আবার শ্যামলীকে ভালবেসেও ফেলেছিল। সে-ই নতুন করে নবজীবনবাবুকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। পুরো ছবি জুড়ে বিকাশ রায় বাবার যে-চরিত্রটি করেছেন, তাতে তাঁর মেয়ের প্রতি ভালবাসা, নিজের অক্ষমতার প্রতি আত্মগ্লানি এবং সময়ের থাবার নীচ থেকে কোনওভাবে নিজেকে ও নিজের মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ লড়াই এত স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, একবারের জন্য মনেই হবে না কোনও সিনেমা দেখছি। মনে হবে যেন এটাই ঘটছে চোখের সামনে, নতুন করে বাঁচতে চাওয়া একজন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাবার জীবনে। তাই বিকাশ রায়ের অসামান্য অভিনয়ের মধ্যে এখানে যেন একটি জীবন্ত বসন্তকালকে লুকিয়ে থাকতে দেখি আমি। যে-বসন্তকালে, শীতকালে ঝরে যাওয়া গাছের পাতা নতুন করে আবার গজায়। গাছে-গাছে জন্ম নেয় নানা রঙের ফুল। সমস্ত প্রকৃতিতে যেন নবজীবনের, নতুনভাবে বেঁচে ওঠার সুগন্ধ আবারও ছড়িয়ে পড়ে।

এই এতক্ষণ ধরে কয়েকটি বাংলা ছায়াছবিতে দেখা বিভিন্ন বাবা-চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে আমার প্রথম যেটা মনে হল, সেটা হচ্ছে, এই প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই আসলে বাংলার এক-একটি ঋতু জীবন্ত অবস্থায় বিরাজ করছে। শুধু তাদের খুঁজে নেওয়ার যা অপেক্ষা। রুপোলি পর্দার এই বাঙালি বাবারা রাগী হতে পারেন, একগুঁয়ে হতে পারেন, দাম্ভিক হতে পারেন, অলস হতে পারেন, এমনকী হতে পারেন কপট বা নীতিহীন। কিন্তু সব কিছুর পরেও নিজের সন্তানের প্রতি তাঁদের মনে যে-স্নেহ, যে-মায়া, যে-ভালবাসা এবং নিজেকে হারিয়ে সন্তানকে জিতিয়ে দেওয়ার যে-বিশেষ প্রবণতা, তার জন্যেই তাঁদের চিরকাল ভালবাসা যায়, মনে রাখা যায়। এই ভালবাসার মাপকাঠিটা মাঝে মাঝে একটু কম-বেশি তো হতেই পারে কিন্তু কখনওই তা একেবারে শূন্য হয়ে যায় না।