রমাপদ চৌধুরীকে আমি কখনও সামনাসামনি দেখিনি। দেখার কথা ছিল কি? বোধহয় না। একা-একা বই পড়ে যাওয়া মুগ্ধ পাঠক যদি চরম অন্তর্মুখী হন, তিনি তাঁর প্রিয় লেখকদের মুখোমুখি হতে চান না। কী বলবেন লেখকের সামনে দাঁড়িয়ে? আপনার লেখা আমার ভীষণ ভাল লাগে? না, এসব কথা বলব ভেবে কখনও তাঁর মতো মানুষের ত্রিসীমানায় যাইনি। কারণ আরও অনেক কথা ছিল, যে-কথা বলা যায় না। শুধু অনুভব করতে হয়।

হঠাৎ শুনি, আর লিখবেন না রমাপদ চৌধুরী। সকলকে বললেন, অনেক লিখেছি, আর কত? কলম ধুয়ে রেখেছি। শুনে চমকে উঠি। এমন হয়? এমন কেউ বলতে পারেন? বিরাশি বছরের সতেজ শরীরে চাইলে লিখতেই পারেন। কিন্তু লেখকজীবনের ইতি? এ-ও কি সম্ভব? একজন সৃষ্টিশীল মানুষের কি অবসর হয়? তাঁর মনের মধ্যে-মাথার মধ্যে যদি অবিরত হানা দেয় শব্দ-বাক্য-অনুভূতির কোলাহল, সেই কলরব এড়িয়ে কেমন করে নির্মোহ উদাসীনতার গহ্বরে চুপ করে বসে থাকতে পারেন একজন সফল সাহিত্যিক! একজন সৃষ্টিশীল মানুষ তাঁর সৃষ্টির জগৎবাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছেন, এই সিদ্ধান্ত কতটা ক্ষতবিক্ষত করে তাঁর অন্তরাত্মাকে… একজন মনস্তত্ত্ববিদ একে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? স্রষ্টার বেদনা আমরা হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু তাঁর সেই সিদ্ধান্তের তুমুল বিরোধিতা করতে পারি না। চুপ করে থাকি। সোচ্চার হতে পারি না। দুঃখ, অভিমান না ক্লান্তি— কোন কারণে, কেন লিখবেন না আর? এতদিন ধরে কোন তাগিদে লিখলেন তবে? শুধুই ফরমাইশ? না কি আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করেছে খ্যাতির মধ্যগগনে এসে? এই প্রশ্নগুলোই করা হয়নি তাঁকে।

তাঁর লেখায় যেমন ছিল নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি— ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও রেখে গেলেন সেই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। উচ্চকিত নন কখনওই। যখন অনুভব করেছেন, সময় হয়েছে আলো আর জনপ্রিয়তার বৃত্ত থেকে সরে দাঁড়াবার, বাংলা গদ্যকে ঋদ্ধ করার জন্য আরও কিছু কলম সারি বেঁধে অপেক্ষা করে আছে, তখনই নিজের কলম তুলে রাখার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি করেননি। এ-ও এক অনুকরণীয় মহৎ শিক্ষা আগামী লেখকদের কাছে। আমাদের মতো নাম-যশ-লোভ-পুরস্কার প্রত্যাশী লেখককুলের কাছেও— যারা মনে করি, দিস্তা-দিস্তা লিখে তবেই লেখোয়াড় হওয়া যায়। শুনেছি, এক সময়ে উপন্যাস লেখার আগে কিনতেন নতুন একটি ফাউন্টেন পেন। শেষ উপন্যাস ‘পশ্চাদপট’-এও তিনি বিষয়ে নতুন। প্রকাশক-সম্পাদক থেকে পাঠক, সকলে তাঁর লেখায় আগ্রহী। উত্তমকুমার স্বয়ং আগ্রহী তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নে। সেই ট্র্যাডিশন অনুসরণ করেন তপন সিংহ, মৃণাল সেন। একে-একে বাংলা ছবিতে লেখা রইল রমাপদ চৌধুরীর একের পর এক কাহিনি। বাংলা সিনেমার দর্শকের মনোরঞ্জন এবং মস্তিষ্ক-হৃদয়কে একইসঙ্গে স্পর্শ করে যাবার মতো কাহিনি। পাঠকের আরও চাই। নতুন আর কী দিতে পারেন, তার অপেক্ষায় সবাই। এই অপেক্ষা থামিয়ে দেবার কৌশল রপ্ত করেছিলেন রমাপদ চৌধুরী।

স্ববিরোধিতাও কি ছিল না? খুঁজে দেখি, চারের দশকের শেষে যখন নিজের পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, তখন তার নাম রেখেছেন ‘রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা’। তিনি তো নেপথ্যের মানুষ, সভা-সমিতিতে আগ্রহ নেই, সাহিত্যের আড্ডা ছাড়া বড় একটা পাওয়া যায় না তাঁকে, যৌবনের তাগিদেই কি তবে এই আত্মপ্রচার? রমাপদর এই স্বঘোষণা আশ্চর্য। কারণ সম্পাদকের নামে পত্রিকার নাম, এমনটা আগে দেখেনি বাংলা সাহিত্য, সম্ভবত তার পরেও নয়। পরবর্তীকালে এক দীর্ঘ সময়জুড়ে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদনায় তাঁর স্বাক্ষর বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্যের ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে এক স্থায়ী সম্পদ।

আমরা সকলেই জানি, রেলশহর খড়্গপুরের রেল কলোনিতে কৈশোর কেটেছে তাঁর, বাবার চাকরিসূত্রে এবং ভ্রমণবিলাসের কারণে স্কুলজীবনেই যিনি ঘুরে নিতে পেরেছেন ‘সারা ভারতবর্ষ’, তাঁর সেই ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার পুঁজি নেহাত কম ছিল না। সেই পুঁজির ওপর ভর করেই, বন্ধুদের তাগিদে ওয়াইএমসিএ-র পাবলিক রেস্তরাঁয় বসে চার পাতার ছোটগল্প লিখে ফেলা। গল্পের নাম ছিল ‘ট্র্যাজেডি’। তাঁর চাকরজীবী বাবা পাঠক হিসেবে ছিলেন সর্বগ্রাসী। সে-গুণ আবাল্য পেয়েছেন তিনি নিজে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছরে ষোলো বছর বয়সে কলকাতায় আসা, ভর্তি প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং আস্তানা ইডেন হিন্দু হস্টেল। বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র আর সংস্কৃত নাটক পড়ার সুযোগ। সঙ্গে পেয়েছিলেন রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে প্রচুর ইংরেজি ও বাংলা বই। তাঁর নিজের ভাষায়, নাবালক বয়সেই ‘গোগ্রাসে গিলেছেন’ তিনি। কিন্তু লেখক হবেন এমন কোনও ব্রত কখনও ছিল না। লেখালেখির শুরু চল্লিশের একেবারে শুরুতে, বন্ধুদের অনুরোধে। তখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। সেই সময় থেকে নিয়মিত লিখেছেন ‘পূর্বাশা’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘দেশ’ এবং ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য়। এবং সেই শুরু থেকে সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনেই তাঁর প্রধান বিষয় বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন।

বর্ধমানের গ্রামে বিখ্যাত যোগাদ্যা মন্দিরের কাছের একটি গ্রামে ছিল ওঁদের আসল বাড়ি। বহুদিন গ্রাম ছেড়েছেন। খড়গপুরে বেড়ে ওঠা। সেখানে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মানুষের সঙ্গে বেড়ে ওঠার সুযোগ হয়েছে। গ্রাম সম্পর্কে তাঁর অন্তর্লীন দুর্বলতা ছিল। কিন্তু সেই সময়কার গ্রামে নিরাপত্তা সম্পর্কে ছিল দূরজাত একটা সংশয়ও। আপনজনদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জন্য তিনি বড় ব্যাকুল ছিলেন। তাই হয়তো আর কখনও ফিরে যাননি গ্রামের পৃথিবী-দর্শনে। তাঁর গ্রামটিকে সযতনে রেখে দিয়েছিলেন মনের মধ্যে। তাঁর ফেলে-দেওয়া ‘হারানো খাতা’য় তার সেই পরিচয় মেলে। কাছের গ্রাম বনকাপাসীকে করে দিলেন বনপলাশী। গাইলেন তার পদাবলি।

তাঁর লেখায় যেমন ছিল নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি— ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও রেখে গেলেন সেই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। উচ্চকিত নন কখনওই। যখন অনুভব করেছেন, সময় হয়েছে আলো আর জনপ্রিয়তার বৃত্ত থেকে সরে দাঁড়াবার, বাংলা গদ্যকে ঋদ্ধ করার জন্য আরও কিছু কলম সারি বেঁধে অপেক্ষা করে আছে, তখনই নিজের কলম তুলে রাখার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি করেননি।

যদি সমসাময়িক বা অগ্রজ কথাসাহিত্যিকদের দিকে তাকাই, গত আশি বছরে বাংলা ছোটগল্পের জগতে যে-ক’জন গল্পকার শক্তিশালী কলম নিয়ে এসেছিলেন, রমাপদ চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কে না জানে, সেই সময়ে বাংলা ছোটগল্পের ভুবন নক্ষত্রের আলোয় উজ্জ্বল! রবীন্দ্রযুগের অবসানের পর বাংলা গদ্যে যে শূন্যতার আশঙ্কা বহু সমালোচক করেছিলেন, দেখা গেল রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত একঝাঁক লেখক তাঁদের নতুন কথনভঙ্গি, বিষয়-বৈচিত্র্য নিয়ে লিখতে চলে এসেছেন। এমনকী, বিখ্যাত তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখনশৈলী থেকেও এরা আলাদা একটা নির্মাণের পথ খুঁজে নিচ্ছেন। উচ্চবিত্তের শোষণ, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, দলিতের জেগে ওঠা, অসম প্রেম, চারপাশের সামাজিক অবক্ষয়— এসব শুধু নয়, এর বাইরেও ব্যক্তিমানুষের সংশয় এবং ক্রমাগত সংকটের উপাখ্যান লেখা হতে শুরু করল। তার মধ্যে চারিয়ে গেল সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। রমাপদ চৌধুরীর লেখাতেও সেই মিতকথনের ভঙ্গি, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের মুগ্ধ করল। তিনি দেখছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন ভয়াবহতা, দাঙ্গা, যুদ্ধের পর মানুষের বাড়িঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু হওয়া, দেশভাগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তিনি দেখেছেন স্বাধীনতাপ্রাপ্তির উচ্ছ্বাস, অসারতা, জনতার রোষ, গণ-আন্দোলন, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব, মধ্যবিত্তের বিকাশ। নাগরিক সমাজে মধ্যবিত্তের মানসিকতার প্রভাব পড়ে— ঘিরে ধরে দোলাচল, অনিশ্চয়তা, হতাশা, প্রতারণা। এই সব কিছুই গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যের ভাষা ও বিষয়বস্তু তৈরি করেছিল। তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসে এসব এসেছে বিভিন্নভাবে। কখনও সরাসরি, কখনও প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

তাঁর সম্পর্কে বলা হোত, তিনি ‘না-লিখে লেখক’। তবু স্বীকৃতি এসেছে নিজের নিয়মেই। জীবনভর যিনি শুধু লিখেছেন আর সম্পাদনা করেছেন পত্রিকা-অফিসে, সভাসমিতিতে যাননি, পারতপক্ষে মুখ খোলেননি কিংবা মুখ দেখাননি মিডিয়ায়, বিদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করেছেন, তার পরেও প্রায় দেড়শো ছোটগল্প আর পঞ্চাশের উপর উপন্যাসের যে-সাহিত্যসমগ্র তিনি রেখে গেলেন, ভাবীকাল তাকে কী চোখে দেখবে? নানা বোদ্ধার নানা মত থাকতেই পারে, কিন্তু একটি বিষয়ে বোধহয় সকলেই একমত হবেন— স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের এত নিপুণ, এত নির্মোহ সমাজদর্শন বোধহয় আর নেই। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করেন, ‘লেখক হিসেবে খুব অলস ছিলেন। সারা বছর লেখার নামগন্ধ নেই। পুজোর উপন্যাস লেখার সময় কলমে কালি ভরতেন। বছরে ওই একবার।’

রমাপদ চৌধুরী যে শুধুমাত্র সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই নয়, সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সৎ এবং কঠিন। এবং অবশ্যই অত্যন্ত নিরপেক্ষ। বহু নবীন লেখক তাঁর আবিষ্কার। তাঁর দফতরে প্রতি শনিবার আসতেন নবীন লেখক, তরুণ তুর্কির দল। চা, মুড়ি, তেলেভাজা-সহ আড্ডার স্মৃতিচারণ করেছেন অনেকেই। সকলে সরব, তিনি সরস। সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত তাঁর সম্পাদক-জীবনের প্রাপ্তবয়সের উজ্জ্বল আবিষ্কার। প্রচেতদার কাছেই শুনেছি, আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে পাঠানো তাঁর প্রথম গল্পটি পড়ে তাঁকে কীভাবে বেছে নিয়েছিলেন বর্ষীয়ান সম্পাদক। ফোনে জানানো হয়েছিল, গল্পটি মনোনীত হয়েছে। ব্যাস। এটুকুই। ‘বিভ্রম’ নামে সেই গল্পটি সেই বছর সাপ্তাহিক রবিবাসরীয়-র বদলে জায়গা পেয়েছিল শারদ সংখ্যায়। প্রচেতদার কথায়, ‘ওই গল্পটি প্রকাশের পর আমাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।’ এ-ও শুনেছি, অনেক সময়ে সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী অপ্রিয় হয়েছেন তাঁর অনুজ সাহিত্যিকদের কাছে। ক্ষুরধার মেধাসম্পন্ন মানুষটি তবুও লেখার ভাল-মন্দ বিচার করতে কোনওদিন কারও সঙ্গে অন্যায় সমঝোতা করেননি।

তিনি কি হাঁফিয়ে উঠেছিলেন? চারপাশের এই উচ্চকিত কলরব, আমাকে দেখুন, আমাকে পড়ুন, আমাকে চিনুন… এই ভিড়ে কোথাও কি বিরক্তি ঘিরে ধরে? আজীবন নিভৃতচারী এই সাহিত্যসেবী মানুষটি হয়তো শেষ মুহূর্তে দু-হাত জোড় করে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন নিরাভরণ বাংলা ভাষার কাছে। যে-ভাষা তাঁকে দিয়েছে খ্যাতি, পরিচিতি, সম্মান। তাঁর আত্মকথনের তিনটি লাইন সত্য হয়ে থাকল তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ‘আমি যেন নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হয়ে গেছি, জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারছি না। রেশমের গুটির মত কখন ভাষার জাল বুনে বুনে নিজেকে বন্দী করে ফেলেছি, গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে না পারলে মুক্তি নেই।’ এই সম্মান আর প্রত্যাশার লোভনীয় জাল ছিঁড়ে ক-জন মানুষ নির্বাসন বেছে নিতে পারেন?

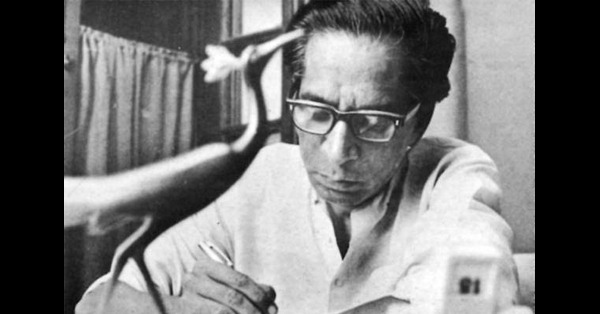

একজন লেখককে যেভাবে ছুঁয়ে যান পাঠক, একজন লেখক যেভাবে স্পর্শ করেন পাঠকের মনের চেনা-অচেনা তন্ত্রী, সুর তৈরি হয়, এলোমেলো ঘোলাটে ভাবনা থিতিয়ে পড়ে লেখকের লিখে চলা বর্ণনায়, সেভাবেই তাঁর সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। তাঁর লেখা গল্প বা উপন্যাসের কাটাছেঁড়া সমালোচনা করার যোগ্যতা বা ধৃষ্টতা আমার নেই। অফিসের কাজের টেবিলের পাশে দেওয়ালে লাগানো রয়েছে তাঁর একটি ছবি। নীরব অথচ প্রবল বাঙ্ময় দৃষ্টি। একলব্যের মতো অনুসরণ করি তাঁর পরিমিত বাক্যচয়ন, শব্দযাপনের সংযম। আমার জীবনে তিনি দ্রোণাচার্য হয়ে রইলেন। তাঁর কাছাকাছি যাবার কথা ছিল কি?