এই লেখার শুরুতে বসে ভাবছিলাম, আমাদের যৌবনেও ‘এমারজেন্সি’ শব্দটা কতখানি প্রাসঙ্গিক ছিল রোজকার জীবনে। তারও অনেক আগে, ১৯৭৮-এ পাড়ার, পরিবারের অনেককে একে-একে বাড়ি ফিরতে দেখি। সন্ধেয় চায়ের আড্ডায় চুপি দিয়ে শুনেছি, জিঞ্জিরা বাজার যাওয়ার পথে লাল কোয়ার্টারে এলাকার ছেলেদের তুলে কোনও একটি ঘরের সিলিং ফ্যান ঝোলানোর হুক থেকে উল্টো করে টাঙিয়ে কেমন পেটাত থানার বড়বাবু, ওঁর মেয়ের সঙ্গে কড়ে আঙুলের নেলপালিশ রাঙানো লম্বা নখওলা যে লোকটা প্রেম করত, তাকেও দেখেছি কালীপুজোয় হাসি মুখে ফল-প্রসাদ বিলি করতে। বড়বাবুও আসতেন, কালো প্রিজন ভ্যানের খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে রকে বসে আড্ডা মারতে ব্যস্ত কাকুদের সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দিতেন চায়ের গেলাস হাতে। পরে এক প্রবল বৃষ্টির দিনে ফাঁকা রাস্তায় ওই কালো প্রিজন ভ্যান থেকে একটা ডেডবডি নামিয়ে দিয়ে ভেজা চপচপে উর্দি পরা, সরু, রোগা মতো লোকটি নির্লিপ্ত মুখে ফিরে গেল কোথায় কে জানে। আমার মতো পাড়ার প্রায় সব কচিকাঁচারই সেই প্রথম মা-কাকিমাদের নিশ্চিত কিল-চড়-কানমলার থ্রেটনিং উপেক্ষা করে বৃষ্টির মধ্যে কাপড়ে জড়ানো ডেডবডি দেখতে বেরোনো— কে একটা বিলাপ করছিল… বহু দূর থেকে ভেসে আসা একটানা, অস্পষ্ট, অর্থহীন… বাকিটা ধুয়ে-মুছে গেছে গত সাতচল্লিশটি বর্ষার জলে।

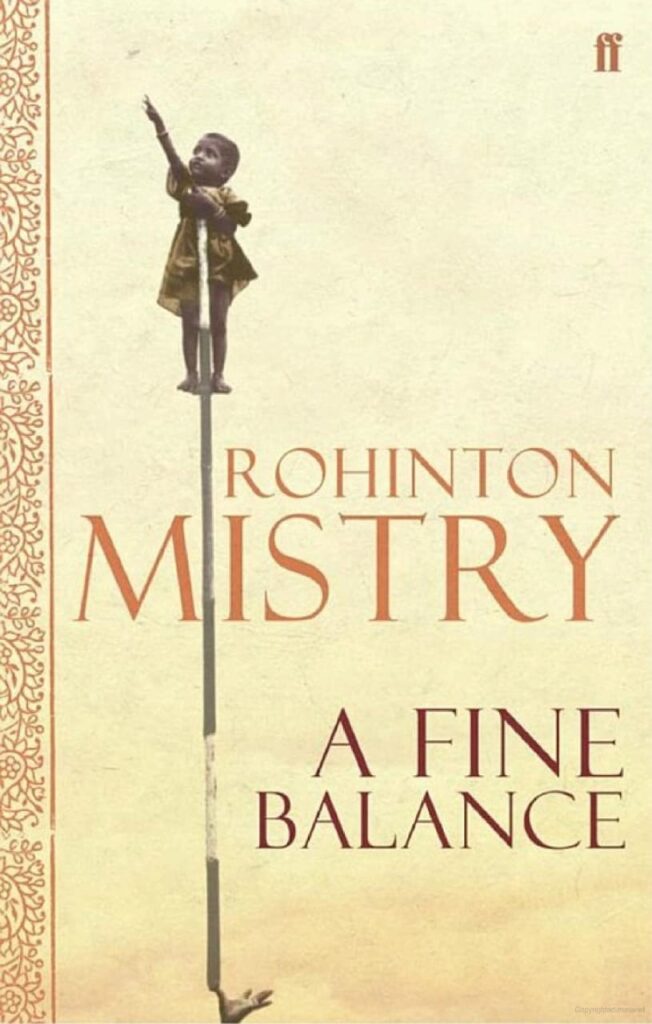

তবু, সোমেন-প্রিয়-সুব্রত টাইপের কংগ্রেসি তোলাবাজ এবং গুন্ডাদের নাম শোনা যেত কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে কফি হাউজ— সর্বত্র, রুনু গুহনিয়োগীকে নিয়ে বেশ হইচই বাঁধল কোনও একবার ময়দানের বইমেলায়, এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের হিদয়ে জ্যোতি বসুর প্রতি কেমন শ্রদ্ধা, সে-বিষয়ে অনেকেই সজল নয়নে চাপা গলায় আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ডিসকোর্স বলে মনে করেছে। হয়তো এখনও করে। পাশাপাশি মণ্ডল কমিশন নিয়ে দেশ উত্তপ্ত, এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে প্রবেশাধিকারের বলে, বামুনের ছেলেরা এইট-বি বাস স্ট্যান্ডের উল্টোদিকে জুতো পালিশ বাবদ প্রতিবাদ জানাল। ফলে রোহিন্তন মিস্ত্রির গল্প, উপন্যাস গোলমাল পাকানোর সরেশ জমি মোটামুটি তৈরি অবস্থাতেই পেয়েছিল আমার মগজে। কাদের জন্য সংরক্ষণ, কারা প্রতিবাদ করে, কাদের হাতে শহরের প্রতিবাদী স্বরগুলিকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার, কে বাদ পড়ে গেল প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খাতা থেকে, কাদের বাদ দিয়ে গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা চালানো যায় এবং চলেও বাকায়দা সর্বসম্মতিক্রমে ইত্যাদি প্রশ্নগুলো মাথায় জড়ো হচ্ছিল— এবং এখন, প্রায় পাঁচ দশক পর দেখি, রোহিন্তন মিস্ত্রির ‘আ ফাইন ব্যালান্স’ উপন্যাসটি এমারজেন্সি এবং সাধারণ দেশবাসীর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে স্পষ্ট-অস্পষ্ট আদল দেওয়া, খানিকটা হাত ফসকে যাওয়া বিষয়গুলিকে ফের একবার ভেঙেচুরে নতুন রকম জিজ্ঞাসার ধাঁচা তৈরির ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা সাহায্য করেছিল।

মিস্ত্রি মশাই উপন্যাসের শেষটা শুরুর চেয়ে অনেক বেশি ভেবেচিন্তে ছকেছিলেন, তা ওর অন্যান্য লেখার সঙ্গে পূর্ব-পরিচিত পাঠকরা হয়তো বিনা তর্কে মেনে নেবেন। উপন্যাসের কথা বাদই দিলাম, ছোটগল্পের শুরুয়াতও অনেক বেশি মাথা খাটিয়ে তৈরি। ছোটগল্প হেলাফেলার বিষয়, এমনটা বলা উদ্দেশ্য নয়, তবে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছরের সময়সীমা জুড়ে আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক উপন্যাসের পটভূমির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনও ইঙ্গিত গোড়ায় তৈরি হতে দেখি না। উপন্যাসের প্রথম কয়েকটা লাইনেই শিহরিত হওয়ার যে অভ্যাস আমাদের পেয়ে বসেছে, লেখক সেই উত্তেজনার রসদ সযত্নে পরিহার করেছিলেন, একটা যাত্রীবোঝাই ট্রেন সহজ, সাবলীল, মন্থর গতিতে, যন্ত্রসভ্যতার সমস্ত ম্যাজিক-সহ গরিব, ভুখা, অশিক্ষিত, আধল্যাংটো ভারতবাসীকে এমনকী, মন্ত্রমুগ্ধও করে উঠতে পারল না। ঝটকা, ঝাঁকুনি খেল, গতি বাড়ানোর মিথ্যে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যাত্রীদের বিভ্রান্তি বাড়াল, আর চিঁড়েচেপটা চরিত্ররা প্রথমবার একে-অপরের সংস্পর্শে এসে গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ের বিবর্তনকে নিজেদের শরীরে ধরে রাখার, উত্তর ভারতের গোটা নিম্নবর্ণের গল্পটিকে ব্যক্তিগত জীবনের টুকরোটাকরা জুড়ে লিপিবদ্ধ করার ফাঁদে পা দিয়ে ফেঁসে গেল বরাবরের মতো। কোনও ট্রয়ের ঘোড়া বা কাঠবেড়ালির ব্রিজ নেই মশাই এই কাহিনিতে— একপিস উত্তম-সুচিত্রাও মিলবে না কোথাও।

কেবল যারা ওধারে থাকে, তারা এমারজেন্সি-সহ ভারতীয় রাজনীতির সবক’টি খোপ থেকে ছিটকে যেখানে পড়ল, সেখানেই রয়ে গেল কীভাবে, তার খানিকটা হয়তো বোঝা যাবে। উপন্যাসের শেষে পৌঁছে ধরা যাবে তার সবটা— গোড়ায় যারা ধাক্কা খেয়েছিল একে-অপরের সঙ্গে, তারা বিভিন্ন স্থানিক এবং কালিক অবস্থান থেকে ওই ট্রেনটাকেই হয়তো দেখে, কখনও গল্পকারের খামখেয়াল-বশত তাতে চেপে নির্দিষ্ট কোনও অবস্থান পরিবর্তনের পূর্বশর্ত অনুযায়ী আখ্যানের অংশ করে তোলা হলে, আবার বাইরে থেকে স্থির কোনও ভৌগোলিক পয়েন্টে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে পরিবর্তন না ঘটিয়ে অন্য অনেকগুলো সময়ের সাক্ষী এবং তার ভেতর থেকে নিজেদের পানে তাকিয়ে আটকে পড়া চরিত্র হিসেবে।

উপন্যাসের শুরু ১৯৭৫-এ। তারপর গোটাটাই অনেকের মাথার ভেতরে রিওয়াইন্ড করে। মিস্ত্রি সাহেবেরও। অনেকখানি দূর থেকে দেখেন এই সময়টিকে, এবং রাজনৈতিক বক্তব্যে পৌঁছনোর উপযুক্ত জমি তৈরি করে চরিত্রদের ঠেলে দেন সে-মঞ্চে প্রবেশ পশ্চাৎ সাজানো বুলি আউড়াতে। উপন্যাসের ভেতরে স্থির, অপরিবর্তনীয় এবং অমোঘ একখণ্ড সময়কে অনেকখানি দূরের আপাত-বিচ্ছিন্ন পরিসরে দাঁড়িয়ে নানাভাবে দেখার অবসর এবং নির্মোহ কাটাছেঁড়ার সুযোগ গল্পকার হিসেবে অন্তিম লগ্নে যতখানি পেয়েছিলেন, গোড়ায় ততখানি মেলেনি। অবশ্য ফিরে যাওয়ার, একাধিকবার শব্দ, বাক্য লয়ে কসরতের সুযোগ যে ছিল না, তা নয়। স্থান, কাল, পাত্র সম্পর্কিত রাজনৈতিক কূটাভাস, টিপ্পনী জুড়ে দেওয়াও যে একেবারেই অসম্ভব ছিল গোড়ায়, তাও হয়তো নয়।

তবে সত্যিই কি চরিত্রদের বুলি সাজানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল? না কি অক্ষমতাটিকে বেশ করে দেগে দেওয়াই তাঁর রাজনৈতিক প্রোজেক্ট? এই লেখাটি ওঁর উপন্যাসের আলোচনা নয়। আমি শুধু প্রাথমিকভাবে আরও খানিকটা তফাত থেকে ঈশ্বর এবং ওমপ্রকাশ নামক দু’টি চরিত্রকে দেখার চেষ্টা করেছি। ওরা জাতে ‘চামার’, অর্থনৈতিক স্ট্যাটাস বলতে উত্তর ভারতের অচ্ছুৎ পল্লির গরিবদের যেমন অবস্থা, ঠিক তেমনই, এবং সঞ্জয় গান্ধীর পরিবার পরিকল্পনা নামক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের খোয়াইশ মেটানোর খেলার অসহায় বোড়ে। গল্পের এক বিশেষ মুহূর্তে এদের পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প রূপায়ণের সরকারি কর্মীরা ধরে ‘নসবন্দি’ করে ছেড়ে দেয়, তারপর ধরমসি নামক উচ্চবর্ণের ভিলেনের নির্দেশ অনুযায়ী ওমের পুরুষাঙ্গ কেটে নেয়। অপারেশনের ছুরি-কাঁচি-স্টেরিলাইজ়েশনের প্রতি হাতুড়েদের বিশেষ নজর ছিল না— প্রত্যেকেই নিজের কৌমটিকে ধোয়া-পাখলার প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন এই সময়ে— ফলে সংক্রমণ, এবং ঈশ্বরের পা দু’টি কেটে বাদ দিতে হয়। পড়ার সময় কেন জানি না মনে হয়েছিল. ঈশ্বরের পক্ষে আর কখনও ভাগ্নেকে নিয়ে নতুন বাড়ির খোঁজে বেড়ানো সম্ভব হবে না— তবে সে যাক।

এটি উত্তর ভারতের নিম্নবর্ণের গরিবদের নিকেশ করার গল্প— দেশজ কায়দায় সংঘটিত ‘পোগরোম’, রক্তবীজের বাচ্চাদের নির্বীজ করার অবিশ্বাস্য সরল কাহিনি। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আপনাদের বাড়ির কাউকে কখনও পুলিশ-মিলিটারি তুলে নিয়ে গিয়ে খোজা করে দিয়েছে— না দেখলেও (টেনে নিয়ে যেতে, ছেঁটে দিতে নয়) শুনেছেন কি কানাঘুষো? বা, ধরা যাক আদানি-আম্বানি, টাটা-বিড়লাদের বাড়ির ছেলেদের ধরে ঘ্যাচাং-ফ্যাচাং করা হচ্ছে, স্লটারহাউজ থেকে ‘ওরে বাবা রে, মা-রে, কেটে ফেললে রে’ চিৎকারে পাড়াপড়শি ঘুমতে পারছে না এমন খবর কি কখনও পেয়েছিলেন? বা ধরা যাক, ইউপি, এমপি, রাজস্থান, গুজরাতে বামুনরা সংখ্যায় হু হু করে কমে যাওয়ার ফলে দলিতদের পুজোর অধিকার দেবেন হিন্দু মহাসভার কর্মকর্তারা— এমন সিদ্ধান্তের খবরও কি পেয়েছেন? এসব ঘটেনি কারণ নিম্নবর্ণের প্রতি ঘৃণা বিজেপির একচেটিয়া কারবার নয়, ‘নীচু’ জাতের মানুষদের টুপি পরিয়ে, ভয় দেখিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনসভা দখল সব দলেরই প্রথম কাজ। প্রশ্ন সেটাও নয়। গত পঞ্চাশ বছরে এমারজেন্সির আলোচনা থেকে দলিত এবং সমস্ত নিম্নবর্ণের মানুষকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সংবাদ সংস্থাগুলির অধিকার খর্ব করা হয়েছে, যা-খুশি করতে দেওয়া হয়নি, পুলিশ-মিলিটারি রাস্তায় চক্কর কেটেছে, রাত দশটার পর জামাইবাড়িতে লাউচিংড়ি পৌঁছতে গিয়ে মিত্তিরমশাই সিআরপি-র হাতে বড়ই নাকাল হয়েছিলেন ইত্যাদি গল্প ছাড়া উচ্চবর্ণ, হিন্দু, ভদ্রলোক, বাঙালি পুরুষের হাতে বিলাপ করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট আছে? জোর করে নসবন্দি করানো হয়েছে, বা ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য পুরুষাঙ্গে কেটে নেওয়া হয়েছে— এমন কাউকে চেনে বিজয়গড়, সোদপুর, কালীঘাটের বাঙালি ভদ্রলোক?

নসবন্দি যেভাবে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, দলিত, মুসলমান, চামার, কাহার, কুর্মি, কামিয়ারাও আমাদের আলোচনার বৃত্তের বাইরে থেকে গেছে। কংগ্রেস চেয়েছিল এদের একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে দেগে ‘পৌরুষ’ হরণের মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে— ওদিকে ব্রাহ্মীশাক ইত্যাদি গজায় না, ইন্দিরাও সারাদিন পার্লামেন্টে থাকার ফলে গান্ধী পরিবারে সেসব খাওয়ার অভ্যেসও গড়ে ওঠেনি। ব্রেন ড্যামেজ শৈশবে একবার ধরলে পুরোটা চেঁছে তবে ছাড়ে। সে যাক! দেশের আশি কোটি মানুষের যদি সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে যেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা সাতের দশকের গোড়া থেকে জরুরি হয়ে উঠেছিল, তাদের সংখ্যা আয়ত্তের মধ্যে রাখাও হাতের মুঠোয় চলে আসে— একই সঙ্গে খাদ্য, কাজ, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের সঙ্গে বিপ্লব, বগাবতের আশঙ্কাও চিরতরে ওপড়ানো যায়। নিম্নবর্ণের জীবনযাপন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রান্না, খাওয়া, গল্প বলা এবং শোনা, আমোদ-ফুর্তি, রাগ-ঝগড়া-মারামারি ইত্যাদি সবটাকে চিরতরে হাপিস করতে পারলে প্রতিবাদের উৎসটাই থাকে না। যাকে বলে, না রহেগা বাঁশ, না বজেগি বাঁশুরি! কংগ্রেস নির্বীজ করেছে, খোজা করেছে, ‘পৌরুষ’ হরণ করে চিরকালীন গোলামির খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য করেছে যাতে কলকারখানায় ‘মাজা-ভাঙা’ শ্রমিক মজুরদের হাতে লাল ঝান্ডার বদলে চোলাইয়ের বোতল আর ভিক্ষার বাটি ধরানো যায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর বিজেপি তাদের হাতে বাবরি মসজিদ ভাঙার গাঁইতি, শাবল, হাতুড়ি ধরিয়ে, বা সালওয়া জুদুমের খুনি ভ্রার্তৃঘাতি মার্সিনারি বানিয়ে সে পৌরুষ ফিরিয়ে দেওয়ার ধাপ্পাবাজিতে মেতেছে। উচ্চবর্ণ নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় রাজনীতিতে নিম্নবর্ণকে সমস্ত পরিসরের ‘মূল স্রোত’ থেকে ছাঁটার খেলাটা এক রয়ে গেছে। মধ্যবিত্তও তাই এমার্জেন্সির সময়কার নসবন্দীর প্রশ্নে চামার-বস্তি ঝেঁটিয়ে পুরুষদের তুলে নিয়ে যাওয়া, কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের আদলে তৈরি অস্থায়ী ক্যাম্পে পুরে রাখার প্রসঙ্গ এরিয়ে যায়, ওটা তার অভিজ্ঞতার অংশ নয় বলেই— মুচি, মেথর, ঢোঁড়াই কোনওকালেই তার বা ‘গানহি বাবার’ বাস্তবতার অংশ ছিল না।

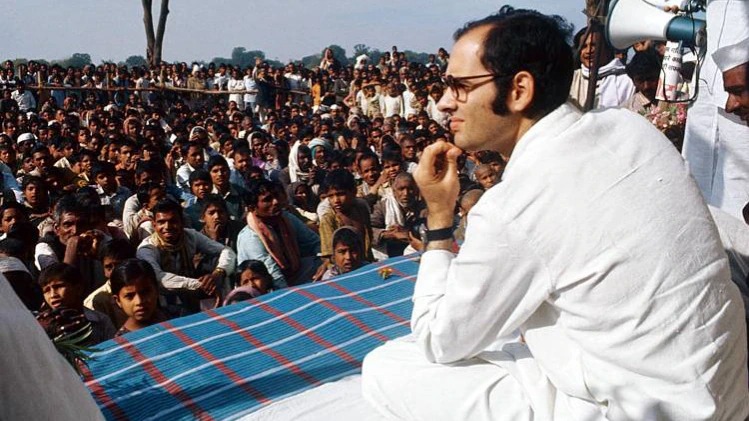

সঞ্জয়বাবু ভেবেছিলেন মন্দ নয়। অতখানি রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলে নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসানো স্বাভাবিক। তারপর সবটা অভ্যেস হয়ে যায়।

সাধারণ মধ্যবিত্তও কি একই কায়দায় ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি? ‘পুলিশ ব্রিলিয়ান্ট ছেলেগুলোকে তুলে মেরে দিলো’ বলার সময় ‘ব্রিলিয়ান্ট’ শব্দটিতে স্ট্রেস যতখানি, রাষ্ট্রের সরাসরি মদতে সাধারণ মানুষের মৃত্যু ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। নসবন্দি খুব খারাপ, ‘তবে’… আর ওই অব্যয়টির পর যেটুকু বলা হয়েছে গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ, সেটুকুই গুরুত্ব পেয়েছে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তরজায়— বাকিটা ভ্যানিশ। তার সঙ্গে যুক্ত বাকিরা দুষ্টু লোক, অতএব তারা ভ্যানিশ হলেও মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক প্রত্যয়ের সৌধটি অটুট থাকে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমস্ত সমস্যার বিশ্লেষণ সরল মনে মেনে নেওয়া হবে। গণবন্টন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, সমবন্টনের ধারণাটিকে তামাদি প্রমাণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কৃষি-বাসস্থান ইত্যদি খাতে বাজেটের খুদকুঁড়োটুকু ছিটিয়ে দশ-বারোটি পরিবারের বেশ কয়েক হাজার লক্ষ-কোটি ঋণ মকুবের নির্লজ্জ খেলা চলবে পার্লামেন্টে, যখন রাস্তায় অনাহারে মৃত মানুষের শবদেহ টেনে ফেরে শেয়াল-কুকুরে। মধ্যবিত্ত বাকস্বাধীনতা নিয়ে গলা ফাটিয়েছে এমারজেন্সির প্রসঙ্গ উঠলেই— বে-এক্তিয়ার বাকস্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে, সে নিজের ডিএ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস, পরিশ্রুত পানিয় জল, অবিরাম বিদ্যুতের ব্যবস্থা, কম পয়সায় শহুরে যানবাহন সংক্রান্ত অধিকারের লড়াইয়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের, আদিবাসীদের, পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকারের প্রশ্নগুলোকে কখনও জুড়ে দিতে পেরেছে মনে পড়ে?মসজিদের বাইরে হনুমান চালিশা পড়ার বাকস্বাধীনতা চেয়েছে সে? না কি খবরের কাগজ পড়ার নিশ্চিন্ত নির্লিপ্তি? সবটাই সহজ পাঠ, আর সে পরিসর থেকে নসবন্দি হওয়ার ফলে উজাড় মানুষগুলো বরাবরের মতো হাপিস। এমারজেন্সি মধ্যবিত্তের সমস্যা ঠিকই, নসবন্দি গরিবের।

ফাজলামো মারছি না। এদেশের গরিব আজন্ম, যাকে বলে ‘পার্পেচুয়ালি ইন আ স্টেট অফ এমারজেন্সি’-তে বাস করে— মরেও জরুরি অবস্থাতে, কারণ তার জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই এই অর্থনৈতিক রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য এবং জরুরি অংশ। তুমি গরু খেলে বা গরুর মাংস বেচলে গরুর দাম বাড়বে, হিন্দুত্ববাদীদের মাংস রপ্তানির কারবার চালাতে বেশি দাম দিয়ে কাঁচা মাল কিনতে হবে— অতএব, দলিত এবং গরিব মুসলমানদের একধারসে কোতল করার রাজনীতিকে হাওয়া দাও। সে প্রক্রিয়াটিকে সারে-জলে তোল্লাই দিতে দলিত এবং গরিব মুসলমানদের ভয়ের পরিস্থিতি থেকে বেরতে দিও না, একটানা বলে চলো ওদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং কিছুকাল পর ভারতের নাম পাল্টে ‘পাকিস্তান’ রাখতে হবে। ফের সেই সংখ্যার অজুহাত। মধ্যবিত্তর ভয় এবং নিম্নবর্ণের আতঙ্কের জোড়া ফলায় গেঁথে সাবাড় করো যাবতীয় সমস্যা। মধ্যবিত্ত এ-ব্যপারে চুপ, এমারজেন্সির সময়ও প্রাণের ভয়ে চুপ ছিল যেরকম। দলিত তো সবসময়ই চুপ। দেশ জুড়ে লুঙ্গি পড়া গরিব দেখলে পরনের কাপড় খুলে খতনা হয়েছে না হয়নি, যাচাই করার গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সরব হয়েছে কেউ, এমারজেন্সির সময় থেকে আজ অবধি?

১৯৭১ সাল। মুক্তি পেল ‘সীমাবদ্ধ’। চুপচাপ আটতলার ফ্ল্যাটে বহু দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসে। হাইওয়ের পাশে সিমেন্টের থামে ক্ষীণকায় ‘সিপিএম’ লেখা হঠাৎ চোখ এড়িয়ে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। তবে, শ্রমিকের কোনও সমস্যা নেই। ঝাঁ চকচকে কারখানার প্রোডাকশন চলে নিরুদ্বিগ্ন মালিক-শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতায়। পদোন্নতির চিন্তায় খানিকটা উদ্বিগ্ন কর্তারা লেবার অফিসারদের সঙ্গে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরির এবং গোলমাল পাকানোর পরিকল্পনা আঁটেন মালিক পক্ষকে, আসলে মালিককেও নয়, এক পদোন্নতি-অভিলাষী উচ্চপদস্থর আরও উঁচুতে ওঠার পথের কাঁটা সরাতে— সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করতে, যেমনটা সবসময় হয়ে এসেছে। উদ্বৃত্ত এবং মুনাফা নিয়ে শ্রমিকের একেবারেই কোনও সমস্যা নেই? মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব নেই?

‘পুলিশ ব্রিলিয়ান্ট ছেলেগুলোকে তুলে মেরে দিলো’ বলার সময় ‘ব্রিলিয়ান্ট’ শব্দটিতে স্ট্রেস যতখানি, রাষ্ট্রের সরাসরি মদতে সাধারণ মানুষের মৃত্যু ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। নসবন্দি খুব খারাপ, ‘তবে’… আর ওই অব্যয়টির পর যেটুকু বলা হয়েছে গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ, সেটুকুই গুরুত্ব পেয়েছে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তরজায়— বাকিটা ভ্যানিশ।

আছে। ছবিতে ওই উচ্চ-পদাভিলাষীর বৈঠকখানায় আড্ডা দিতে ব্যস্ত কোম্পানির সাহেবসুবোরা দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলে। ছবিটি ’৭১ সালে রিলিজ করলেও, বৈঠকখানার আড্ডায় দর্শক নিশ্চিত হয়, সময়টা ’৭২ সাল— একজন স্পষ্ট করে বলে ‘পঁচিশ বছরের ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর।’ মানিকবাবুর ডিটেলের প্রতি যা নজর, তাতে এটি এড়িয়ে যাওয়ার বিষয় নয়। অর্থাৎ, একটি ভবিষ্যৎ সময়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে, দর্শকরাও পৌঁছে গেছেন সেথায়। রোহিন্তন মিস্ত্রি যদি ১৯৯৬ সালে বসে পিছনে ফিরে দেখে থাকেন উপদ্রুত সময়ের ঘটনাবলি, তাহলে ‘সীমাবদ্ধ’ সামনের দিকে তাকিয়ে অশনির সংকেতগুলো পড়ার চেষ্টা করে।

কথা হল, কার জন্য করে? ওই বৈঠকখানায় মোটা মাইনে টেনে যারা হুইস্কির গেলাস হাতে সমস্যার সমাধান বাৎলাতে বলে, ‘দরকার এখানে ডিক্টেটর’ তাদের জন্য? না কি যে বলে তরুণ, যুবকদের মধ্যে সবকিছুতেই অনাস্থা তাদের জন্য? তার নিজের কীসে আস্থা— সে-বিষয়ে কি আমরা কিছু জানে পারি?

হয়তো পারি, যখন কোম্পানির ঝামেলা মেটাতে এক সাধারণ শ্রমিক বোমার আঘাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়। উচ্চ-পদাভিলাষী কর্মচারীটি গোড়ায় নানা অসাধু উপায় অবলম্বন মারফত ফ্যাক্টরির ঝামেলা মেটানোর ব্যপারে খানিকটা হলেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে কোম্পানি মুক্ত হলে লেবার অফিসারের সঙ্গে, আহত শ্রমিক সুগারের রোগী, সে মারাও যেতে পারত ইত্যাদি আলোচনার কালে যখন তাকে বলা হয় যে, সেক্ষেত্রে তার নামে একটা মালা পাঠিয়ে দেওয়া হত, তখন সে হো হো করে হেসে ওঠে—সে হাসিতে একজন সাধারণ মানুষের জীবনের বিনিময়ে প্যাঁচে পড়া থেকে মুক্তির স্বস্তি লুকনো সম্ভব হয়নি। শুধু আটতলায় ফ্ল্যাট নিলেই বোমা, গুলি, সামাজিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি মেলে না, তার জন্য আত্মাকে জড়পদার্থে রুপান্তরিত করাটাও জরুরি। মানিকবাবু কি সেরকম এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন এই ছবিতে? এমনকী একজন ডিক্টেটরের আবির্ভাবেরও? দেখছিলেন কি আমাদের স্বাভাবিক গতি ওইদিকেই? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা যে ভবিষ্যতে মানুষকে বাদ দিয়ে ‘জ্যোতির রান্নাঘরে সিদ্ধার্থর কান্না’— অর্থাৎ কিনা, ‘তোমার সিঁথিতে আমার সিঁদুর’ জাতীয় রংতামাশায় রূপান্তরিত হবে, তার আন্দাজ কি উনি অনেক আগেই দিয়েছিলেন গুপি-বাঘাদের?

সত্যজিতের ছায়াছবি, এবং পঁচিশ বছর পর প্রকাশিত একটি উপন্যাসের উল্লেখ করলাম রোহিন্তনের আরও একটি চরিত্রকে ময়দানে নামানোর জন্য। তার নাম মানেক। ‘আ ফাইন ব্যালান্স’-এরই চরিত্র। সে ব্যর্থ প্রেম, নিজের অনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান, সামাজিক পারিয়া পরিচয়ের বোঝা ইত্যাদি সবটা উপন্যাসের শেষে আত্মহত্যার পথ বেছে চুকিয়ে দিল। ‘সীমাবদ্ধ’-তে ‘চ্যাটার্জি’-র যেমন কোম্পানির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা ছাড়া অন্য পথ ছিল না, মানেকের সে কর্পোরেট ঠেকনা না থাকার ফলে আত্মহনন বেছে নিতে হল। ‘সীমাবদ্ধ’-র শেষে চ্যাটার্জি মাথায় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কী ভাবছিল, রেললাইনে ঝাঁপ দেবে? ওর সিঁড়ি তো শেষ। আর তো ওঠার জায়গা নেই। ’৭১ থেকে ’৯৬— মাঝখানের সময়টা কেবল সোফা থেকে ওঠা আর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ানো। ওম বা ঈশ্বরের বেঁচে থাকা নিয়ে সমস্যা হতে দেখি না, নসবন্দি বা অঙ্গহানির পরেও না; এবং এমারজেন্সি, নসবন্দি, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও সাধারণ সম্পর্কগুলিকে টিকিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার, রসিকতার মুহূর্ত তৈরি করে চলার, হাল না ছাড়ার প্রচেষ্টাগুলোই বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষকে। মেরে ফেলা যায়নি তাদের, গরিব, দলিত, নিম্নবর্ণের সমস্ত মানুষকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে বা মেরে ফেলতে পারেনি কখনওই।

সঞ্জয়বাবু ঈশ্বর হতে পারেন, তবে ঝাঁপ মারার আগে একটু বেশিই ওপরে উড়েছিলেন।