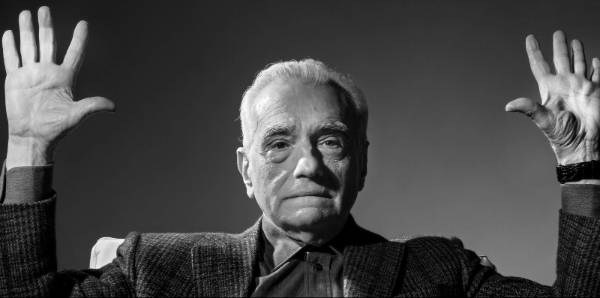

মার্টিন স্করসেসি-র জন্মদিন আজ। সারা বিশ্বের সিনেপ্রেমীদের কাছে এই জীবিত, এবং এখনও চলচ্চিত্র নির্মাণরত কিংবদন্তি, প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন ক্রমে। অনেক তরুণ পরিচালকের কাছে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো।

তাঁর জন্ম নিউ ইয়র্ক শহরের ‘লিটল ইটালি’ বলে এক বসতিতে, যেটি বিশেষভাবে পরিচিত তার ইতালীয়-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর কাছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছবিতে বারবার ফিরে এসেছে ইতালীয়-আমেরিকান মানুষের গল্প। শুধু তাই নয়, তাঁর ছবি যদি আমরা কালানুক্রমিকভাবে দেখি, এবং তার মধ্যে অন্তর্নিহিত যাবতীয় বিষয় খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে আমরা মোটামুটি সমগ্র আমেরিকার বেশ কয়েক দশকের জীবন, ধর্ম, আদর্শ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও আরও অনেক কিছু নিয়ে এক পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি। তবে তাঁকে শুধুমাত্র একজন সার্থক মার্কিন চিত্র-পরিচালক হিসেবে বিচার করে পাতার পর পাতা লেখা হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ছবি বানানোর বাইরেও তাঁর আদর্শ, চিন্তা, মনন ও সিনেমার প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে তিনি বারবার তাঁর নানা কাজের মাধ্যমে এক ‘আন্তর্জাতিক’ চিত্র-পরিচালকের পরিচয় দিয়েছেন।

স্করসেসি-কে নিয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় অথচ ভুল অভিমতটি হল, প্রায় ছয় দশক ধরে তিনি নানারকম নানা বিষয়ে ছবি বানানো সত্ত্বেও, তাঁর ছবি নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনায় তাঁকে এখনও কিছু জনপ্রিয় ‘ক্রাইম জঁর’ ছবির পরিচালক হিসেবে দেখা হয়। তার এক বড় কারণ হল, তাঁর জনপ্রিয়তম ছবিগুলোর প্রায় সিংহভাগেই, বারবার ফিরে এসেছে মার্কিন অপরাধজগৎ, ভায়োলেন্স ও সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ। তাঁর জন্মস্থান একসময়ে ছিল মাফিয়াজগতের এক কুখ্যাত আঁতুড়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম থেকেই অপরাধজগতের এত কাছে বেড়ে ওঠার ফলে তাঁর ছবিতে বারবার ধরা পড়েছে তাদের গল্প। বেশ কিছু ছবিতে তিনি গ্যাংস্টার বা মাফিয়া-জগতের অন্ধকারের দিকে আলো ফেললেও, তিনি বরাবরই তাদের নিয়ে সিনেমার মাধ্যমে জনপ্রিয় ধারণার বাইরে গিয়ে তাদের মানুষরূপে সহানুভূতির চোখে মেলে ধরতে চেয়েছেন বারবার। এই কারণে তাঁর ছবিগুলিকে বারবার নানা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

আরও পড়ুন: মামদানির জয় কেন নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে বাঁকবদল?

লিখছেন অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়…

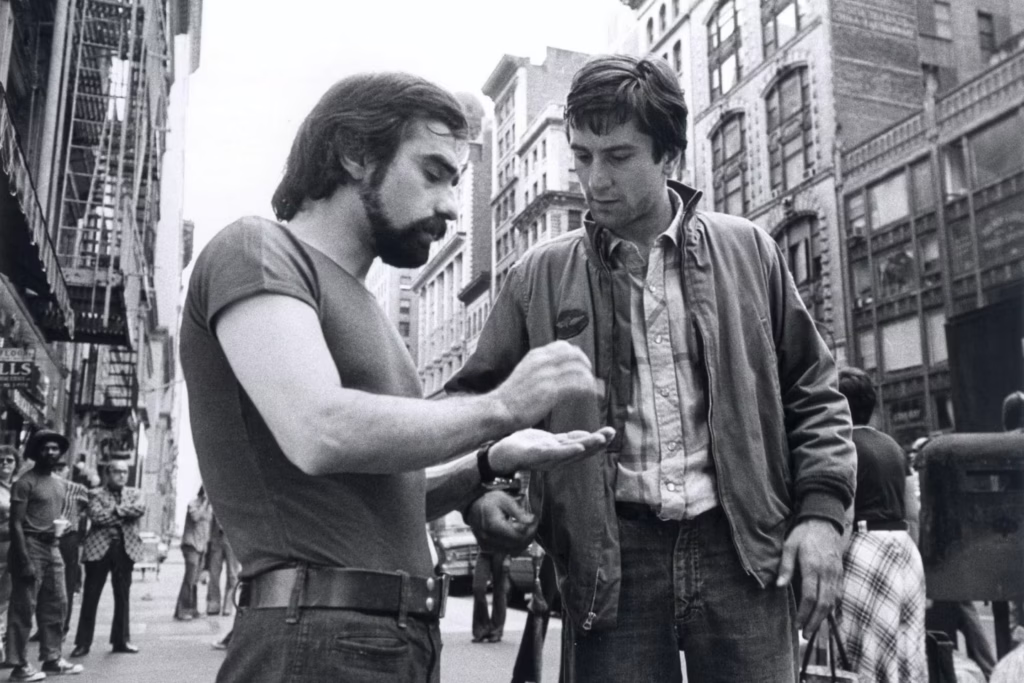

ছয়ের দশকের শেষ থেকে ‘নিউ হলিউড’ ধারার ছবি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যার মধ্যে স্করসেসিকে একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক হিসেবে ধরা হয়। সত্তর দশকের শুরু থেকে স্করসেসির ছবিগুলি এই ধারার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পূর্ববর্তী ক্লাসিক্যাল হলিউড ধারার ছবিগুলির নির্মাণে প্রযোজকের বিশেষ ভূমিকা থাকত, যে-কারণে ছবিগুলিকে নানা সেন্সরশিপের মুখে পড়তে হত। অর্থাৎ, অধিকাংশ সময়েই ছবির পরিচালককে নানাভাবে প্রযোজকের সঙ্গে নিজের শিল্পের সমঝোতা করে ছবি বানাতে হত। ‘নিউ হলিউড’ যুগ এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে এক বিকল্প ছবির সূত্রপাত করে, যেখানে প্রযোজকের থেকে পরিচালকের শিল্পীসত্তাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়, ফলে, কঠিন সেন্সরশিপের থেকে মুক্ত হয়ে আমেরিকান সিনেমায় আসে ‘রেটিং সিস্টেম’। এই সময়ে মার্কিন ছবির সংলাপ থেকে শুরু করে বিষয়, দৃশ্যায়ন, গল্প বলার ধরন— সবকিছুতেই চলে আসে আমূল পরিবর্তন। চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে ছবিতে অনায়াসে চলে আসে বাস্তবের মতো হিংসা, অশ্লীলতা ও যৌনতা। সত্তর দশকের ‘মিন স্ট্রিটস’ বা ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ থেকে শুরু করে নয়ের দশকের ‘গুডফেলাস’, ‘কেপ ফিয়ার’, ‘ক্যাসিনো’ থেকে ২০০৬-এর ‘দ্য ডিপার্টেড’-এর মতো ছবিগুলি যদি আমরা পরপর দেখি আমরা এক অন্ধকার জগতের পরিচিত স্করসেসি-কে চিনতে পারি, যার সূত্রপাত হয়েছিল ‘নিউ হলিউড’ যুগে। এই ছবিগুলি মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, হিংসার মাধ্যমেই তিনি হিংসাকে নানা স্তরে সমালোচনা করেছেন। তাঁর এই ছবিগুলির মুখ্য চরিত্ররা সবাই পুরুষ। ফলত, ছবিগুলির মাধ্যমে আমরা ঠিক একইভাবে উগ্র পৌরুষেরও নানা স্তরে কাঁটাছেড়া দেখতে পাই। তবুও এই ছবিগুলিরই বিরুদ্ধে উঠে এসেছে ঠিক সেই নৃশংসতা ও উগ্র পৌরুষের উদযাপনের অভিযোগ।

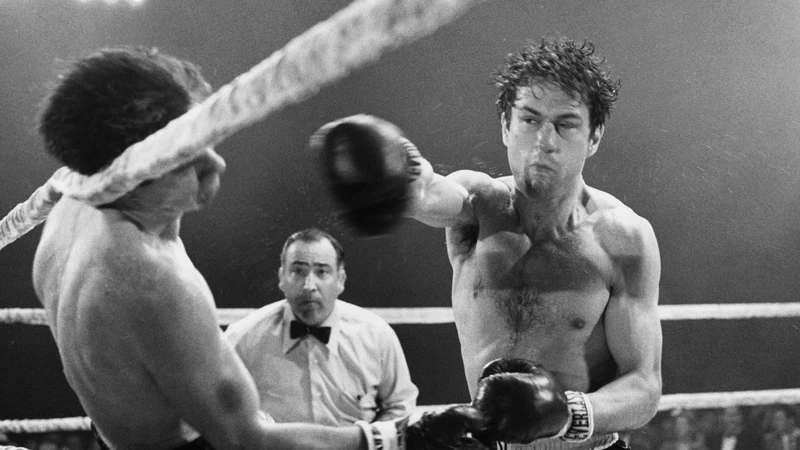

চিত্রনাট্যকার পল শ্রেডার-এর সঙ্গে স্করসেসি জুটির চারটি ছবির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁদের ছবির মুখ্য পুরুষ চরিত্ররা একই সূত্রে বাঁধা। আটের দশকের শুরুর ‘রেজিং বুল’ তথাকথিত ‘স্পোর্টস বায়োপিক’ নয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের আমেরিকান বক্সার জেক লামোটা-র (রবার্ট ডি নিরো) জীবন আর পাঁচটা অনুপ্রেরণামূলক বায়োপিকের বিষয়ের মতো নয়। ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ (১৯৭৬)-এর ট্র্যাভিস বিকল-এর (ডি নিরো) মতো জেক লামোটাও বক্সিং রিঙের প্রতিদ্বন্দ্বীর বাইরেও লড়ে আসলে নিজের ভগ্নপ্রায় পৌরুষের সঙ্গে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ-ফেরত ট্র্যাভিস তাঁর একাকিত্ব, ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা ও ট্রমার মোকাবিলা করতে রাতে ট্যাক্সিচালকের কাজ শুরু করে। যুদ্ধ-পরবর্তী রাত্রিকালীন নিউ ইয়র্ক শহরের সংস্পর্শে এসে ট্র্যাভিস মানসিক দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়। রাতের শহর অপরাধের ঠেক। পেটের দায়ে তাকে মুখ বুজে সব দেখে যেতে হয়, মেনে নিতে হয়। তার মধ্যে যুদ্ধের ‘subtext’ বা উপ-অ্যাখ্যান ছবিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করে। যুদ্ধফেরত ট্র্যাভিস জানে যে, যুদ্ধে আসলে কারও জয় হয় না। রণক্ষেত্রে জয় না হলেও সে আশাবাদী যে, নিউ ইয়র্ক শহরে একদিন এমন বৃষ্টি হবে যে, সেদিন শহরের রাস্তা পাপমুক্ত হবে। তার মানসিক অবনতি তাকে ক্রমশ ঠেলে দেয় অপরাধের দিকে। সে ‘অপরাধের’ আশ্রয় নিতে চায় তার আশপাশের অপরাধের মোকাবিলা করতে এবং নিজের মানসিক দ্বিধার নিরসন করতে। এভাবে সে নিজস্ব এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো শুরু করে। ভালবাসার নারী যখন তার মানসিক অবস্থা দেখে সরে যায়, তখন সে বুঝে উঠতে পারে না তার কারণ। সে নিজের অবস্থা বুঝতে না চেয়ে দোষারোপ করা শুরু করে নারীজাতিকেই। সে নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে হাতে তুলে নেয় বন্দুক, অপরাধের মাধ্যমেই সে হয়ে উঠতে চায় এক প্রতিষ্ঠানবিরোধী ‘নায়ক’ বা ’Messiah’, দুষ্টের হাত থেকে মুক্ত করতে চায় এক নাবালিকা যৌনকর্মীকে। ছবির শেষে ট্র্যাভিস তার উদ্দেশ্যে সফল হয় কি না, তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর আলোচনা। অনেকের মতে ছবির ক্লাইম্যাক্স পুরোটাই ট্র্যাভিসের কল্পনা। এরকম হাজার প্রশ্নের মুখে দর্শককে ঠেলে দিয়ে স্করসেসি তাঁর ছবি শেষ করেন। ‘রেজিং বুল’-এর জেক-ও নিজের উগ্র পুরুষত্বের কাছে হার মেনে হেরে যায় বক্সিং রিঙেও। ছবিটি তথাকথিত বক্সিং ছবির এক বিপরীতধর্মী উদাহরণ, যেখানে ‘নায়ক’ হেরে যায়, দর্শককে অনুপ্রেরণা জোগায় না।

শ্রেডার-স্করসেসি জুটির তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত দু’টি ছবি, ‘দ্য লাস্ট টেম্পটেশন অফ ক্রাইস্ট’ (১৯৮৮) ও ‘ব্রিঙ্গিং আউট দ্য ডেড’ (১৯৯৯)-এর মুখ্য চরিত্ররাও যেন কোনও না কোনওভাবে মিলে যায় ট্র্যাভিস ও জেক-এর সঙ্গে। ‘লাস্ট টেম্পটেশন’-এর যিশুখ্রিস্ট যেমন মনুষ্যজগতের নানা লোভ-লালসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে হয়ে উঠতে চায় ‘Messiah’, ঠিক তেমনই ‘ব্রিঙ্গিং আউট দ্য ডেড’-এর প্যারামেডিক ফ্র্যাঙ্ক পিয়ার্স (নিকোলাস কেজ) মানুষের জীবন বাঁচানোর দায়িত্বে নিজেকে সমর্পণ করেও অসফল হয়ে আত্মগ্লানিতে ভোগে, নিজের চারপাশে দেখতে পায় সেইসব মৃত রোগীদের আত্মা, যাদের সে বাঁচাতে পারেনি।

এই জুটির প্রত্যেকটি ছবির মুখ্য পুরুষ চরিত্রদেরই কিছু না কিছু তাড়া করে বেড়ায়, যা থেকে তারা মুক্তি পেতে চায়। তারা সফল হয় কি না, তা স্করসেসি তাঁর দর্শকের কাছেই ছেড়ে দেন। স্করসেসি-র কাজ তাদের বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো নয়, বরং এই তথাকথিতভাবে হেরে যাওয়া মানুষ বা মানুষরূপী ভগবানের দিকে সহানুভূতির চোখে দেখা, তাদের হার বা আত্মবলিদানের মাধ্যমেই এক নৈতিক জয়ের ইঙ্গিত দেওয়া।

এই জুটির বাইরে স্করসেসির কম জনপ্রিয় ছবিগুলির মধ্যে ‘কিং অফ কমেডি’ (১৯৮২) ও ‘আফটার আওয়ার্স’ (১৯৮৫)-ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিচিত ‘ডার্ক’ ছবির গণ্ডির বাইরে গিয়ে তিনি ‘ডার্ক হিউমার’-এর মাধ্যমে আবারও দুই সাদামাটা ‘হেরো’ মানুষের গল্প বলেন। ‘কিং অফ কমেডি’-র রুপার্ট পাপকিন (রবার্ট ডি নিরো) হতে চায় একজন বিখ্যাত কমেডিয়ান, যা হোক করে সুযোগ পেতে চায় তার সবচেয়ে পছন্দের কমেডিয়ানের টক শো-তে কারণ সে চায় মানুষ তাকে চিনুক, টিভিতে দেখুক, তার রসবোধের কদর করুক। শুধুমাত্র এই স্বপ্নের তাড়নায় সে হারিয়ে ফেলে তার বাস্তববোধ, করে ফেলে এমন কিছু, যা তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে। তার চারপাশের কেউ তাকে বিশ্বাস না করলেও সে কখনও নিজের ওপর বিশ্বাস হারায় না। তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং মহত্বের বিভ্রম তাকে এমন সব পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করায়, যা দর্শককে হেসে উঠতে বাধ্য করে। চরিত্রের দুরবস্থার সম সম কালেডার্ক হিউমারের নিয়ম মেনে স্করসেসি দর্শককে, নৈতিক দ্বন্দ্বের সামনে ফেলে দেন। দর্শক নিজেকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হয় যে, হাসা উচিত কি না! তবুও রুপার্ট একদিনের জন্য হলেও টিভির পর্দায় ঠিক জায়গা করে নেয়, একদিনের জন্যই সে রাজা হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে ‘আফটার আওয়ার্স’ ছবিতে আমরা দেখি পল হ্যাকেট (গ্রিফিন ডান) নামের এক সাধারণ অফিসকর্মীর একটি সাদামাটা দিন কাটানোর পর ইচ্ছে হয়, যাতে বাকি দিনটা একটু কম সাদামাটা হয়। তার আলাপ হয় মার্সি ফ্র্যাঙ্কলিন (রোজানা আর্কুয়েট) নামের এক অপরিচিতার সঙ্গে এবং তারপর সে কৌতূহলবশে রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। ঠিক তারপর থেকেই তার সঙ্গে হতে থাকে একের পর এক উদ্ভটভাবে হাস্যকর কিছু দুর্ঘটনা। ‘কিং অফ কমেডি’-র মতোই এখানেও দর্শককে চরিত্রের দুরবস্থার মুখে হাসতে বাধ্য করে। পল যতই চায় রাতের মধ্যে তার বাড়ি ফিরতে, ততই সে তলিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে একের পর এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখে। ছবির শেষ দৃশ্যে দিনের আলোয় সে সেই বিপদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু একেবারে তার অফিসের দোরগোড়ায়। কমেডির মাধ্যমেই স্করসেসি এভাবেই আটের দশকের মার্কিন মুলুকে, শহুরে পুঁজিবাদী একঘেয়ে রুটিনমাফিক জীবনের ব্যঙ্গ করেছেন, যেখান থেকে ‘young urban professional’ বা ‘yuppie’-দের মুক্তি নেই। এই দু’টি ছবির মাধ্যমে তিনি দু-রকম সাধারণত সিনেমার পর্দায় উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের গল্প বলেন, যা এর আগে আলোচিত সবক’টি ছবির থেকেই ব্যতিক্রমী।

প্রত্যেকটি ছবির মুখ্য পুরুষ চরিত্রদেরই কিছু না কিছু তাড়া করে বেড়ায়, যা থেকে তারা মুক্তি পেতে চায়। তারা সফল হয় কি না, তা স্করসেসি তাঁর দর্শকের কাছেই ছেড়ে দেন। স্করসেসি-র কাজ তাদের বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো নয়, বরং এই তথাকথিতভাবে হেরে যাওয়া মানুষ বা মানুষরূপী ভগবানের দিকে সহানুভূতির চোখে দেখা, তাদের হার বা আত্মবলিদানের মাধ্যমেই এক নৈতিক জয়ের ইঙ্গিত দেওয়া।

নানা বিষয়ে নানারকম চরিত্র-নির্ভর এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল ছবি বানানোর পরেও স্করসেসি-কে তাঁর ছবিতে নারী ও শিশু চরিত্রের তুলনামূলক কম উপস্থিতির জন্য সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। ঠিক তখনই আমাদের দেখতে হয় ‘অ্যালিস ডাজেন’ট লিভ হিয়ার এনিমোর’ (১৯৭৪) ও ‘হিউগো’ (২০১১) ছবি দু’টির দিকে। একটি নারীকেন্দ্রিক ছবি আর অন্যটি শিশুকেন্দ্রিক ছবি এবং দু’টিই তাঁর সবচেয়ে আলোচিত ছবিগুলির থেকে অনেক আলাদা। প্রথমটি অ্যালিস (এলেন বার্স্টিন) নামের এক নারীর স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের সন্তানকে নিয়ে নিজের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আশা ও স্বপ্নের গল্প বলে যার পাশাপাশি উঠে আসে সমসাময়িক আমেরিকান নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন ও লিঙ্গ-রাজনীতির ব্যঞ্জনা। অন্যদিকে দ্বিতীয় ছবিটি একটি নির্ভেজাল শিশুদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার-ধর্মী ছবি, যার মধ্যে মিশে যায় কল্পবিজ্ঞান ও ফিল্ম হিস্ট্রি। বলাই বাহুল্য, ছবিটি বড়দের জন্যও সমানভাবে উপভোগ্য।

এই স্বল্প পরিসরে তাঁর সব ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা, আলোচনা বা সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। ফিকশন-এর বাইরেও স্করসেসি বানিয়েছেন একাধিক আমেরিকান জনপ্রিয় সংগীত-নির্ভর তথ্যচিত্র, আকিরা কুরোসাওয়া-র ছবিতে ভ্যান গখ-এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং আরও অনেক কিছু। শুধু ছবি বানিয়েই তিনি থেমে থাকেননি। সিনেমার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা থেকেই তিনি বেছে নিয়েছেন ফিল্ম সংরক্ষণকারী ও পুনরুদ্ধারকারীর দায়িত্ব। ১৯৯০ সালে তিনি ‘ফিল্ম ফাউন্ডেশন’ নামের এক অলাভকারী সংগঠন তৈরি করেন, যার মাধ্যমে তিনি আরও বিখ্যাত ছবি-করিয়েদের সঙ্গে সারা বিশ্বের প্রায় ৮০০টির বেশি পুরনো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া ছবির প্রিন্ট পুনরুদ্ধার করেন। ২০০৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠান করেন ‘ওয়ার্ল্ড সিনেমা প্রজেক্ট’, যার সাহায্যে তিনি তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত প্রদেশের সিনেমার সংরক্ষণের কাজও করেন। এই প্রজেক্টের তত্ত্বাবধানেই ক্রাইটেরিয়ন কালেকশন ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৭৩) আর উসমান সেমবেন-এর ‘ব্ল্যাক গার্ল’ (১৯৬৬)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ছবির নতুন জীবন লাভ হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি নিয়মিত নানা পরিচালকের ছবির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের ছবি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন। এই বছরের ভারতের অফিসিয়াল অস্কার সাবমিশন নীরজ ঘেওয়ান-এর ‘হোমবাউন্ড’-এর এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসারের কাজও করেছেন তিনি।

সব মিলিয়ে স্করসেসি আন্তর্জাতিক। সত্যজিৎ রায় থেকে ঋত্বিক ঘটকদের মতো পরিচালকদের কথা যখন মার্টিন স্করসেসি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মাধ্যমে বারবার বলেন, তখন তাঁর এই মননটা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ৮৩ বছর বয়সে এসেও তিনি কর্মঠ. এখনও প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন নতুন ছবির। এই উদ্দীপনা আগামীর কাছেও আদর্শ হয়ে থাকার মতো।