চলচ্চিত্র, এই নবীনতম শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, তার ভাষা খুব বেশি বদলায়নি। তবে, এক-একটা সময় এসেছে, যখন আঙ্গিকের দিক থেকে চলচ্চিত্র, পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করেছে। গ্রিফিথ, যাঁকে অনেকেই ‘চলচ্চিত্রের জনক’ বলে মনে করেন, এই ভাষাকে যথেষ্ট পরিবর্ধিত করেছেন। বিশেষ করে দৃশ্যায়নের দিক থেকে, তিনি চিত্রগ্রহণ এবং সম্পাদনাকে অনায়াসে প্রাপ্তবয়স্ক করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। অর্সন ওয়েলস, ১৯৪১ সালে, ‘সিটিজেন কেন’ ছবির মাধ্যমে, চলচ্চিত্রের ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। আখ্যানরূপও বেশ পরিবর্তিত করে, মানুষজনকে ভাবিয়েছেন। মিজোগুচি তাঁর ‘উগেৎসু মনগোতারি’ ছবিটিতে চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুদীর্ঘ দৃশ্য নির্মাণের মাধ্যমে, তিনি বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে এক অদ্ভুত সেতু গড়তে সচেষ্ট হয়েছেন। সত্যজিৎ রায় একাধিক চলচ্চিত্রে, নানা ধরনের অভিনব প্রয়োগের দ্বারা আমাদের চমৎকৃত করেছেন। ‘পথের পাঁচালী’-তে নব্য বাস্তববাদকে ভারতীয় গ্রামের কাহিনিতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলে, ‘নায়ক’-এ ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদের জটিলতাকে বর্জন করে, স্বপ্ন, অতীত এবং আশঙ্কার মেলবন্ধনে (বার্গম্যান এবং ফেলিনির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে) এক ব্যতিক্রমী আখ্যান তৈরি করেছেন, আবার ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-তে বাস্তব এবং কল্পনাকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপন করে, নানা রকমের ভাষাগত প্রয়োগ প্রদর্শন করে, এক অত্যাধুনিক সৃষ্টি আমাদের উপহার দিয়েছেন, ১৯৭০ সালে।

আরও পড়ুন: এপিকের ঢং কীভাবে ধরা পড়েছিল ‘তিতাস একটি নাম’ ছবিতে? লিখছেন অভীক মজুমদার…

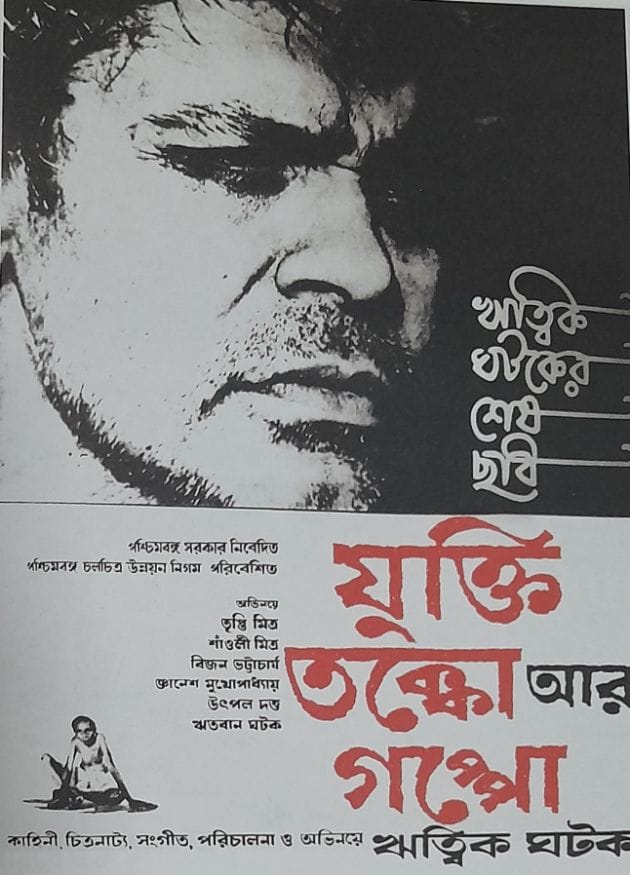

তবে প্রথাগত আঙ্গিককে দুমড়েমুচড়ে, থেঁতলে, চটকে, পিষে এক সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক যদি কোনও চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে ঋত্বিক ঘটকের ‘যুক্তি, তক্কো, আর গপ্পো’ (১৯৭৫)। এই ছবিতে একটা আখ্যানরূপ আছে, তবে তা আদৌ সরলরৈখিক নয়; তবে কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীলও নয়। একটি সংলাপবহুল দৃশ্যের পরেই হয়তো একটি গানের প্রয়োগ ঘটছে। তারও অনেক আগে একটি কখনও নৃত্যের চলচ্চিত্রায়ন। কখনও বা প্রতীকী, কখনও তা লোকশিল্পের নিদর্শন। আবার আছে এক অনন্ত যাত্রা। নীলকণ্ঠ চলেছেন; সঙ্গে নচিকেতা এবং বঙ্গবালা। সঙ্গে খাদ্যাভাব, অনটন। আর নিরন্তর বাক্যালাপ। এই ছবি একাধারে আলোচনা এবং বিতর্কে ভরপুর।

শেষের দৃশ্যে অবশ্যই আছে যুক্তি এবং তর্কের মেলবন্ধন। সশস্ত্র সংগ্রামে যারা বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে নীলকণ্ঠ-রূপী ঋত্বিকের বাক্যালাপ লক্ষণীয়। কিছু মানুষের মতে এই কথোপকথন কিঞ্চিৎ সরলরৈখিক। অথবা, তারা বলতে চান যে এই দৃশ্যে, পরিচালকের বক্তব্য কিছুটা সরলীকৃত। আমি এই ভাবধারার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এখানে, প্রাথমিক পর্যায়ে নকশাল যোদ্ধারা নীলকণ্ঠকে অপদস্থ করে, তার মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাসকে কটাক্ষ করে। কিন্তু পরে, তারা নীলকণ্ঠর কথা শুনতে বাধ্য হয়। নীলকণ্ঠ সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব এবং গতিপথ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে মার্কসের তত্ত্বায়ন, এবং তারপর লেনিনের রাজতন্ত্রকে অপসৃত করার জন্য, সমাজতন্ত্রকে হাতিয়ার করার প্রয়াসও উল্লেখ করা হয়। চেয়ারম্যান মাও-এর অবদান ও কৃষক সমাজকে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করানোর চেষ্টাকেও উল্লেখ করে নীলকণ্ঠ। তবে, সেই সময়ের বিপ্লবী ওকে চে গেভারার কথা ভাবতে বলে; ছাত্রসমাজ ও যুবশক্তির আন্দোলনে শামিল হওয়ার কথা বলে। নীলকণ্ঠ অবশ্য নিজের প্রজন্মকে নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করে এই সময়ের প্রৌঢ় সমাজকে অপমৃত কিছু মানুষ বলে কটাক্ষ করে। সমান্তরালভাবে, নচিকেতা এবং বঙ্গবালার ক্রমবর্ধমান নৈকট্যও দৃশ্যমান। রাত এবং প্রভাতের সন্ধিক্ষণে, ওরা শারীরিক প্রেমে আবদ্ধ, যদিও শুধুমাত্র গভীর নিশ্বাসের শব্দই এই যৌনমিলনের চিহ্নক।

ছবির শেষটা মর্মান্তিক। কিন্তু হতাশার মধ্যেও আছে আশার আলো। নবজাগরণের ইঙ্গিত। প্যারা-মিলিটারি শক্তির আক্রমণটি বেশ খানিকটা সময় নিয়ে দেখানো হয়েছে। ওদের হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, গ্রেনেড নিক্ষেপ করা, নিরন্তর গুলিবর্ষণ এবং বন্দুক তাক করা। নিজেরই দেশের মানুষকে ধ্বংস করার জন্য কতখানি বল প্রয়োগ করতে হয়। অথচ যাদের মারতে তাদের এতটা প্রয়াস করতে হয়, তারাও তো পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। এখানে এক অদ্ভুত দার্শনিক বিদ্রূপাত্মক প্রয়োগের মাধ্যমে পরিচালক আমাদের চমৎকৃত করেছেন। এবং ভাবিয়েছেন। ভাবা প্র্যাকটিস করতে আগেই বলা হয়েছিল আর বিচিত্র বিদ্রূপ দর্শককে গভীর চিন্তনে নিমগ্ন হতে সাহায্য করে।

এই জটিল এবং বহুমাত্রিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, পরিচালক স্পষ্ট বোঝাতে চাইছেন যে, তিনি আমাদের এই তথাকথিত মহান দেশের ভিত্তি সম্পর্কে সন্দিহান। নীলকণ্ঠের যাত্রা শুরু হবে শহরে, তারপর শহর থেকে গ্রামে, তারপর গ্রাম থেকে জঙ্গলে। ঋত্বিকের অন্য ছবিগুলির মতোই এখানে কতগুলি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। কে বাঙালি? কে-ই বা ভারতীয়? কে-ই বা উদ্বাস্তু? লোকনৃত্যের মাধ্যমে এই চলচ্চিত্র (যা কিনা অনেকাংশে একটি তত্ত্বভিত্তিক প্রস্তাবনা) আমাদের আদিম উৎসের কথা মনে করিয়ে দেয়। আর নচিকেতার মনেও অনেক প্রশ্ন। সেটাই তো স্বাভাবিক। কথা-উপনিষদে (বা কঠোপনিষদে), বালক নচিকেতার এক সুদীর্ঘ বাক্যালাপ ঘটে যমরাজের সঙ্গে; সেই কথোপকথনে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মূলত, মানুষ, স্থান, আত্মা এবং মোক্ষ নিয়ে কথা হয়। ছবির নচিকেতাও নানাভাবে অনিশ্চিত বোধ করে। সে হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিল। অথবা, সে হয়তো জীবনের মানে খুঁজছিল। বঙ্গবালার মুখোমুখি সে ‘বাংলার আত্মা’-র সম্মুখীন হয়। পাশাপাশি, সে নীলকণ্ঠকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করে।

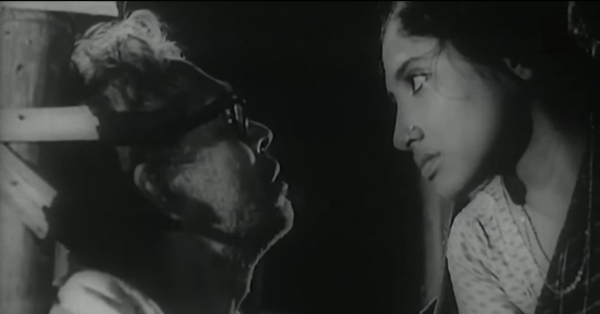

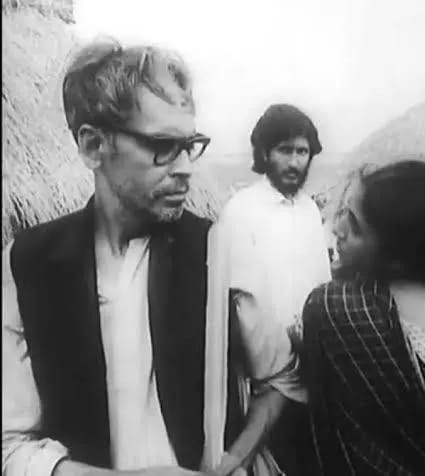

সেই সময়ে (এবং এখনও) বাংলা দারিদ্রের চাপে ন্যুব্জ, খাদ্যাকাঙ্ক্ষায় অস্থির, উদ্বাস্তুদের ভিড়ে ব্যতিব্যস্ত। সবে বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ সমাপ্ত হচ্ছে, আর নকশাল আন্দোলনকে নির্মমভাবে শ্বাসরুদ্ধ করা হচ্ছে। জরুরি অবস্থা আর কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গকে ক্ষতবিক্ষত করতে পেরেছে, এমতাবস্থায়, পরিচালক ঋত্বিক, যিনি তখন বেশ অসুস্থ ছিলেন, এমন একটি ছবি নির্মাণ করার কথা ভাবলেন (এবং আরম্ভও করলেন) যেখানে নিজে তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং নিজের উপস্থিতিকে নানাভাবে ব্যবহার করলেন, এটা কিন্তু নিজেকেই কটাক্ষ করার জন্য। আত্মবিশ্লেষণের ছবি নয়; বরং এই ছবির মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করা হয়েছে। দুর্গার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রও যথেষ্ট ভাবান। যেমন বঙ্গবালার চরিত্র কথা খুব কম বলে, কিন্তু তাঁর অভিব্যক্তির মধ্যে এক হৃদয়-বিদীর্ণ করা অভিঘাত পরিলক্ষণ করা যায়। সৌগত বর্মন নচিকেতার চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলে, বিশেষ করে চরিত্রটির সমস্ত রকমের অনিশ্চয়তাকে। বিজন ভট্টাচার্য এবং জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এঁদের চরিত্রদের বিরোধের মাধ্যমে, বেশ কিছু কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উন্মোচিত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ বনাম দেশজ সংস্কৃতি। সংস্কৃত বনাম প্রাকৃত। বদ্ধমূল ধারণা বনাম জ্বলন্ত সমস্যা। আর সব কিছুর মধ্যে ওরা চলেছে। ওরা চলছে। ওরা চলবে।

প্রযুক্তি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এই ছবির আলাদা একটা জায়গা আছে। ঋত্বিক বারবারই অবিস্মরণীয় কিছু ফ্রেম তৈরি করেন। এখানেও সেই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই। নীচের কোণ থেকে দৃশ্যগ্রহণ করা, লেন্স-এর প্রয়োগে তাঁর মুনশিয়ানা সুস্পষ্ট।

শেষের দৃশ্যের যুদ্ধে, একটি বন্দুকের শট চমকে দেয়। দৃশ্যগ্রহণে সর্বদাই গভীরতা লক্ষ করা যায়। চিত্রগ্রাহক বেবি ইসলামের ক্যামেরার কাজ অনবদ্য বললে কম বলা হয়। নীলকণ্ঠ ক্লান্ত, অসুস্থ, অথর্ব হলেও তার চোখেমুখে আত্মপ্রত্যয় সুস্পষ্ট। এটাও চিত্রগ্রহণের বিশেষত্ব। আর সেই সঙ্গে, অভিনেতা ঋত্বিকের অনায়াস অভিব্যক্তি। সংলাপ প্রক্ষেপণের মধ্যে এক অমোঘ সরসতা পরিলক্ষণ করা যায়।

এই ছবি স্পষ্টতই প্রমাণ করে দেয় যে, পরিচালক সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত। নব্য বাস্তবতাবাদ তাঁকে খুব একটা স্পর্শ করেনি, হলিউডের ‘দেকুপাজ’ পদ্ধতিও প্রায় নেই; সেই সঙ্গে, খুব সুচিন্তিত পূর্বনির্ধারিত দৃশ্যগ্রহণও অনুপস্থিত। কেউ-কেউ বলেছেন যে, এই ছবিতে আইজেনস্টাইনের মন্তাজের প্রভাব পরিলক্ষণ করা যায়। আমার তা মনে হয় না। আমার মতে, ঋত্বিক ঘটক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ধারা তৈরি করতে পেরেছিলেন। যেখানে দৃষ্টিনন্দন চিত্রগ্রহণ হাত মিলিয়েছে সৃজনশীল সম্পাদনার সঙ্গে। আর শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঋত্বিক সব সময়ই ব্যতিক্রমী। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ নামক অসাধারণ সৃষ্টিতে ভাত ফোটার শব্দ বা চাবুকের অকস্মাৎ শব্দ প্রয়োগ অথবা ‘সুবর্ণরেখা’ ছবিতে গানের ব্যবহার, যা কিনা কিঞ্চিৎ অপ্রত্যাশিত অথবা ‘অযান্ত্রিক’-এ নানা ধরনের শব্দ বা ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্রে নিশ্বাসের শব্দ দিয়ে যৌনমিলন বোঝানো— প্রত্যেক ক্ষেত্রে সৃজনের ছাপটি পরিলক্ষণ করা যায়। এই ছবিতেও শোক-সংগীত প্রয়োগ (উস্তাদ বাহাদুর খাঁ) এবং দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে ‘কেন চেয়ে আছো গো মা’, সেই সঙ্গে সুশীল মল্লিক যথেষ্ট অনুরণনপূর্ণ। গুলিবর্ষণের দৃশ্যেও, শব্দ এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। যেহেতু এই চলচ্চিত্রে পরিচালক অনায়াসে কাহিনির বাইরে গিয়ে, বিমূর্ত দৃশ্যাবলি প্রক্ষেপণ করতে থাকেন, সেহেতু শব্দও কিন্তু কাহিনি-বিবর্জিত রূপ ধারণ করে।

‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এই চলচ্চিত্রের ভাষা অনায়াসে দেশজ রূপ ধারণ করেছে। একাধিক চরিত্রকে যেভাবে একই ফ্রেমের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা লক্ষণীয়। বঙ্গভূমিকে যেভাবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে, তাও দেখার মতো। ঋত্বিক ঘটক এর আগেও, একাধিক চলচ্চিত্রে, দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে, ফ্রেমকে গতিময়তার গুণে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। নীচ থেকে ১৮ মিলিমিটার লেন্সের প্রয়োগের মাধ্যমে চিত্রগ্রহণ এবং শিল্প নির্দেশনার কৌশলে ‘গভীরতা’ আনয়ন করে, চলচ্চিত্রের একান্ত নিজস্ব ভাষায় বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করেছেন।

আর বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এক বহুমাত্রিকতা সুস্পষ্ট। আগের ছবির মতো, এখানেও ‘আদি রূপ’ উপস্থিত। এখানেও মা আছে আর মায়ের অভাবে হাপিত্যেশ পর্যন্ত আছে। কারণ বঙ্গদেশ বিভাজিত, সাম্প্রদায়িক শক্তি যে-কোনও মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়ে, ধ্বংসলীলা শুরু করতে পারে। এর সঙ্গে উঠেছে হতাশা। এর সঙ্গে রয়েছে দারিদ্র, বেকারত্ব আর হতাশা। স্বাধীনতার অর্থ খুঁজে চলেছেন ঋত্বিক।

কেউ-কেউ বলেছেন যে, এই ছবিতে আইজেনস্টাইনের মন্তাজের প্রভাব পরিলক্ষণ করা যায়। আমার তা মনে হয় না। আমার মতে, ঋত্বিক ঘটক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ধারা তৈরি করতে পেরেছিলেন। যেখানে দৃষ্টিনন্দন চিত্রগ্রহণ হাত মিলিয়েছে সৃজনশীল সম্পাদনার সঙ্গে।

এই ছবিতে যেমন একটা যাত্রা পরিলক্ষণ করা যায়, তেমনই বোঝা যায় যে, এই চলচ্চিত্র একটা খোঁজ। এক গভীর অন্বেষণ। আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্ত, অনিশ্চিত এবং পরস্পর-বিরোধিতায় জর্জরিত এই ছবির কেন্দ্র-চরিত্র নীলকণ্ঠ বেশ কিছু মূল্যবান প্রশ্ন তুলছে। যিনি এক অর্থে ব্রাত্য, আবার প্রতিবাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নীলকণ্ঠ নিজেকে ‘হামবাগ’ বা ভণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করলেও, আসলে তো তিনি সেই ব্রাত্য, পরিত্যক্ত মানুষের প্রতিনিধি। চারদিকের ভণ্ডামি, প্রতারণা, ভ্রষ্টাচারকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছে সে, সঙ্গে তার প্রশ্নের শেষ নেই। সে তো খুঁজছে। খুঁজেই চলেছে।

এই ছবি শুধুমাত্র মস্তিষ্কের খেলা নয়। এখানে আবেগও আছে, অনুভূতিও আছে। দুর্গা এবং বঙ্গবালার মধ্যে মুহূর্তের মেলবন্ধন, আবার বঙ্গবালার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেম, হৃদয় উদ্বেলিত করে। নীলকণ্ঠের কথাও কিন্তু আবেগ বিবর্জিত নয়। তার প্রতিটি শব্দে রয়েছে আত্মবিশ্বাসের অনুরণন, আর হতাশা।

এক অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে মানুষ। যুদ্ধ সর্বত্রই বিরাজমান। রাজ্যে, রাষ্ট্রে, পৃথিবীতে। মনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অনিয়মিত জলপ্রপাতের প্রকোপে মানুষ শিহরিত। আজও সেই অবস্থা বদলায়নি।