ভারতীয় চলচ্চিত্রভুবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রকারদের অন্যতম ঋত্বিক ঘটক। অনেকেই হয়তো সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন তাঁদের চলচ্চিত্রে। কিন্তু ঋত্বিক ঘটকই সেই নির্দেশক, যিনি চলচ্চিত্রর বিষয়বস্তুকে, বা সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্রকে উত্তরণ দিয়েছিলেন এক অধিবিদ্যক, বা মেটাফিজিক্যাল মাত্রায়, যা ছিল অভিনব, অতুলনীয়। বাকিদের চলচ্চিত্র-প্রয়াসের থেকে এইখানেই ঋত্বিক স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন সম্পূর্ণ। অন্যদের ছবিতে যা হয়তো কেবলই রাজনৈতিক বক্তব্য, স্টেটমেন্ট, ঋত্বিক তাকে দেন এক অন্য মার্গ। তাঁর ছবিতে কেবলই বাস্তবতার প্রতিরূপ থাকত না, থাকত তার ঊর্ধ্বে এমন কিছু, যা ঋত্বিকের ছবিকে, তাঁর চলচ্চিত্রভাষাকে আলাদা করে রাখত।

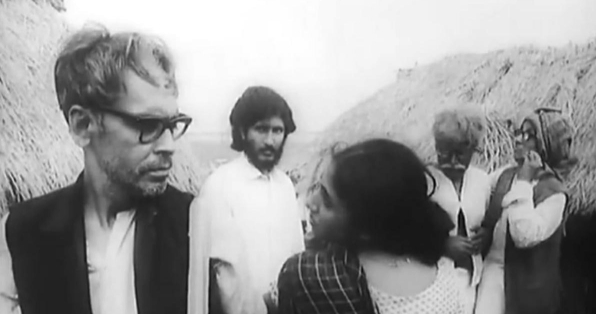

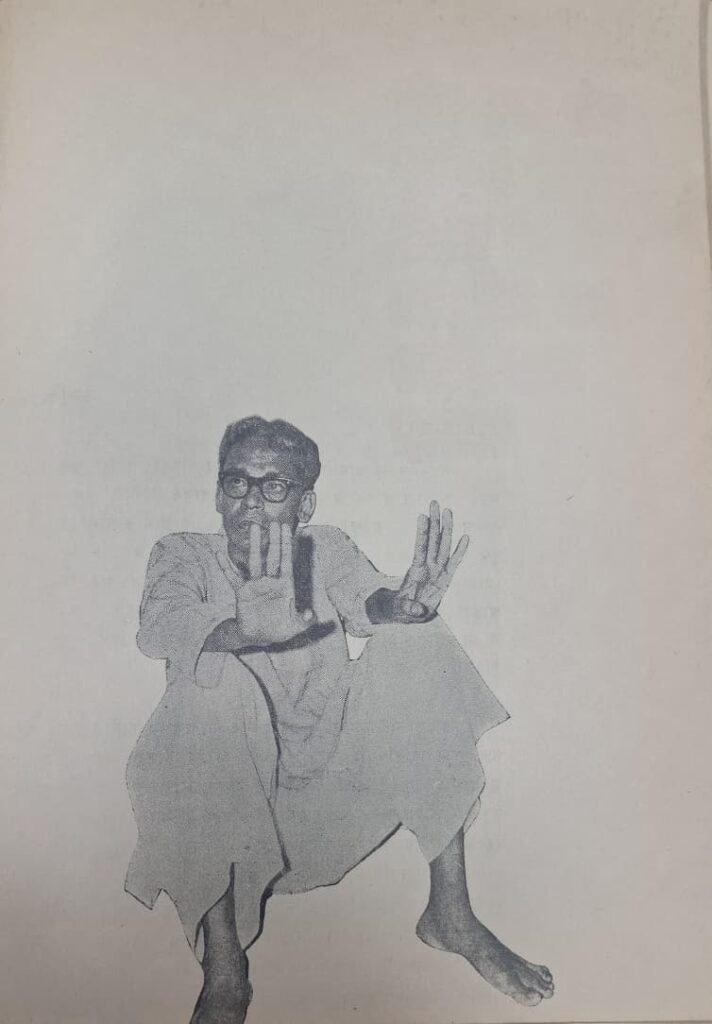

আমার দুর্ভাগ্য, তাঁর ক্লাসরুমে আমার আর বসা হয়ে উঠল না। আমি যখন পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ছাত্র হিসেবে গেলাম, তখন আমি ওঁকে পেলাম না, ততদিনে তিনি ওই চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। আমার সঙ্গে ওঁর একবারই দেখা হয়েছিল। তখন ওঁর শরীরও বেশ খানিকটা ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে ওঁকে পাইনি। চলচ্চিত্র বিষয়ে, শিল্প বিষয়ে, শিল্পের উদ্দেশ্য বিষয়ে ওঁর লেকচারগুলি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ওঁর সিনেমা সংক্রান্ত লেখালিখি মূলত বাংলায়, ফলত সেসবও পড়ার বিশেষ সুযোগ হয়নি। যেটুকু অনুবাদে পড়েছি, তা সামান্যই। তাহলে ওঁর সঙ্গে আমার সম্যক পরিচয় কীভাবে? ওঁর সিনেমা মারফত। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রই ঋত্বিকের সঙ্গে আমার আলাপের সূত্র গেঁথেছে। আমার সঙ্গে ঋত্বিকের সংলাপ তৈরি করেছে ঋত্বিকের ছবিই।

আরও পড়ুন: ক্লাসরুমে ‘অপরাজিত’ দেখিয়ে প্রশংসায় বুঁদ হয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক!

লিখছেন আদুর গোপালকৃষ্ণন…

ভারতীয় চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের সবচেয়ে বড় অবদান, ছবিতে এক ধরনের অধিবিদ্যক স্তরের উন্মোচন। আর এই কাজে ঋত্বিকের সহযোগী হয়েছিল ভারতীয় পুরাকথা এবং ‘মিথ’। আমার পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কানাডার সাহিত্য পড়তে গিয়ে দেখেছি, কানাডার সাহিত্যিকরা মিথ এবং পুরাণকে ব্যবহার করেন বারবার। ঋত্বিক তাঁর ছবিতে ভারতীয়ত্বের এক অভূতপূর্ব উদযাপন করেন।

ঋত্বিকের ক্ষেত্রে প্রথম আমাকে যা আকৃষ্ট করেছিল, তা ঋত্বিকের ফর্ম। চলচ্চিত্র নির্মাণে ঋত্বিক একেবারেই বাঁধা নিয়মের বাইরে। ঋত্বিক চলচ্চিত্রজুড়ে আখ্যান নির্মাণ করেন না চেনা ছকে। সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মৃতিধার্য। সত্যজিৎ বলেছিলেন, ঋত্বিক মুহূর্ত নির্মাণে অনবদ্য, মহৎ। একজন চলচ্চিত্রকারের শ্রেষ্ঠত্বর অন্যতম চাবিকাঠি এটাই। ঋত্বিক সাউন্ডকে, শব্দকে কীভাবে ব্যবহার করবেন, কীভাবে লেন্সকে কাজে লাগাবেন, কোন অ্যাঙ্গেলে শট তুলবেন— এই গোটা অঙ্কটাই এত নিখুঁতভাবে করতে পারতেন, ওঁর চলচ্চিত্রের রান্নাঘরে সেটাই হয়ে উঠত আদত মশলা।

কিন্তু প্রথমেই যে-কথা বলছিলাম, ভারতীয় চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের সবচেয়ে বড় অবদান, ছবিতে এক ধরনের অধিবিদ্যক স্তরের উন্মোচন। আর এই কাজে ঋত্বিকের সহযোগী হয়েছিল ভারতীয় পুরাকথা এবং ‘মিথ’। আমার পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কানাডার সাহিত্য পড়তে গিয়ে দেখেছি, কানাডার সাহিত্যিকরা মিথ এবং পুরাণকে ব্যবহার করেন বারবার। ঋত্বিক তাঁর ছবিতে ভারতীয়ত্বের এক অভূতপূর্ব উদযাপন করেন। সেই সূত্রেই আসে মাদার আর্কেটাইপের ধারণা। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারত, দেশভাগ, শরণার্থীর সংকটে মিশে যায় আবহমান দেশজ চেতনা। দেশ ছেড়ে আসা মানুষের যাতনাকে সহস্র বছরের ভারতবর্ষের ধারাবাহিকতায় ধরে ফেলেছিলেন ঋত্বিক।

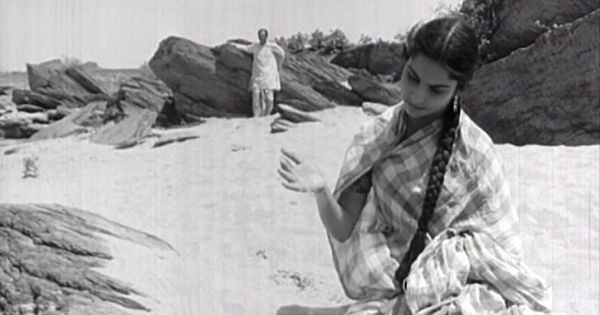

ঋত্বিকের দুটো ছবি আমার সবচেয়ে প্রিয়। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ও ‘সুবর্ণরেখা’। ঘরছাড়া, ভিটেছাড়া মানুষের সংকট রাজনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা। ঋত্বিকের সেই দার্ঢ্য ছিল, সেই ক্ষমতা ছিল, যেখানে তিনি এই সংকটের আখ্যানকে চিরন্তন করে তুললেন। মানুষের মনস্তত্ত্বর অধিবিদ্যক খোঁজ ঋত্বিকের ছবিতে বারবার ফিরে আসে। মানবমনের বিবিধ চেতনা, অন্ধকার, আলোকে ঘিরেই ঋত্বিক তার গল্প বোনেন। তাই ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র অসহায় বৃদ্ধ পিতা জানেন না, তিনি কাকে ‘অ্যাকিউজ’ করবেন। ওই যে মুহূর্ত তৈরির খেলা, সেখানেই ঋত্বিক তাঁর চমকটুকু রেখে যান। ‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় দুই বোনের মধ্যে অসূয়ার টানাপোড়েন, ‘সুবর্ণরেখা’-য় দাদা-বোনের সম্পর্ক যতটা ব্যক্তিগত, ততটাই রাজনৈতিক। আবার তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে দার্শনিক পরিব্যাপ্তিও। তাঁর ছবি আর তাৎক্ষণিক থাকে না, শাশ্বত হয়ে যায়। একজন চলচ্চিত্রকার যখন একটি সমসাময়িক সংকটকে তাঁর আঞ্চলিকতা, তাঁর সংস্কৃতি, ভাষার অন্দরমহলে এনে ফেলেন, এবং তাঁকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেখেন, তখনই তিনি আজীবনের জন্য অক্ষয় করে ফেলেন তাঁর সৃষ্টিকে। ঋত্বিক ঘটক ঠিক সেটাই করেছেন। ‘সুবর্ণরেখা’-য় যেমন, ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের মধ্যেই এসে হাজির হন বহুরূপী কালী, যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হাঁটে সীতা নামের একটি চরিত্র। মানুষের মন যে পুরাণের আখ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে, তাকে ঋত্বিক বারবার খুঁজে যান।