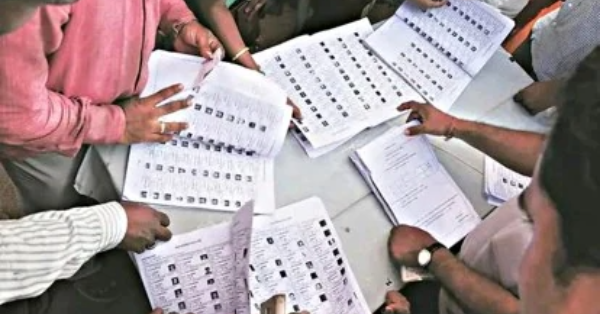

ভোটার তালিকা যত দূর সম্ভব নির্ভুলভাবে তৈরির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। বহু দশক ধরেই বড় কোনও সমস্যা ছাড়াই এই কাজ সম্পন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু ২০২৫-এ বিহারে যখন এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন(ইন্টেনসিভ রিভিশন)-এর কাজ শুরু হল, তখন দেখা গেল, রাজনৈতিক বিরোধিতার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের এই কাজের পদ্ধতি নিয়ে একটা সামাজিক বিরোধিতাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরকম ঘটনা ২০১৪-র পর নরেন্দ্র মোদির আমলে আগে দেখা যায়নি।

দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রগুলিতে এসআইআর নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে অসংখ্য সম্পাদকীয় এবং ‘পোস্ট-এডিট’ লেখা হয়েছে। টেলিভিশনেও, একেবারে সরকারের অনুগত কয়েকটি চ্যানেল বাদ দিয়ে বলা যায়, বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন, সন্দেহ প্রকাশ করে আলোচনা হয়েছে। ‘দ্য ওয়্যার’, ‘দ্য কুইন্ট’-সহ খবরের বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইটের এই ব্যাপারে ভূমিকা অতুলনীয়। আরএসএস-এর প্রতিনিধিত্বকারী নরেন্দ্র মোদি সরকার, গত এগারো বছর সময়কালে, কোনও বিষয়ে এরকমভাবে সামাজিক স্তরে প্রশ্নের মুখে পড়েনি। এই যে পরিবর্তনের আভাস, এটা খুবই শুভ। এমনটা যে ঘটতে পারে, সম্ভবত তা আগাম আন্দাজ করতে পারেনি বিজেপি।

আরও পড়ুন : এখনও কেন জেলবন্দি সোনম ওয়াংচুক?

লিখছেন রোদ্দুর মিত্র…

গণতন্ত্রের নানান সমস্যা রয়েছে, অনেক দুর্বলতা রয়েছে। অনেক খারাপ জিনিস রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যত রকমের শাসনব্যবস্থা আমরা দেখেছি, তার মধ্যে গণতন্ত্র-ই তুলনায় ভাল; এমন ভাবনার মানুষ পৃথিবীতে যদি সংখ্যাগুরু না-ও বা হয়, তাদের সংখ্যা নেহাত কম হবে না। আবার এই গণতন্ত্রকেই ব্যবহার করে তাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করা, খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বার বার এমন কাজ হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার তৈরির পর ভারতের গণতন্ত্রকে বিশ্বের গণতন্ত্র-গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই ‘ইলেক্টেড অটোক্রেসি’ বলে চিহ্নিত করেছে। আমরা এই অবস্থান থেকে আরও নিচে নামব, না ধীরে ধীরে ফের ওপরে উঠব, তা এখনই বলা কঠিন। এইরকম একটা সময়ে যখন এসআইআর-এর প্রসঙ্গ এল, একটা বড় অংশের মানুষ তাকে সন্দেহের চোখে দেখল। এসআইআর নিয়ে সন্দেহ তৈরি হল তখনই, যখন বিজেপির ‘ক’ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত নেতারা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করলেন, এর উদ্দেশ্য নাকি কোটি কোটি বিদেশিকে (মুসলিম) খুঁজে বের করে বহিষ্কার করা। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে একটা নতুন করে অভিযান শুরু হবে, তা বোঝাও যাচ্ছিল মোদি সরকারের কর্মকাণ্ডে। ওয়াকফ আইন পাস করানোয় তার ইঙ্গিত আছে। আবার প্রধানমন্ত্রী যখন লালকেল্লা থেকে ১৫ অগস্ট বলেন, ভারতের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, তখনও বোঝা যায় রামমন্দির নির্মাণ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং এনআরসি-সিএএ-র তেজ কমে যাওয়ায়, হিন্দু-উন্মাদনা তৈরির নতুন উপাদান খুঁজছে আরএসএস-বিজেপি।

প্রথমদিকে পঞ্জাব ক্যাডারের আইএএস, বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যেভাবে সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে, কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কাজ করছিলেন, যেভাবে রাজনৈতিক নেতাদের ভাষায় কথা বলছিলেন, শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের মুখে ধীরে ধীরে তা, সম্পূর্ণ না হলেও, অনেকটাই ভদ্রস্থ চেহারা নেয়। যোগেন্দ্র যাদবের মতো ‘পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল’, এডিআর-এর মতো সংগঠন, বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবী এ-ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এসআইআর এবং ভোট চুরি নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী যে কাজ করেছেন, তা আসলে সংবাদমাধ্যমের করার কথা ছিল। কোনও সন্দেহ নেই, রাহুল গান্ধীর চ্যালেঞ্জের পর নির্বাচন কমিশনকে দেখা গেল অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক হয়ে পড়তে। যদিও বেশিরভাগ অভিযোগের জবাব পাওয়া গেল না। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে বিজেপি দেশ জুড়ে নির্বাচন কমিশনের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচারে নেমে পড়ল। যদিও এর ফলে উভয়ের যোগসাজশের যে অভিযোগ প্রায় সর্বস্তরে উঠেছিল, সেটাই আরও জোরালো ভিত্তি পেয়ে যায়। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সতর্কতার পরিবেশ তৈরি হয়, তার ফলে এই যাত্রায় হিন্দুত্ববাদীদের আসল উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। তবে তারা থামবে না। পশ্চিমবঙ্গ তাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য।

এসআইআর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে হুমকির পরিবেশ ছিলই। অনেক আগে থেকেই বিজেপির বড় নেতারা বলতে শুরু করেছিলেন, কোটি কোটি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বিতাড়ন করা হবে বলে। ক্রমে দেখা গেল, শাসক দলের নেতারাও হুমকি দিতে শুরু করেছেন। কেউ বলছেন গাছে বেঁধে রাখতে, কেউ দিচ্ছেন রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি। তবে শেষ পর্যন্ত এইসব চিৎকার-হট্টগোল ব্যাপারটা কমিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নেতারা কতটা সতর্কতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন, তার ওপর নির্ভর করছে অনেককিছুই।

বিহারে মোট ৪৭ লক্ষ নাম চূড়ান্ত তালিকায় বাদ গিয়েছে। সংখ্যাটাকে অনেকেই খুব বেশি বলছেন। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এন গোপালস্বামী একটি আলোচনায় জানিয়েছেন, এই দাবি ঠিক নয়। ২০০৭ সালে উত্তর প্রদেশে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ৫৪ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল। মৃত, ঠিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি নানা কারণে। ওই বছরই, তুলনায় ছোট রাজ্য কর্নাটকে নাম বাদ গিয়েছিল ৫২ লক্ষ ভোটারের। বিহারে কিন্তু ৪৭ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার পর কোনও রাজনৈতিক দল এখনও দাবি করেনি যে, অন্যায়ভাবে কোনও একটি এলাকা থেকে বিশেষ কোনও শ্রেণির ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে।

এসআইআর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে হুমকির পরিবেশ ছিলই। অনেক আগে থেকেই বিজেপির বড় নেতারা বলতে শুরু করেছিলেন, কোটি কোটি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বিতাড়ন করা হবে বলে। ক্রমে দেখা গেল, শাসক দলের নেতারাও হুমকি দিতে শুরু করেছেন। কেউ বলছেন গাছে বেঁধে রাখতে, কেউ দিচ্ছেন রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি।

একটা কথা বলা হচ্ছে, বিহারের মোট সম্ভাব্য প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যত, ভোটার তালিকায় নামের সংখ্যা তার থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ কম। যেহেতু সেনসাস হয়নি, এই তথ্য থেকে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠিন। তবে বিষয়টি ভাবার তো বটেই।

পুরুষের তুলনায় মহিলা ভোটার বেশি কমেছে; বিহারের কয়েকটি কেন্দ্র সম্পর্কে ‘দ্য হিন্দু’ এই রিপোর্ট করেছে। এর জবাব নির্বাচন কমিশনই দিতে পারবে। তবে একটা কথা হল, বিহারে দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে মেয়েদের সাইকেল দেওয়া, পঞ্চায়েতে ৫০% মহিলা সংরক্ষণ, মদ নিষিদ্ধ করা নীতীশ কুমারের আমলে এমন বহু মহিলা-কেন্দ্রিক প্রকল্প চালু হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা হয়, মহিলা ভোট এই কারণেই বেশি পান নীতীশ। গত তিনটি বিধানসভা ভোটে দেখা গিয়েছে, বিহারে মেয়েদের ভোটদানের হার পুরুষদের থেকে চোখে পড়ার মতো বেশি। ফলে মহিলা ভোটারের নাম কেটে দিয়ে বিজেপি জোটের কোনও উপকার হবে বলে মনে হয় না। কারও মতে মেয়েরা আগের থেকে বেশি কাজ করতে বাইরে চলে যাচ্ছেন, সেটা একটা কারণ হতে পারে। তবে এর যথাযথ উত্তর আমাদের জানা নেই। যদিও, বড় মাপে এমন ঘটে থাকলে নীতীশের দলের পক্ষ থেকেই প্রথম প্রতিবাদ শোনা যেত।

আসল কথা হল, বিহারে যা যা হলে হিন্দুত্ববাদীদের সুবিধা হত, বহুমাত্রিক সতর্কতা সেই কাজ সফল হতে দেয়নি। সাংবিধানিক গণতন্ত্রে আস্থাশীলদের কাছে এটা খুব বড় সাফল্য।

এই এসআইআরকে ঘিরে যে রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছে, তার প্রভাবে ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। একটা ভয় এবং সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ‘সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভলাপিং সোসাইটিজ’ বা সিএসডিএস-এর একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় নির্বাচন কমিশনের ওপর মানুষের এই বিশ্বাস ঘাটতির ছবিটা খুবই স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এই ধরনের বিশ্বাসের ঘাটতি খুবই খারাপ লক্ষণ, কারণ দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বহু আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এইসব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তা যে সব নিখুঁত ছিল, এমন নয়। কিন্তু তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মোদি সরকার আইন করে তিন জনের কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দিয়ে বাছাইয়ের ব্যবস্থাটাকে সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে। তখনই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিয়ে। এসআইআর নিয়ে সেই প্রশ্ন আরও বড় করে উঠেছে।

ভারত এমন একটি দেশ, যে-দেশে স্বাধীনতার পর গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগেই ভারতের ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল; ভারতীয়রা নাগরিক হওয়ার আগেই ভোটার হয়েছিলেন। স্বাধীনতার আগে শিক্ষিত, সম্পত্তিবান, করদাতা এলিটদেরই ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিন কোটির কিছু বেশি। তাদের ভোটার হওয়ার জন্য যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হত। গরিব সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ছিল না। স্বাধীনতার পর যে ভোটারের সংখ্যা পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, এত দিন যাদের ভোটাধিকার ছিল না, সেই গরিব মানুষই কার্যত এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠল নতুন ভোটার তালিকায়।

কোন কোন নথি বা নথিগুলি নাগরিকত্বের প্রমাণ? ২০২৫-এর ১২ আগস্ট লোকসভায় বিহারের সিপিআইএমএল সাংসদ সুদামা প্রসাদের এই প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই কোনও নথির উল্লেখ করতে পারেননি। তিনি তার বদলে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট থেকে কিছুটা পড়ে শোনান, যেখানে কিছু শর্তের কথা বলা হয়েছে।

আধার জাল হয়, তাই অন্য ১১টি নথির কথা প্রথমে বলা হয়েছিল বিহারের জন্য। আদালত বলে, সব নথিই জাল করা সম্ভব, যেহেতু আধার বেশিরভাগ মানুষের কাছে রয়েছে, তাই আধারকে মান্যতা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে আধার কতটা গুরুত্ব পাবে, সেই ব্যাপারটা শীর্ষ আদালতে পরবর্তী শুনানিগুলিতে আসবে বলেই মনে হয়। যে-নথি গরিব পরিবারের কাছে কম আছে, তা-ই দাবি করার ফলেই অভিযোগ উঠেছে, উদ্দেশ্য নাম অন্তর্ভুক্ত করা নয়, উদ্দেশ্য নাম বাদ দেওয়ার রাস্তা খোলা রাখা। এই যে ভোটারকে প্রমাণ দাখিল করতে হচ্ছে, এটার সঙ্গে অনেকেই ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ আমলের আইনের সঙ্গে তুলনা টানছেন। এর আগের সমস্ত ভোটার তালিকা সংশোধনের সঙ্গে এসআইআর-এর এটাই তফাত।

এসআইআর নিয়ে প্রধানত গরিব, পিছিয়ে থাকা মানুষের মধ্যে ভয়, শঙ্কার একটি ছবি উঠে এসেছে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায়। এই বছর, গত ১০ জুন থেকে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে ‘ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ দলিত অ্যান্ড আদিবাসী অরগানাইজেশন’ বিহারে কেবলমাত্র দলিতদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষকদের একটি প্রশ্ন ছিল, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন যে, এসআইআর-এর পর নতুন ভোটার লিস্ট থেকে আপনার নাম বাদ যেতে পারে? এর উত্তরে ৭১% দলিত বলেছেন, হ্যাঁ, তাঁরা এই ভয় পাচ্ছেন। ২৭% বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের ওপর তাদের ভরসা নেই। কেউ বলতে পারেন, এই ভয় অমূলক। কিন্তু দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গরিব সাধারণ মানুষের মনে এই অবিশ্বাস কেন তৈরি হল? এর উত্তর রয়েছে বিজেপির রাজনীতিতে।

বিহারের এসআইআর-এর পর বিজেপির ঘুসপেটিয়া নামের বিরাট বেলুন কিন্তু ফুটো হয়ে গিয়েছে। বিহারে সীমাঞ্চল হিসেবে পরিচিত মুসলিম প্রধান চারটি জেলা হল আরারিয়া, কাটিহার, কিষানগঞ্জ এবং পুর্নিয়া। ‘দ্য কুইন্ট’-এর রিপোর্ট, এই চার জেলা থেকে ফর্ম-সেভেন-এর মাধ্যমে ১০৬টি অভিযোগ জমা পড়েছিল নির্বাচন কমিশনের দফতরে। অভিযোগ ছিল এরা নাগরিক নয়, বিদেশি। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিল করতে হলে এই ফর্ম-সেভেন ফিল-আপ করে জমা দিতে হয়। ওই ১০৬টি নাম পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন তাদের নিয়মে তদন্ত শুরু করে। অবশেষে ভোটার তালিকায় নাম থাকা ওই ১০৬ জনের থেকে ৪৭ জনকে নির্বাচন কমিশন চিহ্নিত করেছে যারা ভারতীয় নন। কিন্তু তারা কারা?

সীমাঞ্চলের চারটি জেলার মধ্যে কিষানগঞ্জের জনসংখ্যার ৬৮% মুসলিম, কাটিহারে ৪৪% মুসলিম, ৪৩% আরারিয়া জেলায় এবং পুর্নিয়া জেলার মোট জনসংখ্যার ৩৮% মুসলিম। এই চার জেলায় মোট বিধানসভা আসন ২৪টি। নাগরিকত্বের প্রশ্নে ফর্ম-সেভেনের মাধ্যমে এই চারটি জেলা থেকে যে ১০৬টি অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে জমা পড়েছিল, তার মধ্যে কিষানগঞ্জ থেকে এসেছিল ২টি, আরারিয়া থেকে ৮৪টি, পুর্নিয়া থেকে ১২টি এবং কাটিহার থেকে ৮টি।

তদন্তের ফল বলছে, সন্দেহের তালিকায় থাকা ১০৬ জনের মধ্যে ৫৯ জন ভারতীয়। তাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকছে। বাকি ৪৭ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ৪৭ জনের মধ্যে অবশ্য ৪ জন মুসলিম এবং তিনজন হিন্দু ভোটার মারা গিয়েছেন। ফলে থাকল ৪০ জন অবৈধ ভোটার। তাদের মধ্যে ১৫ জন মুসলিম এবং বাকি ২৫ জন হিন্দু। এই হিন্দুদের বেশিরভাগই পাশের দেশ নেপালের বাসিন্দা।

এখন প্রশ্ন হল, এত গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক, এত বিএসএফ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও কেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যে জনসভায় এই ধরনের কোটি কোটি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর কথা বলে গলা ফাটান কেন? উত্তরটা হল, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই জানেন, এসব তথ্য ঠিক নয়। কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন, একটা বড় অংশের মানুষ যুক্তি বা তথ্যের থেকেও তাঁদের কথাকে, আখ্যানকেই বেশি গুরুত্ব দেবে।