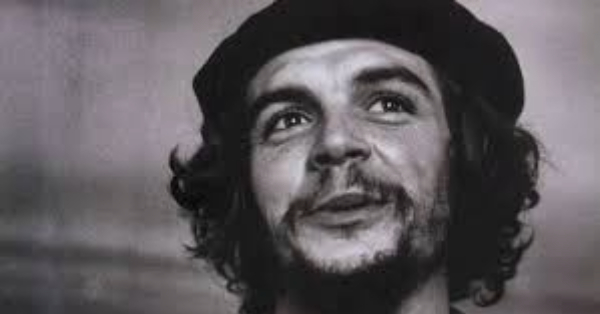

উনিশশো পঁয়ষট্টিতে কিউবা ছেড়ে যাওয়ার আগে চে তাঁর প্রিয়তম বন্ধু ফিদেল কাস্ত্রোকে একটা ছোট্ট চিঠি লিখেছিলেন। তার ছ-বছর আগে কিউবায় বিপ্লব হয়ে গেছে। চে এখন কিউবার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গভর্নর এবং শিল্পমন্ত্রী। কিউবা এর্নেস্তো গুয়েভারার দেশ নয়। ‘চে’ তার নাম নয়। তবু উনিশশো পঁয়ষট্টির পয়লা এপ্রিল তিনি কিউবার নাগরিক, ফিদেলের পার্টির জাতীয় স্তরের নেতা, ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গভর্নর এবং শিল্পমন্ত্রী। শুধু তাই নন, আলেইদার স্বামী, তার চারটি সন্তানের পিতা। কিউবার রাষ্ট্রদূত হয়ে চার বছর ধরে দেশে-দেশে ঘুরছেন। এসব কিছুই ঘটত না, যদি মেক্সিকোতে ফিদেলের সঙ্গে তাঁর আলাপ না হত, যদি দণ্ডিত ফিদেলের গেরিলাবাহিনীতে ভিড়ে না যেতেন সেদিন।

উনিশশো পঁয়ষট্টির পয়লা এপ্রিল সেই ফিদেল কাস্ত্রোকে চে লিখলেন, ‘…আমার বিশ্বাস, কিউবার বিপ্লবে আমার যেটুকু দায়িত্ব ছিল, তা আমি পালন করেছি, আর এবার আমি তোমায় বিদায় জানাই, বিদায় জানাই কমরেডদের, তোমার মানুষদের, যারা হয়ে উঠেছে আমারও। পার্টি নেতৃত্ব থেকে, মন্ত্রিত্ব থেকে, কমান্ডারের পদ থেকে আমি পদত্যাগ করছি এবং কিউবার নাগরিকত্ব থেকেও মুক্ত হচ্ছি। আইনি আর কোনো সম্পর্ক অতএব আমাকে কিউবার সঙ্গে বেঁধে রাখছে না। এখন একমাত্র যে বন্ধনটা রইল, সেটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ঊর্ধ্বে।’

কিউবা তো কোনওদিনই এর্নেস্তো গুয়েভারার দেশ ছিল না। রোজারিও…আর্জেন্টিনা তার দেশ। চে কিউবার উপকূলে পা রেখেছিলেন গেরিলা যোদ্ধা হয়ে, হৃদয়ের টানে। যে হৃদয়, বিপ্লবের একটা বাস্তব সম্ভবনা দেখিয়ে তাঁকে কিউবায় টেনে এনেছিল। কিউবায় তো নয়, সিয়েরা মায়েস্ত্রার জলাজঙ্গলে, সিয়েরা মায়েস্ত্রা থেকে সান্তা ক্লারায়, তারপর সেই পথ উদ্ধত হয়ে রাজধানীর দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। এক দশকের সম্মোহন, কিন্তু ততদিনে ফিকে হয়ে এসেছে তাও। সেদিনের সেই রোমাঞ্চ আর নেই, ‘মনে পাক ধরেছে’— বিদায়ের চিঠিতে বন্ধুকে লিখছেন চে। আপাতত এখানে তাঁর কর্তব্য শেষ। অতএব— বিদায় কিউবা, প্রিয় ‘দ্বিতীয় স্বদেশ!’

দুই.

জন্মভূমি আর্জেন্টিনা ছেড়ে চে বেরিয়ে এসেছিলেন তেইশ বছর বয়সে, আর ফেরা হয়নি। চুকুইকামাতা পাহাড়ের পথে বাকদানো শহরে এক চিলিয়ান দম্পতির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁরা ছিলেন কমিউনিস্ট। চে তাঁর ‘মোটরসাইকেল ডায়েরি’-তে এঁদের সম্পর্কে লিখেছেন, ‘মরুভূমির কনকনে ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাওয়া এই দম্পতিটি যেন সারা বিশ্বের সর্বহারাদের এক জীবন্ত প্রতীক।’ আবার একটু পরেই মন্তব্য করেছেন, “আর কিছু নয়, এই লোকটির ভিতর অঙ্কুরিত হয়েছে শুধু উন্নততর জীবনের প্রতি এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, জীবনভর ক্ষুধার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ— আর সেটাই রূপান্তরিত হয়েছে অদ্ভুত এই মতবাদটির প্রতি ভালোবাসায়। মতবাদের মূল অর্থ হয়তো সে কখনোই বুঝতে পারেনি, কিন্তু তার নির্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘গরিবদের জন্যে রুটির সংস্থান’, যেটা সে তার অস্থিমজ্জা দিয়ে বোঝে।”

চুকুইকামাতা খনিতে পৌঁছে চে বুঝতে পারেন, চিলিতে একটা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়েছে। তার একদিকে আছে জাতীয়তাবাদী বামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর একটা মোর্চা যারা খনিগুলোর জাতীয়করণ চায়, আর অন্যদিকে, যারা মুক্ত ব্যবসার পক্ষে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খনি (এমনকী বিদেশি মালিকানাতেও) পছন্দ করে। সাম্রাজ্যবাদ তখনও তাঁর রাইফেলের নিশানা হয়ে ওঠেনি। বুকভরা দরদটাই ছিল সম্বল। এই এন্ট্রির শেষে চে লিখেছেন, ‘এ লড়াইয়ের ফল যাই হোক না কেন, ভোলা উচিত নয় সেই নীরব বাঙ্ময়তা যা অটল হয়ে বিরাজ করে খনিগুলোর কবরখানায়, যেখানে শুয়ে আছে সেই অসংখ্য মানুষের মাত্র কয়েকজন যারা প্রাণ হারিয়েছে ধ্বস, সিলিকোসিস আর পাহাড়ের নারকীয় আবহাওয়ায়।’

উনিশশো পঁয়ষট্টির পয়লা এপ্রিল সেই ফিদেল কাস্ত্রোকে চে লিখলেন, ‘…আমার বিশ্বাস, কিউবার বিপ্লবে আমার যেটুকু দায়িত্ব ছিল, তা আমি পালন করেছি, আর এবার আমি তোমায় বিদায় জানাই, বিদায় জানাই কমরেডদের, তোমার মানুষদের, যারা হয়ে উঠেছে আমারও।

এর্নেস্তো গুয়েভারার এই মোপেড-ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর বাবার স্মৃতিচারণটি গুরুত্বপূর্ণ। এর্নেস্তো গুয়েভারা লিঞ্চ-এর মতে তাঁর পুত্রের এই ভ্রমণপিপাসার মূলে ছিল তার মিশনারিসুলভ সংকল্প। লিঞ্চ লিখছেন, ‘সে জানত যে দরিদ্র মানুষদের প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে গেলে পৃথিবী ভ্রমণ করতে হবে, তবে তা একজন সাধারণ ভ্রাম্যমাণের মতো নয়, যে বেড়াতে বেড়াতে ভালো দৃশ্যের ছবি তোলার জন্য থামবে কিংবা কোনো জায়গার নিসর্গ শোভা দেখবে, … পথের প্রতিটি বাঁকে মানুষের যন্ত্রণার অংশীদার হতে হবে এবং তার কারণগুলোও খুঁজতে হবে’। চে এভাবেই দেখেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার দারিদ্র্য ও ক্ষুধা— ভালপারাসিওর বৃদ্ধার মুমূর্ষু চোখে, খনিশ্রমিকদের কবরখানায়, সান পাবলোর কুষ্ঠরোগীদের সাহচর্যে। যখন যে দেশে গেছেন, সেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চে বিশ্লেষণ করেছেন। তার নোট রেখেছেন ডায়েরিতে। এর ফল যা হতে পারত তাই হল, এর্নেস্তো গুয়েভারা পুরোমাত্রায় কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন। গুয়াতেমালায় প্রথমবার ঝামেলায় জড়ালেন, সি আই এ-র খাতায় চে-র নাম উঠে গেল। সেখান থেকে চলে গেলেন মেক্সিকোয়। তিনি এলেন না, ঝড় তাঁকে নিয়ে গেল। মেক্সিকো তখন তাড়া-খাওয়া বিপ্লবীদের ঠেক। আবার মেক্সিকো থেকে সেই ফেরারী বাতাসই তো টেনে এনেছিল কিউবার উপকূলে, মেক্সিকো উপসাগরের ঢেউয়ে দোলাতে-দোলাতে সিয়েরা মায়েস্ত্রার গহন অরণ্যে। এসেছিলেন সেদিন ফিদেলের হাত ধরে, ঐ একই বাতাস আজ তাকে নিয়ে যাবে ফিদেলের থেকে দূরে— দূর আফ্রিকায়, আফ্রিকার হৃদয়ের মাঝখানে। মন্ত্রিত্বের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত, আর নয় কিউবা।

তিন.

ঐ উনিশশো পঁয়ষট্টিতেই চে তাই বাবার কাছেও বিদায় চাইলেন। ‘ঠিক দশ বছর আগে তোমাকে এরকমই একটা বিদায়ী চিঠি লিখেছিলাম। তখন দুঃখ করেছিলাম আমি তেমন ভালো যোদ্ধা বা ডাক্তার হতে পারিনি বলে। আজ সে দুঃখ আমার আর নেই। আমি খুব একটা খারাপ যোদ্ধা নই’। এই চিঠিতেই অন্যত্র চে লিখেছেন, ‘আমার মার্কসবাদ মাটিতে শিকড় ছড়িয়ে শুদ্ধ হয়ে উঠেছে। এবং আমি বিশ্বাস করি, যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, সশস্ত্র লড়াই ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই, আর আমি আমার বিশ্বাসে স্থির। অনেকেই বলবে আমি অ্যাডভেঞ্চারবিলাসী— সে তো আমি বটেই— তবে একটু অন্য ধরনের। যে নিজের সত্যকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য গতরটা উৎসর্গ করতে পারে।’ কারো মনে হতে পারে, অর্জিত স্বাধীনতার রক্ষক হয়ে কি কিউবায় থেকে যেতে পারতেন না এর্নেস্তো চে? নিশ্চয়ই পারতেন, তাঁর পক্ষে সেটা কিছু অসম্মানের হত না। কিন্তু হাড়েমজ্জায় চে তো তেমন মানুষ ছিলেন না। এর্নেস্তো গুয়েভারার প্রথম স্বদেশ ছিল আর্জেন্টিনা, আর দ্বিতীয় স্বদেশ তৃতীয়বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের যে-কোনও তীর্থ— ‘ভিয়েতনাম, ভেনেজুয়েলা, গুয়াতেমালা, লাওস, গিনি, কলম্বিয়া, বলিভিয়া প্রভৃতি আরো অনেক দেশে আজ সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে— সে সব দেশের মুক্তি সংগ্রামের পতাকার নিচে প্রাণদান করা সকলের পক্ষে সমান বরণীয় ও গৌরবের।’

কিন্তু কথাটা তো শুধু সম্মান বা গৌরবের নয়। অ্যাডভেঞ্চারবিলাসিতার তো নয়ই। চে মনে করতেন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো অন্যান্য পরাধীন দেশের বিপ্লবী তৎপরতায় মদত দেবে, সেটাই স্বাভাবিক। দক্ষিণ আমেরিকাসহ সমগ্র অ্যাফ্রো-এশিয়ায় চে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই প্রশ্নে মস্কোর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। আলাপ-আলোচনা মতান্তর থেকে রাগারাগির দিকে গেলে ফিদেল কাস্ত্রো সামলাতেন। কিন্তু বেশিদিন তাঁকে এ গুরুভার পালন করতে হল না। গোপনে, ছদ্মবেশে চে চলে গেলেন কঙ্গো। যাওয়ার আগে আদর করে সন্তানদের বললেন, ‘এই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো মানুষের উপর অন্যায় অবিচার হলে তা গভীরভাবে অনুভব করার চেষ্টা করবে। এটাই একজন বিপ্লবীর সবচেয়ে বড়ো গুণ।’ আজ আমরা জানি, আফ্রিকায় যেতেই হত চে গুয়েভারাকে; জানি, কারণ ইতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। সময়টা ছিল দেশে-দেশে নিও-কলোনিয়ালিজমের সঙ্গে শেষ মরণপণ যুদ্ধের। অবশ্য কঙ্গোর অভিজ্ঞতা প্রীতিকর হল না। চে তখন বলিভিয়ার দিকে চোখ ফেরালেন। আন্দিজ পর্বতের কোলে দক্ষিণ আমেরিকার সব দেশের বামপন্থী বিপ্লবীদের নিয়ে লুকানো ডেরা তৈরি করে তিনি বলিভিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুতুল সরকারকে হটিয়ে দেবেন! বলিভিয়া থেকে এই অভ্যুত্থান ছড়াবে গোটা দক্ষিণ আমেরিকায়। এই বিপ্লব ‘রুশ মডেল’-এর থেকে আলাদা হবে, কেননা রাশিয়ার সেই অর্থে কলোনাইজড হওয়ার ইতিহাস নেই। ‘দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস, ক্রমাগত দেশ ধর্ষণের ইতিহাস।’

চার.

চে চেয়েছিলেন, বলিভিয়ার গেরিলা ঘাঁটি হবে বিপ্লবীদের শিক্ষাক্ষেত্র। ১৯৬৬ সালের ৩ নভেম্বর ‘অ্যাডলফো মেনা গোনজ়ালেজ়’ নাম নিয়ে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বলিভিয়ার রাজধানীতে পা রাখলেন। বলিভিয়ার নানকাহুয়াজু নদীর গা ঘেঁষে বেস ক্যাম্প তৈরি হল। এই অঞ্চলে চে প্রায় পঞ্চাশ জন গেরিলা যোদ্ধাকে নিজেই ট্রেনিং দিয়েছিলেন। বলিভিয়ার সৈন্যদলকে কয়েকটি সংঘর্ষে এঁরা পরাস্ত করেন। কিন্তু সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে কোনো সাহায্য করে উঠতে পারেনি। সেটা তাঁদের অপদার্থতা, নাকি ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য তা নিয়ে তর্ক আছে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত সহযোদ্ধা, তাঁরা চে-র পাশে থেকে শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন। বলিভিয়ার এই গেরিলাবাহিনীর অভিযান চলেছিল চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে। কিউবা থেকে তাঁরা দুটি রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো খারাপ হয়ে যায়। দলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সংযোগহীন গেরিলাদের একটা অংশ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার হল, এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেও চে নিয়মিত ডায়েরি লিখেছেন। ‘প্রতিদিনের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ, দোষ-গুণ, সমালোচনা এবং পারস্পরিক অভিযোগ এমনভাবে লেখা হয়েছে বিপ্লবী গেরিলার বিকাশের পক্ষে যা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য’, চে-র মৃত্যুর পরে এই ডায়েরি প্রকাশ করবার সময়ে ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন। বলিভিয়ায় শুধু সে দেশের সৈন্য নয়, গেরিলারা লড়ছিলেন মার্কিন সেনার সঙ্গে। কিন্তু বিপ্লবের পরিস্থিতি হয়তো ছিল না। এগারো মাসব্যাপী যুদ্ধের পরে চে জখম হয়ে বন্দি হলেন। সেই খবর চলে গেল হোয়াইট হাউসে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে মেরে ফেলার নির্দেশ এলো। সে নির্দেশ পালন করতেও দেরি করলেন না ভাড়াটে সৈনিকেরা।

কিউবা ছাড়ার আগে চে তাঁর মোপেড-সফরের সঙ্গী আলবার্তো গ্রানাদোকে লিখেছিলেন, ‘আবার দু-পায়ে দৌড়োবে আমার ক্যারাভান।’ আবার, সেই ’৫১-র পরে আবার! কিউবার সাফল্যের পর চে যদি সে দেশের একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে থেকে যেতেন, তাহলে তাঁকে আজ কীভাবে মনে রাখতাম আমরা? আসলে একটা সফল বিপ্লব আস্বাদ করেও তাঁর আরও-আরও বিপ্লবের খিদে মিটে যায়নি। ধরা যাক, রাশিয়ায় জারের প্রাসাদ দখল করার পাঁচ বছর পরে যদি লেনিন আসতেন শৃঙ্খলিত ‘দূর-প্রাচ্যে’? না, তা হয় না— দুই বিপ্লবীর পার্থক্য এখানে। অর্জিত স্বাধীনতার ভার বন্ধুদের হাতে সঁপে দিয়ে চে ফিরে এসেছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে। তাঁর কোনও দেশ ছিল না। মুক্তি ছাড়া আর কোনও সাধ ছিল না, স্বপ্ন ছিল না। কত চেনা তাঁর এই দেশ, কত আপন! ঠিক হাতের তালুর মতো ‘সিয়েরার প্রতিটা ফাটল আর নির্জন গুহাকন্দর, হিমেল ঘাসের গায়ে বরফের স্তর’, তবু ছেড়ে যেতে হল…

আমরা জানি, চে কবি। ‘তবু রাইফেলের বদলে কিছুতেই আমরা তাঁকে কলম দেব না!’

সূত্র:

১. দি মোটরসাইকেল ডায়ারিজ (অনুবাদ: পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়)

২. চে গুয়েভারার ডায়েরী: বলিভিয়ার ডায়েরী (অনুবাদ: অরুণ রায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত)

৩.আর্নেস্টো চে গুয়েভারা: বলিভিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ — ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য

৪. Che for beginners — Sergio Sinay

৫. চলতে চে