হওয়ার কথা ছিল বৈকালী, হল পূরবী।

সবে বিশ্বভারতী তৈরি হয়েছে। গ্রন্থনবিভাগেরও সূচনা হয়েছে একরকম। রবীন্দ্রনাথ তখন সমুদ্রপথে। ইণ্ডিয়ান প্রেস ১৯২২-এ প্রকাশ করেছে ‘শিশু ভোলানাথ’। কবিতার ধারা চলছিল তার পরেও। আর সেই নতুন কবিতাগুলোকে নিয়ে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ, বৈকালী নামে। প্রশান্তচন্দ্রকে লিখলেন, “হালের কবিতাগুলো নিয়ে যদি বই ছাপাও নাম দিয়ো ‘বৈকালী’। সমুদ্রে যেগুলো লিখেচি তার গদ্য অংশ সুদ্ধ যেন ছাপানো হয়, সেটা নিয়মবিরুদ্ধ হতে পারে কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ নয়— কারণ, কথাই আছে, দেবতা যাদের একত্র করেছেন মানুষ তাদের যেন না পৃথক করে।”

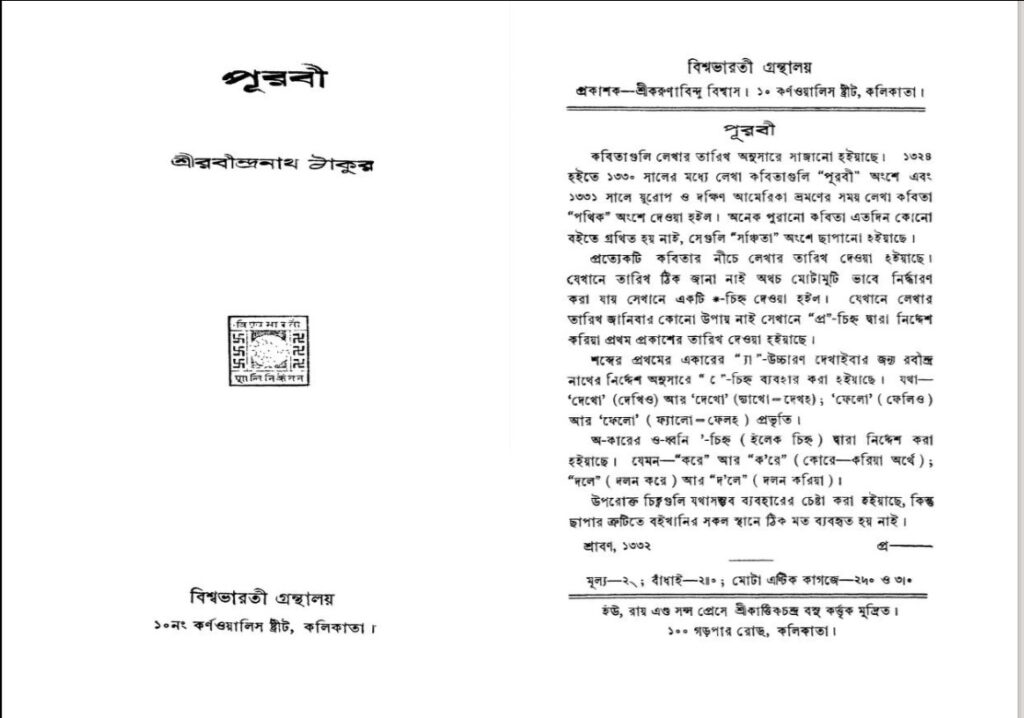

কিন্তু সমুদ্রের কবিতা তার গদ্য অংশ ছাড়াই সংকলিত হয়েছে ‘পূরবী’-তে। শতবর্ষ আগের এক শ্রাবণে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে তার গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ। বাংলা ১৩৩২, ইংরেজি ১৯২৫। সেই বই-ই বিশ্বভারতী-প্রকাশিত প্রথম রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থ।

আরও পড়ুন: রক্তকরবীর প্রথম মঞ্চায়নে নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এক কিশোর! লিখছেন অর্পণ ঘোষ…

কিন্তু হালের লেখা সব কবিতাই এক শ্রেণির তো নয়। কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেই চলেন, লেখেন নানা কাজে, কিংবা কেবল কবিতারই নেশায়। তাই ‘পূরবী’-র প্রথম সংস্করণে কবিতাগুলো তিনটে থাকে থাকল— ‘পূরবী’, ‘পথিক’ আর ‘সঞ্চিতা’। ১৩২৪ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা কবিতারা ‘পূরবী’-র থাকে, পুরনো, কোনও বইয়ে জায়গা না পাওয়ারা ‘সঞ্চিতা’য়।

আর ছিল ‘পথিক’। পথের কবিতা, কে-ই বা ধরবে পথিক ছাড়া? ১৩৩১, মানে ১৯২৪-এর ২৪ অক্টোবর ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়লেন রবীন্দ্রনাথ। আর স্বদেশের আবহাওয়া ছেড়েই যেন কবিতার মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে গেল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লিখছেন, ‘এবারে বক্তৃতার দুশ্চিন্তা নেই বলে কবিতা লিখতে মন দিয়েচি। ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে এসে এত কবিতা আমার জীবনে আর কখনো লিখিনি। ভারত মহাসাগরে গদ্যের সঙ্গে মিশেল দিয়ে কবিতা লিখেচি— এ জাহাজে একেবারে নির্জলা পদ্য। সাত দিনে বারোটা কবিতা স্বদেশের আবহাওয়াতেও সহজ নয়। ডায়ারির ছল করে আরো নানা কথা বকে যেতে পারতুম, কিন্তু কি জানি, গদ্য লিখে বসতে মন সরে না। এই কবিতাগুলো সব বৈকালীতে ছাপতে পারবে।

কিন্তু ভারত মহাসাগরে, এই যাত্রার সেই সূচনায় নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলার ধরনে গদ্য আর কবিতা একই সূত্রে লিখে গিয়েছেন। মাদ্রাজে পৌঁছে রাণুকে লিখছেন, ‘এই মাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেছি। আজ রাত্রে কলম্বো রওনা হব। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহমন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল— আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে— কল্পকালের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম। সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েচে।…আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তিসরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে। আবার তার মধ্যে থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে।’

এর পরে জাহাজে গদ্যসহ যে-কবিতাগুলো লিখছেন, তার সংকলনের নাম দিতে চাইছেন বৈকালী। জীবনের সন্ধ্যাবেলায় কি বিকেলবেলারই গান শোনাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ! দেশে ফেরার পথে ‘ক্রাকোভিয়া’ জাহাজে লিখছেন অসুখ আর কবিতার কথা, ‘বিষুবরেখা পার হয়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে; বিছানা ছাড়া গতি রইল না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত আমাকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল।…দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চ’ড়ে ওঠে তখন তাকে পরাভূত করতে পারি নে; কিন্তু, তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তো কেউ কাড়তে পারে না— আমার হাতে তার একটা উপায় আছে, সে হচ্ছে কবিতা-লেখা।…আমি সেই কাজে লাগলুম, বিছানায় পড়ে পড়ে কবিতা লেখা চলল।

পথিক-এর সেই সব কবিতা থেকে মানুষ গদ্যগুলিকে পৃথক করেছিল। সে-সব সংকলিত হয়েছিল ‘পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি’তে। আর বৈকালী নাম দিয়ে অন্য সময়ের লেখা কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল।

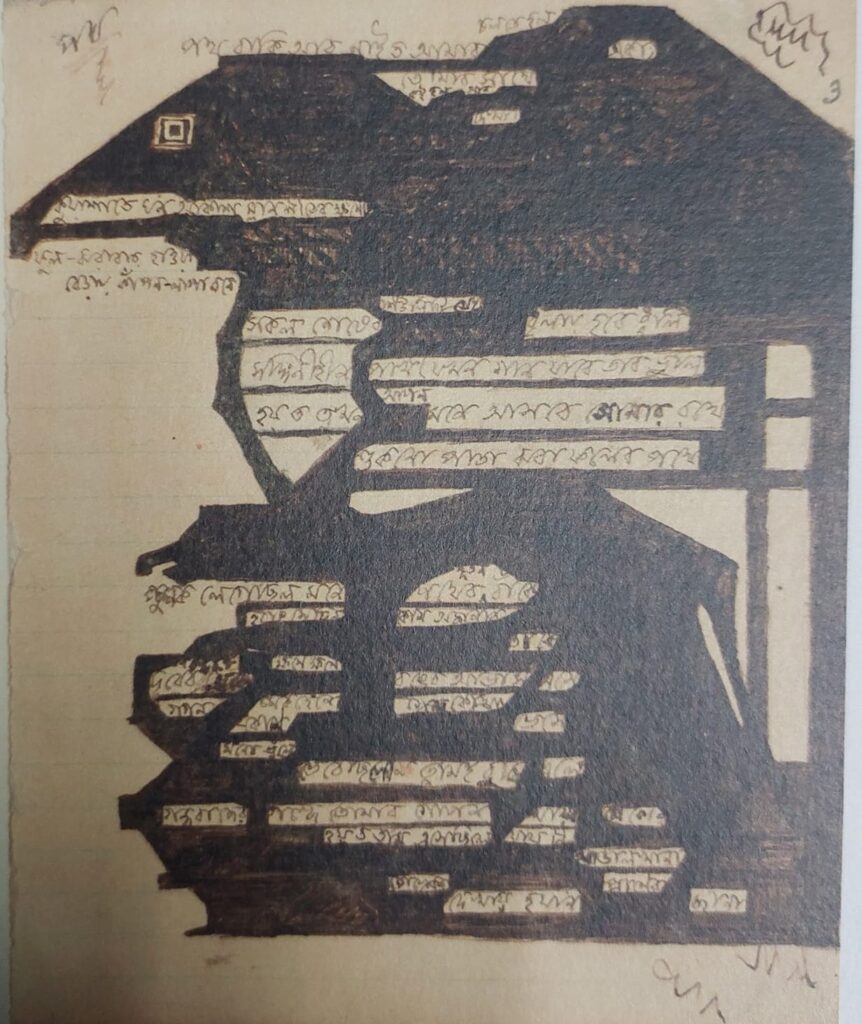

‘পূরবী’-র বেশ কিছু কবিতা যে পাণ্ডুলিপিতে লেখা হয় সে-ও আর-এক অর্থে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের এক মাইলফলক। কারণ সেইখানেই চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ১০২ পরিগ্রহণ-সংখ্যা-চিহ্নিত সেই পাণ্ডুলিপিতেই কবিতার কাটাকুটি প্রথম ছবির আভাষের জন্ম দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এর পরে আত্মপ্রকাশের যে অন্য পথ, ছবির পথ নেবেন তার সূচনা হচ্ছে ‘পথ’ নামে একটি কবিতার পাণ্ডুলিপিতে। ‘পূরবী’-তে যে অপরিচিতা, ওই পাণ্ডুলিপিতে সে-ই পথ। ১৮ অক্টোবর তারিখে লেখা সেই কবিতার কাটাকুটিতে, সুশোভন অধিকারী দেখাচ্ছেন, ‘গাঢ় কালো মোটা মোটা রেখা দিয়ে প্রায় সমগ্র পাতা জুড়ে স্থাপত্যের আকার, তার সঙ্গে মিশে আছে জন্তুর ছুঁচালো মুখ। একটার পিঠে আরেকটা যেন বসানো আছে। সেই জ্যামিতিক ফর্মের ফাঁকফোকর থেকে উঁকি দিচ্ছে কবিতার লাইনগুলি। এই আঁকিবুকির ছবিতে সরু রেখার কাজ প্রায় নেই, পুরোটাই মোটা কালো রেখা আর সাদার মধ্যে বিভাজিত।’

রবীন্দ্রনাথ পূরবী-কে বিজয়ার করকমলে উত্সর্গ করেন। বিজয়া ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। পূরবী-র প্রসঙ্গ তাই বার বার ওকাম্পোর সঙ্গেই জড়িয়ে যায়। কিন্তু পূরবী আসলে রবীন্দ্রনাথের বিকেলবেলার গান, শব্দ কিংবা ছবির নৈঃশব্দ্যে যে গান তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন বন্ধুদের যারা তাকে আর একবার খেলার সাথী করবে।