আজীবনের 'নন্দিনী'

চৈতী ঘোষাল (May 24, 2025)

চৈতী ঘোষাল (May 24, 2025)আমার বাবা শ্যামল ঘোষাল-এর কথা দিয়েই মাসি (তৃপ্তি মিত্র)র গল্প শুরু করা যাক; শ্যামল ঘোষালকে সকলেই প্রায় চেনেন। বাংলা সিনেমা ও থিয়েটার জগতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী তিনি; সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের মতো পরিচালক থেকে শুরু করে ছবি বিশ্বাস, উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়— প্রমুখ কিংবদন্তী মানুষের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘদিন।

শ্যামবাজার একসময় থিয়েটার পাড়াগুলোর অন্যতম কেন্দ্র ছিল। কথাতেই ছিল, শ্যামবাজারের থিয়েটার পাড়া; বাবা নিয়মিত চৰ্চা করতেন সেখানে। সেই সূত্রে আমারও যাতায়াত। এখানে মাসিও আসতেন, মাসির সঙ্গে এখানেই আলাপ; যতদূর মনে পড়ে, আমার বয়স তখন পাঁচ, ক্লাস ওয়ানেও ভর্তি হইনি।

শ্যামল ঘোষাল আমারা হাওড়ায় থাকি তখন, যৌথ পরিবার ছিল আমাদের; মাসি প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ি, আমরাও যেতাম ওর কাছে। মাসি এত স্নেহ করত, নিজের মেয়ের মতোই হয়ে গেছিলাম। এমনই একদিন আমাদের হাওড়ার বাড়িতে সব ভাইবোনরা মিলে বসে আছি, মাসি আমাদের গল্প শোনাচ্ছে। গল্পটা শুনতে-শুনতে আমার কী যে হল, কাঁদতে-কাঁদতে পাশের ঘরে চলে গেলাম; মাসিও এল সঙ্গে-সঙ্গে।

— কী রে, কাঁদছিস কেন?

— জানিনা, পেট ব্যথা করছে।

মিথ্যে বলেছিলাম মাসিকে, গল্প শুনে কাঁদছি ভাবলে যদি কিছু মনে করে। কিন্তু তৃপ্তি মিত্র যে! বুঝল, এ-কান্না পেট-ব্যথার কান্না নয়— অমলের কান্না। আমাদের ডাকঘর পড়ে শোনাচ্ছিল মাসি। সেই থেকেই অমলের যাত্রা শুরু। আমি তখনও বাংলা পড়তে শিখিনি ঠিক করে; মাসিই পড়ে-পড়ে শোনাত, সে-ভাবেই সংলাপ মুখস্থ করেছিলাম।

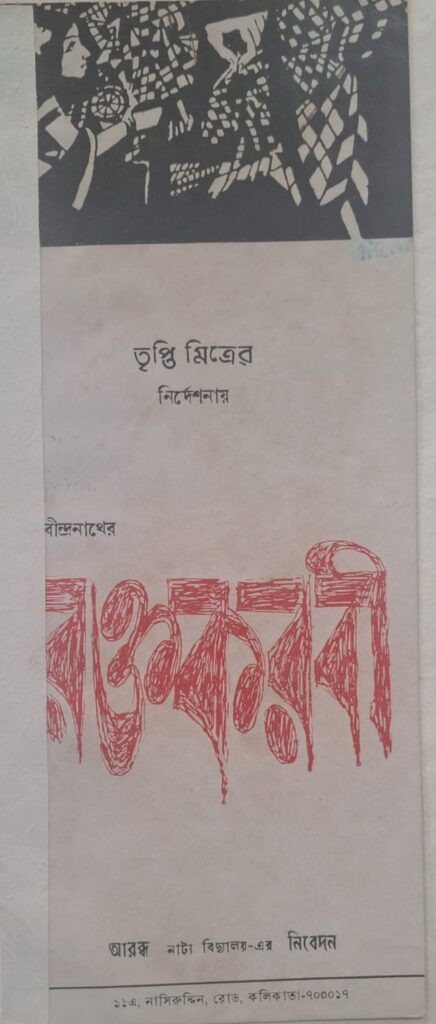

‘বহুরূপী’তে মহড়ার জন্য যাতায়াত শুরু হল। সৌভাগ্য হয়েছিল, ‘রক্তকরবী’র বেশ কয়েকটি রিহার্সাল ও প্রযোজনা দেখার। ‘একাডেমি’-তে উইংসের পাশে বসে, শো দেখতাম। মাসির নন্দিনী তখন থেকেই মনে ছাপ ফেলতে থাকে। খুব স্বাভাবিক ভাবে, ‘রক্তকরবী’র মর্মার্থ কিছুই বুঝতাম না তখন। কিন্তু মাসির ব্যঞ্জনাময় অভিনয় মনে ছাপ ফেলে গেছিল। ফকিরকে বলেছিলাম, (শম্ভু মিত্রকে ফকির বলে ডাকতাম) বড় হলে, আমি ‘চার অধ্যায়’-এর এলা, আর ‘রক্তকরবী’র নন্দিনী হব; এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে, ফকির নন্দিনীর কথা শুনেই রাজি হয়ে যায়, বলল, নন্দিনী তু্ই করতেই পারিস, কিন্তু এলা কি তোকে মানাবে? এলা তু্ই করলে, অন্তু হবে কে? আমি বললাম, কেন! তুমি অন্তু করবে। ফকির বলল, তু্ই যে-বয়সে এলা করবি, আমি কি তখন আর অন্তু করতে পারব? আমি বললাম, তোমার চিন্তা নেই! শাঁওলি দি মেকআপ করে তোমাকে ঠিক অন্তু বানিয়ে দেবে!

এখন স্মৃতিগুলোর দিকে ফিরে তাকালে ভাবি, কী সাহসই না ছিল! শম্ভু মিত্রের মুখের ওপর বলছি চিন্তা নেই! মেকআপ করলে ঠিক মানিয়ে যাবে। আসলে শাঁওলি দি, সে-সময়ে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মেকআপ শিল্পী। অত ছোট বয়সে আমাকে অমলের চরিত্রে মেকআপ করিয়েছিল; জানতাম, যাই-ই হোক, শাঁওলি দি সব ঠিক করে দিতে পারবে। ওর সত্তায় জাদু ছিল! মাসিরই তো মেয়ে!

‘ডাকঘর’ আমার শিল্পী জীবনের প্রথম কাজ, সে-সময় ‘বহুরূপী’ই আমার জীবনে অনেকটা জুড়ে, রিহার্সাল দিতে যাচ্ছি, রিহার্সাল দেখছি, মাসি বারবার ‘ডাকঘর’-এর অংশগুলো পড়ে শোনাচ্ছে, এমনকী কোনও-কোনও দিন রিহার্সাল শেষে মাসির বাড়ি গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ছি। ‘ডাকঘর’-এর সময় বেশ কিছু জায়গা মাসি আলাদা করে বুঝিয়ে দিত, খুব জোর দিত কল্পনার উপর, অমলের যে কল্পনা, সেটার বোধ যেন অভিনয়ের সময় আমার সঙ্গে মিশে যায় এই চেষ্টাটা করতে দেখেছি সমসময়, একবারেরও জন্যও বলেনি ওই অংশটুকু মুখস্থ করে নাও! বা ঠিক যেভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটাই করো; অনেক সময় অন্য গল্প শুনিয়ে বোঝাত; শেখানো বুলি, কিছু প্রথাগত মুভমেন্ট শিখিয়ে অভিনয় বের করে আনা— এমনটা মাসি বা ফকির কেউই কখনও করত না, মনে আছে, অমলের সঙ্গে ফকিরের দৃশ্যে, যখন অমল পিসেমশায়-কে বলছে, ‘আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব— নদী-পাহাড়-সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না’ বা সেইসব প্রশ্ন— ‘সব নীল রঙের পাহাড় আছে?’, ‘পাহাড়ে নীল ঝরনা আছে?’ এই সংলাপগুলোর সময় বাচনভঙ্গি কেমন হবে, চোখের দৃষ্টি কেমন হবে তা বোঝানোর চেষ্টা করত মাসি, তবে আবারও বলছি, মাসি কখনও-ই সবটা পাখি পড়ানোর মতো করে বলে বা করে দিত না, চেষ্টা করত, কিছু উদাহরণ দেওয়ার যেখান থেকে একজনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়টা বেরিয়ে আসবে। খুব আগ্রহব্যঞ্জক বিষয়, অমল কেমন হবে এটা বোঝাতে গিয়ে আমাকে মাসি তখন ছবি আঁকতে বলত, তখন তো বুঝতাম না, এখন মনে হয়, অমলের যে চেতনার বিকাশ, তার যে রোম্যান্টিসিজম সেটার আঁচ যাতে মনের সঙ্গে মিশে যায়, তার জন্যই ছবি আঁকতে বলত মাসি।

শাঁওলি দিও অনেককিছু শিখিয়েছে আমাকে, মনে পড়ে, ‘ডাকঘর’-এ মোট তিনবার দৃশ্য বদলের জন্য পর্দা পড়ত, সে-সময় শাঁওলি দি এসে দুধ আর চকোলেট খাইয়ে যেত আমাকে; মনে হতে পারে, কেন এই ঘটনার উল্লেখ করছি— একটু ভেবে দেখুন, ‘ডাকঘর’ নাটক জুড়ে গলার প্রচুর কাজ, খুব স্বাভাবিক ভাবেই কমে যেত এনার্জি, ঠিক সে-কারণেই প্রতিবার দৃশ্য বদলের সময় এনার্জি রি-গেইন করার জন্য এই ব্যবস্থা— উদাহরণটা এই কারণেই দেওয়া, একজন নাট্যনির্মাতার কাছে কতটা বিজ্ঞানসম্মত এই ভাবনার প্রয়োগ।

‘ডাকঘর’ যখন নানা প্রস্তুতি, মহড়ার পর প্রথম মঞ্ছস্থ হয়, তখন আমি ক্লাস ওয়ান, থিয়েটার নিয়ে মেতে থাকায়, খুব খারাপ রেজাল্ট হল সে-বছর, কিন্তু তৃপ্তি মিত্রের বাড়িতে দীর্ঘ দিন থাকা, বহুরূপীর মহড়া বারবার দেখা, ওই অল্প বয়সেই আমাকে খুব কনফিডেন্ট একজন মানুষ তৈরি করল; জীবনের খুব বড় পাওয়া হয়ে রইল ‘ডাকঘর’— সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমার রবীন্দ্রনাথকে জানা-বোঝা এই পর্ব থেকেই— যে রবীন্দ্রনাথ আজীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবেন। এই কৃতিত্বটুকুও মাসিরই।

মাসি কখনও-ই সবটা পাখি পড়ানোর মতো করে বলে বা করে দিত না, চেষ্টা করত, কিছু উদাহরণ দেওয়ার যেখান থেকে একজনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়টা বেরিয়ে আসবে। খুব আগ্রহব্যঞ্জক বিষয়, অমল কেমন হবে এটা বোঝাতে গিয়ে আমাকে মাসি তখন ছবি আঁকতে বলত, তখন তো বুঝতাম না, এখন মনে হয়, অমলের যে চেতনার বিকাশ, তার যে রোম্যান্টিসিজম সেটার আঁচ যাতে মনের সঙ্গে মিশে যায়, তার জন্যই ছবি আঁকতে বলত মাসি।

বাবার বদলির জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে এলাম নৈহাটি, সে-ক’বছর সরাসরি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না, কিন্তু মনের মধ্যে লালন করছি থিয়েটারের যাপনটুকু; নানা কবিতা পড়েছি, গ্রামোফোন রেকর্ড শুনেছি, এমনকী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়-এর হারমনিয়াম পর্যন্ত! এই সবটুকুর বীজ মনের মধ্যে বপন করে দিয়েছিল মাসিই।

নৈহাটি থেকে বেশ কয়েকবছর পর আবার কলকাতা ফিরে এলাম, তখন ‘বহুরূপী’র ‘রক্তকরবী’— ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’তে শোনানো হচ্ছ। আমি ক্লাস সিক্স/সেভেন হব, রেডিওতে যেটা শোনানো হল, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বেশকিছু জায়গা অস্পষ্ট হয়ে গেছিল, কিন্তু কী আশ্চর্য! শোনানোর সময়, সেই জায়গাগুলোর স্পিড বাড়িয়ে এমন করে দেওয়া হল যাতে যান্ত্রিক ত্রুটি অতটা বোঝা না যায়। আমার তো সেটা শুনেই মাথা গরম হয়ে গেল, একদিন মাসির বাড়িতে গেছি, দুপুরে, অফিস টাইমে সোজা টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে আকাশবাণীর ড্রামা ডিপার্টমেন্টে ফোন। বললাম, আপনাদের সাহস কীভাবে হয় শম্ভু মিত্রের রক্তকরবী এভাবে বিকৃত করার! খুব ঝগড়া করছি ফোনে, এমন সময় মাসি এসে হাজির!

—কী রে! কাকে ফোন করছিস!

থতমত খেয়ে ফোন রেখে আমি নিরুত্তর! খানিক পরে, মাসিকে সাহস করে বললাম,

—জানো, আমি আকাশবাণীতে ফোন করে ওদের খুব বকেছি! ওদের সাহস কীভাবে হয়, তোমার আর ফকিরের ‘রক্তকরবী’ এভাবে বদলে দেওয়ার!

মাসিও শুনে চমকে গেছে! পরে দুপুরে খাওয়ার টেবিলে শাঁওলি দিকে বলা,

—জানিস আজ মেয়ের কী কাণ্ড!

আপাতভাবে ধৃষ্টতা মনে হলেও, আমার মনে হয়— একদম ঠিক করেছিলাম সে-দিন ফোন করে; অনেক মানুষই তো সত্যিটা জানলেন না, আদপে কেমন হয়েছিল ‘রক্তকরবী’! অনেকে তো অভিনয় দেখেনইনি! পাঠও যদি যথাযথ ভাবে না শোনেন, তাহলে আর রইল কী!

নৈহাটি থেকে ফিরে আসার পর, মাসির সঙ্গে আবারও নিয়মিত যোগাযোগ শুরু হয়; বাবা তখন ‘অফবিট থিয়েটার’ শুরু করল, সে-সময় খুব নাম ছিল, অফবিট-এর; এখন এর ব্যানারেই আমি ‘রক্তকরবী’র প্রযোজনা করছি।

ততদিনে, মাসি ‘বহুরূপী’ ছেড়ে দিয়েছে, ‘চেনামুখ’ থেকেও বেরিয়ে এসেছে, একদিন মাসিকে গিয়ে বললাম, তোমার কাছে আমরা কিছু শিখতে চাই— সেই থেকেই নতুন করে মাসির কাছে আবার শেখা শুরু। তৈরি হল ‘আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়’ মূলত কবিতা পাঠের জন্যই তৈরি হয়েছিল ‘আরব্ধ’।

একদিন ঠিক হল, ‘রক্তকরবী’ পাঠ করা হবে, আমিও রয়েছি অনেকের সঙ্গে, তখন আমি সবে ক্লাস টেন, আমার নন্দিনী করার কথাই ছিল না; কিন্তু সে-দিন যারা পড়ছিলেন, কারওর পাঠই মনঃপুত হচ্ছিল না মাসির, অবশেষে আমাকে বলল, তুই একবার পড়ে শোনা, আমি শুরু করলাম পাঠ! সেটাই মাসির ভাল লেগে গেল; আসলে সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে ‘বহুরূপী’র রিহার্সাল রুমে, অ্যাকাডেমির উইংসে বসে মাসির ‘রক্তকরবী’ দেখতে-দেখতে মনের মধ্যে নন্দিনীর একটা অবয়ব তৈরি হয়ে গেছিল, তাই হয়তো আমি নন্দিনী পড়তেই মনে ধরেছিল মাসির।

তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত ‘রক্তকরবী’–র একটি দৃশ্যে চৈতী ঘোষাল ও সুশান্ত দাস মাসি আমাকে বলেছিল, মঞ্চে নন্দিনী করতে গেলে অন্তত ২৫/২৬ বছর বয়স হওয়া দরকার, কিন্তু তুই-ই একমাত্র যে ১৬ বছর বয়সে নন্দিনী করছে! আরেকদিক থেকে দেখতে গেলে নন্দিনী কিন্তু একটি ১৬/১৭ বছর বয়সের মেয়েই! নন্দিনীর সংলাপের নানা জায়গা মাসি ধরে-ধরে শিখিয়ে দিয়েছিল, কোথায় গলা উঠবে, কোথায় নামবে, কীভাবে বসতে বা দাঁড়াতে হবে— সবটুকু; কিন্তু ঐ যে কোথাও যেন স্বতন্ত্রতা হারিয়ে না যায়, এ-বিষয়ে কড়া নজর ছিল মাসির।

তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত ‘রক্তকরবী’র প্রথম হয়েছিল পাঠাভিনয়, শিশির মঞ্চে, ২০ মার্চ ১৯৮৪। ‘বহুরূপী’র প্রযোজনার মতোই আলো করেছিলেন, তাপস সেন, মঞ্চ ভাবনা খালেদ চৌধুরী।

আজও মনে পড়লে, গায়ে কাঁটা দেয়, যে-দিন আমাদের প্রথম শো, মাসি নিজে আমাকে সাজিয়ে দিতে-দিতে গাইছিলেন, ‘তোমার হল শুরু, আমার হল সারা’— আর আমি কাঁদতে-কাঁদতে মাসিকে বলছি, না মাসি তোমার সারা হয়নি! তুমিই তো নন্দিনী! ভাবা যায়! একটা যুগের নন্দিনী তার উত্তর প্রজন্মের হাতে তুলে দিচ্ছে ‘রক্তকরবী’র কঙ্কন…গাইছে,

‘তোমায় আমায় মিলে, এমনি বহে ধারা…’

সত্যিই! ধারা বয়ে যায়…

‘রক্তকরবী’অভিনয়পত্রীর একটি পাতা ও তৃপ্তি মিত্রের ভূমিকা মাসির ‘রক্তকরবী’ ছিল, বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা ‘রক্তকরবী’। আমি আজ ‘রক্তকরবী’ পরিচালনা করি, কিন্তু সেই নন্দিনী বেশকিছুটা আলাদা, আমার নন্দিনী আজকের, যে জাস্টিসের জন্য লড়াই করে, আলাদা হলেও এই নন্দিনীর ভিত গড়ে দিয়েছিল মাসিই! সেই ধারাই বহন করার চেষ্টা করছি!

খুব ভুল না করলে, আমাদের প্রায় ২০টারও বেশি শো হয়েছিল; মিশ্র সমালোচনা হয়েছিল সমালোচক মহলে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাকে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে হয় এই প্রযোজনা থেকে! অত ছোট বয়সে নন্দিনী করছি, সেটা অনেক মানুষের হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রতিনিয়ত অপমানের পর অপমান আমি আর নিতে পারছিলাম না, বাধ্য হই বেরিয়ে আসতে, আমার পর এই প্রযোজনায় নন্দিনী হন অঙ্গনা বসু। আমি ছেড়ে আসার পর খুব বেশি প্রযোজনা আর হয়ে ওঠেনি, সেটার অনেকগুলি কারণ হতে পারে, প্রথমত মাসির শরীর অসুস্থ হতে শুরু করল, আমাকে তো ছেড়ে আসতেই হয়— অঙ্গনা বসুকে অনেকেই নন্দিনী হিসেবে গ্রহণ করেনি!

২৪ মে ১৯৮৪ সালে ‘আজকাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত ‘রক্তকরবী’র সমালোচনা শুধু এখানে নয়, যখন আমি ‘ডাকঘর’-এ অভিনয় করি, তখনও অনেকেই মাসিকে বলেছিল, আমাকে দিয়ে না করাতে, আমি পারব না ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যে তৃপ্তি মিত্র, তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অটল! শিল্প ভাবনার সঙ্গে কোনও আপোষ নয়! সে যাইই হয়ে যাক না কেন!

মাসির এই স্বকীয়তা, মাসিকে বরাবর স্বতন্ত্র করে রেখেছে; মনে পড়ে, তখন ফকির আর মাসি আলাদা থাকতেন, সেই অর্থে প্রথাগত ভাষায় তো ওঁদের বিচ্ছেদ হয়নি— আলাদা থাকার পরও অদ্ভুত একটা সংযোগ ছিল ওঁদের মধ্যে, আজকের জেনারেশন তা বুঝবে না। শেষ কিছুদিন মাসি ছিলেন শম্ভু মিত্রের বাড়িতে, উনি যখন মারা যাচ্ছেন, বলা হল, তুমি কী চাও? মাসি বলল, আমি বাড়ি যেতে চাই, ফকির বলল, এইই তো তোমার বাড়ি, মাসি বলল না, আমি আমার বাড়িতে ফিরতে চাই— সেই বাড়ি ছিল ইলেভেন এ নাসিরুদ্দিন রোড— ‘আরব্ধ’র ঠিকানা। মাসি ফিরতে চায় সেখানেই! সেই যে মাসির আসল বাড়ি!

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook