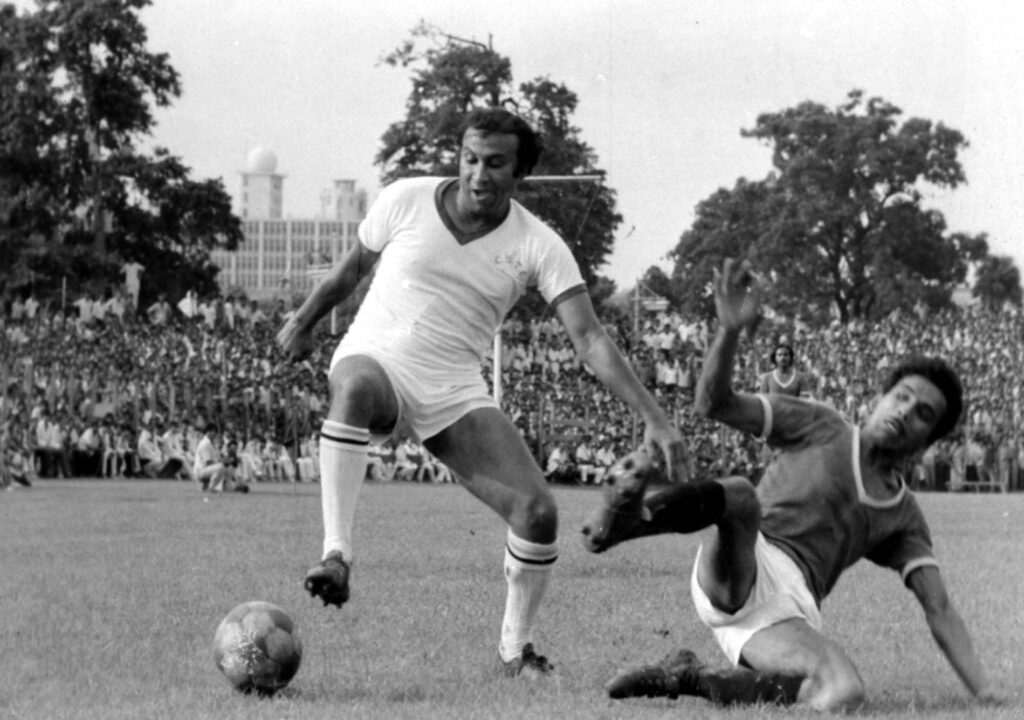

তখনও কলকাতার ফুটবল মাঠে নিয়মিত যাওয়াটা রপ্ত হয়ে ওঠেনি। গল্পটা শুনেছিলাম এক অগ্রজ সাংবাদিকের মুখে, আমি পেশাদারি সাংবাদিকতায় আসার পর পরই। সেটা নাকি ছিল ছয়ের দশকের গোড়ার সময়। চুনী গোস্বামী নামের এক উদীয়মান ফুটবলারের খেলা দেখতে মোহনবাগান মাঠে ভিড় উপচে পড়ছে। শৈলেন মান্না প্রায় অবসরের পথে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মুখরিত তুলসীদাস বলরাম নামে হায়দরাবাদ থেকে এক খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে। চুনী বড়, না বলরাম বড় ফুটবলার— তাই নিয়ে তর্ক সবে শুরু হয়েছে। ঠিক এমন একটি সময়ে মোহনবাগান সদস্য আসনে বসে, নির্দোষ ‘শালা’ শব্দটি ব্যবহার করার জন্য নাকি কলার ধরে এক সদস্যকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। মোহনবাগান গ্যালারিতে বসে অপ্রাকৃত ভাষায় কথা বলা! মোহনবাগানের তদানীন্তন কর্তা ধীরেন দে এবং ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার উমাপতি কুমার নাকি ঘাড় ধরে ওই দর্শকটিকে বের করে দিয়েছিলেন।

গল্পটিতে কতটা আদা-রসুন আছে, তা আমার জানা নেই, তবে এটা বিলক্ষণ জানি যে, এখনও মোহনবাগান সদস্য-গ্যালারিতে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। জ্যোতিষ গুহ তখন ইস্টবেঙ্গলের কর্তা। ইস্টবেঙ্গলও তখন গ্যালারির ভাষা নিয়ে কিছুটা সতর্ক।

আরও পড়ুন : কলকাতা কতটা আপন করেছিল তুলসীদাস বলরাম-কে?

লিখছেন পল্লব বসুমল্লিক…

কিন্তু সাতের দশক থেকেই বদল আসতে শুরু করল। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল এর লড়াইকে ঘটি-বাঙালের লড়াই বলে উল্লেখ করার রেওয়াজটি আগেই এসে গিয়েছিল। পুরনো সংবাদপত্র ঘেঁটে দেখছি যে, মোহনবাগান সমর্থকদের ছারপোকা আর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জার্মান বলার রেওয়াজটি সেই সময় থেকেই চলে আসছে। আটের দশক থেকে মোহনবাগান সমর্থকরা ‘মাচা’ আর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ‘লোটা’ বলে ডাকা শুরু হয়ে গেল। ‘মাচা’ শব্দের অর্থ অক্সফোর্ড ডিকশনারি ঘেঁটে দেখছি— ‘ভাই’ শব্দটির সমার্থক। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা এতটা সৌজন্য দেখাতেন বলে মনে হয় না। মাচা মানেই তাঁদের কাছে হল সেইসব ব্যক্তি, যাঁরা ভাল করে ফুটবল দেখার আশায় কাঠের স্ট্রাকচার বানিয়ে তার ওপরে বসে খেলা দেখতেন। আর দেশত্যাগের সময় শুধু লোটা-কম্বল নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন বলে, লাল-হলুদের সমর্থকরা হয়ে গেলেন— লোটা।

সাতের দশক থেকেই বদল আসতে শুরু করল। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল এর লড়াইকে ঘটি-বাঙালের লড়াই বলে উল্লেখ করার রেওয়াজটি আগেই এসে গিয়েছিল। পুরনো সংবাদপত্র ঘেঁটে দেখছি যে, মোহনবাগান সমর্থকদের ছারপোকা আর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জার্মান বলার রেওয়াজটি সেই সময় থেকেই চলে আসছে।

এই পর্যন্ত তাও ঠিক ছিল। সমাজপতিকে ‘তোগো ভগ্নিপতি’ বলার রেকর্ডটি বের করেছিলেন ভানু বন্দোপাধ্যায়, এই ছয়ের দশকের শেষাশেষি। তখনও কলকাতার ময়দান ভাষা ব্যবহারে এতটা নির্দয় হয়নি। আটের দশকের শেষদিক থেকেই বদলে যেতে লাগল সব কিছু।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের লড়াই তখন তুঙ্গে। দুই কোচ পি কে ব্যানার্জি আর অমল দত্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ময়দানজুড়ে। বাঙালির আর্থসামাজিক অবক্ষয়ের ছাপ সর্বত্র। ময়দানের গ্যালারিতেও এর প্রতিফলন ঘটল। চোখা-চোখা শব্দবাণে ভূষিত করা আরম্ভ হয়ে গেল গ্যালারিতে। একে-অপরের সমর্থকদের চার অক্ষরে সম্বোধন করার সূত্রপাত এখান থেকেই। ‘পল্টু দাস কাটে ঘোড়ার ঘাস’ কিংবা ‘টুটু বসু জাতীয় পশু’ বলার মতো আপাত নির্দোষ বাক্যবাণ ছাড়াও, গালিগালাজ তখন গ্যালারির ভূষণ। ইন্ধন জুটে গেল ডায়মন্ড ম্যাচের আগে, এক কোচের বাইচুং-কে ‘চুং চুং’ কিংবা সোস-কে ‘শশা’ ডাকার মধ্য দিয়ে।

সেই শুরু। আজ, ২০২৫-এ দেখছি, কলকাতার গ্যালারির ভাষা একদম বদলে গেছে। চূড়ান্ত ভাষা-সন্ত্রাস এখন কলকাতার ফুটবলের অঙ্গ। গালাগালি আর চার অক্ষরের শব্দপ্রয়োগ ছাড়া এখন আর ফুটবল দর্শকদের ভাত হজম হয় না। প্রশ্ন উঠতেই পারে, শুধু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল কেন? বাঙালির ফুটবল যে এই দুই ক্লাবকে ঘিরে গড়ে উঠেছে! বাঙালির ফুটবল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কি এই ক্লাব দু’টিই নয়?

ভাষা দিবসে বাঙালির বদলে যাওয়া ভাষার ইতিহাসে তো এই ভাষা-সংস্কৃতিরও অবদান আছে। কয়েক দশক আগে মোহনবাগান গ্যালারিতে ‘শালা’ শব্দ ব্যবহারের জন্য নিষ্ক্রমিত দর্শকটি আজ বেঁচে থাকলে কী বলতেন, বা ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া রফিক-জব্বররাই বা কী বলতেন, ভাবলে আশ্চর্যই লাগে!