অপ্রত্যাশিত, অজানা

প্রত্যাশিত (এক্সপেকটেড) এবং অপ্রত্যাশিত-র (আনএক্সপেকটেড) মধ্যে তফাত কি শুধুই একটা অক্ষর ‘অ’-এর? কিংবা, ভেবে দেখুন, স্রেফ একটা অক্ষরের উপস্থিতির জন্য দুটি শব্দের অবস্থান বরাবরের জন্য পরস্পরের বিপরীত মেরুতে! আজকাল কেন জানি না মনে হয়, প্রত্যাশিত যা-কিছু একটু দীর্ঘস্থায়ী, ভাবলে সেটাই অপ্রত্যাশিত!অপ্রত্যাশিত ও প্রত্যাশিত-র মধ্যে এই ডেভিয়েশনটুকু সম্ভবত চারপাশে খোলা চোখে যা কিছু দেখতে পাই আমরা; তার চেয়ে ঢের বেশি থেকে যায় আমাদের চেনাজানা বৃত্তের বাইরে। এই অচেনা-অজানার ঠিকুজিকুলুজির সন্ধান আতিপাতি করে খুঁজে পেতে উৎসাহী দুই অনুসন্ধিৎসু। ইতিহাসচর্চাই যাঁদের ধ্যানজ্ঞান।

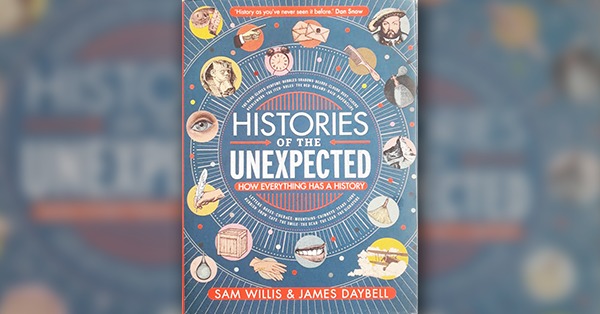

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ও বিবিসি-র নানান টিভি সিরিজের সৌজন্যে সুপরিচিত নাম সাম উইলিস। পুরো নাম স্যামুয়েল ব্রুস আডলাম উইলিস। ১৭০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি অব অ্যান্টিকোয়্যারিজ অফ লন্ডন-এর (SAL) ফেলো। প্লাইমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সামুদ্রিক ও নৌবাহিনীর ইতিহাস বিষয়ে ভিজিটিং ফেলো। যাঁরা তাঁর ‘হার্টস অফ ওক ট্রিলজি’, ‘আ জেনারেল হিস্ট্রি অফ দ্য লাইভস’, ‘মার্ডারস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারস অফ দ্য মোস্ট নটোরিয়াস হাইওয়েমেন’কিংবা, ‘ফাইটিং শিপস’ সিরিজের লেখাগুলো পড়েছেন; তাঁরাই জানেন, নতুন কিছু জানার তাগিদে মানুষটা এতটাই রোম্যান্টিক যে নিজের জীবন বাজি রেখে অভিযান করতে দু’বার ভাবেন না!

আরও পড়ুন : ট্যাক্সির পিছনে লেখা বাণী চিনিয়ে দেয় অন্য এক কলকাতাকে!

লিখছেন গৌতমকুমার দে…

‘হিস্ট্রিজ অফ দ্য আনএক্সপেকটেড’সিরিজের পডকাস্ট করার সূত্রে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দলের অন্যতম গবেষক-সদস্য প্লাইমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্-আধুনিক ব্রিটিশ ইতিহাসের অধ্যাপক জেমস ডেবেল-এর সঙ্গে। প্রাক্-আধুনিক যুগে ইংল্যান্ডে মহিলাদের লেখা চিঠিপত্র ও সেই সূত্রে অনেক অজানা সমাজচিত্রের হদিশ দিয়েছেন। এই সংক্রান্ত গবেষণায় অন্যতম পথিকৃৎ এই মানুষটি। আগ্রহীরা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এঁর লেখা ‘উওম্যান লেটার-রাইটারস ইন টিউডর ইংল্যান্ড’ (২০১৮)বইটি পড়ে দেখতে পারেন। যাই হোক, এই লেখক-জুটি আমাদের উপহার দিয়ে চলেছেন একের পর এক বিস্ময়কর গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ। বিষয় বাছাইয়ে বরাবরই এঁরা অপ্রত্যাশিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী!আলোচ্য বইটি পূর্বোক্ত সিরিজের প্রথম বই। এর পরে একই সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে আরও চারটি বই। রোমান, টিউডর, ভাইকিং এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে। শেষ চারটির প্রকাশকাল ২০১৯। সিরিজের সবক’টি বইয়ের প্রকাশক লন্ডনের আটলান্টিক বুকস।

বিচিত্র বিষয় ও বিদ্যার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ আজি হতে প্রায় শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ প্রকাশ করতে! সেই ভাবনার আধুনিক সংস্করণ এবং একালের ফলিত নমুনা এই পর্বের বইটি। দুই শব্দশ্রমিক ঐতিহাসিকের সাহসী অভিযান। গতানুগতিক ইতিহাসচর্চার উলটো স্রোতে হাঁটার স্পর্ধা।ইংরেজি এবং শুনেছি ফরাসি ভাষায় আছে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন উপ-বিষয় কিংবা বিবিধ বিষয়ে প্রাথমিক একটা ধারণা দিতে সক্ষম এমন একাধিক বই। এসব ক্ষেত্রে সিরিজটির একটা নাম থাকে।

প্রায় দেড় দশক আগের কথা। লন্ডনের Reaktion Books বের করেছিল এডিবল সিরিজটি। বাছাই করা একটি খাদ্য বা পানীয় (নমুনা: পাসতা ও নুডলস, চাল, জাফরান, অলিভ,হট ডগ, পুডিং, সসেজ, টাকিলা, ককটেল প্রভৃতি) নিয়ে তার বিশ্বময় ইতিবৃত্ত। গোটা ষাটেক দেখেছিলাম। গৃহলক্ষ্মী করতে পেরেছি দশটি।নামকরণে পদটির নামের নীচে ঝুল-বারান্দার মতন থাকত এই ট্যাগ লাইন: ‘আ গ্লোবাল হিস্ট্রি’। সিরিজভুক্ত প্রতিটি বই হত একই আকারের। হার্ডকভার। প্রতিক্ষণ-এর পকেট বুক সিরিজ থেকে সামান্য বড়। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেড়শো প্লাস/মাইনাস পঁচিশ। ভেতরে থাকত প্রচুর রঙিন ছবি। এক কথায় অত্যন্ত স্মার্ট প্রোডাকশন। প্রসঙ্গত, বর্তমানে ভারতে সিরিজটি নতুন করে বের করছে ম্যাকমিলান। প্রায় অভিন্ন রূপে পেপারব্যাক এডিশনে। আগেরটির পাতার কোয়ালিটি অবশ্য অনেক ভাল ছিল। এই ‘ফল’বড় প্লেয়ারের প্রদর্শনী ম্যাচে পার্সেন্টেজ খেলার মতন। এক্স উপনিবেশে নেটিভ সংস্করণ।

আরেকটি ব্লুমসবেরি-র অবজেক্ট লেসনস সিরিজ। অ্যাপিয়েরেন্সের মধ্যেই রয়েছে একটা গাবলু-গুবলু ইনোসেন্ট ভাব। দেখামাত্র হাতে নিতে ইচ্ছে করবে, ছোট্ট বাচ্চার গাল টিপে আদর করার মতন। এর রকমসকম একটু দুলকি চালে ভারিক্কি কথাবার্তা বলা। সিরিজের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি এক লপ্তে পেয়েছিলাম (১১আগস্ট, ২০২১) কলেজ স্ট্রিটের ওয়ান ওয়ার্ল্ড-এর বুরনদার সৌজন্যে। কী সব বিষয়! আই চার্ট, ফোন বুক, শিপিং কনটেইনার, বুক শেল্ফ, সিগারেট লাইটার, হাই হিল…! আগেরটির মতো এই সিরিজেরও অযোগ্য নেওটা এই সামান্য অক্ষরশ্রমিক।

২

ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়ে গেল। জানি। ঠিক বলতে চাইনি। আসলে স্বজাতির টানে কেউ সুরুৎ করে ঢুকে পড়লে তার মুখের ওপর তো আর দোর বন্ধ করে দেওয়া যায় না! এর অন্যথা হলে সেটা জঙ্গি হানা ঠেকাতে রক্ষীর পোশাকে স্থানীয় মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার মতন হত না কি! ভদ্রতার খাতিরে এইটুকু ‘এসো জন বসো জন’ (সৌজন্যে নিকপিক পার্টির ব্যানার, গেঁওখালি, ২০০১) তো মানিয়ে নিতেই হয়।

বইটিতে উৎসর্গপত্রের চৌকাঠ পেরোনোর আগেই শুরু চমকের। রৈখিক রেখাচিত্রের চলনে, শরৎকালের আকাশে ভেসে চলা পেঁজা তুলোর মতন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো জন্ম দেয় এই ভাবনা-ভ্রূণের, যা আসলে দুই লেখকের বিশ্বাসের ভিত ও লেখার ভিত্তি: ‘Everything Has A history EVEN THE MOST unexpected OF SUBJECTS … and everything LINKS TOGETHER IN unexpected WAYS!’এরপর যতক্ষণ বইটা পড়তে থাকবেন, কথাগুলো কানে আসতে থাকে আবহ শব্দ হয়ে! থাঙ্কায় আঁকা বীজমন্ত্রের মতো। একেবারে অপ্রত্যাশিত বিষয়ের সূত্রে ঐতিহাসিক আবিষ্কার, যা ইতিহাসের বড়-বড় ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কীরকম?

অন্ধকার জগৎ, সূর্যগ্রহণ, সময়, দাড়ি কামানোর মধ্যে থেকে ছায়া-র অতীতকে খোঁজা; মিশর বিশেষজ্ঞের রহস্যজনক মৃত্যু ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের মধ্যে ধুলোর ইতিহাস সন্ধান; বরফের ইতিহাস এত উৎসাহব্যঞ্জক কেন; উপহার প্রদান, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও পুরুষালি-র মতন আপাত-পরস্পর সম্পর্কহীন বিষয় নিংড়ে গ্লাভস-এর ইতিবৃত্ত জানা; দাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত ক্রিমিয়ার যুদ্ধ; ডুবন্ত যুদ্ধ জাহাজ, পুনর্ব্যবহার, পোপ ও পলিটিশিয়ান-এর নথিপত্র ঘেঁটে সিংহ-র ইতিহাসের উপকরণ বের করা; ক্ষত (scar)-র ইতিহাস জানাটা কেন এত জরুরি; নিষ্ঠুরতা, কুসংষ্কার, শয়তান, ফরাসি বিপ্লব থেকে বিড়ালের ইতিহাস বয়ন; টাইটানিক, হিরোশিমার আণবিক ধ্বংসলীলা ও গ্রাউন্ড জিরো পরস্পর সম্পর্কিত এবং তাদের ভূমিকা রয়েছে চার্লস ডিকেন্স-এর ‘গ্রেট এক্সপেকটেশনস’-এ; চিমনির চার্মের কারণ; ফরাসি বিপ্লব, পাগলামি, দাসত্ব ও ক্যারিবিয়ান কলোনির সঙ্গে হাসির নাড়ির যোগ কেন, কোথায়; ক্ষমতা, দোষারোপ, নেতৃত্ব, মস্তিষ্কের ক্ষতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছেদ হওয়ার সঙ্গে সই-এর ইতিহাসকে মিলিয়ে দেখা ইত্যাদি প্রভৃতি। সব মিলিয়ে এরকম ৩০টি আশ্চর্য লেখা নিয়ে নির্মিত বইটি!

পড়ার পরেও পড়তে হলে এমন বই-ই তো পড়া উচিত, যা আপনাকে নতুন ভাবনার খোরাক জোগাবে, উসকে দেবে চিন্তাকে, বদলে দেবে ভাবনাচিন্তার গতিপথ! ভাল বই তো অনেক লেখা হয়েছে, হচ্ছে, হবেও। কিন্তু তাদের মধ্যেও আরও কম বইয়ের কাছে বারবার হাঁটু মুড়ে বসেন একজন সিরিয়াস পাঠক। ধর্ম বিষয়ক বইয়ের অভাব নেই দুনিয়ায়। তৎসত্ত্বেও গীতা, বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহিব, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রভৃতি বইয়ে অধার্মিক পাঠকও খুঁজে পান মণিমুক্তোর সন্ধান, দর্শনকে। সাম-জেমস-এর বইটি সেই ধারায় অর্বাচীন সংযোজন বলা যেতেই পারে। অ্যাকাডেমিক ও পেশাদার ঐতিহাসিকদের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রেখেই বলছি, তাঁরাও বইটি পড়লে কিছু-না-কিছু রসদ পাবেন নিশ্চিত।

মনে পড়ে, কলকাতার এক তারকা অডিটোরিয়ামে আরেক তথাকথিত পাঁচতারা ঐতিহাসিকের বক্তব্য শোনার বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। গ্র্যান্ডের নীচে এক সুপরিচিত বই আপণে হঠাৎ দেখি তাঁকে। তাঁর কিছুটা সময় ও তাঁকে আমার প্রশ্ন করায় সম্মতি আছে কিনা শুধালাম। গম্ভীরভাবে বই দেখতে-দেখতে হিসেবি ঘাড় ঝুঁকিয়ে সাড়া দিলেন। ইতিবাচক সাড়া পেয়ে সেই পণ্ডিত মানুষটির (ব্যঙ্গার্থে নয়, প্রকৃতই তিনি সুপণ্ডিত) কাছে সবিনয়ে জানতে চেয়েছিলাম, ‘সাধারণ, আপাততুচ্ছ ঘটনাকে ব্রাত্য না রেখে, কারণ সেখানেও তো থাকতে পারে ইতিহাস রচনার সূত্র, এই ব্যাপারটা আমাদের দেশের পাঠ্য বই লেখার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত কেন?’ব্যক্তিগতভাবে ওঁর লেখার গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উত্তর আমাকে সেদিন শুধু বিস্মিতই নয়, স্তম্ভিত করেছিল। সে-কথায় আসছি। তার আগে বলি, ঘটনাটা ২০১৭-র সেপ্টেম্বরের। আর আলোচ্য বইটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম ২০১৮ সালে।সেই বিদ্বান মানুষটি বলেছিলেন, ‘ইতিহাসটা সবার জন্য নয়। ছোটলোকরা ইতিহাস বোঝে না।আর সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের ইতিহাস না জানলেও চলবে!’ শিক্ষিত মানুষের এই নিম্ন রুচি, মনোভাব, কথার ভঙ্গিমায় সেদিন যারপরনাই আহত হয়েছিল আমার মন। যতদূর জানি, উনি নিজে বাংলা মাধ্যমের সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছেন। তা আগমার্কা ঐতিহাসিকেরই যদি এমন খড়্গনাসা মনোভাব নয়, সেখানে তাঁর কাছ থেকে বই লেখার বেলায় ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি আশা করাটা অরণ্যে রোদন বইকি!

দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করে পাঁড় ইতিহাসবিদ যা অর্জন করতে পারেননি, সেই ইতিহাস-চেতনা কী অনায়াসেই উপলব্ধ হয়েছিল এদেশেরই এক অজ্ঞাতকুলশীল ক্ষৌরকারের। কলকাতার গড়পারের এক সেলুনে দেখেছিলাম (১৯৯৭) চার তাক ভর্তি বইয়ের সম্ভার, যার মধ্যে বেশিটাই ঐতিহাসিক উপন্যাস, দোকানে আসা খদ্দেরদের অপেক্ষার সময় কাটানোর সঙ্গী হিসেবে।

বিভিন্ন দেশের নানান ফিলাটেলিক উপাদান, ফিলুমেনি, মুদ্রা ও নোটাফিলিতে ছড়িয়ে আছে হাতের ইতিহাস। কিছু নমুনা রয়েছে এই কলমচির সংগ্রহেও। হাতের বিভিন্ন মুদ্রা ও সাইন নিয়ে বেরিয়েছে একাধিক ডাকটিকিট, বিশেষ খাম (স্পেশাল কভার), উদ্বোধনী দিবস খাম (ফার্স্ট ডে কভার)। ব্রেইল পদ্ধতিতে ছাপা স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী দিবস খাম বের করেছে ভারতীয় ডাক বিভাগ।

৩

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘দ্য হ্যান্ড’। প্রায় ৪০ হাজার বছর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের রক পেইন্টিং-এ (পাটাগোনিয়া, আর্জেন্টিনা) খুঁজে পেয়েছেন একালের হাত নাড়া, বিদায় জানানো, ‘ওকে’চিহ্ণ প্রদর্শন, হ্যান্ডশেক করা, রাগের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা ইত্যাদি হাতের নানান জেসচার!শ্রমিকের হাতের চামড়ার রং, গড়ন, আকার নান্দনিক হয় না। জন্মগতভাবে বা দুর্ঘটনায় হাতের আকার বিকৃত হতে পারে বা ভেঙে যেতে পারে। শাস্তির একটা অঙ্গই হল হাত ভেঙে দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে জেসুইট প্রিস্ট জন জেরার্ড-এর কথাই ধরা যাক। গানপাউডার তৈরির নেটওয়ার্ক-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁর জেল হয়েছিল এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডে। জেলবন্দি থাকাকালীন তাঁর ওপর এমন অত্যাচার করা হয়েছিল যে, তিনি হাত দিয়ে পেনটুকুও ধরে রাখতে পারতেন না। সেই অবর্ণনীয় ও নির্মম অত্যাচারের বিবরণ তিনি হরফবদ্ধ করে গেছেন লাতিন ভাষায় লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে।

হাতের ইতিহাস খুঁজতে লেখক অত্যাচারের অতীত ইতিবৃত্ত খোঁজার পাশাপাশি যেসব বিস্ময়কর প্রসঙ্গ এনেছেন: চিত্রকলা [আমেরিকান চিত্রশিল্পী থমাস এয়াকিনস-এর (১৮৪৪-১৯১৬) আঁকা ‘দ্য রাইটিং মাস্টার’ (১৮৮২)]; পূর্বোক্ত শিল্পীর বাবা বেনঞ্জামিন এয়াকিনস-এর (১৮১৮-১৮৯৯) ক্যালিগ্রাফি ও লিপি-শিক্ষকতার প্রসঙ্গ; ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ডের Exeter ক্যাথিড্রালে ভাস্কর্য যা মধ্যযুগে দুঃখের স্মৃতি-র (দাড়ি টানার দৃশ্য) সাক্ষ্য বহন করছে; অষ্টম শতকের এপিক কবিতা The Song of Roland(সম্রাট শার্লামেন [Charlemagne (৭৪২-৮১৪)] যুদ্ধে মৃত ভাইপোর মৃতদেহ ঘিরে অঝোরে কাঁদছেন আর ‘pulls at his white beard and tears his hair with both hands’; রাজকীয় ক্ষমতার প্রসঙ্গ [দ্রষ্টব্য: শিল্পী রবার্ট হোয়াইট-এর করা এনগ্রেভিং (১৬৮৪), পৃ.১১]; সামাজিক আদবকায়দায় নগ্ন হাতের প্রসঙ্গ (যেমন সতেরো শতকের ইংল্যান্ডে সামাজিক বিধি অনুসারে আদালত, চার্চ ও রাজকীয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে খোলা হাতে থাকতে হত সাধারণ পুরুষ মানুষকে) ইত্যাদি।শেক্সপিয়র-এর ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন প্রাক্-আধুনিক ইংল্যান্ডে হাতের অনুষঙ্গে কীভাবে জড়িত নবদম্পতির যৌন আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি—‘If I profane with my unworthiest hand/This holy shrine, the gentle sin is this:/My lips, two blushing pilgrims, ready stand/To smooth that rough touch with a tender kiss.’

সীমিত পরিসরে হাত-এর অভিনব কথা ও কাহিনি পড়ার পরেও প্রশ্ন জাগে, পাশ্চাত্যে হাত সাফাইয়ের লোক কি তবে বাড়ন্ত! ব্যাপারটার অনুল্লেখের পিছনে সচেতন সিদ্ধান্ত থাকলে সেটা লেখকদ্বয়ের অন্ধ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের নিদর্শনই বলব। খোদ লন্ডন থেকে প্রকাশিত বইতে ‘হ্যান্ডস অফ গড’খ্যাত গোলের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত থাকাটা ব্রিটিশ উদারতা ভাবলে ভুল হবে। লোকবিশ্বাস ও লৌকিক সংস্কারে হাতের ভূমিকার উল্লেখের সঙ্গে ধাঁধা, টাংটুইস্টার, প্রবাদ-প্রবচনে বিষয়টির নমুনা উল্লেখ থাকলে আলোচনার বৃত্তটি আরও বর্ণময় হত।

বিভিন্ন দেশের নানান ফিলাটেলিক উপাদান, ফিলুমেনি, মুদ্রা ও নোটাফিলিতে ছড়িয়ে আছে হাতের ইতিহাস। কিছু নমুনা রয়েছে এই কলমচির সংগ্রহেও। হাতের বিভিন্ন মুদ্রা ও সাইন নিয়ে বেরিয়েছে একাধিক ডাকটিকিট, বিশেষ খাম (স্পেশাল কভার), উদ্বোধনী দিবস খাম (ফার্স্ট ডে কভার)। ব্রেইল পদ্ধতিতে ছাপা স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী দিবস খাম বের করেছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। বিভিন্ন দেশের (যেমন সুইডেন, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা) দেশলাই বাক্সের লেবেলেও আছে হাতের ইতিহাসের উপাদান। অন্যের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিহীন মানুষদের বোঝার সুবিধার্থে এদেশের মুদ্রায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এটা দায়িত্বসম্পন্ন সমাজমনের পরিচয়।

৪

‘দ্য বেড’অর্থাৎ বিছানাপর্বে লেখকের পর্যবেক্ষণবিশেষ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক: ‘The deathbed across the centuries has been an intimate site of family life in the pre- and post-Reformation worlds. … … The deathbed can also give people power and a voice and in many ways is a shared spectacle that is life-affirming and sustainingto those left behind. …’

অশ্রুবিন্দু (tears) নিয়ে তো সারা দুনিয়ায় কতজন কতভাবে কত কী লিখে গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু বইয়ের এই ছোট্ট কথাটা এক চিরায়ত সত্য, যা বলেছেন লেখক টিয়ারস-এর কথামুখে: ‘দ্য হিস্ট্রি ইজ বিউটিফুল ইন ইটস কমপ্লেক্সিটি: ইট মাইট ইভন ব্রিং আ টিয়ার টু ইয়োর আইজ।’

তুষার (স্নো) সম্পর্কে, নিভৃতচারী কবি-ই পারেন এমন লিখতে: ‘Historians also love snow for the secrets that lie there beneath its cold white carpet waiting to be discovered—if only we know where to look.’ভাবনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ঘোরলাগা বিস্ময়-আলোর মতন!

শুনেছি, বধ্য প্রাণীকে স্তব্ধ করে দেয় সাপের ফণার দোলন। একইভাবে আঠারো শতকে পরের দিকে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আমেরিকায় ‘ব্ল্যাক স্লেভ’-দের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচারের ফলে যে-গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছিল তার নিরাময় বড় সহজ নয়। যথার্থই লিখেছেন: ‘The scars of history are sometimes literally carved onto human skin, as reminders of the horrors of the past perpetrated by barbaric and unjust regimes.’প্রসঙ্গত আগ্রহীরা Haider warraich-এর লেখা ‘দ্য সং অফ স্কারস’ (হার্পার কলিন্স পাবলিশার্স ইন্ডিয়া, ২০২৪) বইটি পড়ে দেখতে পারেন। তাতে কিছু না-হোক, ব্যথার উপশম অনেকটা হবে বলেই মনে হয়। যদিও উভয়ের লেখার আঙ্গিক ও ধরন একেবারেই আলাদা। প্রথমোক্তের অ্যাপ্রোচটা কতকটা সোশালিস্টের। সেখানে প্রেসক্রাইবড বইটি পেইন-এর প্রকৃতি সম্পর্কিত এক চিকিৎসকের সাহসী রি-এগজামিনেশন বলতে পারেন।

ইউরোপীয় লোকসংস্কৃতিতে চিমনির সঙ্গে অতিপ্রাকৃত শক্তির গভীর যোগের ব্যাপারটি এসেছে চিমনি-সংক্রান্ত আলোচনায়।প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, ‘it was decided over the harsh winter of 1914-’15 to issue troops serving with the British Expeditionary Force with a rum ration to stimulate courage.’প্রতি সপ্তাহে দু’বার এবং পরিখায় ডিউটিরতদের রোজ দেওয়া হত রাম! (পৃ. ২৩৮)। সত্যিই, ‘রাম-এর কী অপার মহিমা! জানে না কেবল শ্বাশুড়ি-মা!’আমি নয়, বলতে শুনেছি আমার কৈশোরকালে জগু পাগলাকে।

মেঘ আমার ভাল লাগে তার সহজিয়া কমনীয় স্থাপত্যের জন্য। ফ্লেক্সিবিলিটি আরেকটা কারণ। স্বভাব দার্শনিক। আকারের মতোই যার জীবন অনির্দিষ্ট, অনর্গল, অনিয়ন্ত্রিত। ভূমি ও আকাশের দ্বৈত সীমানায় কখনও তীব্র গতিতে ড্রিবল করে, কখনও ৬০ ওভারে ৩৬ নট আউটের শ্লথতা তাকে পেয়ে বসে, কোথাও ধীর লয়ে বহতা নদীর মতন এগিয়ে চলা! মেঘ নিয়ে একাধিক ভাল বই আছে। তার কিছু-কিছু পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। শুধু মেঘের টানেই ছুটে গেছি কত জায়গায়! যেমন ঝাড়খণ্ডের কিরিবুরু-মেঘাতাবুরু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় যেখানে মেঘ গাভির মতন চড়ে! ছত্তিশগড়ের মইনপীঠ! উত্তরবঙ্গের মাহালদিরাম প্রথম দর্শনের পরে পরের সাতমাসে গেছিলাম আরও তিনবার। ওই মেঘের টানেই। মনে পড়ল, হিমাচলে টাবো থেকে কাজা যাওয়ার মানুষ-বিরল-পথে (অক্টোবর ২০২২) পাথরের গায়ে লেখা ‘ক্লাউডেড মোমো এভেইলেবল হিয়ার’দেখার স্মৃতি! যদিও ধারে কাছে সেরকম কসমিক দোকানের সন্ধান পাইনি সে-যাত্রায়।বই থেকে মেঘের যে-অংশটুকু নতুন সঞ্চয়, তা ওই কলেরা ক্লাউড! যাকে দেখতে পাওয়ার কথা বলা হয়েছে ১৮৩১ সালের অক্টোবরে, উত্তর স্কটল্যান্ডের ধীবরগ্রাম নিগ্-এ (Nigg)। দ্যাট ওয়াজ ‘লিটল ইয়েলো ক্লাউড’। নেমে এসেছিল মাটির সঙ্গে কোলাকুলি করতে। গ্রামবাসীদের সরল বিশ্বাসে ক্ষতিকর কলেরার প্রতিভূ ছিল সে-মেঘ। জনৈক সাহসী তাকে বন্দি করে কবর দিয়েছিল। সেখানে পোঁতা পাথরটি আজও বহন করছে সেই ভয়ংকর মেঘ-স্মৃতি। ‘কলেরা স্টোন’নামে তার পরিচিতি।

৫

বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পরতে-পরতে রয়েছে এমন অনেক আপাততুচ্ছ ঘটনার কথা, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে যার গুরুত্ব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু সেসবই প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, স্রেফ যুক্তি-পরম্পরায় উপস্থাপনার মুন্সিয়ানায়। সেসবের কোনওটা আমুদে ‘মেঘ’, কোনওটা অসহনীয় দুঃখের ‘দীপক’রাগ! বই তো নয়, পাঠের আনন্দনিকেতন।এই বইয়ের আরেক সম্পদ বিষয় অনুযায়ী সাদা-কালো ও রঙিন ছবিগুলো। আংটির মর্যাদা বাড়ায় যেমন তাতে যুক্ত মূল্যবান পাথরখানি, সেরকম সাতনলি হারের মতন গাঁথা মালায় লেখা থাকা ত্রিশতম পর্বের পরে গ্রন্থকারদ্বয়ের তরফে পাঠকের দরবারে রাখা হয়েছে এই খোলা আহ্বান: আলোচ্য বইটির ধারায় কেউ নতুন কোনও বিষয় যোগ করতে চাইলে বা নতুন ধারণা থাকলে তা নির্দ্বিধায় পেশ করতে পারেন লেখক সমীপে। এজন্য দেওয়া হয়েছে টুইটার ও ই-মেইল। কন্ট্রিবিউশনের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষরস্বরূপ সংশ্লিষ্ট কন্ট্রিবিউটারকে একটি পডকাস্ট পর্ব উৎসর্গ করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার যুগে এমন উদারতা ব্যতিক্রমী প্রদর্শনই বলতে হবে। এভাবে ভাবনার সম্ভাবনাময় সাম্যে অচিরেই নিজের অজান্তে পাঠকও হয়ে যান গ্রন্থ নির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত শরিক। লেখক-পাঠকের এই সহবাস বিষয়ের সমৃদ্ধির জন্য অতীব স্বাস্থ্যকর ও জরুরি। প্রস্তাবিত যৌথ বন্দনার প্রত্যুত্তরে পাঠকের বাংকার-ঝাঁপি থেকে যে উড়ে আসবে না বর্ণময় পতাকা, হলফ করে কে বলতে পারে সে-কথা! প্রকৃতজনের অপ্রাকৃত জ্ঞানের ভান্ডার তো এভাবেই গড়ে ওঠে সমাজে…

কিছু অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও বইয়ের প্রান্তসীমায় ৪৭ পাতাজুড়ে পর্ব ধরে-ধরে দেওয়া ‘সিলেক্টড ফারদার রিডিং’দেখে লেখকদের পরিশ্রম আপনাকে মুগ্ধ করবেই। এটা শেষ পাতে রাবড়ির মতন। বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবির উপস্থিতি এবং বড় ফন্টে সুমুদ্রণ পাঠকে আরও আরামদায়ক ও মসৃণ করে তোলে। বইটির পেপারব্যাক সংস্করণ আছে। তবে এ-ধরনের বইয়ের ক্ষেত্রে আমার ভোট সবসময়ে হার্ডকভার-ই পাবে। আরে মশাই, বিলিতি ক্লাবে যাবেন বারমুডা পরে, তা কেমন বেক্ষাপ্পা লাগে না!

‘হিস্ট্রিজ অফ দ্য আনএক্সপেকটেড:হাউ এভরিথিং হ্যাজ আ হিস্ট্রি’

সাম উইলিস ও জেমস ডেবেল

আটলান্টিক বুকস্, লন্ডন, ২০১৮