তাই অনাগতের কুয়াশা-ঢাকা এক ভোরে

আমি চোখ মেলে দিয়ে দেখি

ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি

লড়ে যাচ্ছি দুই কমরেড।

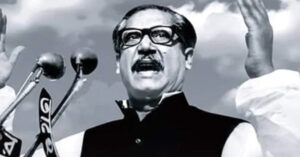

থিয়েটার বলতে উৎপল দত্ত কী বুঝতেন, তার একটি উদাহরণ, লেখার মধ্যে থাকা ছোট্ট ভিডিয়োটিতে আছে। সারকথা যাকে বলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল দেখার যুগে, এক মিনিটের এই ভিডিয়ো দেখতে খুব একটা মন দিতে হবে না। তাই যাঁরা এই লেখা ধৈর্য ধরে পড়তে পারবেন না, ভিডিয়োটি দেখে নিন, তাতে অন্তত কিছু একটা সঞ্চয় করে ফিরবেন।

এই সারকথা উৎপল একাধিক লেখায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছেন। বইয়ের নাম Towards A Revolutionary Theatre; সেখানে ‘পলিটিক্যাল থিয়েটার’ শীর্ষক প্রবন্ধে উৎপল লিখছেন, ‘But, a political theatre must rely on politically develop actors, not half backed babblers of slogans.’ মোদ্দা কথা হল, কী করছি, কেন করছি, তার রাজনীতিটা বুঝতে হবে। থিয়েটারি ভাষায় যাকে বলা চলে সংলাপের ‘কি-ওয়ার্ড’ বা ‘স্ট্রেস ওয়ার্ড’, সেটা বুঝতে হবে। কোন কথা জোর দিয়ে বলা জরুরি, বাক্যের কোন অংশে অতিরিক্ত জোর দেওয়া দরকার। কিন্তু থিয়েটারি যাত্রায় এই সিন্থেসিসে কী করে পৌঁছলেন উৎপল! শুরুটা এরকম ছিল না। শুরুর দিকে শিক্ষা মিশনারি স্কুলে, তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ইংরেজি প্রশিক্ষণ, থিয়েটার শুরু সেখানে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ইংরাজি নাটকই করেছেন। যে-নাটক দেখতেন মূলত কলকাতার পয়সাওয়ালা, ধনী-শিক্ষিত সমাজ। সেই উৎপল ‘আমার রাজনীতি, আমার থিয়েটার’-এ লিখছেন, ‘ইংরাজি নাটক করব মুষ্টিমেয় বুদ্ধিবাজের স্বার্থে আর বৈপ্লবিক নানা তত্ত্ব কপচাব— এ দুটো যে একসাথে চলতে পারে না, এ বোধ আমাদের অবশেষে হল।’

আরও পড়ুন: ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে উৎপলের পরিকল্পের সঙ্গে সুমনের মূল টানা-পড়েন কলকাতার তলায় থাকা ‘মথুর’কে নিয়ে! লিখছেন অভীক মজুমদার…

একে কি আমরা শহুরে বামপন্থীদের শ্রেণিচ্যুত হওয়ার অলীক ভাবনার সঙ্গে মেলাতে পারি? হয়তো মেলাতে পারি, কিন্তু উৎপলের ‘ইউরেকা মোমেন্ট’ শহুরে বামপন্থী ফ্যান্টাসি শুধু নয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশে ইতিমধ্যে ততদিনে তিনি ঘুরে-ঘুরে থিয়েটার করে ফেলেছেন। ট্রেনে দলের মালপত্র বহন করে নিতে-নিতে দেখেছেন দেশের গরিব মানুষ কুকুর-বেড়ালের মতো কেমন যাতায়াত করেন। বিশ্বের রাজনীতির দিকে ঘাড় উঁচু করে তিনি দেখছেন স্কুল থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, লাল ফৌজ, বামপন্থী লেখাপত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সেখান থেকেই হচ্ছে। ফলে এই প্রস্তুতি তাঁর অন্দরে আগাগোড়াই ছিল। কিন্তু জেফ্রি কেন্ডেলের দলে ভিড়ে, শেক্সপিয়রের সঙ্গে বাস করলেও তিনি আসলে এসব ছাড়তে পারেননি। আর পারেননি বলেই শেষপর্যন্ত তাঁকে ফিরে-ফিরে আসতে হয়েছে, ‘ছায়ানট’, ‘নীচের মহল’ হয়ে ‘অঙ্গার’-এর কাছে। এবং সেই গুহাপথেই উৎপলের নতুন দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে। পরবর্তী দীর্ঘজীবনে বারংবার বাঁক এসেছে, কিন্তু গোড়ায় এই আমূল পরিবর্তন আসলেই দীর্ঘমেয়াদী যাপনের এক ফলমাত্র, বৈপ্লবিক গ্ল্যামারের শর্টকাট একেবারেই নয়।

গণনাট্যে উৎপল ছিলেন মাত্র ১০ মাস। কিন্তু তিনি নিজেই একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন, এই সময়ে তাঁর করা সঞ্চয় তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন আজীবন। আসলে, পড়তে-পড়তে মনে হয়, উৎপলের মধ্যে না পুরোটা মেঠো বামপন্থার পাগলামি ছিল, না ছিল পুরোটা শহুরে মধ্যবিত্তের এলিটপনা। এই দুয়ের মাঝে তিনি আজীবন শাটলককের মতো ঘুরপাক খেয়েছেন। না হলে আইপিটিএ-র মহলায় জরুরি পার্টি মিটিং সেরে আসা কমরেডের সামান্য দেরিকে বিশৃঙ্খলা বলে বসতেন না তিনি। যদিও ইপটা-র একাংশের ঈর্ষার জন্যই তাঁকে সরতে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। লিখেছেন, ‘তারপর কুৎসা আরও নিচে নামল। কেরিয়ারিস্ট! নিজের আখের গোছানোর জন্য কেউ যে পথ-নাটিকায় অভিনয় করতে যায় এটা জানতাম না। শেষ পর্যন্ত মদ্যপান, উচ্ছৃঙ্খলতা, আমি নাকি কোনও সদস্যকে কুক্কুরী বলেছি ইত্যাদি বালখিল্য পদীপিসিপনা।’ মিটল গণনাট্য।

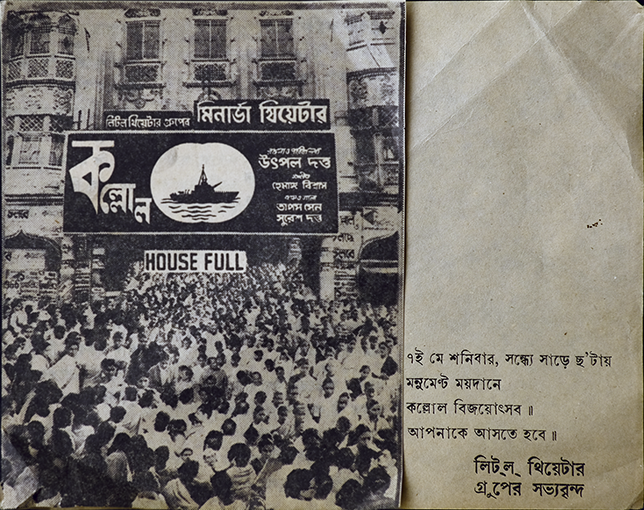

উৎপলের লিটল থিয়েটার আত্মপ্রকাশ করেছিল ‘সাংবাদিক’ নাটক নিয়ে। রুশ সাহিত্যির কনস্টাটাইন সিনেনভের লেখা ‘রাশিয়ান কোশ্চেন’ নাটকের অনুবাদ করেছিলেন সরোজ দত্ত। সেই নাটক দিয়ে ওঁদের যাত্রা শুরু হল। সেই সময়ে উৎপলের কাছে এলেন দুই কিশোর, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। ততক্ষণে উৎপল জ্যাভেরিয়ান এলিটপনা অনেকটাই কাটিয়ে ফেলেছেন। লিখছেন, ‘নাটক হবে বাংলায়, নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা— সর্বস্তরের সংগ্রাম, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।’ তবে পরবর্তীতে উৎপল জনপ্রিয়তার যে-থিয়োরি পলিটিক্যাল থিয়েটারের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন, সে-ভাবনা তিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন তখন থেকেই। ‘অঙ্গার’ সেই চেতনার এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। রবিশঙ্কর যেচে এই নাটকের সংগীত তৈরি করতে চেয়েছিলেন, আলোয় বিস্ময় ঘটিয়েছিলেন তাপস সেন। শততম রজনীর অভিনয়ে এসেছিলেন বড়াধেমো কয়লাখনির আটকে পড়া মজদুরেরা, সব মিলিয়ে এই নাটক বিপুল ঢেউ তৈরি করেছিল।

সমালোচিতও হয়েছিল এই নাট্য। মঞ্চে কটু কথা বলায় সংবাদপত্র কটু কথা বলেছিল এলটিজি-কে নিয়ে। পরবর্তীতে এলটিজি-র ‘ফেরারি ফৌজ’-কে ‘দেশ’ লিখেছিল ‘আবর্জনা’। সমস্ত বিস্তারিত উল্লেখ সম্ভব নয় এই স্বল্প পরিসরে। ২৯ মার্চ, ১৯৬৫ নামে ‘কল্লোল’। আজ থেকে ঠিক ৬০ বছর আগে। একদিকে বিপুল জনপ্রিয়তা, অন্যদিকে রাজনৈতিক চাপ। তৎকালীন ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকা নাটকের রিভিউয়ে সম্পূর্ণ ভুল ইংরাজিতে হেডলাইন দেওয়ায় হাসির খোরাক হয়েছিল দেদার। তেড়ে এসেছিল সিপিআই। ’৬৫ সালে উৎপল গ্রেফতার হলেন। ১৯৬৬-’৬৭ সালে উৎপল তৈরি করলেন ‘দিন বদলের পালা’। তার পর ঐতিহাসিক ‘তীর’ নাটক। নকশালদের সঙ্গে দিন কাটানো, শেষে নাটক মঞ্চস্থ করা। এই নাটকের মহলা দেখতে তখন এসেছিলেন চারু মজুমদার। তারপরেই আরও একবার উৎপলের গ্রেফতারি।

১৯৬৭ সালে গ্রেফতার হওয়ার পর, ’৬৮ সালের জানুয়ারিতে মুচলেকা দিয়ে উৎপল মুক্তি পেলেন। কী লিখছেন শোভা সেন তাঁর লেখায়? ‘(জেলমুক্তির জন্য) এর জন্য উৎপলকে লিখে দিতে হল, এই শুটিং চলাকালীন উৎপল আর কলকাতায় আসতে পারবে না, কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়াবে না। প্রযোজকদের ক্ষতির কথা ভেবে এই সাময়িক আপস করতে আমাদের কিছু খারাপ মনে হয়নি। কারো সঙ্গে কনট্র্যাক্ট সই করলে সেখানেও একটা দায় থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ হল না।’

১৯৭০ সালে লিটল থিয়েটার গ্রুপ শেষ অভিনয় করল। রাজনীতি ও থিয়েটারের বিতর্ক নিয়ে যখন বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে, যখন ‘লেনিনের ডাক’ অভিনয় করছে এলটিজি, সেই সময়ে গঙ্গাপদ বসুর সঙ্গে উৎপলের এক আলোচনার কথা তিনি লিখেছেন। সেখানে গঙ্গাপদ বহুরূপী-র উদাহরণ তুলে উৎপলকে বলেছিলেন, ‘এই জন্য বহুরূপী সংস্থা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে জড়ায় না।’ উৎপল উত্তরে বলেছিলেন, ‘আরও ভাল হয় একেবারেই নাটক না করা, তা হলে আর কোনও বিপদের ঝুঁকিই থাকে না।’ জানা ছিল, উৎপল ছাড়বেন না।

১৯৭১ সালের ১২ অগাস্ট রবীন্দ্রসদনে ‘টিনের তলোয়ার’-এর প্রথম অভিনয় হয়। সেখানেও বিপত্তি। সেখানেও সরকারি ফতোয়া। সেখানেও নাটক বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। তারপর ‘টোটা’, ‘ব্যারিকেড’-এর অভিনয় হতে থাকে। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে হল ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী এই নাটকগুলি নিয়ে দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সর্বত্র। এগুলির বিতর্ক নিয়েও একটু সন্ধান করলেই আলোচনা মিলবে। ‘দাঁড়াও পথিকবর’, ‘আজকের শাহজাহান’ হয়ে দীর্ঘ যাত্রার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উৎপল আরও প্রতিষ্ঠিত; আরও খ্যাতি, আরও সম্মানের চূড়ায় পৌঁছেছেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি। ততদিনে এ রাজ্যে বামপন্থী সরকার এসেছে, তাঁরা উৎপল দত্তকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত থেকেছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অনুরোধে উৎপল ‘ঝড়’ বলে একটি ছবিও বানিয়ে ফেলেছেন পরবর্তীকালে। যদিও পরে তিনি নিজেই বলেছিলেন, সিনেমা তৈরি করার বিষয়ে তিনি ব্যর্থ, ভয়ানক ভাবে ব্যর্থ। যন্ত্রণার যাত্রা অনেকটাই লাঘব হয়েছে ততদিনে। তিনি মূলধারায় হাবিজাবি ছবি যেমন করেছেন, তেমন সিরিয়াস শিল্পচর্চার জন্য কাজ থিয়েটারে করে গিয়েছেন। মুম্বইয়ের ছবিতে বা বাংলা বাণিজ্যিক ছবিতে তাঁর নিয়মিত অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি একাধিক সাক্ষাৎকারে বারংবার বলেছেন, এই কাজ তিনি কেবলমাত্র অর্থের জন্যই করেন, পারিশ্রমিকের জন্য করেন, আর কিছু নয়।

আলোচনা যেখানে শুরু হয়েছিল। সেই সেন্ট সেভিয়ার্স কলেজের ইংরেজি-পোক্ত উৎপলের গণনাট্য হয়ে বন্দিদশা কাটিয়ে, পার্টির গালিগালাজ শুনে, মুচলেকা-বিতর্ক কাটিয়ে শেষপর্যন্ত জ্যোতি বসুর অনুরোধে ইংল্যান্ডে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার মধ্যে আছে সেই শাটলককের মতো যাতায়াত। বাঙালি মধ্যবিত্তের চিরকালীন দ্বন্দ্ব তিনি আজীবন ধারণ করেছেন। আর সেটাই বোধহয় উৎপলকে প্রফেট বা সন্ন্যাসী করেনি, করেছে মানুষ, বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ। আর সেই কারণেই মূলত এলিটের বা সমাজের উপর মহলের শিল্প থিয়েটারের ছাত্রদের বার বার উৎপলের কাছে পৌঁছতে হয়। পৌঁছতে হয়, তাঁর এস্কেপ রুট বা পালাবার পথগুলো খুঁজে দেখতে। উৎপলের এই যাত্রাকে সামগ্রিক ভাবে দেখতে হবে, তা হলেই এই পথের শিহরন অনুভব করা সম্ভব। অনুভব করা সম্ভব তাঁকে, যিনি আসলে কোথাও শেষ পর্যন্ত থিতু হতে পারেননি। তাঁকে তাড়িয়ে বেরিয়েছে প্রশ্ন, কোথায় দাঁড়াতে হবে তার প্রশ্ন। শোভা লিখছেন, ১৯ অগাস্টের কথা। বাড়িতে তাঁর হাতে স্যুপ খেতে খেতে প্রয়াত হয়েছিলেন উৎপল। সদ্য পিতৃহারা তৎকালীন মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছুটে এসেছিলেন মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। কেঁদে ফেলেছিলেন উৎপলের মরদেহ দেখে। আর রেখে গেলেন ভয়। আজীবন যা থিয়েটারের কর্মী ও ছাত্রদের তাড়া করবে। শতবছর পরেও হয়তো কোনও রিহার্সালে কোনও পরিচালক উৎপল সম্পর্কে কিছু না-জেনেও অনুজ অভিনেতাদের বলবেন, ‘যা করছিস, উৎপল দত্তের সামনে এসব করলে বুঝতি, কী করে ছাড়তেন তোকে!’ উৎপল মার্কসীয় স্বর্গ থেকে হয়তো এই কথা শুনে মুচকি হাসছেন আর বলছেন, ‘ইয়ে ডর মুঝে আচ্ছা লাগা!’