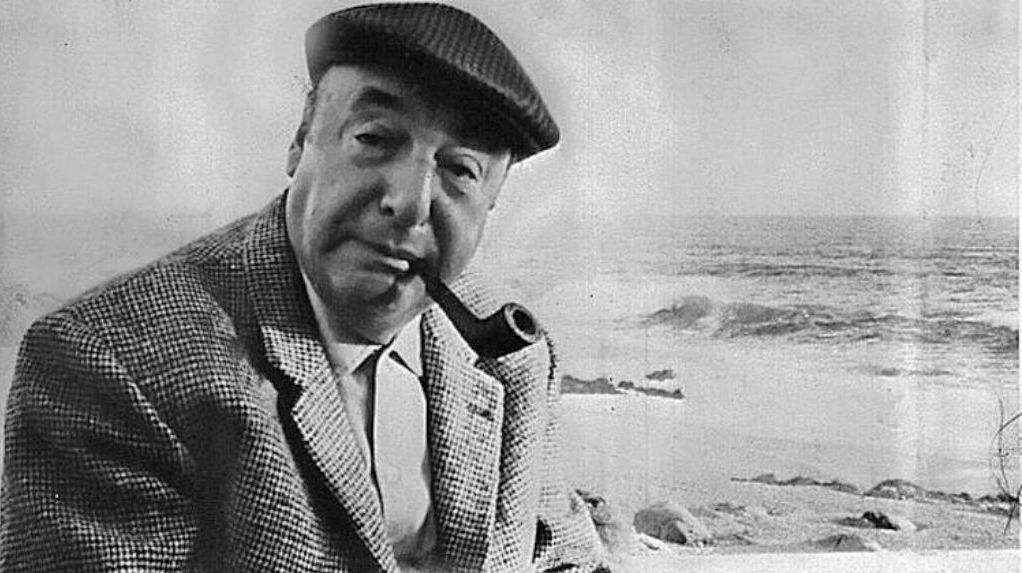

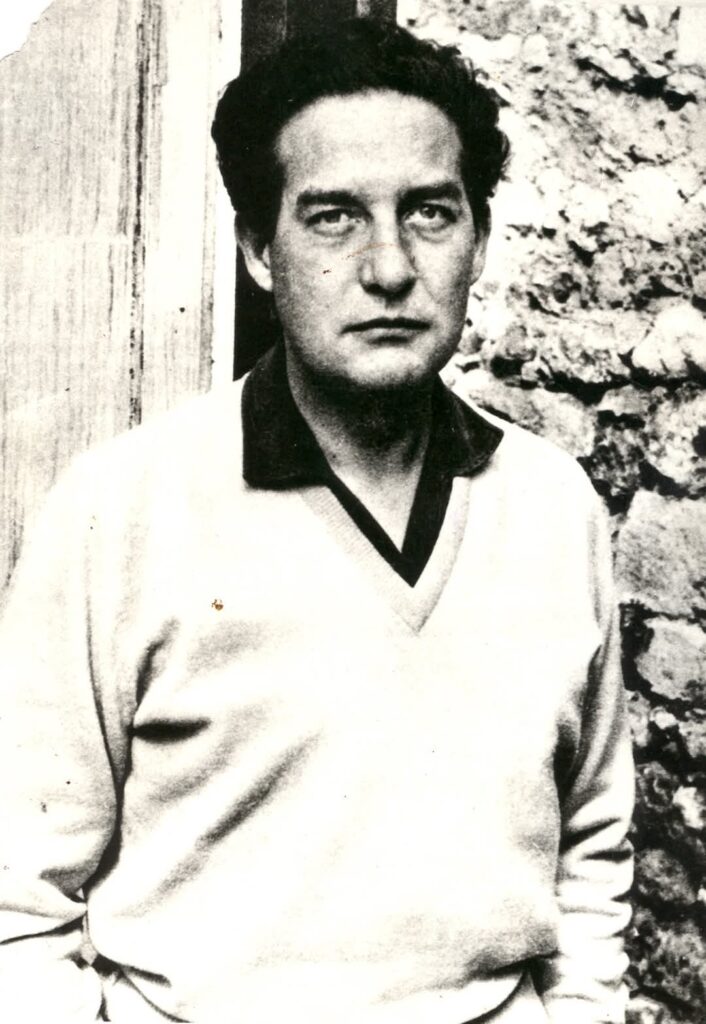

দুই বিখ্যাত কবির তর্কাতর্কি তখন চরমে। সাল ১৯৪২। হঠাৎ এক কবি চালালেন এক ঘুসি। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। এই কবিদের একজন সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাবেন ১৯৭১ সালে, আর তরুণতম কবি, যিনি হাত চালিয়েছিলেন, তিনি নোবেল প্রাইজ পাবেন ১৯৯০ সালে। দুজনেই লাতিন আমেরিকান। বিবাদের বিষয় হল হিটলার-স্তালিনের অনাক্রমণ চুক্তি, ১৯৩৯। স্তালিনের প্রতি নির্লজ্জ সমর্থন কেন জানিয়ে চলেছেন চিলির মহাকবি— এই হল অভিযোগ। অনেকখানিই বলে দিয়েছি। এবার শনাক্ত করতে অসুবিধে হবে না। প্রবীণতর কবির নাম পাবলো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩) আর তরুণ কবিটি ওক্তাভিও পাজ, তিনি মেক্সিকোর নাগরিক। পাজ (১৯১৪-১৯৯৮) তখন নেহাত আটাশ বছরের ছোকরা!

অথচ প্রথম যুগে দুজনের সম্পর্ক ছিল বেশ মধুর। ওক্তাভিও পাজ নিয়মিত তাঁকে কবিতা পাঠাতেন। ধরনধারণ আলাদা হলেও প্রশংসাই করতেন নেরুদা। ১৯৩৬ সালে নেরুদার উদ্যোগেই গৃহযুদ্ধে উত্তাল স্পেনে পৌঁছেছিলেন ওক্তাভিও পাজ। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশনে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সেখানে যোগ দিতে গেলেন ত্রিস্তান জারা, অডেন স্পেন্ডার, নেরুদা এবং অন্যান্য প্রতিবাদী কবিরা। ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বেশ কয়েক মাস কাজ করলেন ওক্তাভিও পাজ। তবে শেষের দিকে বামপন্থী পপুলার ফ্রন্টের কাজকর্মে মোটেই সায় দিতে পারছিলেন না তিনি। নেরুদার সঙ্গে মতবিরোধের সেই শুরু। সেই ফাটল স্তালিন এবং স্তালিনযুগের সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ে ক্রমশ বিরাট হতে শুরু করল।

আরও পড়ুন : ভার্জিনিয়া উলফের আত্মহননকে কীভাবে দেখব? লিখছেন অরুন্ধতী দাশ…

লাতিন আমেরিকার কবিদের মোটামুটি সিংহভাগেরই প্রবণতা ‘দরবারি’ বামপন্থার দিকে, যার প্রধান সুর সোভিয়েত পার্টির সুরে সায় দিয়ে চলা। এখানেই ওক্তাভিও পাজ ব্যতিক্রম। তিনি চিরকাল শিবিরহীন বিপ্লবী। বাম-দক্ষিণ দু-পন্থার ভয়াবহ পার্টিসন্ত্রাস এবং মগজে কারফিউ-এর বিরুদ্ধে তাঁর সন্ধান। অনবরত তাঁকে রক্তাক্ত করেছে সংগঠিত দলবদ্ধ এবং একনায়কেরা। ফ্রাঙ্কো থেকে স্তালিন, আমেরিকা থেকে কিউবা— তিনি স্বৈরতন্ত্রের মাতব্বরি আর চোখরাঙানির চিহ্ন দেখলেই কথা বলেছেন।

পাজ-এর একটি লেখার অংশ এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে— ‘আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস, জর্মন থেকে ইংরেজ রোম্যান্টিক, এমনকী আমাদের সাম্প্রতিক কালখণ্ড পর্যন্ত এক কথায় সে হল রাজনীতির জন্য দীর্ঘ অসুখী এক আবেগ। কোলরিজ থেকে মায়াকভস্কি, বিপ্লব হল অতিকায় দেবীমূর্তি, অন্যদিকে শাশ্বত প্রণয়িনী আর নামজাদা গণিকা, যার জন্য কবি-সাহিত্যিকেরা একদম উথালপাথাল হয়ে আছেন। রাজনীতি একা হাতে মালরোর মাথায় ঢুকিয়েছে একগাদা ধোঁয়া, সেজার ভায়েহোর ঘুমহীন রাত্রিতে বিষ মিশিয়েছে, গার্সিয়া লোরকাকে খুন করেছে, আন্তোনিও মাচাদোর মতো প্রবীণ কবিকে পরিত্যক্ত এক কোণে ফেলে রেখেছে, পাউন্ডকে পাগলা গারদে ঠুসে দিয়েছে, নেরুদা আর আরাগঁকে অপমানে বিঁধেছে, সার্ত্রকে নিয়ে হাসি-মশকরা করেছে, ব্রেতঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছে ঢের দেরিতে। তবু আমরা রাজনীতিকে অস্বীকার করতে পারিনি, আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে দিতে পারিনি, এ আকাশের দিকে থুতু ছোড়ার চেয়েও কুৎসিত, যে থুতু এসে পড়ে নিজের গায়ে।’

১৯৫১ সালে বড়সড় এক প্রবন্ধ লিখলেন পাজ, যেখানে বহু দলিল-দস্তাবেজ এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা-দিনিলিপির নিরিখে লিখলেন সেই লেখা, যার বিষয় সোভিয়েত ইউনিয়নের লেবার ক্যাম্প। এছাড়া সে-দেশের বিরোধী স্বর এবং ব্যক্তি-অবস্থানের সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের একনায়কতন্ত্র, যে-কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বা সমালোচনার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সেইসব হাড়-হিম করা বিবরণ সে-যুগে কেউ ছাপতেও চাইছিলেন না। বামপন্থার অন্তর্লীন এইসব রক্তক্ষত জনসমক্ষে বলার কোনও সুযোগ কোনওকালেই থাকে না। ইবসেনের সেই নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে কেউ মনে করতে পারেন, ইংরেজি তরজমায় যার নাম— An enemy of the people (১৮৮২)। শম্ভু মিত্রের ‘দশচক্র’ আর সত্যজিৎ রায়ের ‘গণশত্রু’, যে-নাটকের ছায়ায় রচিত।

ছাপা হল শেষপর্যন্ত পাজের সেই প্রবন্ধ। ছাপলেন রবীন্দ্রনাথের সূত্রে যাঁকে আমরা ‘বিজয়া’ নামে চিনি। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। তাঁর সম্পাদিত আর্জেন্টিনার বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা ‘সুর’-এ। পাজ ভেবেছিলেন হইচই হবে বিস্তর। শুরু হবে কাদা ছোড়াছুড়ি। তার বদলে এল প্রাথমিক এক ইস্পাতকঠিন নীরব শীতলতা। তারপর চোরাগোপ্তা গালমন্দ, চরিত্রহনন। স্বয়ং নেরুদা তখন নানা জায়গায় বলে বেড়ালেন (দীর্ঘদিনের পার্টিলাইন নির্দেশিত ঐতিহ্য)— ‘পাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। শত্রুশিবির ওকে কিনে নিয়েছে।’ সলঝেনিৎসিন বিষয়ক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে পাজ বলেছিলেন, ‘সে-সময়ে আমাকে যেসব বিশেষণে বামপন্থীরা ভূষিত করেছিলেন সে হল, ‘কসমোপলিটান’, ‘ফর্মালিস্ট’, ‘সি আই এ এজেন্ট’, ‘লিবেরাল ইন্টেলেকচুয়াল’ এমনকী ‘বুর্জোয়াদের সেবক এক স্ট্রাকচারালিস্ট’!’

পাজ অবশ্য দমে যাবার পাত্র নন। তিনি স্তালিনের রাশিয়া এবং হিটলারের নাৎসি জর্মানির নানা তুলনা-প্রতিতুলনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ‘কম্যুনিস্ট ব্যুরোক্রেটিক ডিকটেটরশিপ’ নিয়েও নানা প্রশ্ন তোলেন। তুলোধোনা করতে থাকেন। আবার ওই প্রবন্ধে এ-কথাও জানাতে ভোলেন না, ‘… সোভিয়েত ডিকটেটরশিপ প্রত্যাখ্যান করছি মানে কোনওমতেই ভাববেন না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে বা বর্ণবৈষম্যবাদ অথবা অ্যাটম বোমাকে মেনে নিচ্ছি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যায়-অবিচারের দিকে চোখ বন্ধ রাখছি। আমরা সোভিয়েত রাশিয়া বা চেকোস্লোভাকিয়ায় ভয়াবহ বীভৎসতা ঘটছে এই অজুহাতে অন্য দেশে কিংবা লাতিন আমেরিকায় যা এখন শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতি, তাকে নায্যতা দিতে পারি না। উরুগুয়ের কয়েদখানায় বন্দি নির্যাতন, চিলির হত্যালীলা, ব্রাজিলের নারী-পুরষের অত্যাচার যেমন আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে, আবার রুশ, চেক, চাইনিজ, কিউবান ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়নও রুখতে হবে।…’ পাজের জীবন এবং কবিতা, দুই-ই লাতিন আমেরিকায় এক ভিন্ন স্বাদের হাওয়া!

১৯৫১ সালে বড়সড় এক প্রবন্ধ লিখলেন পাজ, যেখানে বহু দলিল-দস্তাবেজ এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা-দিনিলিপির নিরিখে লিখলেন সেই লেখা, যার বিষয় সোভিয়েত ইউনিয়নের লেবার ক্যাম্প। এছাড়া সে-দেশের বিরোধী স্বর এবং ব্যক্তি-অবস্থানের সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের একনায়কতন্ত্র, যে-কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বা সমালোচনার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সেইসব হাড়-হিম করা বিবরণ সে-যুগে কেউ ছাপতেও চাইছিলেন না।

২

গত ২০০৮ সালে, নতুন দিল্লির মেক্সিকো দূতাবাস, কলকাতার ইন্দো-হিস্পানিক লাইব্রেরির উদ্যোগে ওক্তাভিও পাজের দশম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর ৫০টি কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেয়। ইন্দো-হিস্পানিক লাইব্রেরির স্প্যানিশ ভাষা-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক শ্রী দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে এবং দূতাবাসের আগ্রহে আমি সংকলনটির অনুবাদ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সেই সূত্রে সেই সময়ে ওক্তাভিও পাজ এবং তাঁর গ্রন্থরাজি, সমকাল, জীবন এবং অবদান বিষয়ে নানা তথ্য জানতে শুরু করি। মূল এস্পানিওল থেকে ৫০টি কবিতা বা প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন অনুবাদকদের একটি তরুণ গোষ্ঠী। সেই দলের মধ্যে ছিলেন শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্য অকাদেমি যুবা পুরস্কার প্রাপ্ত কবি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপিকা এবং স্প্যানিশ অধ্যাপিকা ভাষাদক্ষ ড. নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য এবং অনুবাদে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অর্পিতা মাইতি মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী ঠাকুরতা প্রমুখ।

সেই বইটিতে পাজের জীবনতথ্য বছর ধরে-ধরে সাজানো আছে। সেখান থেকে কয়েকটি উল্লেখ করি। ওক্তাভিও পাজের জন্ম ৩১ মার্চ ১৯১৪। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘জংলি চাঁদ’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। ১৯৪৪ সালে বৃত্তি নিয়ে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৪৫ সালে প্যারিস সফর। এই সফর তাঁর চিন্তা-নন্দনতত্ত্ব-বীক্ষণ সব পালটে দেয়, বদলে যায় কবিতাভাবনাও। প্যারিসে পরাবাস্তববাদী সাহিত্য-শিল্প আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেন। গভীর বন্ধুত্ব হয় অঁদ্রে ব্রেতঁ আর অঁরি মিশো-র সঙ্গে। ফরাসি সাহিত্যজগতে তাঁরা তখন উজ্জ্বল প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত। মিশো নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনয়ন পাবেন ১৯৬৪ আর ১৯৭৪ সালে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি ভূষিত হননি।

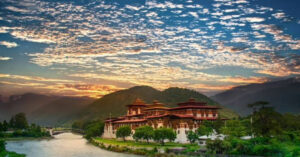

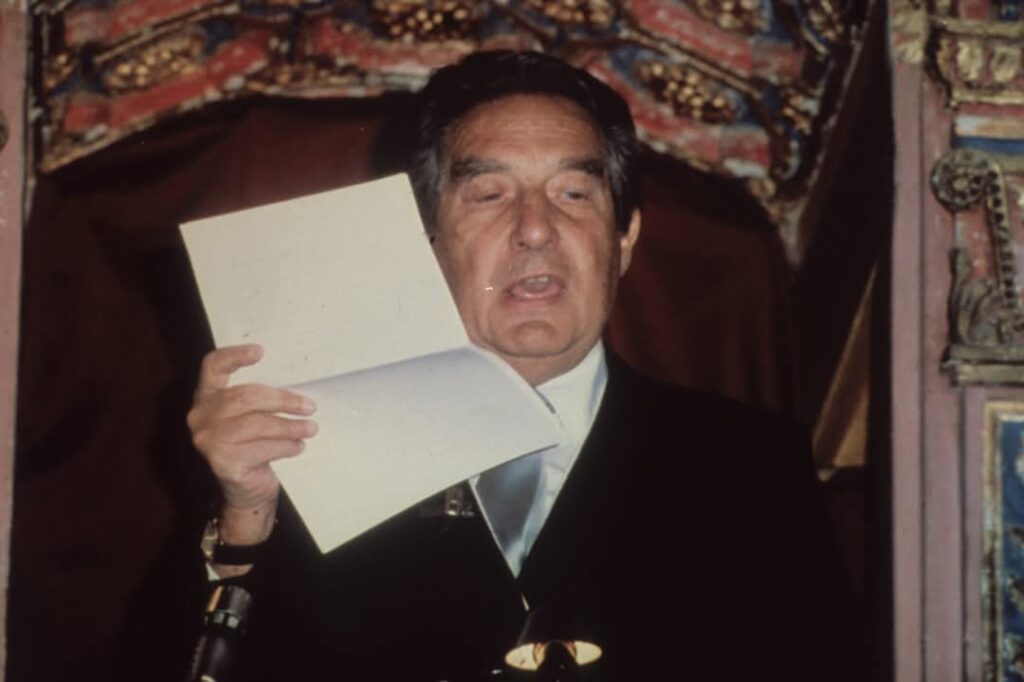

প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ ‘নিঃসঙ্গতার গোলোকধাঁধা’ প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। গদ্য-কবিতার বই ‘ঈগল নাকি সূর্য?’ নতুন এক পথের হদিশ দেয়। ১৯৬২ সালে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভারতবর্ষে আসেন। ছিলেন ১৯৬৮ পর্যন্ত। ১৯৭১ সাল থেকে সম্পাদনা করেন পত্রিকা Plural। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ এবং আটের দশক জুড়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান, স্পেন, জর্মানি, আমেরিকা— বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, টেলিভিশনে এবং জনমঞ্চে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় ধরা দিয়েছে নতুন-নতুন আঙ্গিক, নতুন-নতুন সন্ধান আর অনুভবের ভাষ্য; পাশাপাশি তিনি রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি— নানা বিষয়ে প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। রোম্যান্টিকতা এবং আভাঁগার্দ সাহিত্য কিংবা আধুনিক চারুকলা— সব বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল সমীহ করার মতো।

অন্যান্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি লক্ষ করতে বলব, ভারত থেকে ১৯৬৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটিকে। কী ঘটেছিল তখন মেক্সিকোতে? মেক্সিকো অলিম্পিকের ঠিক প্রাক্কালে, মেক্সিকো শহরে শুরু হয়েছিল ছাত্রবিক্ষোভ। ১৯৬৮ সাল এক দাহ্য সময়। বিস্ফোরণের বারুদ ভাসছে বাতাসে। একদিকে ফ্রান্স, বিশেষত প্যারিসে উত্তাল হয়ে উঠেছে নতুন ব্যবস্থার স্বপ্ন— নেতৃত্ব দিচ্ছে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রাগ, পোল্যান্ড, জাপান, জার্মানি— সর্বত্র উড়েছে প্রতিরোধের ফুলকি। মেক্সিকোর তৎকালীন সরকার ছাত্রবিক্ষোভ দমন করতে পুলিশি পীড়ন শুরু করে। শুরু হয় গুলি, লাঠি, টিয়ার গ্যাস। বেশ কিছু ছাত্র রাস্তায় খুন হয়। তাদের চিহ্নও কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পাজ অনতিবিলম্বে মহান রাষ্ট্রদূত পদটিকে ছুড়ে ফেলে দেন। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নয়াদিল্লি থেকে মুম্বই যান। ‘ভিক্টোরিয়া’ জাহাজে ফেরত যান মেক্সিকোয়। জাহাজযাত্রার আসরে অস্থির মন আর ক্ষোভ-বেদনায় লেখো একটি দীর্ঘ কবিতা, ‘দুই বাগানের গল্প’।

ওক্তাভিও পাজ আবারও প্রমাণ করেন, কবির অন্যতম দায়িত্ব হল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি রাখা। ব্যক্তি-কবি দেখবে অন্যায়ের চিহ্নগুলি, সংশ্লিষ্ট দল, রং, মতাদর্শ অনুযায়ী মুখ বুজে থাকবে না। অন্তত কবিদের তা মানায় না! তাঁকে পার্টি অবস্থান থেকে বেরিয়ে মুখ খুলতে হয়!

৩

অনুবাদ প্রকল্পের এই কাজে যুক্ত হয়ে আমি পাজের কবিতার কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করি। ওক্তাভিও পাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনি ভাষাশিল্পী। ফলে, অনুবাদে তাঁর কবিতার গূঢ় সৌন্দর্য পুরোপুরি ধরা পড়ে না। মনে হয়, সাদামাটা। কয়েকটি মনোগ্রাহী অভিনব চিত্রকল্পের দ্যুতিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে, যে-কোনও তরজমা ধরতে চায় কবিতার বক্তব্য বিষয় বা কেন্দ্রীয় অর্থটিকে, ভাষাশিশল্পীদের ক্ষেত্রে এই অর্থ নিষ্কাশন প্রায় অসাধ্য হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, পাজের কবিতার ওতপ্রোত হয়ে থাকে সুদূর মেক্সিকোর নানা নিজস্ব দৃশ্য, জনপদ, দেশমাটি-লগ্ন উৎসব পরব বা যাপনচর্যা। বাংলায় তাকে পুরোপুরি তর্জমা করা অসম্ভব। এমনকী, ইংরেজিতেও তাকে ধরা কঠিন। উপরন্তু, পাজের ওপর বহুলাংশে প্রভাব ফেলেছিলেন অঁদ্রে ব্রেতঁ এবং অন্যান্য সুররিয়ালিস্টরা। ফলে, অবচেতনের স্বতোৎসারিত নানা চিত্রকল্প এবং দৃশ্যরূপ পারম্পর্য ভেঙে ঢুকে পড়ে তাঁর কবিতায়। ওক্তাভিও পাজের কবি এবং কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধের একটি সংকলন আছে, ইংরেজি অনুবাদে তার নাম ‘On Poets and Others’ (Indus/1992)। সেই প্রবন্ধ-গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে নিজের কাব্যদর্শন, পছন্দ-অপছন্দ, রাজনীতি আর সাহিত্যের সম্পর্ক, কবিতা ও অন্যান্য শিল্পের সম্পর্ক, আত্মউন্মোচন ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে কথা বলেছেন পাজ। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, এক-একজন কীর্তিমান ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রে রেখে তাঁর আলোচনাগুলি এগোয়। এই বইটিতে আছে রবার্ট ফ্রস্ট, ওয়াল্ট হুইটম্যান, অঁদ্রে ব্রেতঁ, সলঝিনেৎসিন, জঁ পল সাঁত্র, অঁরি মিশো, দস্তয়েভস্কি এমনকী, শিল্প সমালোচক বোদলেয়রের গুরুত্ব বিষয়ে কথাও। প্রবন্ধগুলি পাজের অন্তর্দৃষ্টি, মননচর্চা এবং গভীর অধ্যয়নের দ্যোতক। সহজেই বোঝা যায়, আরও একটি ক্ষেত্রে পাজ, লাতিন আমেরিকার প্রধান কবিদের পরম্পরা থেকে একটু আলাদা অবস্থানে আছেন। তিনি, ইউরোপীয় সাহিত্য, সাহিত্যচিন্তা এবং সাহিত্য আন্দোলন, তার নানা বিতর্ক এবং আলোড়নের টানাপোড়েনে রসদ সংগ্রহ করেছেন। নিজের লেখালেখির শিকড় একইভাবে চারিয়ে দিয়েছেন লাতিন আমেরিকার ভূগর্ভে। ফলে বিরোধ নয়, এক বিস্তারিত সমন্বয়ই পাজ-এর অভিপ্রেত। তবে একথাও ঠিক, তাঁর ভাষাচিন্তনের অভ্যন্তরে এক নিগূঢ় দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থান আছে, যাকে কবিতায় তিনি আগলে রাখতে চান। সে-কারণেই সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশ-ভাষা-ঐতিহ্য পরম্পরায় দাঁড়িয়ে, ধ্বনিসুষমা আর অনুভূতির বিমূর্ত চিহ্নক-চিহ্ননের সংঘর্ষবহুল পাজ-এর কবিতার হদিশ পাওয়া একটু শক্ত। উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘অর্থ বা নির্দিষ্ট বার্তা কবিতাকে অনবরত দূর্বল করতে থাকে। এই অর্থ-নির্মাণ বাস্তবকে অনুভূতির বস্তু থেকে বক্তব্যে ঠেলে দেয়, ‘বার্তা’ হিসেবে দেখতে থাকে। কবিতায় শব্দের দৃশ্য এবং শ্রব্য ধর্ম অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তার অর্থপরম্পরাগত অবস্থানের তুলনায়।’ এবং এই প্রবন্ধেই পাজ ঘোষণা করেন— ‘কল্পনা অনেকটা তড়িৎপ্রবাহ বা ইলেকট্রিসিটির মতো, শক্তিপুঞ্জ— সেই এনার্জির সংবহনযন্ত্র হলেন কবি।’ এই কবিকে অভিধাটুকু দিয়ে বোধহয় পুরোটা ধরা যাবে না। ফলে পাজের কবিতাকে বিমূর্ততায় বুঝতে হবে।

৪

ওক্তাভিও পাজের ‘কাব্যসমগ্র’ নিয়ে বসলে দেখা যাবে, কত বিচিত্র আঙ্গিকে তিনি কাব্য-সত্য এবং জীবনসত্য সন্ধানের ভাবনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রচলিত আঙ্গিক ভেঙেচুরে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর আগ্রহ। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘Blanco’-তে এই পরীক্ষার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। কাব্যগ্রন্থ শুরু হয়েছে দু’টি উদ্ধৃতি দিয়ে। একটি হেবজ্রতন্ত্রগ্রন্থ থেকে এবং অন্যটি ফরাসি প্রতীকবাদী কবি স্তেফান মালার্মের কাব্য পঙক্তি থেকে। বোঝা যায়, ভারতবর্ষের দেহাতীতবাদী সাধনা, তন্ত্র এবং অন্যান্য হঠযোগী, সহজিয়া সাধনা আর ফরাসি কবির সংগীতের বিমূর্ত তরঙ্গকে এক জায়গায় আনতে চাইছেন কবি। নতুন বিষয়ের জন্য সন্ধান করতে হবে নতুন আঙ্গিক। সে-কারণে মুদ্রণে সাধারণ হরফ এবং বোল্ড হরফ ব্যবহার চলছে, তিনটি বা চারটি স্তম্ভে কবিতার আকার এবং স্তবক বিন্যাসেও নানা অভিনবত্ব। কবিতার শেষে স্থানকাল লেখা— দিল্লি, জুলাই ২৩- সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৬৬। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এবং জীবনের বস্তুচিহ্ন পাজের কবিতায়। ‘বৃন্দাবন’ নামের কবিতা, সেতার-তবলার উল্লেখ, এলিফ্যান্টা দ্বীপের অভিজ্ঞতা— সবই স্পন্দমান। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ‘TO POEMS’ সংকলনটি খুবই কৃশ, মাত্র ছয়টি কবিতা। সবগুলিই ‘কংক্রিট পোয়েট্রি’ বা ‘ছবিতা’ ধরনের কাজ। কংক্রিট পোয়েট্রি, আমরা জানি, কাব্যশরীরে তার বিষয়বস্তুকেই প্রতিভাত করে। প্রাচীন গ্রিসের আলেকজান্দ্রিয়ায় তৃতীয় এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই রীতির কবিতার নিদর্শন মেলে। ফরাসি কবি গিয়োম আপলিনেয়ের (১৮৮০-১৯১৮) এই ধরনের কবিতায়, আধুনিক কালে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলা কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নানা জ্যামিতিক আকারের কবিতা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থও এ-ধরনের স্মরণীয় পরীক্ষা। পাজ-এর এই পর্বের কবিতায় অক্ষর, প্যাটার্ন এবং হরফের সূক্ষ্ম-স্থূল সজ্জা যেমন আছে, তার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে সরল-তির্যক, কখনও ঢেউখেলানো রৈখিক আকার। তার সঙ্গে চিন্তার নানা নতুনত্বও যোগ হয়েছে। যেমন, একটি কবিতার নাম ‘Nagarjuna’— বৌদ্ধ দার্শনিক এবং শূন্যবাদের প্রসঙ্গ যে নামের সঙ্গে ওতপ্রোত। কবিতাটিতে নাস্তিবাদ এবং নাস্তিজাত শূন্যের ইশারা আছে। এই ধরনের একটি কবিতা ‘Toward the Beginning’ কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘ওক্তাভিও পাজ: ৫০টি কবিতা’ নামক বইটিতে তরজমা করেছিলেন ভাস্বতী ঠাকুরতা। নাম ছিল ‘যজ্ঞবেদী’।

‘নিশ্চয়তা’ নামক কবিতায় (অনুবাদ: শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ওক্তাভিও পাজ বলেছিলেন, ‘এক শব্দ থেকে আরেক শব্দে/ যা বলি তা হারিয়ে যায়।/ আমি জানি বেঁচে আছি দুই উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে।’

পাজ সম্পর্কে অন্য একটি প্রসঙ্গ বলে শেষ করব। পাজ বিশ শতকের সেই কবিদের মধ্যে অন্যতম, যিনি কবিতার সঙ্গে দৃশ্যরূপাত্মক নানা শিল্পের সংলাপ খুঁজেছেন। চিত্রকলা এবং চিত্রকরদের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল সুবিদিত। তিনি সমঝদার ছিলেন গানের। বুঝতেন সিনেমা এবং থিয়েটার। লুই বুনুয়েল এবং তাঁর সিনেমা বিষয়ে স্মৃতিমেদুর অথচ বিশ্লেষণী একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘On Poets and Others’ গ্রন্থে। শাগালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। বুনুয়েলের চিত্র-সংযোগ থেকে, সমন্বয় আর সংঘাতের দৃশ্যায়ন আনতে চাইতেন।

৩১ মার্চের হাওয়ায়, তাঁর জন্মদিনে, কলকাতা থেকে মেক্সিকোয় এক কবির মুখ নক্ষত্রের মতো কাঁপছে। যে-কোনও মৌলবাদ বা অন্ধ মতাদর্শের কবল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে মুক্ত এক পৃথিবীর তথা মানুষের উজ্জ্বল একঝাঁক স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ওক্তাভিও পাজ। তার কবিতা জুড়ে শিবিরবদ্ধতাহীন স্বপনমায়া। তিনি কলকাতায় কখনও আসেননি। নেরুদা এসেছিলেন। তাঁদের বিবাদ হয়তো কাব্যদর্শনেরও। ঘুষি অবশ্য লাগেনি। পাজের কবিতায় রক্তপাত নেই!