কবিতার ঘরদোর

রাকা দাশগুপ্ত (March 21, 2025)

রাকা দাশগুপ্ত (March 21, 2025)নয়নিকা উসখুস করছিলেন। তাঁর কবিতা পাঠ আছে আজ এই মঞ্চে। তিনি কবি, মোটামুটি নামী পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখা বেরয়। ঘড়ির দিকে তাকালেন। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাঁর আগের আমন্ত্রিত কবি একটার পর একটা দীর্ঘ কবিতা পড়ে যাচ্ছেন। যাক, এতক্ষণে সেই কবি থামলেন। কাঁধের ঝোলাটা তুলে হলের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন ওই। এবার মঞ্চে নয়নিকা। সদ্যলিখিত তিনটি কবিতা পড়লেন পর পর, তারপর মঞ্চ থেকে নেমে ত্বরিত পায়ে সভাঘরের বাইরে। দর্শকাসনে তখন অপেক্ষমান নানা বয়সের একঝাঁক কবি। তাঁদের পালা আসতে আরও কিছুক্ষণ দেরি। নয়নিকা তাঁদের কবিতা শোনার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না।

২

আড্ডা দিচ্ছিল দীপ্র, অনিকেত আর সাহানা। সাহানা আর অনিকেত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সেমেস্টারে পড়ে, কবিতা লেখে, একসঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন বের করেছে একটা গত বছর। দীপ্র বছর দুয়েকের জুনিয়র, কবিতা পড়ার ও লেখার নেশা ধরেছে ইদানিং। ‘অত কবিতা পড়িস না’— অনিকেত জ্ঞান দিচ্ছিল দীপ্রকে— ‘তোর নিজস্বতা গড়ে উঠবে না।’ ‘তবে হ্যাঁ, গদ্যছন্দ ব্যাপারটা রপ্ত করতে চাইলে তুই অনিকেতের কবিতাগুলো ভাল করে পড়ো’— সাহানা বলছিল— ‘এই সময়ে যারা যারা লিখছে, আমি তো বলব, অনিকেতই বেস্ট। তার বাইরে তেমন কিছু পড়ার নেই-ও।’

৩

সকালে উঠে শান্তনু ঘুমচোখে মোবাইল হাতড়াচ্ছিলেন। কাল রাতে একটা কবিতা পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ১৩৩ জন বন্ধুকে ট্যাগও করেছেন সেখানে। তারপর ঘুমোতে গেছেন। ক’টা লাইক? বাহ, চল্লিশটা। কমেন্ট? ওই চারটে, ব্যস । নিজের কবিতায় আরও বারচারেক চোখ বোলালেন শান্তনু। এই তো, শতদ্রু লিখেছে, ‘অভূতপূর্ব।’ নাহ, ছেলেটি ভালো। শান্তনু শতদ্রুর সোশ্যাল মিডিয়া ওয়ালে গিয়ে ওর পোস্ট করা চারটে কবিতায় লাভ সাইন সেঁটে এলেন পর পর। পাল্টা সৌজন্য বলে তো একটা কথা আছে! তাছাড়া, কবিকে কবি না দেখলে কে দেখবে?

আরও পড়ুন : কবিতায় অলৌকিকের সন্ধান করেছেন রিলকে! লিখছেন অভীক মজুমদার…

চেনা চেনা ছবি কি? বাংলায় নিয়মিতভাবে কবিতা লেখেন ও পড়েন যে ব্যক্তিরা, তাঁরা কখনও না-কখনও এই ছবিগুলির একটার বা একাধিকের সম্মুখীন হয়েছেন, অথবা নিজেরাও এই ছবিগুলির কোনওটার (বা সবগুলিরই ) অংশ হয়ে উঠেছেন, এ-বিশ্বাস আমার আছে। নয়নিকা-অনিকেত-সাহানা-দীপ্র-শান্তনু-শতদ্রু নামগুলি সবই কাল্পনিক, ঘটনাগুলিও, কিন্তু আমি নিজের মধ্যে ও নিজের পরিচিত কবিতাবৃত্তের মানুষজনের অনেকের মধ্যেই এই চরিত্রগুলির ছায়া দেখেছি। আমরাই কবিতাসভায় নিজের কবিতাটি পড়ে উঠে চলে এসেছি, বাকিরা কে কী লিখলেন বা পড়লেন, তা জানার জন্য কোনও আগ্রহ বোধ করিনি। আমরা বিশ্বাস করেছি ও অন্যদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছি যে, সেরা কবিতাটি শুধু আমার গোষ্ঠীতে, আমার বন্ধুদলের মানুষের হাতেই লেখা হচ্ছে— বাকি সব অবান্তর। আমরা সামাজিক মাধ্যমে নিজের, শুধু নিজের কবিতাটির জয়ধ্বজা ওড়াতে চেয়েছি কেবল, নিরন্তর।

সমস্যা নেই এর কোনওটিতেই। কবিতা পাঠক চায়। কবি, স্বভাবতই চাইবেন নিজের লেখাটি যত বেশি সম্ভব মেলে ধরতে। তবু, ২১ মার্চে, বিশ্ব কবিতা দিবসে কিছু লিখতে বসে, কুণ্ঠা জাগে ‘বিশ্ব’ আর ‘কবিতা’ শব্দদুটো পাশাপাশি রাখতে গিয়ে ভাবি, এই সময়ের বাংলা কবিতা কতটা যুক্ত হতে পারল বহির্বিশ্বের সঙ্গে? এই সময়কার বাঙালি কবি তাঁর কবিতার নিজস্ব সংসারটির বাইরে উঁকি দিলেন কি? বাইরের সেই পৃথিবী হতে পারে ভিনদেশের কবিতা, হতে পারে আমাদেরই পড়শি রাজ্যের কবিতা। বা, এমনকী, হতে পারে আমাদের নিজের রাজ্যের, নিজের ভাষার-ই কবিতা, একটু অন্য পরিবেশ, অন্য প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা।

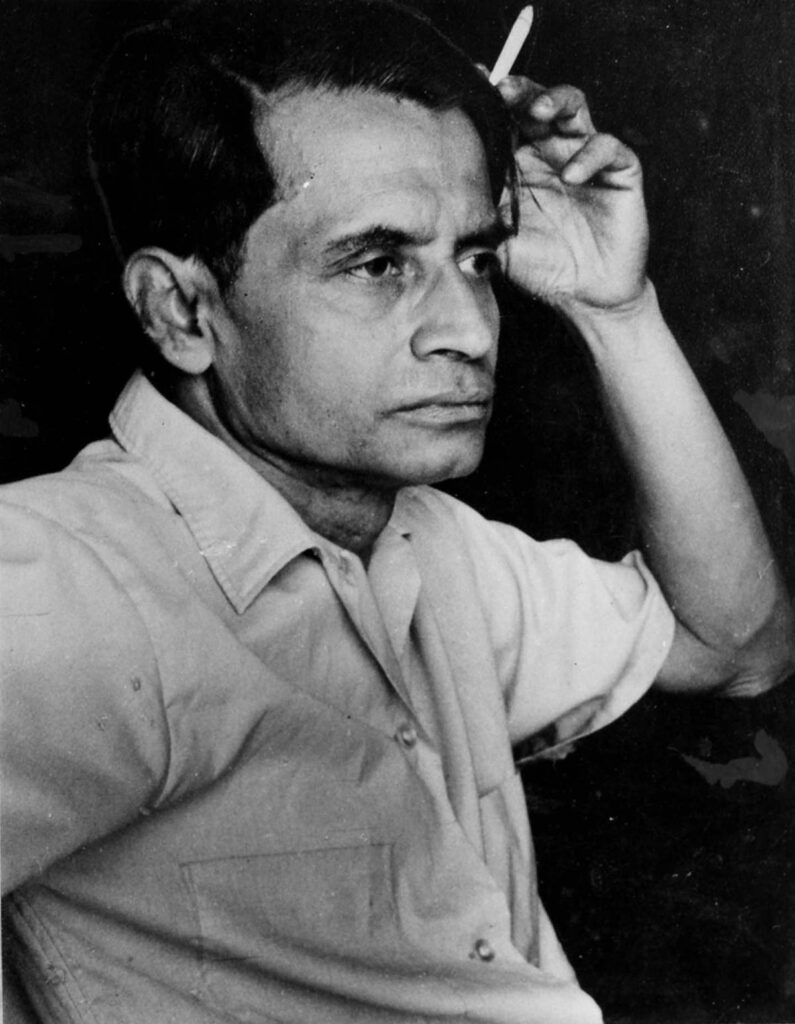

বুদ্ধদেব বসু বুদ্ধদেব বসু ইউরোপীয় কবিতার আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিলেন বাঙালির। অনুবাদ করেছিলেন ব্যোদলেয়ার, রিলকে, হোল্ডারলিন। শঙ্খ ঘোষ আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছিল অনূদিত কবিতার বই ‘সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত’। পল এলুয়রের কবিতা অনুবাদ করলেন অরুণ মিত্র। ইংরেজি কবিতার বাইরেও যে বিপুল বিদেশি কবিতাবিস্তার, তার সঙ্গে বাঙালি মননের আলাপ ঘটালেন তাঁরা। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা অনুবাদে পড়া হল লাতিন আমেরিকান সাহিত্য। বিট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অ্যালেন গিনসবার্গ ছয়ের দশকে কলকাতায় আসেন যখন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এসবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তো বাংলা কবিতায় পড়েছিল বটেই। এ প্রভাব সেই প্রভাব যা বাংলা কবিতাকে তার নিজের শেকড় ভোলায়নি, শুধু কিছু বাড়তি আলো, কিছু বাড়তি হাওয়ার খোঁজ এনে দিয়েছিল।

সেই আলো-হাওয়ার উত্তরাধিকার কি বহন করছেন কোথাও, আজকের তরুণতর কবিরা?

কিছু বিচ্ছিন্ন ভাল কাজ নিশ্চয়ই হচ্ছে। বাঙালি তরুণের স্পেনীয় ভাষায় লেখা কবিতার বই স্পেন থেকে প্রকাশ পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। নবীন প্রজন্মের বাঙালি কবি উদ্যোগ নিয়ে সমসাময়িক মার্কিনি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন, বা সমসাময়িক বাংলা কবিতা ইতালিয়ানে অনুবাদ করিয়ে ইতালিয়ান পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন, উদাহরণ আছে এমনও।

আসামেরই এক তরুণী গদ্যকার আমাকে বলেছিলেন, হাংরি জেনারেশনের কবিতা তাঁর ভাল লাগে। ওড়িশার বর্ষীয়ান সাহিত্যিককে দেখেছি মহানদীর পটভূমিতে লিখিত বাংলা উপন্যাস গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলে যেতে। তাঁদের সামনে লজ্জায় স্বীকার করেছি, আমি তাঁদের ভাষার সাহিত্য বিশেষ পড়িইনি।

কিন্তু এগুলো সবই বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রমী কাজ। মূলধারার বাংলা কবিতা মোটামুটিভাবে নিজস্ব ঘেরাটোপেই আটকে থাকতে ভালবাসে, বাইরের দুনিয়ার খোঁজ নেওয়ার অবসর তার কম। এবং ইংরেজি ভাষার ও ইউরোপীয় অন্য ভাষার কবিতার বাইরের যে কবিতাজগৎ, তার সন্ধান রাখেন আরও অল্প জন। শঙ্খ ঘোষ যেমন একটি সাক্ষাৎকারে সখেদে বলেছিলেন, ‘বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতটাই তো আমাদের কাছে খুব অস্পষ্ট। আমাদের আধুনিকতার ধারণা বা আমাদের বিশ্বসাহিত্যের বোধ মূলত ইংরেজি ভাষা আর পশ্চিমি সাহিত্য-নির্ভর। কিন্তু সেইটেই তো একমাত্র জগৎ নয়। আমাদের বোধবুদ্ধিমতো বলতে পারি যে, বাংলা কবিতা আজও সেন্টিমেন্টের পিছুটানে আর প্রগলভতার চোরাবালিতে থেকে থেকেই বিপন্ন হয়ে পড়ে।’

অথচ পরিচয়টা আজকের ভুবনায়নের যুগে শক্ত ছিল না কিছু। হাত বাড়ালেই ইন্টারনেট, আজ কিন্তু যে-কোনও ভিনদেশের কবিতার সঙ্গে সখ্য পাতানো অনেক সহজ। কিন্তু আমরা সেদিকে হাঁটলাম না। ইন্টারনেটকে শুধু নিজের কবিতার বিম্ব দেখার কাজে ব্যবহার করলাম, যেমন জলে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখতেন আত্মমগ্ন নার্সিসাস। আমরা কবিতা মেলা, কবিতা সভা, কবিতা-উৎসবের আয়োজন করলাম, গোষ্ঠী বানালাম, (সেই যে যেমন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বলেছিলেন— ‘এসেছে বনগাঁ থেকে কবিসম্মেলনপ্রিয় তিনটি তরুণী/ একলরি কবি নিয়ে’)। কবিতার এক তৃণভূমি ছেড়ে অন্য তৃণভূমিতে যাযাবর পা-রাখলাম, কিন্তু অন্যতর কবিতার মর্মে পৌঁছনোর চেষ্টা করলাম না। এমনকী, যারা ভিড় থেকে দূরে বসে নিভৃতির উপাসনা করলাম, তারাও নিজের কবিতাকে এত বেশি ভালবাসলাম যে, আমাদের পাঠরুচি নিজের বৈঠকখানার চৌহদ্দি পেরল না।

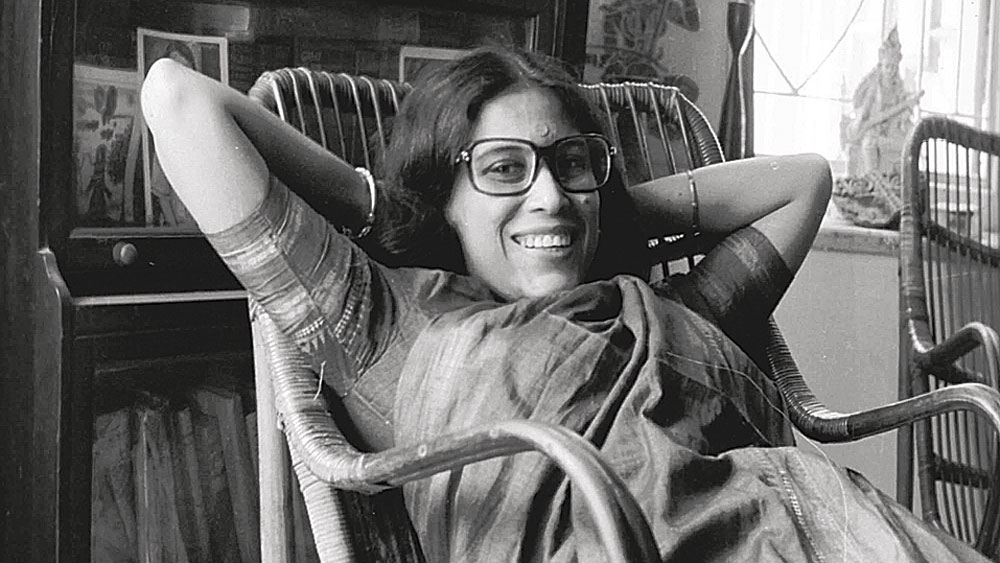

নবনীতা দেবসেন এবং এই লক্ষণ যে খুব সাম্প্রতিক, তাও নয়। নবনীতা দেবসেন যেমন লিখেছিলেন অনেক বছর আগে, বাঙালির কবিতাচর্চা প্রসঙ্গে, ‘এঁরা অলস নন, অতিমাত্রায় শ্রমশীল, কিন্তু সব প্রয়াস খরচ হয়ে যাচ্ছে স্বনামপ্রচারে। শিল্প অনুশীলনের জন্য আর বাকি থাকছে না বিশেষ সময়। পাড়ার মাঠে খেলতে নামবার আগেই এঁরা যে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে ব্যাকুল।’ শিল্প অনুশীলনের অনিবার্য শর্ত যে নিজের লেখার বাইরেও তাকানো; ধ্রুপদী ও সমকালীন, দেশ ও দেশান্তরের বিবিধ কবিতার কাছে নত হওয়া, সে-কথা আমাদের সমবেত চেতনা থেকে যেন উবে গেছে কবে!

ভারতের অন্য ভাষার কবিতাও তেমন পড়ি কই আমরা? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আসাম-সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির সাহিত্যিকরা ঢের বেশি খবর রাখেন বাংলা কবিতার। আসামেরই এক তরুণী গদ্যকার আমাকে বলেছিলেন, হাংরি জেনারেশনের কবিতা তাঁর ভাল লাগে। ওড়িশার বর্ষীয়ান সাহিত্যিককে দেখেছি মহানদীর পটভূমিতে লিখিত বাংলা উপন্যাস গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলে যেতে। তাঁদের সামনে লজ্জায় স্বীকার করেছি, আমি তাঁদের ভাষার সাহিত্য বিশেষ পড়িইনি।

তবে কি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এক ধরনের অহংবোধই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে অবচেতনে, বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বাংলা কবিতার বাইরে তেমন কিছু হচ্ছে না ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে? হ্যাঁ, হাতে-গোনা কিছু লিটল ম্যাগাজিনকে দেখেছি অন্য ভারতীয় ভাষার কবিতার বাংলা অনুবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম।

আর নিজের রাজ্যের কবিতা? বাংলা কবিতার উদযাপন যে কী তুমুলভাবে কলকাতা-কেন্দ্রিক, আমরা সবাই জানি। অথচ গ্রামে-মফসসলে-জেলাশহরগুলোতে নিয়ত বহমান কবিতার যে স্রোত, তা রাজধানীকেও পুষ্টি জোগাতে সক্ষম। আর বাংলা ভাষার বাইরেও যে কবিতা লিখিত হয়ে চলেছে এই রাজ্যের বুকে? সাঁওতালি কবিতা, কুড়মালি কবিতা, নেপালি কবিতাকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছি আমরা? বছর দুই আগে একটি দীর্ঘ নেপালি কবিতা অনুবাদ করতে হয়েছিল একটি অনুষ্ঠানের জন্য, যে কবিতার নাম বাংলা ভাষান্তরে রেখেছিলাম, ‘তিস্তার শেষ কবিতা’। সেই কবিতাটি তার উপমা-ভাষাপ্রয়োগ-চিত্রকল্প— সবকিছু মিলিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল বহুদিন। উত্তরবঙ্গে বড় হওয়া আমি আত্মার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলাম কবিতাটির সঙ্গে। আগে যে পড়িনি, সে ক্ষতি তবে কার? আমারই তো?

পাঠের পরিধিটুকু বাড়ালে হয়তো অনির্বচনীয় কিছু সংযোগ চোখে পড়ত আমাদের। যেমন, রিলকে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু তুলনা টেনেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের ‘আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে’ আর রিলকের, ‘ভগবান, তুমি কী করবে, বলো, আমার মৃত্যু হলে?’-কে বসিয়েছেন পাশাপাশি। দুই কবিকেই নিবিড়ভাবে না চিনলে এই সংযোগস্থাপন তো অসম্ভব। সমসাময়িক কবিতাতেও তো এইভাবে বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু যোগ করে রেখা টেনে নেওয়া যায়। কিছুকাল আগে লেবানিজ লেখিকা ও কবি জৌমনা হাদ্দাদের কবিতায় বাইবেলের লিলিথ মিথের ব্যাবহার দেখে ভেবেছিলাম, এমনই চরিত্র, এমন প্রেতিনী-পিশাচিনীদের নিয়েই তো লিখেছেন আমাদের সংযুক্তা বন্দ্যপাধ্যায়-যশোধরা রায়চৌধুরীরা… তবে তো সবাই একই বৃহত্তর সিস্টারহুডের অংশ?

দেশকাল জুড়ে জুড়ে অখণ্ড সেই বৃত্তকে খুঁজে পাওয়ার জন্যই বিশ্ব কবিতা দিবস। যে বৃত্তে পাশাপাশি হাঁটেন ভাস্কর চক্রবর্তী আর ভাস্কো পোপা, একে অন্যের কাছে এসে বসেন দেবারতি মিত্র আর মামাং দাই। ‘বিশ্ব’ আর ‘কবিতা’ শব্দদুটো পাশাপাশি বসালেই সেই আশ্চর্য ব্যাপ্তির আভাস ভেসে আসে। কূপমণ্ডূক কবিতাচর্চার কোনও স্থান ক্যালেন্ডারের এই তারিখটিতে নেই।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook