‘নায়ক’-এর পুনর্মুক্তির উচ্ছাস-উদ্দীপনার মধ্যে চোখে পড়ল, এক ছোকরা খুব বুদ্ধি খাটিয়ে লিখেছে যে, দক্ষিণ কলকাতায় একটি প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখতে গিয়ে সে চাক্ষুষ করে যে, অধিকাংশ দর্শকই মধ্যবয়স্ক; তাতে তার প্রশ্ন জাগে যে ‘নায়ক’, সত্যজিৎ বা উত্তমকুমার এখনকার প্রজন্মের কাছে আর ‘প্রাসঙ্গিক’ কি না। প্রাসঙ্গিকতার এহেন সংজ্ঞা দেখলে সংজ্ঞা হারানোর উপক্রম হয়। এভাবে ভাবলে, ধর্মতলার গলিঘুপচির মধ্যে ল্যাপটপ সুশ্রুষার যে অজস্র দোকান, সেখানকার ডেটা-রিট্রিভকারি ‘বিশেষজ্ঞ’ রবীন্দ্রনাথের থেকেও ‘প্রাসঙ্গিক’, কারণ তাঁর কাজটা প্র্যাকটিক্যাল। যা আমার ‘কাজে’ লাগে না, বা আমার প্রেক্ষিত থেকে জন্ম নেয় না, তা-ই যদি অপ্রাসঙ্গিক হয়, তাহলে ইতিহাসের কোনও প্রয়োজন নেই, পাতিহাঁসেই কেল্লা ফতে হতে পারে। উত্তম বা সত্যজিৎকে যদি প্রাসঙ্গিকতার ক্রস বহন করতে হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করা বৃথা যে, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কে?

যে জাতি অন্য এক গঙ্গোপাধ্যায়কে লর্ডস-এ শার্ট খুলে ওড়ানোর জন্য প্রায় বঙ্গশ্রী দিয়ে বসে, তাদের জানার কথা নয় যে, ১৯৬৯-এ শুরু হওয়া দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে প্রথম দশ বছরে সাতজন ছিল বাঙালি। দেবিকা রানি, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেবী, নিতিন বসু ও রাইচাঁদ বড়াল ওই সাতজনের ছয়জন। সপ্তম, ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। ওরফে ডিজি। প্রাপ্তির বছর ১৯৭৫। তার আগের বছর পদ্মভূষণ। দাদাসাহেব ফালকে তখন ‘রাজনৈতিক’ তাঁবেদার হওয়ার মাপকাঠি হয়ে ওঠেনি, সেটা হলে এমার্জেন্সি-র বছরে ডিজি-র এই পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার কথা নয়। ডিজি ওই সম্মান পান, কারণ তিনি তার সমসাময়িকদের মতোই যোগ্য। কিন্তু শুধু অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক বললে ডিজি-র গল্পটা বোঝানো সম্ভব নয়। বরং বলা যেতে পারে, আদি বায়োস্কোপের একমেবদ্বিতীয়ম, ছটফটে, ম্যাভেরিক, জিন্দা-দিল অভিভাবক তিনি; বায়োস্কোপ নামক ‘আজব’ জিনিসকে মধ্যেবিত্তের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করে তোলার যে তখনকার সামগ্রিক প্রয়াস, তার ‘ভ্যানগার্ড’-ও ছিলেন ডিজি। দাদাসাহেব প্রাপকদের প্রথম দশকের তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আদিকালের ভারতীয় সিনেমায় বাংলা বা কলকাতা-স্থিত ছবির ওজন কতখানি ছিল। সেই ওজনের অনেকখানিই বহন করেছেন ডিজি।

আরও পড়ুন : রুটিরুজির জন্য গানের টিউশনিও করেছেন অখিলবন্ধু ঘোষ! লিখছেন সুকুমার সমাজপতি…

ডিজিকে বুঝতে গেলে তাঁর ছুঁয়ে যাওয়া ব্যক্তিদেরও বুঝতে হবে। তাতে শুরুতে রবীন্দ্রনাথ, শেষে উত্তমকুমার, মাঝখানে নীতিশ লাহিড়ী থেকে জেএফ মদন, প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে দেবকী বোস, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বীরেন সরকার, মায় হায়দরাবাদের নিজাম পর্যন্ত। বরিশালের এক সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারে ১৮৯৩-এর ২৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন ধীরেন্দ্রনাথ। চার সন্তানের কনিষ্ঠতম ছিলেন তিনি। তাঁর মেয়ে মনিকা গুহঠাকুরতার লেখা অনুযায়ী, সংস্কৃতিমনস্ক হলেও বাড়ির ছেলের নতুন ধরনের শিল্পের দিকে টান সহজে মেনে নিতে পারেনি তার পরিবার। প্রায় ত্যাজ্য করা হয় তাকে। তিনি দ্বারস্থ হন রবীন্দ্রনাথের। বিশ্বভারতী পূর্ববর্তী পাঠভবনে আসেন ধীরেন্দ্রনাথ, সেখানে ‘ডাকঘর’ বা ‘বাল্মীকি প্রতিভা’-য় তার অভিনয় মন কাড়ে কবির। এই নাটকের কাজেই মেক-আপ আর পারফরমেন্স-ধর্মী সাজসজ্জা আকৃষ্ট করতে শুরু করে ডিজিকে। সেই আকর্ষণ তিনি বহন করেছিলেন বহুদিন। শ্রীমতি গুহঠাকুরতার স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, এই সময়ে নাকি কবির একটি পোর্ট্রেট তোলেন ডিজি। তাঁকে না জানিয়ে এই কাজ করায় দুষ্টু ছাত্রের প্রতি কিঞ্চিৎ রুষ্ট ছিলেন কবি। কিন্তু সেই ছবিকেই রঙে ভরিয়ে কবিকে দিতেই সানন্দে সেই উপহার গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পাঠভবনের পর এদিক-ওদিক গিয়ে শেষে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে ডিজি পাশ করেন ১৯১২ সালে। ডিজির জীবনের মোড়ঘোরানো ঘটনাগুলির প্রথমটি আসে ওই দশকের মাঝামাঝি, যখন ফোটোগ্রাফির প্রতি আগ্রহ আর মেক-আপের প্রতি ঝোঁককে এক জায়গায় আনেন ডিজি। ‘ভাবের অভিব্যক্তি’ নামে আস্ত একটি বই তৈরি করেন, তাতে বিভিন্ন সাজে, রূপে, ও অভিব্যক্তিতে ধরা পড়েন ডিজি নিজে। দুই লিঙ্গের সাজেই দেখা যায় তাঁকে। ওই সময়ে ‘সিনেমা-থেটার’-এর সাজসজ্জা নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষামূলক কাজ একেবারে বিরল। সেই বই তাঁকে বহু লোকের নজরে আনে। তার মধ্যে ছিল সেই সাহেবি আমলে কলকাতা পুলিশও। তাঁর তুখড় প্রতিভা কাজে লাগিয়ে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাদের গুপ্তবেশ সিদ্ধহস্ত করার বিভিন্ন উপায় শিখিয়েছিলেন ডিজি। কিন্তু আদতে সেই কাজ বাংলার অগ্নিযুগের উদীয়মান স্বরাজীদের ক্ষতি করছে বুঝতে পেরে, পুলিশের সাহায্যার্থে আর উৎসাহ দেখাননি ডিজি। এর মধ্যে হায়দরাবাদের একটি আর্ট কলেজে কিছুদিন প্রিন্সিপালের দায়িত্বও সামলে আসেন ডিজি।

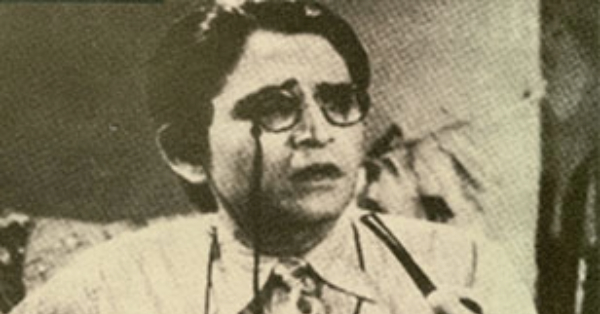

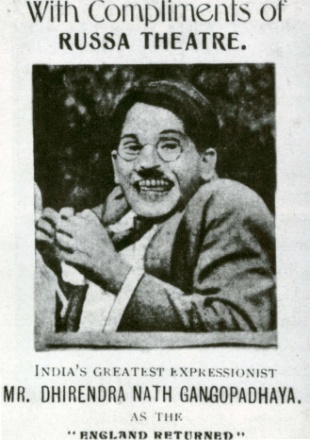

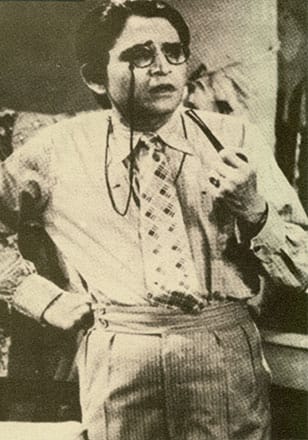

বায়োস্কোপের ভূত তাঁকে কবে পেয়ে বসল, সেটা সঠিক জানা না গেলেও মেক-আপ বা ফোটোগ্রাফিতে তাঁর পারদর্শিতাই যে তাকে ম্যাডনদের নজরে আনে, সেটা জানা যায়। কিন্তু ম্যাডনদের কোম্পানিতে আস্তানা না গেঁড়ে ১৯২১ সালে সেই কোম্পানির অন্যতম বড়কর্তা নীতিশ লাহিড়ী ও অঙ্কনশিল্পী জ্যোতিষ সরকারের সঙ্গে মিলে ডিজি তৈরি করলেন ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি। গল্পটা মজার। ম্যাডনদের প্রতিপত্তি তখন প্রশ্নাতীত। কলকাতায় বসে প্রথম পূর্ণদৈঘ্যের ছবি ‘বিল্বমঙ্গল’ তৈরি হয়ে গেছে, এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস-সহ বেশ কিছু ‘অডিওন’ বা সিনেমা হল চাক্ষুষ করেছে শহর, টালিগঞ্জে ম্যাডন স্টুডিও তৈরির পথে (আমরা তাকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও হিসেবে চিনি)। ইতালিও ক্রু, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নায়িকা, পার্সি কস্টিউম, মার্বেল প্যালেসের মতো নিও-ক্লাসিকাল স্থাপত্যের নৈমিত্তিক ব্যাকড্রপ ও ভারতীয় পুরাণের মিশেলে ততদিনে কিম্ভূতকিমাকার পাঁচমিশালি ছবির ফর্মুলাটা আস্তে আস্তে আয়ত্ত করছে ম্যাডনরা। এই ফর্মুলা পুরো গত শতকের দ্বিতীয় দশক ধরেই জনমোহনের নিজস্ব পরিসর তৈরি করবে। নির্বাক যুগে ভাষার বালাই নেই, তাই সিনেমার কোনও সাংস্কৃতিক বিশ্বস্ততা বা আনুগত্যের প্রয়োজন নেই, এরকমই একটা ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে ম্যাডন থিয়েটার। সেই বাজারে নাম ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি হলেও, ডিজি-রা যে বার্তা দিতে চাইছিলেন, সেটা হল, ম্যাডনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একটা আদ্যোপান্ত বাঙালি ফিল্ম সংস্থা তৈরি করার। নির্বাক যুগে ভাষার জোর সিনেমার না থাকলেও, তার যে একটা পরিচিত পরিমণ্ডল থাকতে দোষ নেই, সেই বার্তাই ছিল মূল। এবং প্রথম ছবিতেই বাজিমাত। চার্লি চ্যাপলিন অনুপ্রাণিত স্ল্যাপস্টিক-ধর্মী ‘বিলেত ফেরত’। এক বিলেত-বিলাসী মানুষের দেশে ফিরে দেশীয় আচার-আচরণে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কাহিনি। সেই ছবি মুক্তিও পেল এমন একটি নতুন হলে, যা ম্যাডনদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রথম ‘বাঙালি’ সিনেমা হল। পূর্ণ। তখন নাম ছিল রসা থিয়েটার। পোস্টারে লেখা ছিল ‘ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ইন্ডিয়াজ গ্রেটেস্ট এক্সপ্রেশনিস্ট অ্যাজ বিলেত ফেরত, অ্যাট রসা থিয়েটার’। এই শুরু। পরে বহুবার ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছে পূর্ণ। বর্তমানে সেই হলের জরাজীর্ণ কঙ্কালসার অবস্থা দেখলেই আমাদের ইতিহাসের প্রতি গভীর ‘মনোযোগ’-টা বেশ বোঝা যায়।

আর দু’টি ছবি করে ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি, ‘সাধু আর শয়তান’ তার মধ্যে একটি। ১৯২৩-এ এই সংস্থা ভেঙে গেলে হায়দরাবাদে ফেরত যান ডিজি আর নিজামের সহায়তায় খোলেন লোটাস ফিল্ম কোম্পানি, সেখানে তৈরি হয় ‘লেডি টিচার’ আর ‘ম্যারেজ টনিক’ নামে দুটো ছবি। সব ঠিক ছিল, কিন্তু বাদ সাধে ‘রাজিয়া বেগম’। ইলতুৎমিশ-কন্যা রাজিয়ার জীবনী অবলম্বনে সেই সময়ের নিরিখে বড় বাজেটের ছবিতে রাজিয়া আবিসিনিয়ারের ক্রীতদাসের প্রেমে পড়ছে দেখিয়ে, নিজামের ভয়ানক চক্ষুশূল হন ডিজি, একরাতের মধ্যে ছাড়তে হয় নিজাম-ক্ষেত্র। ফিরে আসেন কলকাতা। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র ডিজি নন। বড়ুয়াসাহেব-সহ বেশ কিছু স্থানীয় ও প্রাদেশিক ‘রাজা’-দের (পুরি, খড়িয়া, পাটনার রাজা), পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হল ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানি। মোট আটখানা ছবি হয় ওই কোম্পনির তত্ত্বাবধানে। ওখানেই হাত পাকান দেবকী বোস, দীনেশরঞ্জন দাস, শৈলেন বোস-সহ আরও অনেকে। এদের সবচেয়ে নামকরা ছবি ছিল ‘কামনার আগুন’, রানি পদ্মাবতীর জীবনের ওপর তৈরি বায়োস্কোপ। তখনকার দিনে রাজস্থান গিয়ে ছবিটির কিছু দৃশ্য তোলা হয়।

দুটো কারণে ভেঙে যায় এই সংস্থা। এক, সবাক যুগের আগমন। দুই, তার সঙ্গে সঙ্গেই আগত লন্ডনের কলেজ-ফেরত, শিক্ষিত, সমৃদ্ধিশালী, স্বপ্নদর্শী এক যুবক। বীরেন্দ্রনাথ সরকার। এখানে-সেখানে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা বাংলা ছবির যাবতীয় প্রতিভা এক ছাতার তলার নিচে নিয়ে এসে সরকার তৈরি করলেন— নিউ থিয়েটার্স। যা ক্রমে হয়ে উঠল সবাক যুগের দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম ফিল্ম স্টুডিও, একেবারে হলিউডি ধাঁচে। সেই বানে ম্যাডনরাই ভেসে গেলো, ডিজি তো কোন ছাড়!

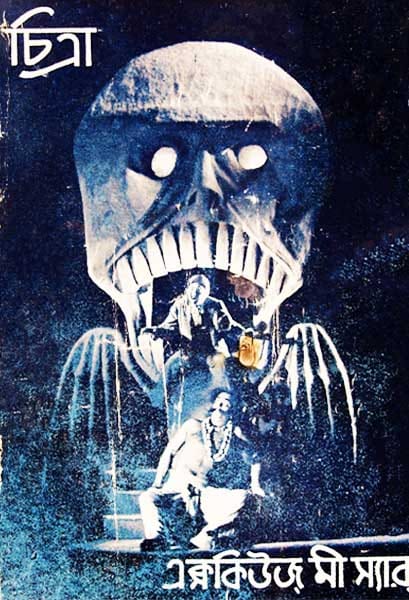

এর মধ্যে বড়ুয়ার সঙ্গে মিলে, ফ্রিলান্সার হিসেবে এবং নিজের স্বল্পস্থায়ী সংস্থা ডিজি টকিজ-এর হয়ে একাধিক ছবি বানালেন ডিজি। ছবিগুলোর নাম চমকপ্রদ: ‘এক্সকিউজ মী স্যার’, ‘হোয়াট নট’, ‘নাইট বার্ড’, ‘কান্ট্রি গার্ল’। কিন্তু ‘কামনার আগুন’-এর মতো দাগ কাটল না একটাও। এর পরে ডিজি আর বড়ুয়াসাহেব দু-জনেই যোগ দিয়েছিলেন নিউ থিয়েটার্স-এ। অবশ্য এর অনেক আগেই, ১৯৩০-এ তৈরি ‘পঞ্চস্বর’-এ নিজের স্ত্রী রমলা দেবীর সঙ্গে অভিনয় করেন ডিজি, তখনকার দিনে যা ছিল কল্পনারও অতীত। রমলা দেবী ওই ছবি মুক্তির আগেই দেহ রাখেন। তাতে খুব ভেঙে পড়েছিলেন ডিজি। তার দ্বিতীয় স্ত্রীয়ের কন্যাই সম্ভবত শ্রীমতি গুহঠাকুরতা, যাঁর স্মৃতিচারণে আসে চারের দশকের শুরুর দিকের আরও দুটো ছবি— ‘পথ ভুলে’ আর ‘দাবি’— যে দু’টিতেই শিশু শিল্পী হিসাবে বাবার সঙ্গে কাজ করার বিরল অভিজ্ঞতা হয় মনিকা দেবীর।

মধ্য-তিরিশ থেকেই বাংলা ছবি প্রাপ্তবয়স্ক হতে শুরু হয়েছে— এসেছে ‘দেবদাস’, ‘মুক্তি’ পরে ‘কবি’, বা আরেকটু পরে ‘উদয়ের পথে’। ডিজি-র স্বাভাবিক যে ছটফটে সিনেমা-স্ল্যাপস্টিক আর উচ্চস্বরের ‘হুমার-এর মিশেল’— সেটা পিছু হটতে শুরু করেছিল আগেই। তার শেষ নির্দেশিত ছবির নাম ‘কার্টুন’, চারের দশকের শেষে। এর মধ্যে অনেক ছবিরই উল্লেখ ছাড়া কিছু মেলে না। কিছু ছবির লবিকার্ড বা বুকলেট পাওয়া যায়। ব্যস, ঐটুকুই।

সিনেমার শিল্প নিয়ে উদ্দীপনা, অভিনয়ের খুঁটিনাটি বুঝে নেয়ার চেষ্টা— কোনওটারই কমতি ছিল না ডিজির। অন্যান্য অনেক অভিনেতার মতো তিনি শুধু অভিনয় নিয়ে থাকলেই আদি সিনেমায় অমরত্ব পেতেন। কিন্তু নতুন কিছু করার নিরলস অভিপ্রায় কোনওদিন পিছু ছাড়েনি এই ভদ্রলোককে। তাই বারবার ডুবেছেন, ভেসে উঠেছেন আবার। দমে যাননি। কিন্তু ৪৯টি ছবির মধ্যে শেষ অবধি মনে রাখার মতো ছবি হয়েছে একেবারেই হাতে গোনা। সেগুলোও হারিয়ে গেছে কালের গহ্বরে, তাই ডিজি নামক আদি কালের অগ্রণী সিনেমা-ব্যক্তিত্বের কাজ চাক্ষুষ করার আর কোনও সুযোগই নেই আমাদের। ডিজির ওপর কল্পনা লাজমির তথ্যচিত্রেরও হদিশ মেলে কি? শুধু আমরা আন্দাজ করতে পারি যে, সম্পূর্ণ রোমান্টিক হীরালাল সেন ও সুশিক্ষিত বিচক্ষণ বীরেন্দ্রনাথের মধ্যেকার সেতু ছিলেন ডিজি— তিনি কিছুটা রোমান্টিক, কিছুটা খ্যাপাটে, কিছুটা ব্যবসায়িক, কিন্তু পুরোটা ‘এনডিয়ারিং’।

দুটো কথা উল্লেখ করে শেষ করা যাক। ডিজির কিংবদন্তি-সম মেক-আপ সজ্জা আদতে কতটা কার্যকর, সেটা নিয়ে ডিজির সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নেন দেবকী বোস ও বড়ুয়াসাহেব। এরপর তিনদিন দমদম-স্থিত বড়ুয়া পিকচার্স স্টুডিওর সামনের ফুটপাথে ভিক্ষুক সেজে বসে থাকেন ডিজি। আস্তে যেতে বারবার তাকে দেখলেও বিন্দুমাত্র তার বন্ধুকে চিনতে পারেননি বড়ুয়াসাহেব। তিনদিন বাদে ধরা দেওয়ায় ডিজির কাছে তাদের হার স্বীকার করেন দু’জনে।

দ্বিতীয় গল্পটার জন্য একটু রোমাঞ্চের সহায়তা প্রয়োজন। ১৯৫১ সালে মুক্তি পায় ‘ওরে যাত্রী’ নামে একটি ছবি। তাতে অন্যতম মূল ভূমিকায় ছিলেন অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক এক নতুন, কাঁচা অভিনেতা, আর-এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। ছবিটি চলেনি। কিন্তু একটু ভাবলে রোমাঞ্চ হয় যে, বিংশ শতকের ঠিক মাঝখানে, একটি মামুলি সিনেমার অন্তরালে, ওই শতকের প্রথম ভাগের অন্যতম বায়োস্কোপ-নিয়ন্তা অজান্তেই যেন ব্যাটনটি ছেড়ে দিলেন ওই দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কিংবদন্তিকে। ডিজির জীবনের মতোই একটা সমাপতন আরেকটা আরম্ভের সূত্র তৈরি করে দিল।

কারণ অরুণকুমার তো আর কেউ নন, ভবিষ্যতের উত্তম।