মানুষের সভ্যতার বিস্ময়চিহ্নগুলোর মধ্যে একটা, আমার কাছে, তার ভাষা নির্মাণ আর প্রচলন। সত্যি তো আর ফুল ফোটা নয়, তবু যেন মনে হয়, মাটি থেকে গাছ ধরে একদিন ফুলের বিকশিত হওয়ার মতোই পরমাশ্চর্য এই ব্যাপারটা। আর পাঁচটা প্রাণীর মতো অর্থ-সংকেতময় শব্দ করার থেকে হঠাৎ কেমন করে তার সঙ্গে যুক্ত হল নির্দিষ্ট ধ্বনিরূপ, শব্দ, বাক্যগঠন। আর সেই বাক্যগুলির ক্রমশ জটিল ও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠা মানুষের মনোজগৎ, সমাজ, প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের বৈচিত্র, জটিলতা, তার সঙ্গে জুড়ে গেল সেই সবকিছুকে প্রকাশ করার তাগিদ।

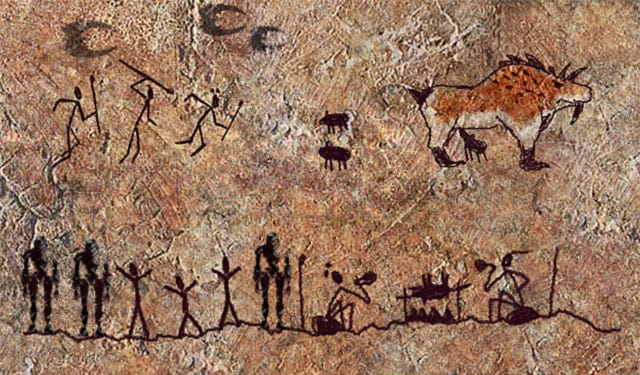

গল্পকথক হিসেবে, শ্রোতা হিসেবেও, আমার কাছে এ এক পরম কৌতূহলের প্রশ্ন, কোন গল্প প্রথম বলত মানুষরা? খাদ্য সংগ্রহের গল্পই নিশ্চয়। শিকারের গল্প? ঘুরে বেড়ানোর গল্প? তাই কি আকাশের তারামণ্ডলগুলি সবই নানারকম জন্তু কিংবা পাখির, নদী সমুদ্রের উজ্জ্বল অক্ষরে আঁকা ছবি? ওইসব তারামণ্ডলের গল্পগুলোরও কালভেদ আছে। আছে স্থানভেদে সভ্যতার ভিন্নতা। যে মণ্ডলটি পশ্চিমে বিশাল হাতা (খাবার তুলে দেবার বস্তু) কিংবা প্রকাণ্ড ভাল্লুক, মোটামুটি সেটাই কেন পুব অঞ্চলে কোথাও সপ্তঋষি কোথাও, সাত ছেলে-বউ মিলে বয়ে নিয়ে চলা ‘বুড়ির খাটিয়া’ (সাঁওতাল জাতির ‘বুড়ি পারকোম’। এরা সেটা নিয়ে মাকে দাহ করার জন্য আ-পোড়া জমিন খুঁজতে খুঁজতে আকাশে গিয়েছে), কেন আমাদের আকাশগঙ্গা ইউরোপেও একটি ছোট প্রবাহিণী, যার দুই পারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ভাইবোনের পারাপারের জন্য বছরে একদিন সোয়ালো পাখিরা এপার-ওপার পুল বেঁধে দেয়। বছরের অনেকটা সময় নিয়ে আকাশের গল্প শাসন করে দুই কুকুর সঙ্গে করে এক বিশালকায় শিকারি পুরুষ, যার তিরে বিদ্ধ এক আকাশি বৃষের চোখ। আমাদের এক একটি চারতারার মণ্ডল কী সূক্ষ্ম কাল্পনিক সংস্থাপনে, একটি কাক হলে অন্যটি দীর্ঘ গলা আর ভারী পিছনের উড়ালভঙ্গি নিয়ে রাজহাঁস; আবার দক্ষিণ গোলার্ধে ওরকমই চারটি তারার কাল্পনিক ছবি কোথাও সাদার্ন ক্রস, কোথাও জলাশয়, কোথাও বা আরও কিছু। এতখানি তার গুরুত্ব যে, অনেক পরে দক্ষিণ গোলার্ধের একাধিক দেশের পতাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে ওই চারটি তারার বিস্ময়! উত্তরে দক্ষিণে অন্য চার চার তারার মণ্ডল নিয়ে আবার আছে ঈগল আর ফিনিক্স পাখিও। আকাশই কি তাহলে মানুষের প্রথম গল্পের ছবি? আর অরণ্য।

আরও পড়ুন : চাকতির খেলায় জুটেছিল অমোঘ নম্বর, ৪২০!

পড়ুন সৌগত রায়বর্মনের কলমে কিসমাত কানেকশন পর্ব ২…

এই ভিন্নতার আভাস, যা নিহিত আছে পৃথিবীর এরকমই অনেক ‘প্রথম গল্প’-র মধ্যে, তা-ই কি সভ্যতার বহু পরবর্তীকালে এসে ক্রমশ হয়ে উঠেছে জটিলতর? অনেক বেশি ঘটনাভিত্তিক? গ্রথিত হয়েছিল কাহিনি হিসেবে, মুখে মুখে প্রকৃষ্টরূপে চলমান, তাই প্রচলিত কাহিনি হিসেবে? কখনও সরল কথনে, কখনও বা আরও সংগঠিত ছন্দোবদ্ধ পাঁচালি, গায়ন, ব্যালাড রূপে? সাধারণভাবে আমরা হয়তো কল্পনা করতেও পারি না, কিংবা কখনও কখনও কেবল কল্পনাই মাত্র করতে পারি, শব্দ বা বাক্য থেকে কাহিনি, পাঁচালি, গাথা-র এই সময়সাধ্য, বিচিত্র চলনপথ।

বহুদিন চলতে চলতে গড়ে ওঠা এইসব কাহিনির মধ্যেই হয়তো কোনও কোনওখানে রয়ে গিয়েছিল বাস্তব বিভিন্ন ঘটনার দূরস্মৃতি, মাটির স্তরের মধ্যে যেমন বহুকাল গেঁথে থাকে কবেকার পোড়ামাটির বাসনপত্রের টুকরো, অথবা, ভিজে বালিতে শামুকের চলনদাগের মতো দুর্বোধ্য লিপিসংকেতে গল্পের ভেতরে রয়ে যায় কোনও ঘটনার প্রত্নছবি। একটি উদাহরণ দেখি, যে কোনও উদাহরণের মতোই সীমাবদ্ধ। ভারতের মৎস্যপুরাণের গল্পে প্রলয়বন্যাকালে রাজা নহুষকে প্রতিশ্রুতিমতো উদ্ধার করে এক সুবিশাল, একশৃঙ্গী মাছ। তার শিঙে লগ্ন রশিটি দিয়ে রাজা তাকে বেঁধে ফেলবেন সুমেরু পর্বতের চূড়ায়। চিনদেশের প্রাচীন কাহিনিতে অবিরত বর্ষণে বিরক্ত দেবী ন্যু-ওয়া দুই পাহাড়ের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশটা সেলাই করে দেন। এছাড়া আছে বহুল-প্রচারিত নোয়া-র গল্প। অন্যান্য দেশেও থাকতে পারে এমন কাহিনি।

এই দূর দূর দেশের সভ্যতার গল্পগুলোর মধ্যে চিত্তচমৎকারী কয়েকটা বিষয় আছে। প্রথমত, একটি কোনও বন্যার সামাজিক স্মৃতি। তাছাড়া তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার গল্পে যুক্ত থাকে এমন সব জিনিস, যেমন পাশাপাশি দু’টি পাহাড়ের চূড়া কিংবা একশৃঙ্গ-বিশিষ্ট বিশাল মাছ বা সরাসরি একটি বৃহৎ জলযানই— প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জিনিসগুলোর গড়ন একটি নৌকার আভাস দেয়। তার চেয়েও কৌতূহলজনক, ন্যু, নোয়া, নহুষ— তিনটে শব্দই ‘নৌ’ শব্দের প্রতিধ্বনি। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড-সহ বহু প্রাচীন শ্রবণকাব্যগুলির সবক’টিই এক নারীকে (এবং জমিও) নিয়ে দুই দল বলবান পুরুষের মধ্যে অতি প্রাচীন কোনও অধিকারের লড়াই। গ্রেকো-রোমান সভ্যতার প্রসারপাইনকে ঘিরে ডিমিটর-প্লুটোর লড়াই, মিশরের ওসিরিসকে ঘিরে আইসিস ও সেথ-এর সংঘর্ষ— একইসঙ্গে শীত-বসন্তের প্রকৃতি-বিবরণের পাশাপাশি ক্ষমতা দখলের অনেক স্পষ্ট কথন।

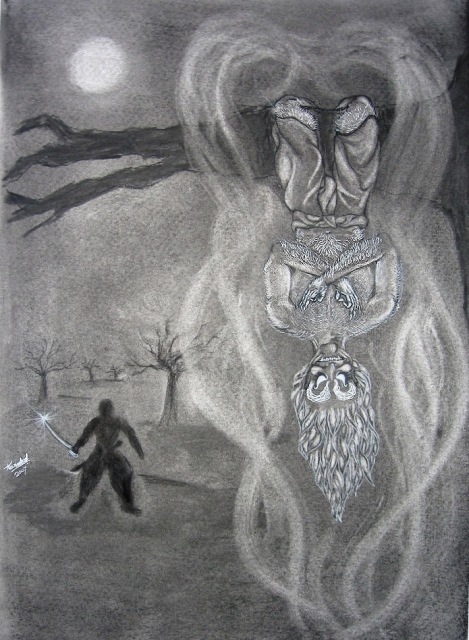

এইসব মুখে মুখে বাহিত হয়ে আসা গল্পকে অবলম্বন করে ক্রমশই সমাজে দেখা দিচ্ছিলেন একদল কথক বা চারণ। গল্প-গাথা শোনানোই যাদের বৃত্তি হয়ে উঠল। ক্ষমতাধারীদের পোষণ পেলেন তাঁদের অনেকে। বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতির মতো গল্পমঞ্জুষা জনপ্রিয় হল।

এই উদাহরণসমূহের তালিকা লম্বা হবে। প্রশ্ন হল, এসব কাহিনি-শৃঙ্খলার বীজগুলিকে নিয়ে। আদিম কোনও মানবগোষ্ঠীর প্রত্ন-গোষ্ঠীগত স্মৃতিতে কি রয়ে গিয়েছিল এরকম ঘটনার বিস্মৃত বীজ, না কি নানা সভ্যতাতেই এই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল কোনও কথকদের হাত, মানে স্বরফেরতা হয়ে?

লক্ষ করা যায়, প্রতি ক্ষেত্রেই গল্প, কখনও বা গাথা, হয়ে ওঠা কথনসমূহের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আশপাশের আরও অনেক উপকথা বা উপকাহিনি। মৌখিক কথার বিশেষত্ব নদীর মতো বেড়ে উঠতে থাকার এই স্বাধীনতা। সেই যুক্তকথাগুলির মধ্যেও ধরা দেয় সময় ও সমাজের অনেক পরিবর্তনের ছবি। দেখা যায় ধর্মের চিহ্ন, কৃষ্ণকথা, ওল্ড টেস্টামেন্ট, তফশির আবেস্তা— সেও বহন করে কাহিনির বীজ, যদিও অনেক সংগঠিত আর প্রচ্ছন্ন রূপে। তার গোড়ায় কোনও ঘটনা থাকতে পারে, থাকতে পারে কোনও কুশল কথকের প্রতিভাও। এমনকী, ঘটনার ছায়া থাকলেও তা অপ্রাসঙ্গিক। তা তখন কল্পকাহিনিরই ছবি। যেমন পুষ্পক রথ কিংবা সহস্র সহোদর।

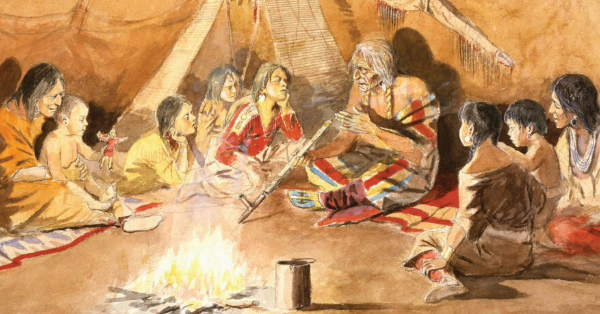

এইসব মুখে মুখে বাহিত হয়ে আসা গল্পকে অবলম্বন করে ক্রমশই সমাজে দেখা দিচ্ছিলেন একদল কথক বা চারণ। গল্প-গাথা শোনানোই যাদের বৃত্তি হয়ে উঠল। ক্ষমতাধারীদের পোষণ পেলেন তাঁদের অনেকে। বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতির মতো গল্পমঞ্জুষা জনপ্রিয় হল। মানুষ চিরকাল ভালবাসে গল্প শুনতে। অতি প্রাচীনকালে নিজেদের চারণের পশুগুলিকে ঘিরে জ্বালা আগুনের পাশে খোলা আকাশের নিচে শুয়েই হোক, তিন হাজার বছর আগে কোনও পাথুরে ‘রাজভবন’-এর উঠোনে বসে শিক্ষার ছলে কিংবা সাদা পর্দার ওপরে ফেলা আলোর ছায়া দিয়েই হোক, নানারকম করে গল্প শোনায় তার ক্লান্তি নেই। সময়ের স্রোতের ওপর দিয়ে তরতর করে এগয় মানুষের গল্প বলা আর গল্প শোনার পাকা ফসলের নৌকো।

নতুন গল্প জন্মাতে থাকে নিরন্তর, আবার একভাবে হাল ধরে থাকে প্রাচীন কিছু গল্পের নকশাও।

নিরক্ষর মানুষদের দেশে বহুকাল ধরে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক মূল্যবোধ, রাজনীতি, প্রথা, বাগভঙ্গি আবর্তিত হয়েছিল দু’টি কাহিনিগুচ্ছকে ধরে— রামায়ণ আর মহাভারত। উল্লেখযোগ্য যে, সেই মান্যতা সত্ত্বেও সমাজ কিন্তু এদের ধর্মগ্রন্থ বলেনি কখনও, বলেছে মহাকাব্য। এপিক। কথনকুশল মানুষরা যদিও জনপ্রিয় হয়ে থেকেছেন শ্রোতাসাধারণের কাছে, অভিভাবকের মতোই। অনেক পরে সেইসব গল্পেরই আধার হয়ে উঠল পর্বতচূড়াগুলি, গুহা, নদীধারা, সমুদ্রের তট, পাথর। নানা প্রাকৃতিক বিস্ময় গল্পের অভিজ্ঞান হয়ে উঠল। দেশময় ছড়ানো সীতা কিংবা দ্রৌপদীর রান্নাঘর, পাণ্ডবদের অরণ্যবসতির গুহা, ভীমসেনের হাতের বিক্রমচিহ্ন, যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ, রামের ধনুক, রাবণের কীর্তি— সংখ্যা-প্রাচুর্যের জোরেই যাদের পরাবাস্তব হয়ে ওঠা। একই সঙ্গে গল্পের স্বীকৃতি ও অবাস্তবতা।

এরই মধ্যে একসময় হাজির হয়েছে লিখিত অক্ষর। নলখাগড়া, পালক, গাছের বাকল, শেষে মুদ্রণযন্ত্র। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। কথিত শব্দ বন্দি হল নিশ্চিততার ফাঁদে। ‘ছাপার অক্ষর’ নামে এক ছদ্মসত্য বলা শব্দের মুক্তি আর শ্রেণি-নিরপেক্ষতা হরণ করে ভাগ করে দিল এক নতুন সক্ষমতার জাতি বিচারে— পড়তে পারা আর নিরক্ষর। পঠনপটু লোকেদের কাছে লেখা অক্ষর পড়তে পারাই শিক্ষার সমার্থক হয়ে দাঁড়াল, যেমন ঘটে শাসকের আয়ত্ত করা যে কোনও খেলনার বেলাতেই।

আবার কোনও খেলনাই শেষ কথা বলে না, কথার যেখানে নিজের জোর, সেখানে তা বয়ে চলে অন্তর্গত ধারায়। ওপরতলাকে প্রকাশ্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে তা বহমান থাকে জনতামানসের ভেতরের ফল্গুধারায়। ‘সকলের জন্য শিক্ষা’-র দীর্ঘ পথ চলেও মুখে মুখে বলা গল্পের ভাণ্ডার বাড়ছে বই, কমছে না। বরং নতুন করে একরৈখিক লিখিত সত্য, লিখিত অনড় জ্ঞান, মুদ্রিত শেষ কথার কংক্রিট ফাটিয়ে দেখা যাচ্ছে নানাবিধ মৌখিকতার কুচো কুচো প্রকাশ, তাকে অন্তর্ঘাত বলতে চাই বা না-চাই।

এরই মধ্যে একসময় হাজির হয়েছে লিখিত অক্ষর। নলখাগড়া, পালক, গাছের বাকল, শেষে মুদ্রণযন্ত্র। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। কথিত শব্দ বন্দি হল নিশ্চিততার ফাঁদে। ‘ছাপার অক্ষর’ নামে এক ছদ্মসত্য বলা শব্দের মুক্তি আর শ্রেণি-নিরপেক্ষতা হরণ করে ভাগ করে দিল এক নতুন সক্ষমতার জাতি বিচারে— পড়তে পারা আর নিরক্ষর।

ছাপা অক্ষর বলছে প্রাচীন মৌখিকতার কাহিনি। ছবিতে দেখছি, কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে কথকতা করছেন গ্রামত্যাগী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বিখ্যাত সাহিত্যিক বাসুদেবন নায়ার বলছেন, হাটের একপাশে বসে গল্প বলতে থাকা কথকের ক্ষমতার কথা, যিনি হাট করতে আসা গৃহস্থ মানুষদের আকর্ষণে জড়ো করছেন নিজের গল্পের চারপাশে। সমকালীন লেখকরা মৌখিক গল্পের ধরনকে তুলে নিচ্ছিলেন লিখনশৈলীতে। মহাশ্বেতা দেবী বা অমিতাভ ঘোষের মতো বহু শব্দশিল্পী ডুব দিচ্ছেন জনরব, কিংবদন্তি, জনশ্রুতি-ভিত্তিক উপন্যাসের সত্য রচনায়। আমাদের কারও কারও ছোটদের গল্পে কথা বলছে নিজেদের শৈশবের শ্রুতি। স্মৃতিলেখার ছলে তা শেকড়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিষয়ে, প্রকরণেও।

সরাসরি কথকতাও ফিরে আসছে নাগরিকতার হাটে, পুর্নদর্শনায়, থুড়ি, পুনর্শ্রবণায়। কেবল অনাথাসম নাথবতীর উপাখ্যান নয়, ভীলজাতির গীত মৌখিক মহাভারত রামায়ণের আনখশির পরিবর্তিত উপাখ্যান আগ্রহে শুনছেন মানুষজন। ছোটরা মুখে বলা গল্প শুনছে ক্লাসের বাইরে শুধু নয়, ক্লাসঘরের ভেতরেও, যদি তাতে তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনা যায় অন্যতর আকর্ষণ থেকে। বড়রা মুখে বলা গল্প শুনছেন নানা জায়গায় টিকিট কেটে। লেখা শব্দ, উচ্চারিত শব্দ, প্রায়ই বয়ে যাচ্ছে ‘এক বৈকুন্ঠের দিকে’, মনোযোগ হারানো মানুষের মন ফিরে আনতে।

কে যে কাকে কোথায় মেলাচ্ছেন!