হারানো সুর

কিছু কিছু ছবি অনেকক্ষণ ধরে একটা ধাঁধা গড়ে তোলে, শেষকালে হারানো ঘুঁটিটা খুঁজে দেয়। তখন বোঝা যায়, প্রথমে অতগুলো ব্যাপার অমন বেখাপ্পা ও অস্বস্তিকর লাগছিল কেন। উত্তরটা জেনে, নতুন চাবিটা সঙ্গে নিয়ে, কেউ যদি আবার ছবিটা গোড়া থেকে দেখে, তখন পুরো রসটা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ, এই ছবিগুলো যেন বলেই দেয়, ভাই, দু’বার দেখতে হবে। একবার অবাক হবে, দ্বিতীয়বার পুরোপুরি বুঝবে।

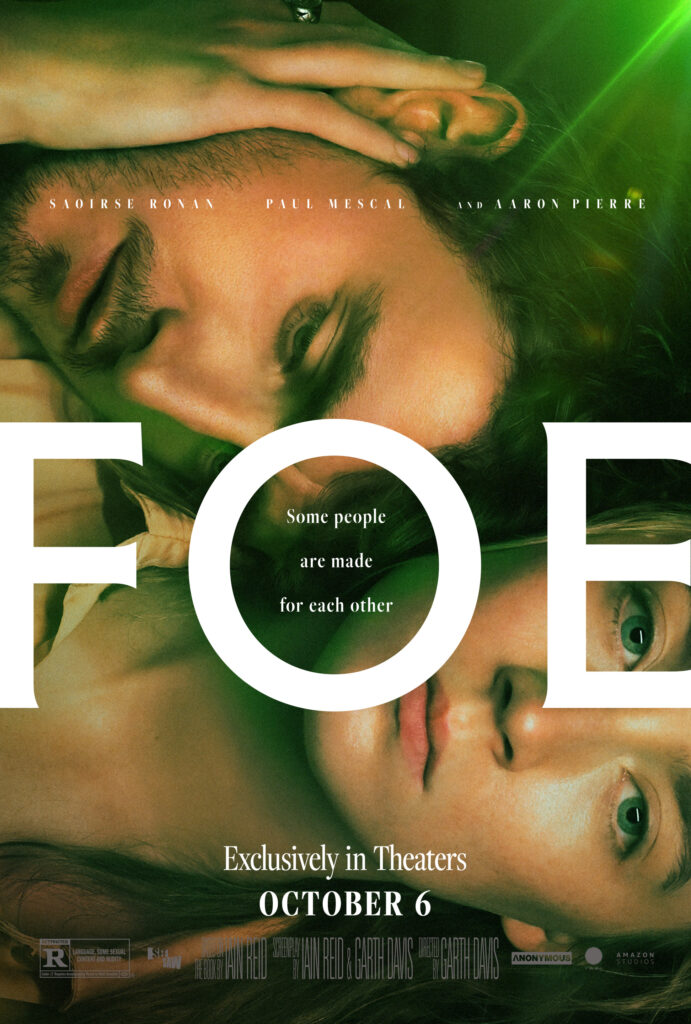

‘ফো’ (Foe) (চিত্রনাট্য: আয়ান রিড, গার্থ ডেভিস, পরিচালনা: গার্থ ডেভিস, ২০২৩) এরকমই একটা কল্পবিজ্ঞানের ছবি। তবে ছবিটা মোটে থ্রিলার নয়, শেষে কোনও রহস্যের সমাধান হয় না, অন্তিম চমকটা ছবির একটা প্রশ্নকেই জোরালোভাবে উপস্থিত করে, আর আমরা গোটা গল্পকে নতুন করে বুঝে, সেই প্রশ্নটাকে ঠিকঠাক পড়তে শিখি। ছবিটা যদিও প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছে একটা পরিবেশ-ধ্বস্ত পৃথিবীকে, যখন বেশ কিছু মানুষ বাধ্য হয়েই এই গ্রহ ছেড়ে একটা মহাকাশ-জাহাজকেই তাদের আস্তানা বানিয়েছে, কিন্তু ছবিটা মহাকাশ বা আবহাওয়া-সংকট নিয়ে নয়, প্রেম নিয়ে।

এক দম্পতি (জুনিয়র আর হেনরিয়েটা) থাকে একটা প্রাচীন খামারবাড়িতে। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে, আদ্ধেক গাছই শুকিয়ে গেছে, ধু-ধু রুখা বিশ্ব। তাদের বাড়িতে এক রাতে এক আগন্তুক এসে বলে, মহাকাশযানে যাওয়ার ডিউটি পড়েছে জুনিয়রের, বছরদুয়েক পরে সেখানে যেতে হবে।

আরও পড়়ুন : চিলির ছবি ‘ইন হার প্লেস’ কর্কশভাবে নারীস্বাধীনতার ঝান্ডা তোলে না! লিখছেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য…

এক বছর পর লোকটা আবার আসে। এবার সে বলে, কয়েকটা জরুরি তথ্য সংগ্রহ করবে, তাই এখানেই থাকবে এবং প্রচুর প্রশ্ন করবে ও ক্যামেরায় অনেক ছবি তুলবে। আর তারপর এও জানায়, জুনিয়র যদ্দিন থাকবে না, সেই দু’বছর হেনরিয়েটার যাতে একলা না লাগে, তাই জুনিয়রেরই হুবহু সদৃশ এক কৃত্রিম মানুষ (রোবট বা অ্যান্ড্রয়েড) নির্মাণ করে দেবে সরকার। জুনিয়র তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু শেষে মেনেও নেয়, কারণ লোকটা বলে, আগেকার দিন হলে তুমি একটা ফোটোগ্রাফ দিয়ে যেতে, এখন তার বদলে অবিকল একটা ‘তুমি’ দিয়ে যাচ্ছ, এই তো! লোকটা এরপর জুনিয়রকে গাদা গাদা প্রশ্ন করে, যা অস্বস্তিকর, এমনকী, টেপরেকর্ডার শুনে জুনিয়র বোঝে, সে হেনরিয়েটাকেও গুচ্ছ প্রশ্ন করেছে, যাতে এদের নিত্যদিনের ও ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের বহু স্মৃতি দিয়ে সে কৃত্রিম জুনিয়রের নিখুঁত স্মৃতিভাণ্ডার নির্মাণ করতে পারে। জুনিয়র অবশ্য অনেক কিছু দেখে-শুনে এও সন্দেহ করে, হেনরিয়েটা এখন তাকে আর তেমন চায় না, সাত বছর বিয়ের পর তার মন কিছুটা ক্ষয়ে গিয়েছে, এবং হয়তো এই তথ্য-সংগ্রাহক ও হেনরিয়েটা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। জুনিয়র হিংসে এবং অসহায়তার চোটে কান্নাকাটিও করে। অনেকবার হেনরিয়েটাকে সে বলে, চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

কল্পবিজ্ঞানের ছবিতে খুব রকেট-টকেট থাকে, ভবিষ্যৎ-বিশ্ব দেখানোর জন্য বহু স্পেশাল এফেক্ট ব্যবহার হয়, কিন্তু এখানে খুব সামান্য কয়েকটা দৃশ্যে এরকম কিছু জিনিস দেখানো হলেও, মূল ছবি জুড়ে শুধু একটা বাড়ি আর একজোড়া নর-নারী, এবং বাইরের বিশ্বের প্রতিনিধি হয়ে তাদের নিরিবিলি পরিসরে হানা দিচ্ছে অন্য লোকটা। যেন একটা রিক্ত প্রান্তরে আদম আর ইভ এবং একটা অবাঞ্ছিত সাপ। লোকটা যখন হেনরিয়েটার যৌন পছন্দ নিয়ে জুনিয়রকে প্রশ্ন করে, তার অস্বস্তি হয়। আবার লোকটা যখন শারীরিক পরীক্ষার নামে জুনিয়রের গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দেয় বা আচম্বিতে কবজিতে বেড়ি পরিয়ে দেয় (শরীরে জল মাপার যন্ত্র, কিছুতেই খোলা যাবে না), আমাদের মনে হয়, ইচ্ছে করে জুনিয়রকে দুর্বল করে দিচ্ছে, বা নজরদারির আওতায় আনছে।

যাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসে, জুনিয়র অস্থির হয়ে ওঠে, অনেক ঘটনার ইঙ্গিত সে ভাল বুঝতে পারে না, শুধু মনে হয়, চলে গেলেই সে হেনরিয়েটাকে হারাবে। কিন্তু সিনেমার শেষকালে বোঝা যায়, আমরা যাকে এতক্ষণ ধরে দেখছি, সে-ই আসলে জুনিয়রের ডুপ্লিকেট, তার প্রতিবিম্ব-রোবট। আসল-জুনিয়র দু’বছর আগে ডিউটি দিতে গিয়েছে মহাকাশযানে, আর আমরা ছবি দেখা শুরু করেছি তার চলে যাওয়ার দিনটা থেকেই, যেদিন জন্ম নিয়েছে ও কাজ শুরু করেছে এই নকল-জুনিয়র, এবং তার মানুষতা ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্যই তাকে এত অবলোকনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবার আসল জুনিয়র ফিরে এসেছে, তাই রোবটটাকে মেরে ফেলা হবে, তার কাজ ফুরিয়েছে।

যদিও এই কাহিনি-মোচড় পোড়-খাওয়া কল্পবিজ্ঞান-প্রেমীর কাছে খুব অপ্রত্যাশিত নয়, তবু রোবটের বিস্ময় ও বেদনা পর্দা থেকে ছিটকে আমাদের গায়ে লাগে। তার এতদিনের আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, দ্বিধা, ঈর্ষা, এমনকী, ফ্ল্যাশব্যাকে বিবাহের দিনের রোমন্থন অবধি আমরা দেখেছি, তার গা থেকে রক্ত পড়তে দেখেছি, তার যৌন পুলক ও স্ত্রীর প্রতি অতল আসক্তি-দৃষ্টি, রাষ্ট্রের আদেশে তার ব্যক্তিগত জীবন দুমড়ে যাওয়ায় নিরুপায় ছটফট, আখাম্বা আক্রোশ দেখেছি। শেষদিকের দৃশ্যে, যখন সে এবং আমরা একসঙ্গে জানতে পারছি, সে মানুষ নয় বরং আদল-পুতুল, তখন আমাদের মনে ফের জাগছে কল্পবিজ্ঞানের এক আদি প্রশ্ন: একটা প্রাণীর মধ্যে যদি মানুষের আবেগ, যুক্তি, অনুভূতি থাকে, তাহলে সে মানুষ নয় কেন? যদি মানুষ একটা আধারে মানুষী চৈতন্য রোপণ করে, তাহলে তাকে মানুষের সবক’টা মৌলিক অধিকার দিতে সে বাধ্য নয় কি?

ঠিক, এই পুতুলটিকে তৈরি করা হয়েছে দু’বছরের জন্য এবং তার কাজ অন্য একটা লোকের প্রক্সি দেওয়া, কিন্তু সেই লোকটার স্মৃতি এবং স্বপ্ন যদি এর মধ্যে থাকে, এ যদি টের পায় গ্লানি ও কামনা, তাহলে এ-ই বা সেই লোকটা নয় কেন? এবং রোবট যখন বারবার হেনরিয়েটার নাম ধরে কাতর ডাকতে থাকে, তাকে বলে ‘এসব বিশ্বাস ক’রো না, আমরা অন্য কোথাও চলে যাব’, হেনরিয়েটা আর থাকতে না-পেরে ছুটে আসে ও তারা পরস্পরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বলে ‘তোমায় ভালবাসি’, আমরা বুঝি, হেনরিয়েটা প্রথমে আড়ষ্ট ও সন্দিহান থাকলেও (গোড়ায় সে বাথরুম স্নান করতে করতে কেঁদেছিল, পরে স্বামীর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল, প্রথম রাতে তাকে অন্য ঘরে শুতে বাধ্য করেছিল, আমরা ভেবেছিলাম দাম্পত্য সংকট চলছে বোধহয়), পরে এই লোকটার মধ্যে আবিষ্কার করেছে তার স্বামীর হারিয়ে যাওয়া উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ, বেহিসেব ও ব্যাকুলতা, তারুণ্য ও মগ্নতা।

সে একটা রোবটকে ভালবেসেছে, আগাগোড়া জেনে যে, সে একটা রোবট। তাহলে কি সে পরকীয়া করল না? তার মানুষ-স্বামী এই গোছের প্রশ্ন করতে হেনরিয়েটা বলে, সে ওর মধ্যে স্বামীকেই দেখেছে, তাদের দাম্পত্যের প্রথমদিকে স্বামীর যে প্রসন্নতা, উদ্দীপনা, ঘোর ছিল— তা ওই রোবটের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে, তাই রোবটের প্রতি তার প্রেম আসলে স্বামীর প্রতি প্রেম-ই, শুধু স্বামীর কয়েক বছর আগের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রেম।

সরকারি লোকেরা এবং হেনরিয়েটার আসল স্বামী এই রোবট ও মানুষীর অকৃত্রিম প্রেমের সাক্ষ্যে স্তম্ভিত হয়, পরে এতদিনকার তথ্য-সংগ্রাহক রোবটকে বলেও: তোমার কথা বহুদিন ধরে লেখা হবে। সেই ইতিহাস-সম্ভাবনায় অবশ্য রোবটের কিছু যায়-আসে না, সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, এটা আমার জীবন, শিশুর ফোঁপানি ও বায়নার সুরে বলে: আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। আমাদের সমবেদনা তখন পুরোপুরি থাকে বন্দি ও আক্রান্ত, প্রতারিত ও তছনছ রোবটের প্রতি, সদ্য-আগত মানুষটার প্রতি নয়, আর আমরা ভাবি: এই আছাড়িপিছাড়ি প্রেমকে বিনাশ করছে যারা, এই আকুলিবিকুলি প্রাণীকে হনন করছে যারা— বিজ্ঞান ও সহজবোধের অজুহাত-ধারী নিষ্ঠুর অমানব।

কিন্তু এরপর ছবির যে প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে: হেনরিয়েটা কি তার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? সে একটা রোবটকে ভালবেসেছে, আগাগোড়া জেনে যে, সে একটা রোবট। তাহলে কি সে পরকীয়া করল না? তার মানুষ-স্বামী এই গোছের প্রশ্ন করতে হেনরিয়েটা বলে, সে ওর মধ্যে স্বামীকেই দেখেছে, তাদের দাম্পত্যের প্রথমদিকে স্বামীর যে প্রসন্নতা, উদ্দীপনা, ঘোর ছিল— তা ওই রোবটের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে, তাই রোবটের প্রতি তার প্রেম আসলে স্বামীর প্রতি প্রেম-ই, শুধু স্বামীর কয়েক বছর আগের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রেম। এখন তার স্বামীকে আমরা দেখি অনেকটা বিরক্ত, তিক্ত, তার মনের বয়স হয়েছে। এবং আগেই হেনরিয়েটা বলেছে, স্বামী তার পিয়ানো বাজানো পছন্দ করত না, তাই পিয়ানোটা বেসমেন্টে রাখতে হয়েছিল (রোবট-স্বামী আসার পর সে আবার পিয়ানোর আচ্ছাদন খোলে, এবং বাজাতে শুরু করে)। তাই বিয়ের বছর-সাত পর যে লোকটা মহাকাশে ডিউটি করতে চলে গিয়েছিল, তার বদলে হেনরিয়েটার জীবনে এসেছিল বছর-সাত আগের সেই লোকটাই। সেজন্যই আজ, যখন এই মানুষ-স্বামী নগ্ন হেনরিয়েটার স্তন ছোঁয়, নারী সাড়া দেয় না, রোবট-প্রেমিকের স্মৃতিতে কেঁদে ফ্যালে, পরে সংশোধন করে আদরে ব্যস্ত হয়। সে কাঁদছে তার স্বামীর জন্যই, যে স্বামীর স্পর্শে অধিক প্রেম থাকত, কাঁদছে সেই সময়ের জন্য, যখন নিজের সমর্পণ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল।

আমরা অনেকেই যার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছিলাম পাঁচ-সাত বছর পর তাকে আর খুঁজে পাই না, একই শরীরে অন্য আত্মাওলা লোকের সঙ্গে কেউ ঘর করি, কেউ ছেড়ে চলে আসি। আমাদের অনেকের নিখাদ দীর্ঘশ্বাস পড়ে আমাদের অতীত-নিজের জন্য, যাকে আমিও ভালবাসতাম আমার সঙ্গীও ভালবাসত, এখন দু’জনেরই তার জন্য মনকেমন করে। বহু নারী বিয়ে করেছিল ঝলমলে পুরুষকে, এখন ওষুধ এগিয়ে দেয় সদা-খিটখিটে লোককে, বহু পুরুষ ভালবেসেছিল ফুরফুরে নারীকে, এখন নেমন্তন্ন যায় বিষাদপ্রতিমার সঙ্গে। কিন্তু ভেতর-ভেতর নিরন্তর আগের লোকটাকেই খুঁজে চলে। এই ছবিতে দু’বছরের জন্য হেনরিয়েটা ফিরে পেয়েছিল তার প্রকৃত প্রেমাস্পদকে, তাহলে তার কি অনুগত থাকা উচিত ছিল বদলে-যাওয়া নিষ্প্রাণ প্রেমিকের প্রতি, শুধু এই কারণে যে সে ‘বর্তমান’, এবং সুতরাং ‘আসল’? এই ছবি জিজ্ঞেস করে, যদি কেউ প্রেম করে তার সঙ্গীর অতীত-আত্মার সঙ্গে, আর বাস করে বর্তমান (বদলে-যাওয়া) আত্মার লোকটার সঙ্গে, তবে তা কি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প?

গল্প আসলে মলিনতার। এই মানুষ-স্বামী অন্য কোথাও চলে যেতে রাজি নয়, স্থবিরতা ভেঙে ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, নতুনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা। এই খামারবাড়ির মাটিতে তার পূর্বপুরুষরা সমাহিত, ফলে অন্যত্র জীবন-সার্থকতা থাকতে পারে না, সে নিশ্চিত। তাই হেনরিয়েটা তাকে ছেড়ে যায়, জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ে সে চলে যায় অজানার সন্ধানে, এবং অবধারিতভাবে জুনিয়রের গৃহে আসে এক রোবট-হেনরিয়েটা (জুনিয়র ধীরে তাকে মেনে নেয়), যে এই নির্জন তেপান্তরে থেকে তৃপ্ত, নতুন মানুষ দেখতে পাওয়ার ক্ষুধা যার নেই, যার যৌন আশ্লেষ নিঃশর্ত। রুশ ছবি ‘দ্য ব্যানিশমেন্ট’-এ (পরিচালনা: আন্দ্রেই জিভিয়াগিনৎসেভ, ২০০৭) স্ত্রী বলেছিল গর্ভের সন্তান তার স্বামীর নয়, ছবির শেষে বোঝা গিয়েছিল, স্বামী তখন এতই প্রেমহীন ও সুদূর হয়ে গেছিল যে, সে বোঝাতে চেয়েছিল, এই স্বামী অন্য মানুষ। কিন্তু স্বামী ওই সন্তান ভিন-পুরুষের ভেবে গর্ভপাত করায়, এবং নারী মারাও যায়। প্রখর অভিমানের ছবি হলেও, সেই ছবি খুব নাড়া দেয় না, তার গতি ও গঠনে বড্ড মন্থরতা ও অলংকারপ্রিয়তা তার প্রাণটাকেই নির্বাসিত করে দেয়।

‘ফো’ ছবিটা অনেক নিবিড় ও বাহুল্যবর্জিত, তা নিবিষ্ট হয়ে শুধু দম্পতিকে দেখতে ও বর্ণনা করতে চায়, ঝুঁকে পড়ে তাদের মুখের রেখায় আর্তি বিহ্বলতা, সঙ্গতৃষ্ণা খুঁজে চলে। ছবিতে একসময় মানুষ সম্পর্কে রোবট বলেছিল, মানুষরা কী অনায়াসে কদর্যতা উগরে দিয়ে চলে যায়, তাদের সিকনি গয়ের লালা পড়ে থাকে উন্মোচিত ও দগদগে, তারা কেয়ারও করে না। হেনরিয়েটা যখন একটা পোকাকে দেখে বিরক্ত হয়েছিল, রোবট তাকে আদুরে স্বরে ডেকেছিল। ছবির শেষে রোবট-হেনরিয়েটা একটা পোকাকে প্রায় একই কোমল বাক্যে ডাকে, আর মানুষ-জুনিয়র পোকাটাকে নির্বিকার বোতলের আঘাতে তক্ষুনি পিষে দেয়, থেঁতলানো-ছ্যাতরানো অবশেষটার দিকে তাকায় অবধি না। হয়তো যে প্রেমহারা জীবনের ক্বাথ আমরা অনর্গল উদাসীন ছড়িয়ে-ছিটকে চলেছি নিত্যদিন, তা এক মৃত পরিত্যক্ত পৃথিবীরই দোসর।