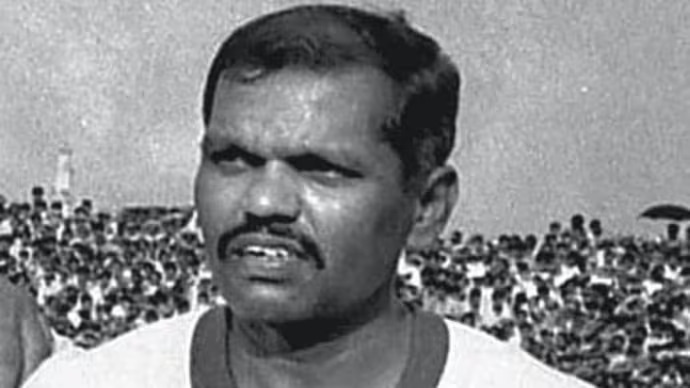

ছিন্নমূলের স্পর্ধা। ছিল তাঁরও। মা কেঁদেছেন একনাগাড়ে। সে বড় বিরক্তিকর ঘ্যানঘেনে ব্যাপার। কত বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, ‘খোকা যাস নে। কলকাতা ভয়ংকর শহর। তোকে গিলে খেয়ে নেবে রাক্ষসের মতো।’ শোনেননি। সেকেন্দ্রাবাদের বন্ধুরা বলেছে, ‘আদরযত্ন করে ক্লাব নিয়ে যায় বটে, কিন্তু ভাল খেলতে না-পারলেই হাত–পা ভেঙে কলকাতার রাস্তায় বসিয়ে দেয়। তখন বাটি হাতে ভিক্ষে করা ছাড়া গতি নেই।’ স্বয়ং কিংবদন্তি কোচ রহিমসাহেব তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্রকে অনেক বোঝান, ‘শুনুন মিস্টার, আপনার হায়দরাবাদি ফুটবল কলকাতায় একেবারে অচল।’ সেটাও উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখান। তিনি, তুলসীদাস বলরাম। নিরীহ অথচ দৃঢ়চেতা। নির্বিবাদ কিন্তু অন্যায় দেখলেই রুখে দাঁড়ানো স্বভাব। নির্মোহ, তবে সমর্থকদের ভালবাসার কাঙাল। ওপার বাংলা থেকে শিকড় খোয়ানোর অনিঃশেষ যন্ত্রণা বয়ে বেড়ানো মানুষদের ক্লাবেই শেষমেশ তাঁর ঠাঁই হয়। ‘ইস্টবেঙ্গল’ শব্দটা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বড় আদর আর পরম ওমে মুড়ে রাখতেন।

ফুটবল যাঁরা ভালবাসেন বা তার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রয়েছে, তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না, পাঁচের দশকের শেষদিক এবং ছয়ের দশকের শুরুতে যে ধাঁচের ফুটবল বলরাম উপহার দেন, ভারতীয় প্রেক্ষিতে তা ছিল একেবারে অকল্পনীয়। রিনাস মিচেল্স আয়াক্স অ্যামস্টারডাম দলটাকে একেবারে পাল্টে ফেলে বিশ্বকে প্রথমবার চমকে দেন ‘টোটাল ফুটবল’ উপহার দিয়ে। ছয়ের দশকের শেষদিক তখন। বিশ্বমঞ্চে মিচেল্স–প্রবর্তিত সিস্টেমের সেরা প্রতিফলন ১৯৭৪ বিশ্বকাপে। যোহান ক্রুয়েফের নেদারল্যান্ডস শেষ পর্যন্ত রানার–আপ হয়। জার্মানি ক্রুয়েফদের মোকাবিলা করে কীভাবে? তার জন্য একটা আস্ত ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের প্রয়োজন পড়েছিল! সেজন্যই জার্মানরা এখনও তাঁকে ‘কাইজার’ বা সম্রাট হিসেবে শ্রদ্ধা করে। তবে ‘টোটাল ফুটবল’ সম্পূর্ণ দলগত ব্যাপার বা সংঘবদ্ধতার কনসেপ্ট। হ্যাঁ, তার নেতৃত্বে ছিলেন ক্রুয়েফের মতো ক্ষণজন্মা এক প্রতিভা।

বিপ্রতীপে, বলরাম যে ফুটবল উপহার দিয়েছেন, তার সঙ্গে কোথাও প্লাতিনি বা জিদানের ধরন বা ধাঁচের মিল অনেকটা। সেটা সংগতও। মনে রাখতে হবে, বলরাম যে-সময় ফুটবল খেলেছেন, তখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশই পাঁচ ফরওয়ার্ডে খেলতে অভ্যস্ত। ভারত তার ব্যতিক্রম ছিল না। বলরাম ছিলেন তখনকার দিনের ইনসাইড ফরওয়ার্ড। কিন্তু এতটাই কমপ্লিট ফুটবলার যে, গোলরক্ষক থেকে সেন্টার ফরওয়ার্ড— দলের প্রয়োজনে সব পজিশনেই তাঁকে খেলতে হয়েছে। বল–স্কিল অতুলনীয়। আবার আক্রমণেও ক্ষুরধার। ছিল চোরা একটা গতি। বল আড়াল করা বা ‘শিল্ডিং’ চমৎকার। দল বিপদে পড়লে বা কোণঠাসা হলে, রক্ষণে নেমে বরাবর সহায়তা করেছেন। যে গুণ সে-সময়ের আরও নামী সব ফুটবলারদের ছিল না।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বিদগ্ধ কোচ এবং ফুটবল-বিশ্লেষক অমল দত্ত এভাবে তুলসীদাস বলরামের মূল্যায়ন করেছেন— এই প্রজন্মের ফুটবল-রসিকরা বলরামের নামটা শুনে থাকলেও— পঞ্চাশ ভাগের বেশি পাঠকই তার খেলা দেখেননি। বিদেশে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ক্রীড়াশৈলী সেলুলয়েডে ধরে রাখার বন্দোবস্ত থাকায়, সে-দেশের ক্রীড়া-রসিকরা দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খেলা দেখার যে বিশেষ সুযোগটুকু পান— এদেশে এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের প্রচেষ্টা শুরু না হওয়ায়, আমাকে বাধ্য হয়েই কথার পর কথা সাজিয়েই বলরামের ক্রীড়াপ্রতিভা এবং ক্রীড়াশৈলীকে পাঠকের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এবং শিক্ষিত পাঠকমাত্রই জানেন, শিক্ষা কিংবা উপলব্ধির জগতে কথা কত দুর্বল মাধ্যম। পেলে কেমন খেলে? পাঁচখানা বই লিখে যে ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, পেলের একটা খেলা দেখাই যথার্থ ক্রীড়া-রসিকের মনে— তা গড়ে দিতে পারে।

জীবনানন্দের সেই স্মরণীয় লাইনটা আপনাদের মনে আছে? ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি’ এবং এরই অনুসরণে যদি বলি, ‘সকলেই ফুটবলার নয়, কেউ কেউ ফুটবলার’, তাহলে আমার বক্তব্যে খানিকটা কাব্যের ছোঁয়া লাগালেও পাঠকের কাছে বলরামের ক্রীড়াপ্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমার অন্তত বিশেষ সুবিধা হবে। শ্রেণি-বিভাগের প্রশ্নে পৃথিবীর সব প্রখ্যাত ফুটবল-সমালোচকই আজ ফুটবলারদের পরিষ্কার দু’ভাগে ভাগ করে থাকেন। প্রথম দলে সেইসব ফুটবলাররাই পড়েন এবং এঁদের সংখ্যা প্রায়শই শতকরা নিরানব্বইজন— যাঁরা অগণিত ফুটবল-রসিকদের তাঁদের খেলার মাধ্যমে কিছুটা তাৎক্ষণিক আনন্দ দান করেই, নিজেদের ক্রীড়া-জীবনের একদিন ইতি করেন। আগামী দিনের কিংবা সমকালের ফুটবলারদের ওপর তাঁদের কোনও প্রভাব পড়ে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন সেইসব ফুটবলাররাই, (সংখ্যায় শতকরা একভাগ হয়তো) যাঁরা অগণিত ফুটবল-রসিককে তাৎক্ষণিক আনন্দে রাঙিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমকাল ও আগামিকালের ফুটবলারদের ওপরও প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে যান। সমসাময়িক তো বটেই, চিরকালের ফুটবলকেও এরা ডিকটেট করে থাকেন। এইসব বিরল প্রতিভাধর ফুটবলার— যাঁরা ফুটবলের ইতিহাসের পাতায় চিরকালের স্মরণীয় নাম হয়ে জ্বলজ্বল করেন, আজকের সমালোচকরা, তাদেরও স্ব-স্ব ক্রীড়াধারা অনুযায়ী বিভিন্ন নামে উল্লেখ করে থাকেন। যেমন, ইনস্টিংকটিভ, ক্রিয়েটিভ, সুযোগসন্ধানী, ফাইটার, কমপ্লিট প্রভৃতি। বলরামকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ফুটবলার অর্থাৎ, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে চিরকালের এক অনন্য নাম হিসেবেই মানুষ মনে রাখবে।

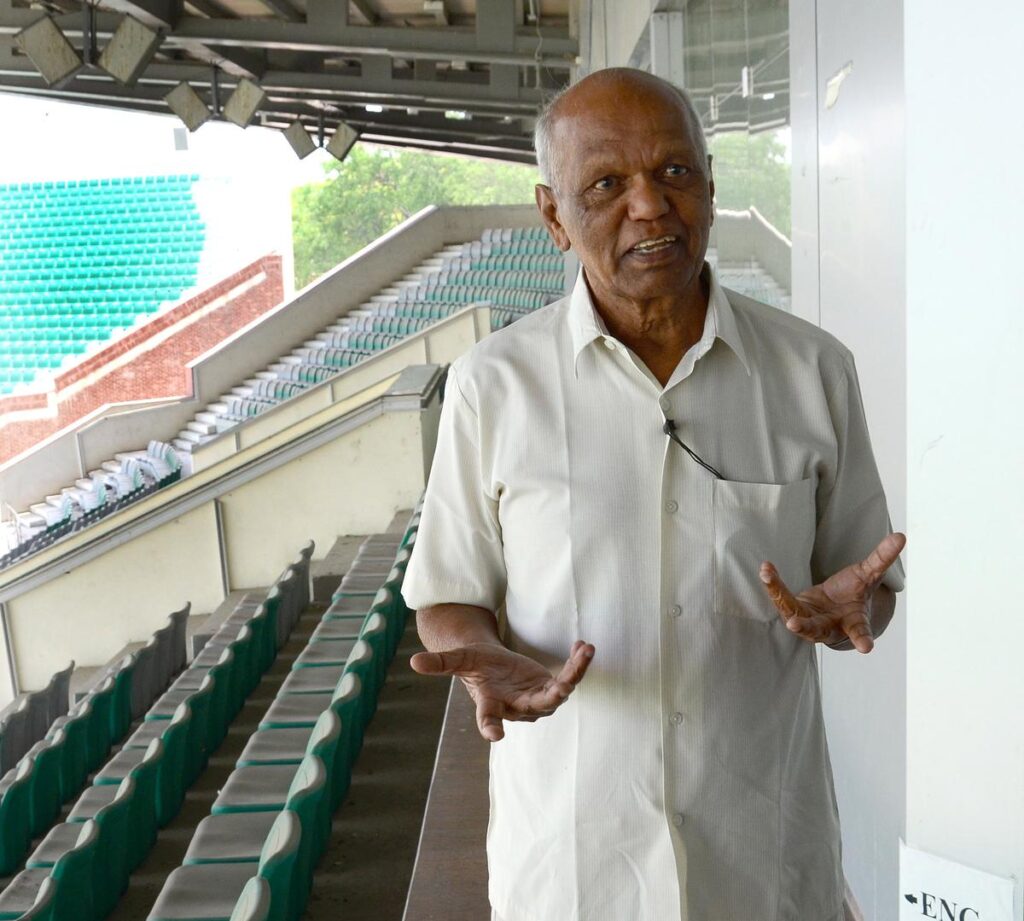

বলরাম প্রসঙ্গে এর চেয়ে ভাল শ্রদ্ধার্ঘ আর কী হতে পারে, যখন তাঁর চরম প্রতিদ্বন্দ্বী অথচ দুর্দান্ত টিমমেট চুনী গোস্বামী লেখেন— ‘বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না, বলরাম আমার দেখা অন্যতম সেরা এশীয় ফুটবলার। অসাধারণ টাচ, সূক্ষ্ম বল কন্ট্রোল এবং নিঃশব্দে শেষ অবধি লড়াই করে যাওয়ার দুঃসাহসই ওকে বড় করেছে। আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছে মানুষ বলরামকে। কী প্রচণ্ড অনুপ্রাণিত করতে পারত! সবচেয়ে বড় কথা, ওর স্বভাব ও চরিত্রই এমন ছিল যে, কখনও কারও ওপর কর্তৃত্ব করেনি। কিন্তু পাশাপাশি গোটা দলকে উদ্বুদ্ধ করেছে নিজের পারফরমেন্সে। কখনও বিশ্রী বিতর্কে জড়িয়ে পড়েনি বলরাম। কথা বলত মাথা নিচু করে। ফুটবল-বোদ্ধারা ওকে নিয়ে লাফালাফি করার সাহস পায়নি, বরং মনে মনে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। যুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতীয় ফুটবলকে সামান্য যে কয়েকজন ফুটবলার নিজের ঘাম, রক্ত দিয়ে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে, তাদের মধ্যে বলরামকে তার অবদানের জন্য ভোলা যাবে না। কলকাতা মাঠে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলে খেলার জন্য আমরা ছিলাম পরম শত্রু। কিন্তু মাঠের বাইরে? বলরামের চেয়ে বড় বন্ধু আমার কে ছিল? বাংলার হয়ে, ভারতের হয়ে একাধিক ম্যাচে ওকে পাশে পেয়েছি। এত বুদ্ধিমত্তার ছাপ ছিল ওর ফুটবলে, যা প্রতিদিন আমাদের নতুন করে চমকে দিত। অসম্ভব সব ঘটনা ঘটিয়ে, দুঃসাধ্য সব গোল করে কীভাবে এত নিঃস্পৃহ-ঠান্ডা থাকত— ভেবেই পাই না! যে মহৎ, যে সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার, তাকে ফুটবলের সব বিভাগেই যে কমপ্লিট হতে হবে, এ তো বলাই বাহুল্য। বলরামের সব ছিল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ দেশে ও বিদেশে ভারতীয় দলে ও রাজত্ব করেছে। ১৯৬২ জাকার্তা এশিয়াডে কিন্তু সেরা ফর্মে ছিল না বলরাম। তবু ওর অনুপ্রেরণা ছিল। ওর উপস্থিতিই সাহস জোগাত। সিস্টেম নিয়ে আজকাল অনেক, অনেক কথা বলা হয়। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে এবং ষাটের শুরুতে বলরাম যে মডার্ন ফুটবল খেলে গেছে, তা এখনও আমাদের শিক্ষণীয়। ইনসাইড ফরওয়ার্ড যে আক্রমণকে ধারালো করার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণকে মজবুত করতে পারে— এই অসামান্য কাজ বলরাম অনায়াসে করেছে। এবং পরিশ্রম ওর শরীর ভেঙে দিয়েছে। অসুস্থতা ভারতীয় ফুটবল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সেরা প্রতিভাটিকে।’

এই ফুটবল–মহাজীবনের সঙ্গে আমার জুড়ে যাওয়াটা বড় অদ্ভুতভাবে ঘটে। একপ্রকার চ্যালেঞ্জও বলতে পারেন। জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে এসেছি চুনী–পিকে–বলরাম ভারতীয় ফুটবলের ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বর। প্রায় একচল্লিশ বছর আগের কথা। খেয়াল করছিলাম, প্রচারবিমুখ এই ফুটবলার সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা অপার। কিন্তু কেউ তাঁর ব্যক্তিজীবনে কখনও উঁকি মারতে পারেন নি। সে আগলটাই ভাঙার লড়াই শুরু করি।

‘ফ্ল্যাশ ইন্টারভিউ’— টেলিভিশন বা রেডিওতে অন–দ্য–স্পট ঝটিতি-সাক্ষাৎকারকে এমনই বলে। জীবনে অসংখ্যবার করতে হয়েছে। তবে, আজীবন ৩ সেরার তালিকায় থাকবে— সত্যজিৎ রায়, অমিতাভ বচ্চন এবং ইন্দিরা গান্ধীর মুখোমুখি হওয়া মুহূর্তগুলো। প্রথম দু’জনকে রেডিওর জন্য, আর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীকে ১৯৮২ এশিয়াডে নেহরু স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে সংবাদপত্রের জন্য। ইন্দিরার পাশে তখন রাজীব গান্ধী এবং বুটা সিং। ‘আজকাল’ দৈনিকে তাঁর মতামত প্রকাশিত হয়। নিরাপত্তারক্ষীদের ড্রিবল করে বিগ বি–কে ধরা সম্ভব হয়েছিল নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ‘ইয়ারানা’ সিনেমার গান ‘সারা জমানা...’ শুটিংয়ের ফাঁকে। আমার পরম সৌভাগ্য, মানিকবাবুকে ‘আকাশবাণী’-র জন্য ডকু–ফিচার ফোর্ট উইলিয়াম সম্পর্কে বলাতে পেরেছিলাম। সংক্ষিপ্ত সামান্য বাইট, কিন্তু যথারীতি অসামান্য। পরে সেই ফিচার জাতীয় পুরস্কারও পায়।

‘ইস্টবেঙ্গল পরবর্তীকালে কিন্তু তার বিশ্বস্ত এক যোদ্ধাকে ন্যূনতম স্বীকৃতি দেয়নি। আমি ঠিক করেছিলাম, জীবনে আর ইস্টবেঙ্গলের দরজা মাড়াব না। এখন বুঝি, দূরে থেকে ভালই হয়েছে। ওই তো প্রতিদান। যতটা ভালবাসা, সেদিনই ভেঙে খান খান হয়ে যায়। অন্য কোনও ধরনের স্বীকৃতি চাইনি। টাকাকড়িও ভিক্ষে করিনি। ক্লাবের কর্মকর্তা হতে চাইনি।’

সাক্ষাৎকার নেওয়া এক বিশেষধরনের শিল্প। যাঁর মুখোমুখি হচ্ছেন, তাঁর থেকে সেরাটুকু নিংড়ে বের করাই প্রকৃত মুনশিয়ানা। শুধু সেরাটুকু নয়, পারলে সবটুকু। বুদ্ধদেব গুহ–র সঙ্গে একটা অসামান্য সাক্ষাৎকার সিরিজ রয়েছে, যা ‘আজকাল’ বই বিভাগ থেকে পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়— ‘ঋজুদার সঙ্গে’। অতীতে ডুব দিলে আজ মনে হয়, সে কাজ অপেক্ষাকৃত সহজই ছিল। লালাদা তো প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর মতো! একবার কথা বা আড্ডা শুরু করলে তাঁকে রোখে কার সাধ্যি? এমন গুণ অবশ্য ছিল পিকে ব্যানার্জিরও।

জীবনের কঠিনতম অ্যাসাইনমেন্ট? নির্মোহ, নিরহংকার, নিরাভরণ মানুষটাকে ছেঁকে তুলে আনা। ফ্ল্যাশ ইন্টারভিউ নয়, একটা জীবন অখণ্ড তুলে ধরা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর পর্যায়ক্রমিক আলোচনায়, সাক্ষাৎকারে। বিশ্বাস করুন, অনুমতি তো দূর অস্ত, শুধু অভিমান ভাঙাতেই লেগেছিল টানা মাসসাতেক। বলরামদা অবশেষে রাজি হলেন। দয়াই করলেন, বলব।

পিকে–চুনী–বলরাম— ভারতের সর্বকালের সেরা নক্ষত্রত্রয়ী। গোটা জীবন প্রচারের সার্চলাইট ছিল চুনী–পিকের ওপরই। গ্ল্যামারাস ওয়ান্ডার বয় দু’জন। লাইমলাইটে কীভাবে আমৃত্যু রয়ে গেলেন দুই নক্ষত্র, তা বিশ্বের সেরা ম্যানেজমেন্ট স্কুলের গবেষণায় স্থান পেতে পারে। তাঁদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গটি অবশ্য চিরদিনই যেন উপেক্ষিত ‘কর্ণ’। এ-জন্য কোনও আক্ষেপ শুনিনি জীবনে। বরং চুনী এবং পিকে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁদের দু’জনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ঝরে পড়েছে তাঁর প্রতিটি উচ্চারণে। মানুষটাই তো এমন, গোল দিয়ে ফিরতেন মাথা নিচু করে! যেন কোনও গর্হিত কাজ করেছেন।

চুনী গোস্বামীর আত্মজীবনী ‘খেলতে খেলতে’ মুকুল দত্তর হাতে তৈরি। পিকে–র ‘উইং থেকে গোল’–এর দুর্দান্ত রূপকার অশোক দাশগুপ্ত। একবার ভেবে দেখুন, তাঁদের মতো ‘ডয়েন’–দের এলিট লিগে এঁড়ে বাছুরের মতো ঠেলে, গুঁতো দিয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলাম। কী দুঃসাহস! ৩০ মার্চ ১৯৮৪ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬— জনপ্রিয় ‘খেলা’ পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হত ‘সুখদুঃখের ফুটবল’। আমার অনেক বন্ধু-সাংবাদিক এবং সাহিত্যিককে দেখেছি, যাঁরা তাঁদের লেখক-জীবনের প্রথমদিন থেকে নিজের প্রতিটি অক্ষর যত্নে আর্কাইভে সংরক্ষিত রাখেন। দারুণ অভ্যেস। আমার আবার ও–সব ধাতে নেই। কত যত্ন করে এবং কাঠখড় পুড়িয়ে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে সব সংরক্ষিত পাণ্ডুলেখ শেষমেশ উদ্ধার হল। তাও চল্লিশ বছর পর! ভাগ্যিস; না-হলে ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব মুছে যেত। মুছে যেত এক সাধক, সেবকের ব্যাখ্যা, মতামত, পর্যবেক্ষণ, কান্না–হাসি, জীবনবোধ, চারিত্রিক ঋজুতা, সামান্য হলেও আক্ষেপ— কত কিছু!

‘সুখদুঃখের ফুটবল’ তুলসীদাস বলরামের জীবন হুবহু তুলে এনেছে। টেলিভিশন বা ফিল্মের ভাষায় বলা চলে— ‘আনকাট’। জীবনীকার হিসেবে আমার একমাত্র কাজ ছিল বাধ্য ছাত্রের মতো নিঃশব্দে শুনে যাওয়া। কেমনভাবে নিজেকে উন্মোচন করেন? বলরাম লিখেছেন—

‘প্লুরিসি তাড়াতাড়ি ধরা পড়ায় বাড়তে পারেনি। কিন্তু ’৬৩-তেই আমার ফুটবল-জীবন শেষ হয়ে গেল। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। যখন যা যা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি, করে দেখাতে পেরেছি। শুধু ইচ্ছে ছিল— পরপর তিনটে অলিম্পিক খেলব, তা আর হল না। ভগবান বোধহয় এমন চাননি। ভারতের নেতৃত্ব করার সৌভাগ্য আমার হল না। ’৬২ জাকার্তা এশিয়াডের পর সিঙ্গাপুরে আমরা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলি। তাতে চুনী না থাকায় আমি অধিনায়ক হয়েছিলাম। কিন্তু সেটা তো বেসরকারিভাবে। এই ইচ্ছেটাও অপূর্ণ থাকল। ‘অর্জুন’ হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গল একটা ছোট সংবর্ধনার আয়োজন করবে ভেবেছিলাম। এটা একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছে ছিল আমার, তা হয়নি। অথচ চুনী ‘অর্জুন’ হওয়ার পরই মন্টু বসু বসুশ্রীতে একটা বিরাট অনুষ্ঠান করেন। এমনই ভাগ্য, চুনীকে পুরস্কার তুলে দিতে আমায় ডাকা হয়। চুনী অনেক বড় ফুটবলার। সেদিন অনুষ্ঠানে যাই দুটো তাগিদে। এক, স্পোর্টসম্যানশিপ দেখানোর জন্য এবং দ্বিতীয়ত, চুনীকে আমার হাত দিয়ে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্তটায় গর্বিত হই, প্রচণ্ড আনন্দ হয়। ’৬৫-তে সচিবের দায়িত্ব এবং ক্লাবের ক্ষমতা আবার পেলেন জে সি গুহ। তিনি কিন্তু চিরদিন পুরনো ফুটবলারদের সম্মান জানানোর চেষ্টা করতেন। অনেকবার তিনি সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছেন, অনেককে টাকা দিয়েছেন। এমনই একটা অনুষ্ঠানে তিনি আমেদ খানকে টাকা দেন। পাঁচ হাজার টাকা— ইস্টবেঙ্গলকে দীর্ঘদিন সার্ভিস দেওয়ার জন্য। এই অনুষ্ঠান করার সময় বোধহয় আমার কথাও তাঁর মনে পড়েছিল। সরকারিভাবে নয়, একই অনুষ্ঠানে তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। গেলাম। ‘অর্জুন’ হওয়ার জন্য একটা মানপত্র দেওয়া হয়। সঙ্গে একটা বল, ইস্টবেঙ্গল জার্সি, কালো প্যান্ট এবং একজোড়া মোজা। জানতাম, কী উপহার পেলাম, সেটা বড় কথা নয়, জে সি গুহ মনে করে ডেকেছেন, সেটাই সম্মানের। ইস্টবেঙ্গল পরবর্তীকালে কিন্তু তার বিশ্বস্ত এক যোদ্ধাকে ন্যূনতম স্বীকৃতি দেয়নি। আমি ঠিক করেছিলাম, জীবনে আর ইস্টবেঙ্গলের দরজা মাড়াব না। এখন বুঝি, দূরে থেকে ভালই হয়েছে। ওই তো প্রতিদান। যতটা ভালবাসা, সেদিনই ভেঙে খান খান হয়ে যায়। অন্য কোনও ধরনের স্বীকৃতি চাইনি। টাকাকড়িও ভিক্ষে করিনি। ক্লাবের কর্মকর্তা হতে চাইনি। দীর্ঘদিন ক্লাবে খেলার পর ভাবতাম, হয়তো স্বীকৃতি পেলাম। এসব কথা এভাবে সরাসরি লিখতে হল বলে আমার লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়। কিন্তু ক্লাব-সমর্থকদের কাছে সত্যটুকু তুলে ধরতে চাই। অনেকে প্রশ্ন করেন— ‘বলরামদা, কেন ক্লাবে আসেন না?’ এটাই প্রকৃত কারণ। আমার দুঃখে, ঘৃণায় ইস্টবেঙ্গলের চৌকাঠ মাড়াতে লজ্জা হয়। যা পেয়েছি, যতটা পেয়েছি, যেভাবে পেয়েছি— সেটাই যথেষ্ট। আমি আপনাদের মধ্যে, আবহমানকাল ও প্রজন্মে বেঁচে থাকতে চাই।’

‘সুখদুঃখের ফুটবল’ বইটি আত্মজীবনী বলবেন, না কি আত্মজৈবনিক আখ্যান? জীবনের প্রতিটি ঘাত–প্রতিঘাতকে তাঁর ফুটবলের মতোই শিল্পকুশলতায় মুড়ে আপনাদের জন্য এই উপহার সাজিয়ে রেখে গেছেন তুলসীদাস বলরাম। আশা, তাঁর ফুটবলের মতোই এই প্রচেষ্টাও কালোত্তীর্ণ হবে।