সাক্ষাৎকার : রাজা দাশগুপ্ত

সংযুক্তা বসু (June 15, 2024)

সংযুক্তা বসু (June 15, 2024)ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম চূড়ামণি হরিসাধন দাশগপ্ত-র শতবর্ষ উদ্যাপন শুরু হল এই বছর। তাঁর বানানো তথ্যচিত্রগুলি ভারতীয় সিনেমার সম্পদ। তাঁর জীবন ও শিল্পের বহু অজানা তথ্য জানা গেল এই আলাপচারিতায়।

হরিসাধন দাশগুপ্ত-র পুত্র রাজা দাশগুপ্ত-র মুখোমুখি সংযুক্তা বসু।

ভারতীয় তথ্যচিত্র তৈরির ইতিহাসে কিংবদন্তি হলেন হরিসাধন দাশগুপ্ত। গত ১৪ এপ্রিল তাঁর জন্মশতবর্ষ শুরু হল। তাঁর পুত্র হিসেবে এমন কী বলতে ইচ্ছে করছে, যা গুগল সার্চে পাওয়া যায় না?

গুগল সার্চে, উইকিপিডিয়াতে অনেক ভুল আছে। জন্মসালটাই তো ভুল। ১৯২৩ লেখা আছে, ১৯২৪ হবে। একমাত্র বেঙ্গল ফিল্ম আর্কাইভ ওয়েবসাইটের তথ্যগুলো ঠিকঠাক। জন্মসাল ১৯২৪ করা আছে। দিল্লিতে ‘বায়োস্কোপ’ বলে একটি ম্যাগাজিন চালান রবি বাসুদেবন। তিনি বাবাকে নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেন। বছর দুয়েক আগে। সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সঠিক মানুষজনের সঙ্গেও রবির পরিচয় করিয়ে দিই। তা সত্ত্বেও প্রচুর তথ্যবিভ্রান্তি ছিল।

আর কী বলব? উনি একজন রঙিন মনের মানুষ ছিলেন। জীবনে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছেছিলেন, ভেবে অবাক লাগে! সে এক বিচিত্র যাত্রা।

কীরকম সেই বিচিত্র যাত্রা?

সেই যুগে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সি পড়তে কলকাতা থেকে লন্ডন যাওয়া অদ্ভুত একটা ব্যাপার। সেখানে প্লুরিসি হয়ে বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার বলেছিলেন, রোগ যদি সারাতে হয় ওয়েস্ট কোস্ট যেতে হবে। ওয়েস্ট কোস্ট যেতে গিয়ে লম্বা একটা জাহাজ-জার্নি। তখন এক দম্পতি, (যাঁদের নাম বাবা কোথাও উল্লেখ করেননি) বাবাকে সিনেমা নিয়ে পড়াশোনার জন্য কনভিন্স করেন। কারণ সিনেমা একটা নতুন বিষয়। বাবা ওঁদের কথামতোই ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেসে সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করলেন। তারপর ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে পরিচালক আরভিং পিচেলের সহকারী হয়ে কাজ শুরু। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে আসা এবং দেশের মাটিতে কাজ শুরু।

কিন্তু তার জন্য তো প্রভাবশালী লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা চাই!

পরিচালক আরভিং পিচেল সেই সময়ে জঁ রেনোয়া-র সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। উনি তখন ভারতে ‘দ্য রিভার’ ছবিটি পরিচালনা করতে আসবেন। বাবা ওঁর প্রধান সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করলেন।

সেই সময়কার কোনও স্মৃতি আছে?

রেনোয়া এসেছিলেন ’৫১ সালে। আমার জন্ম ১৯৫২-তে। স্মৃতি থাকা সম্ভব নয়। শুধু রেনোয়াই বা কেন? হলিউডে থাকাকালীন বাবার সঙ্গে কাদের না যোগাযোগ ছিল? ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, গ্যারি কুপার, এমনকী প্রিন্সেস অফ মোনাকো গ্রেস কেলি… সকলের সঙ্গে। গ্রেস কেলির সঙ্গে নেচেছিলেন বাবা। বাবার ইউনিভার্সিটিতে অন্য ফ্যাকাল্টিতে ছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। তাঁর সঙ্গেও বন্ধুত্ব ছিল। ওইরকম জাঁকজমকের জায়গা থেকে এসে বাবা শেষবয়সে গ্রামের দিনমজুর বা চাষিদের ঘরে থেকেছেন। সেটাই ভাবি, ওইরকম সাহেবি কেতার মানুষের পক্ষে শেষ পরিণাম হল লুঙ্গি আর ফতুয়া!

‘দ্য রিভার’ (১৯৫১) ছবির শুটিংয়ের সময় জঁ রেনোয়া এবং ক্লদ রেনোয়ার সঙ্গে হরিসাধন তার মানে উনি সব পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারতেন…

হ্যাঁ, সেটাই আশ্চর্য লাগে। এটা খুব ডিফিকাল্ট। বাবাকে হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত করেছিলেন বিখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজ। সারাক্ষণ ওঁর সঙ্গে বাবা সময় কাটাতেন। রামকিঙ্করের জীবনও মাটির কাছাকাছি থেকে মানুষের দিকে তাকানো। তা ছাড়া তখনকার বিশ্বভারতী, কলাভবনের পরিবেশ বাবাকে প্রভাবিত করেছিল। এটাই সবচেয়ে বড় বিস্ময়।

সেলুলয়েড থেকে ডিজিটাল সময়ের যুগ। একটা লম্বা সফর। অ্যারিফ্লেক্স ফিল্ম ক্যামেরা এখন স্মৃতি। এটা ডিজিটাল যুগ। আজ যদি উনি বেঁচে থাকতেন, কী ভাবে বদলে নিতেন নিজেকে?

অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরার যুগ পেরিয়ে বাবা তো ভিডিয়োতেও কাজ করেছেন। বাবার শেষ তথ্যচিত্র ‘টেগোরস্ ড্রিম: আওয়ার ড্রিম’। সেটি তো ভিডিয়োতে তোলা। সালটা ১৯৮৫ কি ১৯৮৬। এই ছবিটা আমি পরিচালনা করি। কিন্তু সারাক্ষণ বাবা ছিলেন সঙ্গে। তার আগে ১৯৮২ সালে যখন নন্দলাল বসুর শতবর্ষ হল, তখন ‘আচার্য নন্দলাল’ তথ্যচিত্রটি অ্যারিফ্লেক্সেই হয়েছিল। আমার ধারণা, ডিজিটাল যুগ দেখলেও বাবা অবাক হতেন না। প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতেন। ভিডিয়োতে কাজ করার সময়ে বাবা খুব অবাক হতেন। শটটা নেবার পরই সেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেখে বলতেন, ‘এটা তো খুব মজার ব্যাপার।’

হরিসাধন দাশগুপ্তের তথ্যচিত্রগুলি কোন-কোন বিশেষত্বর জন্য মৌলিকতা লাভ করেছিল?

আসলে একদম ছোটবেলায় বাবাকে কেবল দেখতাম ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। কখনও পঞ্জাব, কখনও মধ্যপ্রদেশ, সঙ্গে বন্ধুবান্ধব। এই বেরিয়ে পড়ার মজাটা থেকেই তথ্যচিত্রের আইডিয়া আসত। কতরকম প্রকৃতি, কত ধরনের মানুষজন, কত ধরনের জীবনচর্যা… যত বেশি দেখা যায়, তত বেশি তথ্যচিত্র তৈরির রসদ পাওয়া যায়। আর বাবা সেটাই করতেন। বাবাকে সবসময়ে ইম্প্রোভাইজ করতে দেখেছি। বাবা কোনও একটা জায়গায় গিয়ে শুট করার সময়ে তৎক্ষণাৎ ঠিক করতেন কী শুট করবেন। এটাই মৌলিকতা। তা ছাড়া আরও একটা কথা। বাবা যে কী বিরাট বাজেটে কর্পোরেট হাউজের ছবিগুলি করতেন, তা ধারণার বাইরে। আর একটা কথা বাবা বলতেন, কর্পোরেট হাউজের কর্তাব্যক্তিদের মাথাটা পরিষ্কার হতে হবে।

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট-এর ১০০ বছর উপলক্ষ্যে বাবা যে-তথ্যচিত্র করেছিলেন, তাতে বঙ্গোপসাগর উপকূল থেকে হেলিকপ্টার ওড়ানো হয়েছিল নদীতে siltation-এর (পলি জমা) ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে। এটা সম্ভব হয়েছিল চেয়ারম্যান রাজি হয়েছিলেন বলেই।

কিন্তু এ তো জাস্ট লোকেশনে গিয়ে শুটিং নয়?

তা তো বটেই! ধরুন ‘কোণার্ক’-এর মতো তথ্যচিত্র, সেটা আনস্ক্রিপ্টেড হতে পারে না। কারণ এই ছবিতে পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। এই তথ্যচিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, পুরাণ, প্রাচীন সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ধর্ম, প্রকৃতি ইত্যাদি। এরকম কাজে একটা স্ক্রিপ্ট তো লাগবেই। যখনই কোম্পানির কর্তারা বাবাকে কাজে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তখনই সে-কাজ ভাল হয়েছে।

সব ছবিতে তো স্ক্রিপ্ট থাকত না?

একটা বিশেষ ছবির উদাহরণ দিই। বাবা টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া-র একটি তথ্যচিত্র করেছিলেন― The Tale of Two Leaves and a Bud. সেখানে বাবা বললেন, মোট চারটে জায়গায় শুটিং হবে। দার্জিলিং, আসাম, নীলগিরি, আর কাংড়া উপত্যকা। কারণ ভারতে এই চারটে জায়গাতেই চা তৈরি এবং প্যাকিং হয়। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে যে ছবি হবে, তা দশ মিনিটে শেষ হয়ে যাবে।

চা-এর ওপর এক্সপোর্ট প্রোমোশনাল ফিল্ম। সেখানে শুধু চা পাতা বা বাগান দেখালেই চলবে না, দেখাতে হবে ভারতবর্ষকেও। সেক্ষেত্রে প্রতিটি এলাকার প্রকৃতি, মানুষের জীবনযাপন দেখাতে হবে। যেমন দার্জিলিং-এর মেয়েরা চা তুলছে, তার পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। তেনজিং নোরগের ইন্টারভিউও নেওয়া হল।

আসামে চা নিয়ে ছবি তুলতে গিয়ে দেখানো হল বিহু উৎসব, কাজিরাঙা জঙ্গল।

নীলগিরিতে গিয়ে দেখানো হল চা চাষের বাগান বা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সেখানকার অন্যরকম দর্শনীয় চাষবাস। দেখানো হল একটি ফার্ম, যেখানে বিভিন্ন ফল আর সবজি মিলিয়ে নতুন ধরনের বড়-বড় ফল-সবজি চাষ করা হয়। নীলগিরির বন্যপ্রাণীদের ছবিও তোলা হল। আমি কাংড়া অবধি যাইনি। এইভাবেই তথ্যচিত্রকে জনমানসের কাছকাছি নিয়ে আসতেন বাবা।

‘দ্য স্টোরি অফ স্টিল’ (১৯৫৮) ছবির শুটিং-এর সময়ে ক্লদ রেনোয়া এবং ভাই বুলুর সঙ্গে হরিসাধন ‘ঘরে বাইরে’ ছবিটা হল না কেন?

কেরিয়ারের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ নিয়ে একটি ছবি করতে চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতীকে স্বত্ব কেনার জন্য ২০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। ছবি পরিচালনা করার কথা ছিল বাবার। আর ছবি হলে চিত্রনাট্য লিখতেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু সঠিক প্রযোজকের অভাবে ছবি হল না। এটা বাবাকে খুব ধাক্কা দিয়েছিল। টাকাটা জলাঞ্জলি গেল।

আপনার বাবার করা কিছু তথ্যচিত্র তো সংরক্ষিত হতে পারত?

প্রিন্ট পাওয়া যায় না, তার কারণ কর্পোরেট হাউজ সেগুলো সংরক্ষণ করেনি। জানতেন না কীভাবে প্রিন্ট প্রিজার্ভ করতে হয়। বাবা সবসময়ে কর্পোরেট হাউজগুলোকে বলতেন, ‘তোমরা এইসব ছবি ফিল্ম ডিভিশন সরকারি সংস্থাকে দাও, তা হলে সব ভাষার ভার্শন করে সংরক্ষণ করা যাবে। রিলিজও করানো যাবে।’ বেশির ভাগ প্রিন্ট রাখা হয়নি। Automobile Industry in India জাতীয় পাঁচটা ছবি পাওয়া যায়, কারণ সেগুলো ফিল্ম ডিভিশন সংরক্ষণ করেছে। চাইলে ভিডিয়ো পাওয়া যায় কিনতে। মেটাল বক্স কোম্পানির ‘মালাবার স্টোরি’ ও টাটা কোম্পানির ‘দ্য স্টোরি অফ স্টিল’ নামে দুটো ভাল-ভাল ছবির প্রিন্ট নষ্ট হয়ে গেছে।

শোনা যায়, সত্যজিৎ রায়-কে রেনোয়া-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন হরিসাধন দাশগুপ্ত?

হ্যাঁ। বাবা ওঁকে রেনোয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এটাই সত্য। যেমন আরভিং পিচেল বাবার সঙ্গে রেনোয়ার পরিচয় করিয়ে দেন। এই আলাপ-সালাপের গল্প নিয়ে অনেকরকম কথা হয়। সেগুলো তথ্যবিভ্রান্তিমাত্র। তবে এটা অবশ্যই ঠিক যে, সত্যজিৎ রেনোয়ার শুটিং দেখতে যেতেন, কিন্তু রেনোয়াকে তিনি মোটেও কোনও দিন লোকেশন দেখাতে নিয়ে যাননি। এইসব মিথ্যে রটিয়ে কী লাভ কে জানে!

আপনার তো সিনেমা, টেলিফিল্মেই ঝোঁক বেশি। বিরসা মুন্ডা-র ওপর তথ্যচিত্র দিয়ে জীবনের প্রথম নিজস্ব কাজ শুরু করলেন কেন?

আমি বাবার সঙ্গে দেশে-দেশে ঘুরে-ঘুরে মানুষজন, সভ্যতা সম্পর্কে জানার যে মজাটা পেয়েছিলাম, সেটাই আমার তথ্যচিত্র তৈরির রসদ জোগায়। যদিও তার আগে বাবার সহকারী ও সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে ছ-সাত বছর কাজ করেছি। ‘আ সং ফর বিরসা’ ছবি তৈরির সময়ে আমি বাবার কোনওরকম পরামর্শ নিইনি। ছবি একদম রেডি হওয়ার পর যখন দেখালাম, তখন খুব খুশি হয়েছিলেন।

পুরাকীর্তি সংরক্ষণ নিয়ে আপনার বাবার একটি ছবি করার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওই ছবি আপনি করেন। আপনার তথ্যচিত্র কি আপনার বাবার কাজের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিল?

পেরেছিল বলেই তো আমার মনে হয়। তা না হলে বাবা ঠিকই বলতেন। আমি চেষ্টা করেছিলাম বাবার কাজের দর্শন মেনেই। তবে ওই কাজ কতটা বাবার সৃষ্টির কাছকাছি গিয়েছিল, সেটা তখনকার মানুষেরাই বলতে পারতেন। পুরাকীর্তি বসন্ত চৌধুরীর খুব প্রিয় বিষয়। উনি এই ছবির ভাষ্যকার ছিলেন। ছবিটি ওঁর ভাল লেগেছিল।

জেন-এক্স বা জেন-ওয়াই বলতে যাঁদের বুঝি, তাঁরা কি হরিসাধনের অস্তিত্ব জানেন? বিশেষ করে যাঁরা তথ্যচিত্র বানাচ্ছেন বা বিজ্ঞাপনের ছবি বানাচ্ছেন, তাঁদের এই মানুষটি সম্পর্কে অবগত করার জন্য আপনারা কী করছেন?

বেশ কিছু প্ল্যান আছে। তার আগে বলি, বাবার শতবর্ষ উদযাপনের দিন নন্দনে অধিকাংশই বাবার বন্ধু-বান্ধবের ছেলেমেয়েদের ভিড় হয়েছিল। বয়স্কজন। কিন্তু এক বিশিষ্ট সংবাদমাধ্যমের এক তরুণী সাংবাদিক এসে বাবাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করল। তার থেকে আমি বুঝি, এখনও হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রাসঙ্গিক। সেই সাংবাদিক মেয়েটি এখনও আমাকে ফোন করে। বাবা সম্পর্কে জানতে চায়। হয়তো মেয়েটির মধ্যে ফিল্ম বানানোর ইচ্ছে আছে।

নতুন প্রজন্মকে হরিসাধন দাশগুপ্ত সম্পর্কে জানানোর জন্য বেঙ্গল ফিল্ম আর্কাইভ যে ওয়েবসাইট তৈরি করেছে, সেটা ডেফিনেটলি খুব ভাল কাজ। সেখানে বাবার করা তথ্যচিত্রগুলির তালিকা আছে। সেই সঙ্গে বাবাকে নিয়ে একটি বিস্তারিত লেখাও আছে।

বাবার পরিচালিত ছবি ‘একই অঙ্গে এত রূপ’-এর মূল প্রিন্টটা যদি আসে খুব ভাল। নন্দন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, প্রিন্টটা আছে। প্রিন্ট কী অবস্থায় আছে জেনে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভে পাঠানো হবে। সংরক্ষণের জন্য। নতুন প্রিন্ট এলে ভাল। না হলে আমার কাছে যে ভিডিয়োর ছবিটা আছে, সেটা সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সটিটিউটে দেখানো হবে। এই বছরই। সেখানে ইয়ং ফিল্মমেকারদের ডাকব। ছবিটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হবে। আর আগামী কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একটা দিন বাবার জন্য রাখা হবে। সেখানে বাবার যা-যা তথ্যচিত্র ও সিনেমা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাবে, দেখানো হবে। এ ছাড়া একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। সেটা খুব ডিফিকাল্ট কাজ।

‘একই অঙ্গে এত রূপ’ (১৯৬৫) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় আচ্ছা একটু অন্য কথায় আসি। খোশমেজাজি, বর্ণময়, রসিক বাবা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন…

বাবার কাজের জায়গাটা ছিল বম্বে। মায়ের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর বাবা আর আমি কলকাতায় চলে আসি। ঠাকুমার কাছে থাকব বলে। শুধু বাবা নন, আমাদের পরিবারটাই খুব বর্ণময়। আমি বড় হয়েছি পিসতুতো দাদা-দিদিদের সঙ্গে। ওই রঙিন পরিবেশে বেড়ে-ওঠা বাবাও তাই খুব দিলদরিয়া। এবং বিচিত্ররকম।

’৭২ সালে আমি যখন দিল্লির কলেজে পড়ি, বাবা তখন ইস্টম্যান কালারে The Tale of Two Leaves and a Bud-এর ফাইনাল প্রিন্ট করতে ইংল্যান্ড গেছেন। সেই সময়ে গরমের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। হঠাৎ বাবার ম্যানেজার ভূপতিবাবু এসে একটা খাম দিয়ে বললেন, ‘বাবা তোমার জন্য এটা রেখে গেছেন, খুলে দেখো।’

খাম খুলে দেখলাম একটা প্লেনের টিকিট― ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট টু রোম। ভূপতিবাবু বললেন, ‘তোমার পাসপোর্ট তৈরি হচ্ছে। তুমি রেডি হও।’ রোমের টিকিট মানে বাবা আমাকে মায়ের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যে-স্ত্রীর সঙ্গে ওইরকম একটা বিরাট আলোড়ন তুলে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তাঁর কাছে আমাকে পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন বাবা। কোন বাবা এটা করেন? হরিসাধন দাশগুপ্ত দিলদরিয়া না হলে এটা করতে পারতেন!

আর দু-একটা গল্প?

আমাদের বাড়িতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার-সহ বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের ভিড় হত। সেই আড্ডায় সময় পেলেই বাবা থাকতেন। বিরাট বাড়ি ছিল সাদার্ন অ্যাভিনিউতে। আর আমার ঠাকুমা সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। বৈঠকখানা ঘরে তুমুল আড্ডা হত। সময় পেলে সেই আড্ডায় বাবাও সামিল হতেন। বাবার টানে আসতেন শিল্প-নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত। আসতেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর আমাদের বাড়ির একতলাটা বিক্রি হয়ে যায়। তখন দোতলায় আড্ডা দিতে আসতেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে আসতেন জ্যোতির্ময় দত্ত। জোরদার আড্ডা হত। তবে শক্তিদার সঙ্গেই আড্ডাটা জমত বেশি।

দিলদরিয়া স্বভাবের আর এক নজির… বাবার যারা চ্যালাচামুণ্ডা… ধরুন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বা গৌতম ঘোষ, কিংবা অঞ্জন দাস… এরা সকলেই প্রথম ছবি করেছেন বাবার অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরায়। বাবার ক্যামেরা মানে ফ্রি।

পরিচালক রোবের্তো রোসেলিনির সঙ্গে মা সোনালি দাশগুপ্ত বিদেশ পাড়ি দেওয়ার পর বাবা হিসেবে হরিসাধন দাশগুপ্তের কাছ থেকে স্নেহ কতটা পেয়েছেন?

ভালবাসতেন খুবই। কিন্তু উনি অসম্ভব ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। তবে মায়ের অভাব পূর্ণ করার মানুষের অভাব ছিল না। মায়ের স্নেহের সমান স্নেহ পেয়েছি ঠাকুমা, ছোটপিসি, বড়মাসিদের কাছ থেকে। নিজে আমার পাশে সবসময়ে থাকতে পারতেন না বলে, বাবা আদর-ভালবাসা দেবার মানুষজন দিয়ে আমায় ঘিরে রেখেছিলেন। বাবার পক্ষে তো বাড়ি থেকে আমায় ষাট-ষাট করার সময় ছিল না। কিন্তু তার জন্য আমি কখনও একা বোধ করিনি।

মনে পড়ে আমার জন্মদিনে একবার ম্যারাপ খাটানো হয়েছিল। আর সেখানে পুতুলনাচ করিয়েছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী। বাবা সবসময়ে কাছে না থাকতে পারলেও এই সব আনন্দের আয়োজন করতেন।

যথেষ্ট তরুণ বয়সেই আপনার বাবা একা হয়ে যান। তার পর আর বিয়ের কথা ভাবেননি কেন? সেটা কি ছেলেকে ভালভাবে মানুষ করবেন বলে?

না। ছেলের তো বন্দোবস্ত হয়েই গিয়েছিল সকলের স্নেহে-আদরে। বাবা ইচ্ছে করলে যা-খুশি-তাই করেই বেড়াতে পারতেন। পারেননি কেন, জিজ্ঞাসা করিনি কখনও। তবে একটা কথা বলতেই হয়, বাবা প্রচণ্ড প্রেমিক মানুষ ছিলেন। আমি জানি, অনেক মহিলার সঙ্গেই বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তবে সেসব বন্ধুত্বের স্তরেই থেকে গেছিল।

সৌমিত্র, মাধবী ও বসন্ত চৌধুরীকে নিয়ে ‘একই অঙ্গে এত রূপ’ ছবি করার পর, সুচিত্রা-উত্তমকে নিয়ে ‘কমললতা’ করেছিলেন ১৯৬৯ সালে। তার পর আর ছবি করলেন না কেন?

‘একই অঙ্গে এত রূপ’ বাণিজ্যিক ভাবে সফল হয়নি। যদিও সমালোচকেরা খুব প্রশংসা করেছিলেন। আমার মনে হয়, প্রপার রিলিজ পায়নি ছবি। ‘কমললতা’ নিয়ে বাবা যে খুব একটা এগোতে চেয়েছিলেন, তা নয়। ছবিটা করতে গিয়ে খুব প্রবলেম হয়েছিল। বোষ্টমীর চরিত্র। কিন্তু সুচিত্রা সেন নখ কাটতে চাননি। খুব মেক-আপ করে অভিনয় করতে চান। তিন মাস ছবি আটকে গিয়েছিল শুধু এই কারণে। বাবাও জেদ ধরে বসে রইলেন। তবে চারুচিত্র প্রোডাকশন্সের কর্ণধার ও ডিস্ট্রিবিউটর অসিত চৌধুরীর এক প্রকার অনুপ্রেরণাতেই বাবা রাজি হয়ে যান। আমার ধারণা, বাবা এই ছবি করতে রাজি হন কারণ অসিত চৌধুরী হয়তো বাবার মনমতো কোনও ছবি বাবাকে দিয়ে করাবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত সেটা হয়নি। আমি জানি বাবার কাছে খুব স্ট্রং সব স্ক্রিপ্ট ছিল, যেগুলো ছবি হলে দারুণ হত।

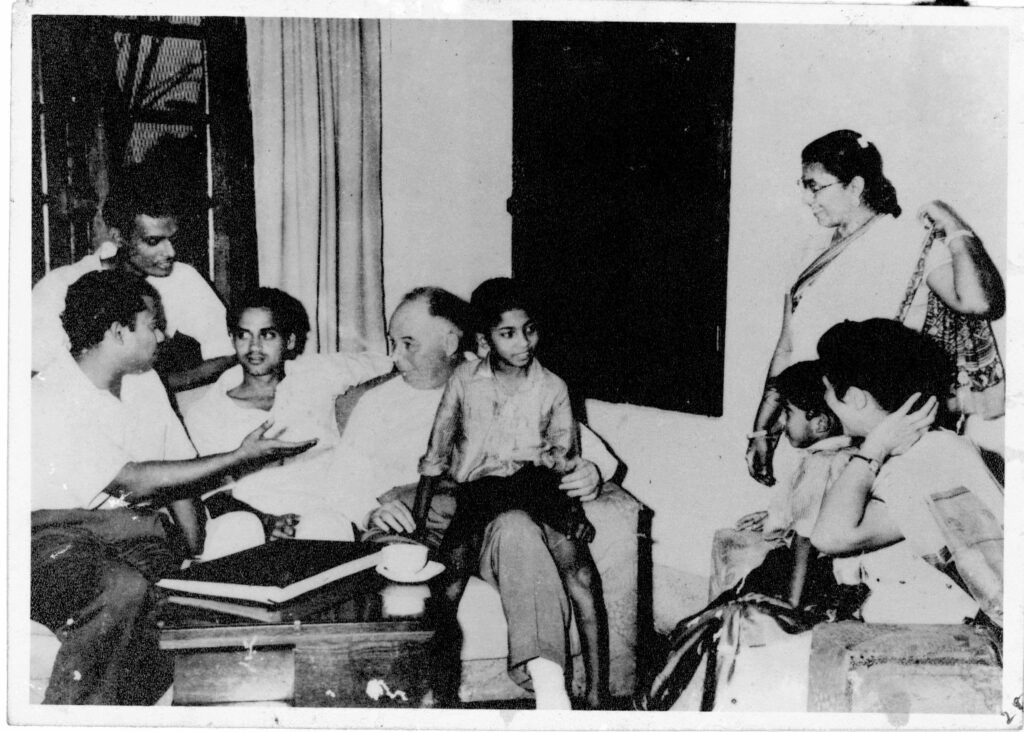

বাঁ-দিক থেকে: হরিসাধন, বুলু (ওপরে), অভিনেতা অভি ভট্টাচার্য, জঁ রেনোয়া, ভাগ্নে অজয়, দিদি শান্তি, ভাগ্নে সঞ্জয় এবং রেনোয়ার স্ত্রী ডিডো (সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে) যখন ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ করছেন সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেন ‘কলকাতা ৭১’, তখন ১৯৬৯ সালে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ অবলম্বনে হরিসাধন করছেন ‘কমললতা’। সত্তরের দশকের উত্তপ্ত সময়ের প্রতিফলন ওঁর ছবিতে দেখা যায় না কেন?

বাবা রিলেশনশিপকেই ছবির ক্ষেত্রে বেশি মূল্য দিতেন। রাজনীতির ব্যাপারে কোনওদিনই ওঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না যে তা নিয়ে ছবি করবেন। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে বাবার ভাল সখ্য ছিল। কিন্তু ছবিতে বা তাঁর লেখা অন্যান্য চিত্রনাট্যে তার প্রতিফলন ঘটেনি।

আপনার বাবার বেশ কিছু তথ্যচিত্র ও বিজ্ঞাপনী ছবির স্টোরিবোর্ড বা চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। বাবার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্বটা ঠিক কেমন ছিল?

আমরা থাকতাম সাদার্ন অ্যাভিনিউতে। মানিককাকা লেক টেম্পল রোডে। খুব কাছাকাছি। বাবার সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। তবে কী, কালে-কালে মানিককাকা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রত্যেকটি ছবি নিজে কনসিভ করা, প্রত্যেকটা বিষয়ে নিজে লেখা, তার মিউজিক স্কোর করা, স্টোরিবোর্ড তৈরি করা, প্রত্যেকটা ফ্রেম নিজে আঁকা… ম্যামথ কাজ। তার বাইরে উনি যে খুব একটা আড্ডা মারার অবস্থায় থাকতেন তা নয়। আড্ডা মারলেও সীমিত সংখ্যক মানুষজনের সঙ্গে।

বাবার সঙ্গে আড্ডার সূচনা হয়েছিল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কফি হাউসে। সেখানে সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত সকলেই যেতেন। আমার বাবাও। পরে যে যার মতো ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

তবে দেখা কি হত না? উৎসবে-অনুষ্ঠানে হত। তখন জমিয়ে আড্ডা হত। ওঁদের মধ্যে চিরকালীন বন্ধুত্ব ছিল। না কোনও মনোমালিন্য হয়েছে, না কোনও বিবাদ। আজকাল শুনছি ওঁদের মধ্যে দূরত্ব হয়েছিল। এটা একদম মিথ্যে।

১৯৪৭ সালে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আপনার বাবা…

এ ছাড়াও ছিলেন চিদানন্দবাবু, সত্যজিৎ রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত প্রমুখ। হবে-হবে করে নানারকম কাণ্ডকারখানা করে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তৈরি হল। সব আলোচনাই হত ক্যালকাটা কফি হাউসে। প্রথম এই সোসাইটিতে যে-ছবি দেখানো হয়, তা হল, আইজেনস্টাইনের ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’। ছবির সেই প্রিন্ট বাবার কেনা, প্রোজেক্টারও বাবার কেনা। তার কারণ কেউই তখন খুব রোজগার করছেন না। বাবা তখন ভালই আয় করছেন। এই কথাটা বললে লোকে বলবে, ‘দ্যাখো কেমন বড়াই করছে।’ কিন্তু বড়াই নয়। প্রথমদিকে ফিল্মের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বাবারই। মানিককাকা তখন ডি জে কিমারে চাকরি করেন।

বাবার সঙ্গে আপনার কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

বাবা দেখতেন, উনি যা চাইছেন আমি শুট করতে পারছি কি না। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে-করতে আমার একটা আত্মবিশ্বাস এসেছিল। আরেকটা ব্যাপার দেখেছি, বাবা প্রচুর নতুন লোককে নিয়ে কাজ করতেন। হরিদা সবাইকে কাজ দেবেন, এটাই ছিল রটনা।

হরিসাধন দাশগুপ্ত-র গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্রের তালিকা করলে আপনার বিচারে কোনগুলি?

গুরুত্বপূর্ণ বলতে প্রথমে আসে ‘পাঁচথুপি’। ঘরের মেয়ে উমার বাপের বাড়ি ফেরার গল্প। একদম মাটির কাছাকাছি আটপৌরে জীবনকে তুলে এনেছেন এই তথ্যচিত্রে। দ্বিতীয়ত ‘কোণার্ক’। এটা কিন্তু কোনারকের ওপর দ্বিতীয় ছবি। প্রথমে কোনারক নিয়ে যে-ছবিটি করেছিলেন, সেটা খুব ফর্মাল ও বুকিশ হয়ে যায়। কারণ যাঁকে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করানো হয়েছিল, তিনি খুব ফর্মাল। প্রথম ছবি হওয়ার পর বাবা খুব কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু তখনই ঠিক করেন, আর একবার কোনারক নিয়ে ছবি করবেন। চার বছর পর আবার ফিল্ম ডিভিশন-এর প্রযোজনায় দ্বিতীয় ‘কোণার্ক’ করেন। তথ্যচিত্রের মধ্যে দিয়ে যে গল্প বলা যায়, তা এই ছবিতে প্রমাণিত। ছবিটি যখন শেষ হয়, বার বার আমি সবাইকে দেখেছি মুগ্ধ হয়ে যেতে। Weavers of Maindargi ছবিটি খুব উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল। শুটিং হয়েছিল গুজরাতের এক প্রত্যন্ত গ্রামে।

‘দ্য স্টোরি অফ স্টিল’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র, যার ন্যারেশন-টেক্সট লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন ক্লদ রেনোয়া। মিউজিকে রবিশঙ্কর। টাটা স্টিলের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছবিটি হয়। এবং সে-ছবির একটা সৌন্দর্যগত মান ছিল।

পরিচালক গৌতম ঘোষের সঙ্গে শুনেছি হরিসাধন দাশগুপ্তের সম্পর্ক প্রায় পিতা-পুত্রের মতো ছিল?

হ্যাঁ, সবাই তাই বলে। বাবা যেমন ওকে স্নেহ করেছেন, গৌতমও তেমন বাবাকে শ্রদ্ধা করেছে। এই যে বাবার শতবর্ষ উদযাপন নিয়ে কাজকর্ম চলছে, সেসব তো গৌতম আর আমি মিলে করছি। IFFCO-র একটা তথ্যচিত্র বাবা করেছিলেন। তার ক্যামেরার কাজ গৌতমের করা। মিজোরামের একটা কাজেও গৌতমের শুট। গৌতমের মেয়ে উনা বাবাকে হরিদাদু বলে ডাকত। বাবা রাজপুরে একটা রিকশা কিনেছিলেন। সেই রিকশা করে যে তিনটে-চারটে বাড়িতে বাবা কড়া নাড়তেন, তার একটা বাড়ি গৌতমের।

এই রিকশা কেনার গল্পটা একটু বলবেন…

বাবা কলকাতার কাছে রাজপুরে যখন থাকতেন, দুটো ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখানে একটা ছেলে কাজ করত, তার নাম দুর্গা। দুর্গা পরিবার নিয়ে থাকত। এই দুর্গাকে বাবা একটা রিকশা কিনে দিয়েছিলেন। তাতে দুর্গার রোজগার হত। দুর্গার একটা ইউনিফর্ম ছিল। তাতে লেখা থাকত এইচ এস ডি! রিকশার পিছনেও লেখা থাকত এইচ এস ডি। মাঝে মাঝে বাবা ওই রিকশায় চেপে কলকাতায় আসতেন। নানা জনের সঙ্গে দেখা করতে। এমনকী নন্দনেও যেতেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে ওই রিকশা চেপেই। বাবার যত আজব খেয়াল!

তথ্যচিত্র ও সিনেমা তৈরির সূত্রে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতের সঙ্গেও আপনার বাবার ভাল যোগাযোগ ছিল। সেই যোগাযোগ কতটা ঘনিষ্ঠ?

বাবা মিউজিক ভালবাসতেন। কিন্তু রাগরাগিণী নিয়ে যে খুব মশগুল থাকতেন, তা নয়। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ওঠা-বসা ছিল। ‘একই অঙ্গে এত রূপ’-এর সঙ্গীত পরিচালনা করেন আলি আকবর। আর তরুণ রবিশঙ্করের সঙ্গেও ভাব ছিল। উনি The Story of steel-এর মিউজিক করেন। তবে আলি আকবরের সঙ্গে যতটা অন্তরঙ্গতা ছিল, রবিশঙ্করের সঙ্গে ততটা নয়। এ ছাড়া বাবা বড়ে গুলাম আলিকে নিয়ে ছবি করেছেন। সেই সূত্রে উনি নিয়মিত বাড়িতে আসতেন। তা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই ভাব জমে ওঠে। বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে নিয়ে তাঁর শতবর্ষে একটি তথ্যচিত্র বানান। সঙ্গীত নাটক অকাদেমির জন্য। আমি ইদানীংকালে দেখছি নানা সাক্ষাৎকারে, এই ছবি নাকি ঋত্বিক ঘটক বানিয়েছিলেন বলা হচ্ছে। এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। এবং বিভ্রান্তিকর।

আপনার মা চলে যাবার পর ওঁর মনে নিশ্চয় শূন্যতা এসেছিল। সহধর্মিণীর অভাব ওঁকে কতটা ব্যথিত করেছিল?

বম্বে থেকে চলে আসার পর বাবার হাতে তখন প্রচুর কাজ। সারাদিন কাজ। কাজই ওঁর নতুন করে পথ চলার পাথেয় হল।

আর সমস্ত শূন্যতা নিয়ে বাবার ভেঙে পড়ার জায়গা ছিল আমার ঠাকুমা। আমি সেই দৃশ্য দেখেছি। এই কথা আপনাকেই প্রথম বলছি। অনেক রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে বাবা ড্রিংক করতেন। ঠাকুমা তখন বাবাকে নিয়ে খুব চিন্তিত। জেগে বসে থাকতেন বাবার জন্য। আমি ঠাকুমার সঙ্গে বড় খাটে শুতাম। হঠাৎ মাঝরাতে উঠে দেখতাম ঠাকুমা বাবার ঘরে। বাবা কাঁদছেন ঠাকুমার কাছে। সে কী করুণ ভাবে ভেঙে পড়া…

খ্যাতির পাশাপাশি দুঃখবেদনা বোধহয় হরিসাধন দাশগুপ্তের পায়ে-পায়ে জড়িয়েছিল। তখনকার দিনের সেরা ক্যামেরাম্যান আপনার ছোটকাকা বুলু দাশগুপ্ত চলে গেলেন হরিসাধনের শুটিং করতে-করতে, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বজ্রাঘাতে। অকালে। এই ভালবাসার শূন্যতার সঙ্গেই বা কীভাবে মোকাবিলা করেছিলেন তিনি?

খুব যন্ত্রণা আর আঘাত পেয়েছিলেন। সাংঘাতিক সুন্দর একটা টিম ছিল বাবা-কাকাদের। আমি বুলুকাকুকে বুলুদা বলে ডাকতাম। বুলুদা ওয়াজ এভরিথিং টু বাবা। রাইট হ্যান্ড, লেফট হ্যান্ড। একটা ইউনিক ব্যাপার হল, একটা শেভ্রলে স্টেশনওয়াগন ছিল আমাদের। সেটাকে পুরো রি-মডেল করেছিল আমাদের বুলুদা। তাতে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসতে পারত দুজন। পিছনে তিনটে সিট ছিল। ডায়ে-বাঁয়ে-সামনে লম্বালম্বি করে। তাতে তিনজন শুতে পারত। দারুণ দেখতে গাড়িটা ভারতের কোথায়-না-কোথায় গেছে! বুলুদা সারারাত ড্রাইভ করত। আসল উদ্দেশ্য ছিল শুটিং বা লোকেশন দেখা।

এ হেন বুলুদা চলে যেতে বাবা খুবই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আমার মনে হয় মায়ের চলে যাবার আঘাতের চাইতেও বেশি বেদনা পেয়েছিলেন বাবা বুলুদার মৃত্যুতে। অন্যদিকে পুত্রশোকাতুর ঠাকুমাকেও বাবা সামলাতেন। বুলুদা চলে যাবার পর বাবা অনেক বড়-বড় কাজ করলেও, সেই উদ্দীপনাটা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন আমার দশ বছর বয়স।

তবে এই যে, বাবা শোক বা দুঃখের ঘটনা জোর করে ওভারকাম করতে পারতেন। এখানে একটা কথা বলি, এই যে বাবা শান্তিনিকেতনে গিয়ে বা বাইরে গিয়ে একা-একা থাকতে শুরু করেছিলেন, সেটা একটা অভিমানের জায়গা থেকে।

‘কমললতা’ (১৯৬৯) ছবিতে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন শান্তিনিকেতনে তো প্রায়ই যান আপনারা। গেলে পরে আপনার বাবার স্মৃতি কী কী মনে পড়ে?

শান্তিনিকেতনের কাছে পারুলডাঙায় বাবা যাঁর কাছে প্রথমে থাকতেন, তাঁর নাম জীবন দলুই। জীবন দলুই নিজে ভাস্কর। বাবার অর্ডারেই জীবন বাবাকে একটা কালো বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা চিরকালই একটা স্টাইল মেনটেন করতেন। পারুলডাঙার বাড়িতে স্থানীয় ছাত্রছাত্রী, কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করত। তারপর পারুলডাঙা থেকে বাড়ি শিফ্ট করে গেলেন মক্রমপুর। সেখানে রসিদ নামে এক ছুতোরমিস্ত্রির বাড়িতে থাকতে লাগলেন। দিনের বেলায় পড়াতেন গ্রামের ছেলেমেয়েদের। সন্ধ্যায় গ্রামের লোকজন এসে গল্প করত। সকালে উঠে হাঁটতে যেতেন। তারপর ছোট সেঁকা পাউরুটির সঙ্গে ডিম-পোচ খেতেন। যে পাঁউরুটি আর ডিম কিনে আনতেন, তার হিসেব রাখতেন ছোট খাতায়। বাবার পরনে থাকত লুঙ্গি আর ফতুয়া। ওখানেও রসিদের এবং গ্রামের বাচ্চাদের পড়াতেন। বাবা গ্রামের লোকজনদের বলতেন, ‘আর তো আমি বেশিদিন থাকব না রে। আমায় তোরা কবর দিবি। সেই কবরের ওপর বাচ্চারা যেন খেলে।’ ওখানেই বাবা প্রয়াত হন। মারা যাবার পরদিন সকালে আমরা গিয়ে দেখলাম মুসলিম-অধ্যুষিত গ্রামের লোকেরা খোল-করতাল নিয়ে এসেছেন। বাজাচ্ছেন। ওঁরা জানেন না মৃত্যুর পর কী ধরনের হিন্দু লোকাচার হয়। খোল-করতালটুকুই জানতেন।

যাই হোক, যখন দাহ শেষ হয়ে গেল তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। তার আগে দিনভর এত গরম, কী বলব! আমি বাবার অস্থি বিসর্জন দিতে গেলাম কোপাই নদীতে। গ্রামসুদ্ধ লোক আমাদের সঙ্গে গেল।

আপনার নিজের কাজের ক্ষেত্রে ওঁর জীবনদর্শন কতটা প্রভাবিত করেছে?

আমার তথ্যচিত্র বা টেলিফিল্ম, কিংবা টেলিসিরিয়ালের ক্ষেত্রেই হোক, বাবার ভাবনার প্রভাব অনেকটাই থাকে। বাবা হোমওয়ার্ক বা স্ক্রিপ্ট নিয়ে স্পটে গিয়ে নিজের ভাবনামতো শুট করতেন না। আমি তথ্যচিত্র বেশি করিনি। কিন্তু সিরিয়াল, টেলিফিল্ম করার সময়ে একটা খোলা জায়গা রাখতাম। স্পটে অনেক সিদ্ধান্ত নিতাম। আমার মনে হয় আমাদের ছেলেদের মধ্যেও তাদের ঠাকুর্দার সিনেমাদর্শনের প্রভাব আছে।

আপনার বাবা ছাড়া আর কারও কোনও দর্শন আপনাকে প্রভাবিত করেছে?

হ্যাঁ, করেছে। অবশ্যই করেছে। আর তিনি হলেন রোবের্তো রোসেলিনি! আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী।

বাবা যখন এগারো মাসের জন্য রোম পাঠিয়ে দিলেন মায়ের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য, তখন যত-না সময় মায়ের সঙ্গে কাটিয়েছি, তার চেয়ে বেশি সময় যাপন করেছি রোবের্তো-র সঙ্গে। রিমার্কেবল মানুষ! আমার সমস্ত অস্বস্তি কাটিয়ে দিয়ে ফ্রি ফিল করালেন, এবং যেভাবে সহজ করে তুললেন, সেটা মনে রাখার মতো। সেই সময়ে ওঁর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছিল। আমি সেগুলো দেখেছি। রোসেলিনির কাজের ধরন অনবদ্য। মাত্র দশ-বারোজন লোকের ইউনিট নিয়ে ওঁকে কী অসাধারণ ভাবে কাজ করতে দেখেছি। এবং ওই ক’জনের সবাই সবরকম কাজ জানেন। সেইসব মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে দেখেছি তাঁদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও টিমওয়ার্ক। রোসেলিনির ছবি ‘রোম ওপেন সিটি’, ‘পাইসা’ ঝুঁকি নিয়ে সোলজারদের লুকিয়ে-লুকিয়ে করেছিলেন।

যে-সময়ে আমি গিয়েছিলাম, উনি তখন ইতালিয়ান রেনেসাঁর ওপর একটা ছবি করছিলেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ ছবি। এই ছবিটির শুটিং আমি চাক্ষুষ দেখেছি।

যে ক’মাস আমি রোমে ছিলাম, রোসেলিনি আমাকে ছেলের মতোই স্নেহ দিয়েছেন। আরেকটা ঘটনা বলি। ফেরারি গাড়ি কোম্পানির কর্তা এনজো ফেরারি-র সঙ্গে রোসেলিনির খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। রোসেলিনি অল্পবয়সে আসলে ছিলেন রেসিং কার ড্রাইভার। ফেরারি নতুন-নতুন গাড়ি বের করলে ওঁকে দিয়ে ড্রাইভ করাতেন। সেই সময়ে আমি যখন গেছি ফেরারির একটা নতুন গাড়ি বেরোল। মোদেনা হল ফেরারির গাড়ি কারখানার জায়গা। সেই মোদেনাতে নিয়ে গিয়ে রোসেলিনি গাড়ি ড্রাইভ করলেন। পাশে আমাকে বসিয়ে। ভাবা যায়?

আচ্ছা, আপনার বাবার নাম তো হরিসাধন দাশগুপ্ত। সেখান থেকে হ্যারি এস দাশগুপ্ত হল কী করে?

বাবা যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন সেখানকার প্রেসিডেন্ট Harry S. Truman; ওঁরই নামের অনুসরণে বাবার নাম হরিসাধন থেকে হ্যারি এস হয়ে গেল। কে বা কারা বাবাকে এই নামে ডাকতে শুরু করেছিলেন, তা আমি জানি না। কলকাতায়ও বাবাকে অনেকে হ্যারি বলে ডাকতেন। ছবির টাইটেল কার্ডে বাবা লিখতেন হরি এস দাশগুপ্ত।

কেউ-কেউ বলেন মানুষ হিসেবে একটা সময় পর্যন্ত হরিসাধন খুব উন্নাসিক, দাম্ভিক ছিলেন। এটা সত্যি কথা? আর একটু সাহেবিয়ানা কেতাও ছিল নাকি?

সাহেবি কেতার সঙ্গে তো দম্ভের কোনও সম্পর্ক নেই। এইগুলোই বাঙালিদের সমস্যা। যে-লোক এত বছর আমেরিকায় থেকে এসেছেন, তাঁর মধ্যে একটু সাহেবিয়ানা থাকবে না তো কার মধ্যে থাকবে, বলুন তো!

ছবি: সংগৃহীত

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook