বাঘবন্দি খেলা

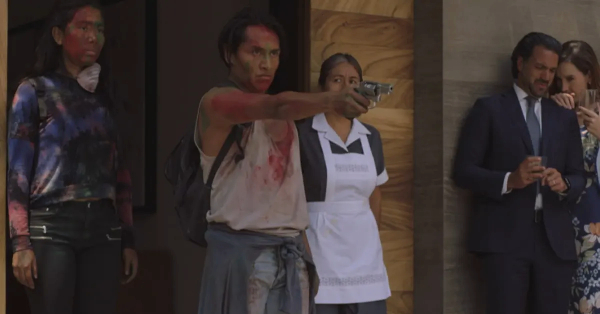

সহসা মেক্সিকো সিটিতে বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। বড়লোকদের মারা হতে থাকে। অশান্তি গোলাগুলি মারধর গাড়ি-পোড়ানো লুটপাট। খুব বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে চলছিল, আদরের মেয়ের বিয়ে, সেখানে আচমকা পাঁচিল ডিঙিয়ে নামে কয়েকজন লোক, হাতে বন্দুক। বাড়ির কর্তা চেঁচিয়ে দারোয়ানদের প্রধানকে ডাকেন, কিন্তু সে উলটে ওই হানাদারদের সাহায্য করতে থাকে। বাড়ির লোক এবং অতিথিদের থেকে সব কেড়ে নেওয়া হয়, গয়নাগাঁটি পয়সাকড়ি। বাড়ির মালকিনকে খুন করা হয়, বড়ছেলের বউকেও, বাড়ির মালিককেও গুলি করা হয়, কিন্তু পরে দেখা যায় কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছেন। বাড়ির কয়েকজন দাসী বা চাকরও কাড়াকাড়িতে হাত লাগায়। সারা বাড়ির দেওয়ালে গালাগাল লিখে দেওয়া হয়, দামি ছবি নষ্ট করা হয়, না-পাওয়া লোকের ক্ষোভ আছড়ে ঝাঁপিয়ে পাওয়া-লোকেদের জীবন তছনছিয়ে দেয়। যে-মেয়ের বিয়ে, সে অবশ্য বাড়িতে নেই। সে গাড়িতে চড়ে চলেছে তাদের এক প্রাক্তন চাকরের বাড়ি, এক তরুণ ড্রাইভার সঙ্গে আছে। কারণ চাকরের বউ অসুস্থ, লোকটা সাহায্য চাইতে এসেছিল, কিন্তু মেয়ের মা সামান্য টাকা দিয়ে বিয়েবাড়ি থেকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। মেয়েটার প্রাণে খুব মায়া, সে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে যাচ্ছে, যেমন করে হোক ওই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করবে। কিন্তু রাস্তা বন্ধ, পুলিশ গাড়ি ঘুরিয়ে দিচ্ছে, কোথাও গাড়িতে তীব্র সবুজ রং ছোড়া হচ্ছে, কোথাও বড়লোকদের জলের ট্যাংকে সবুজ রং মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সবুজ হচ্ছে এই বিদ্রোহীদের রং। আর একটা রং-এর রমরমা চলছে, লোকের গা থেকে যে-রক্ত ঝুঁঝিয়ে বেরোচ্ছে, এন্তার গোলাগুলি চলে যার স্রোত নিশ্চিত করছে, লাল। মনে রাখতে হবে, মেক্সিকোর পতাকার রং হল লাল-সাদা-সবুজ। ‘নিউ অর্ডার’ (চিত্রনাট্য ও পরিচলনা: মিশেল ফ্র্যাংকো, ২০২০) প্রথমেই বলে, পতাকা সাজিয়ে রাখলে হয় না, একটা সমাজের দুই ভাগের মধ্যে যদি দুস্তর ব্যবধান থাকে, তাহলে রংগুলো ছেতরে মুচড়ে অন্য কথাও বলতে শুরু করতে পারে।

মেয়েটা কোনওমতে ওই চাকরদের বাড়ি পৌঁছয় বটে, কিন্তু পরের দিন সকালেই তাকে কয়েকজন মিলিটারি-মতো লোক এসে নিয়ে যায়, নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে, আর তার বদলে তাকে পোরে একটা জেলখানা-মতো জায়গায়, যেখানে প্রচুর বড়লোক যুবক-যুবতীদের ধরে এনে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। তাদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার, মেয়েদের ধর্ষণ করা তো হয় বটেই। তারপর এই ভীত-নিপীড়িত বড়লোকদের আর্তি ভিডিও রেকর্ডিং করে নেওয়া হয়, তারা তাদের মা বাবা স্বামী স্ত্রীকে জানায়, এরা যা টাকা চাইছে দিয়ে দাও, নইলে আমাদের ছাড়বে না। বাইরে ততক্ষণে শহর চলে গেছে পুরোপুরি মিলিটারির দখলে, সর্বত্র কারফিউ, ব্যারিকেড, ধমক, উঁচিয়ে থাকা বন্দুক। যে-চাকরকে মেয়েটি সাহায্য করতে গেছিল, সে তার শয্যাশায়ী বউয়ের জন্য কয়েকবার হাসপাতালে যেতে চায়, প্রতিবারই ফিরে আসতে হয়। একবার সে আর না পেরে জোর করে যাওয়ার চেষ্টা করলে, তাকে গুলি খেয়ে মরতে হয়। তার বউও মারা যায়, চিকিৎসা না পেয়ে। গরিবরা ক’দিন পরে তাদের কাজে যেতে পারে বটে, কিন্তু পরিচয়পত্র তৈরি করাতে হয়েছে, তা কোনও সময়ে পোশাকে ঢেকে রাখা অবধি যাবে না, সবসময়ে দৃশ্যমান থাকতে হবে, নইলেই চাকরি চলে যাবে। ক’টা থেকে ক’টা কারফিউ, তারও টানা ঘোষণা চলতে থাকে। তার মানে, শহরের বাইরে মিলিটারি, আর অন্দরে বিদ্রোহী— যারা অনেককে (নায়িকাকেও) অত্যাচার করে চলেছে।

ছবিটায় কয়েকটা চরিত্রকে একটু যত্নে গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু প্রায় পুরোটা জুড়েই আছে অসংখ্য মানুষ, যাদের পরিচয় আমরা জানি না, যারা হয় দোকান থেকে জিনিস চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, বা পুলিশকে ইট ছুড়ছে, কিংবা মুখ থুবড়ে গুলি খেয়ে পড়ে আছে। উর্দিতে ঢাকা শরীর ও হেলমেটে ঢাকা মুখ নিয়ে প্রশাসন-ভৃত্যেরা যাদের ধাক্কাতে-ধাক্কাতে নিয়ে যাচ্ছে বা হাত তুলে নিষেধ জানাচ্ছে। কিংবা উগ্রপন্থীরা যাদের খিস্তি করছে ও অকারণে পায়ুতে রড ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই ভিড়, এই জনতা, এই অসহায়, এই শিকার— বড়লোকও, গরিবও। তারা বিপন্ন মুখে শুধু আদেশ পালন করতে পারে, আর জানে, যখন-তখন একটা বুলেট ছিটকে ভয়ার্ত পাঁজরায় ঢুকে তাদের নিকেশ করে দিতে পারে। গোটা শহরটা ভয়ে থরথর করে কাঁপে, তার মাথার ওপর উড়তে থাকে হেলিকপ্টার, পথে টহল দিতে থাকে পুলিশের ভ্যান, খবরে দেখা যায় দাঙ্গার ছবি। আমাদের সেই বিয়েবাড়ির মূল পরিবারটাকে দেখানো হয়, মেয়েটার খোঁজ এখনও তারা পায়নি, মাসখানেক কেটে গেছে, কিন্তু পারিবারিক বন্ধু, প্রশাসনের বিরাট পদে থাকা একজনকে প্রতিকারের অনুরোধ জানানো হয়েছে (সে বিয়েবাড়িতে এসেছিল, আমরা তাকে দেখেছি)। সে মাঝে মাঝেই আশ্বাস দেয়, সব ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চয় মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। যারা বড়লোকদের ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে অত্যাচার করছে, তাদের মধ্যেও বখরা নিয়ে ঝামেলা লাগে, তাদের দুজন ঠিক করে এই মেয়েটার পরিবারের কাছ থেকে আলাদা মুক্তিপণ আদায় করবে। এই আদায়ের চক্রান্তে জড়িয়ে যায় সেই ড্রাইভার, যে বিয়েবাড়ি থেকে মেয়েটিকে চাকরের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, আর তার মা। তাদেরই দূত করে পাঠানো হয়, টাকা আদায় করতে। বড়লোক বাড়ির ছেলে সেই প্রশাসককে ফোন করে বলে, এরাই বোধহয় কিডন্যাপ করেছে আমাদের বাড়ির বউকে। এবং তারপরেই খুব দ্রুত কিছু দৃশ্যে চমকে উঠে আন্দাজ করা যায়, বিদ্রোহী ও শাসক বলে আমরা যাদের এতক্ষণ আলাদা ভাবছিলাম, এখন তারা একই।

ছবিটা তোলা হয়েছে দক্ষ ক্যামেরায় এবং অভিনয় সক্কলের নিপুণ, কাহিনি এগিয়েছে জমজমে থ্রিলারের মতো, মোচড় খেয়েছে দুরন্ত হরর ফিল্মের মতো, কিন্তু সব ছাপিয়ে থেকেছে পরিচালকের এই স্বর: চারিদিকে যা ঘটছে বলে তুমি ভাবছ, তা আদৌ ঘটছে তো? না কি, ঘটছে বলে তোমায় ভাবানো হচ্ছে? যে খবর তোমায় দেওয়া হচ্ছে, তা সত্য, না অর্ধসত্য, না পুরো মিথ্যে?

মানে, যারা গরিবদের অত্যাচার করছে, আর যারা বড়লোকের ছেলেমেয়েকে বন্দি করে পেটাচ্ছে, তারা পৃথক শক্তি নয়। একই ক্ষমতাকেন্দ্র দুই শিবিরকেই পরিচালনা করছে। মিলিটারির ছদ্মবেশ ধরে উগ্রপন্থীরা কাজ করছে না, উগ্রপন্থীদের সহসা-বিদ্রোহকে কাজে লাগিয়ে, প্রশাসকরাই ওই বড়লোকদের বন্দি করে মুক্তিপণ চাইছে। এবং এমনকি সেই টাকা আদায় হলেও, লোকটিকে গুলি করে মারছে। যেই পরিবার থেকে প্রশাসকের কাছে ফোন যায়, মেয়েটিকে জেলখানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মেয়েটি যখন ভাবছে যাক এবার মুক্তি, তখন তাকে গুলি করা হয় এবং ওই ড্রাইভারকে তার খুনি সাজিয়ে, তাকেও গুলি করে মারা হয়। শেষ দৃশ্যে, যখন ড্রাইভারের মা ফাঁসি যাচ্ছে (আরও কয়েকজনের সঙ্গে), এবং সমর-বিউগিলের দৃপ্ত বাজনা দেশপ্রেমের আবহ তৈরি করছে, আর একটা বিরাট ভিড় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই ফাঁসি দেখছে (বোঝা যায় এ-জিনিস এখন প্রায়ই ঘটে), প্রথম সারিতে রণনায়ক ও বড়কর্তার পাশে বসে আছেন মেয়েটার বাবা। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছেন, ওই ড্রাইভার ও তার মা অপহরণ ও খুন করেছে তাঁর মেয়েকে। এবং তিনি ভাবছেন ওই প্রশাসকদের হাতে আছে এই ভয়াবহ ঘটনার সান্ত্বনা ও সুবিচার, আর আমরা এদিকে জেনেছি, তারাই আসলে পুরো ব্যাপারটা পরিকল্পক ও পরিচালক। মানে, বিপ্লব একটা হয়েছিল ঠিকই, তারপর সেই বিপ্লবীদের দমন করা হয়েছে নৃশংস ভাবে, যেমন একটা রাষ্ট্র করে থাকে। কিন্তু প্রশাসনেরই একাংশকে দিয়ে সেই বিপ্লবী-গোছের কাজ টানা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতে লোকের মনে ওই চুরমার বিশৃঙ্খলা হিংসার ভয়টা জারি থাকে, এবং সেই সুযোগে গোটা শহরে (বা দেশে) স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে ফেলা যায়। যাতে লোককে বলা যায়, এই ডামাডোলে কারফিউ না জারি করলে চলবে না, তোমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তোমারই নিরাপত্তার স্বার্থে, পরিচয়পত্র ছাড়া পথে বেরোতে দেব না যাতে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত লোক সাধারণের স্রোতে মিশতে না পারে, আর গুলিগোলার আওয়াজ পেলে বুঝে নিও খারাপ লোককেই কোতল করছি, জানোই তো সন্ত্রাসবাদীরা এখনও কী কাণ্ড করে চলেছে। লোকে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকলে, তাকে আরও ভয়ের গর্তে বন্দি করে রাখা যায়। বোঝানো যায়, হুট বলতে একদিন সবুজ রঙের বিক্ষোভকারীরা ফের ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সেইজন্যেই এখন তোমার জীবনটা কাঁটাতারে বেঁধে দেওয়া দরকার, সারাক্ষণ সেনাবাহিনীর হুমকি হাঁকড়ানো প্রয়োজন, আর হপ্তায় একদিন প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া ভাল, যাতে তুমি বোঝো, অত্যাচারীদের কোনও ছাড় নেই এই জমানায়। আসলে অবশ্য তোমার হাড়ে যে-বার্তাটা যাবে: এভাবে ঝুলতে না হলে, মাথা নুইয়ে চলতে শেখো।

ছবিটা তোলা হয়েছে দক্ষ ক্যামেরায় এবং অভিনয় সক্কলের নিপুণ, কাহিনি এগিয়েছে জমজমে থ্রিলারের মতো, মোচড় খেয়েছে দুরন্ত হরর ফিল্মের মতো, কিন্তু সব ছাপিয়ে থেকেছে পরিচালকের এই স্বর: চারিদিকে যা ঘটছে বলে তুমি ভাবছ, তা আদৌ ঘটছে তো? না কি, ঘটছে বলে তোমায় ভাবানো হচ্ছে? যে খবর তোমায় দেওয়া হচ্ছে, তা সত্য, না অর্ধসত্য, না পুরো মিথ্যে? তোমাকে মুঠোয় টিপে রাখার জন্যে ঘটনা ঘটানো হতে পারে, বা আসল ঘটনার ব্যাপার চেপে যাওয়া হতে পারে, বা আসল ঘটনার সূত্র ধরে নতুন নাটক বানানো হতে পারে। মূল লক্ষ্যটা হল, চির-ইমার্জেন্সি জারি করা, যাতে তুমি একটা আজ্ঞাধীন নতজানু পিঁপড়ে হও। আপাত-গণতান্ত্রিক দেশও সতত সেই কাজের সমর্থক-গল্পটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার কোনও নীতি, কোনও দয়া, কোনও চোখের চামড়া নেই। এই ছবিতে তাই ক্ষমতার ওপরওয়ালারা বড়লোকদের ছেলেমেয়েকে খুন করছে, তাদের পরিবারের কাছ থেকে টাকা লুটছে, আবার তাদের সামনে গরিবদের ফাঁসি দিয়ে বলছে, ও-ই যে তোমার ক্ষতিপূরণ: ভিলেনগুলোর চরম শাস্তি। আর গরিবদের বলছে, ট্যাঁ-ফোঁ করলে যেটুকু টাকা পাস তাও চলে যাবে, এবং যখন খুশি মেরে সাফ করব তো বটেই। তাই ছবিটা শুরু হয় বিপ্লবের খতিয়ান হিসেবে, তারপর সরে যায় নায়িকা উদ্ধার পাবে কি না সে-টেনশনে, আর শেষ হয় এই ধাঁধায় এসে: বিপ্লব কোনখানে শুরু হয়, আর তাকে কারা ব্যবহার করে কোন আঘাটায় নিয়ে ফ্যালে। এবং এও বলে: যেভাবে পৃথিবী চলছে, কিছু লোক উন্মত্তের মতো পুঁজির পাহাড়ে বাস করছে আর কিছু লোক অ্যাক্কেরে হাভাতে হাঘরে হয়ে মরছে, বিস্ফোরণ আসন্ন। কিন্তু তার দাহিকাশক্তিকে আমাদের আপাদমাথা দুর্নীতি-চোবানো ক্ষমতাবাহিনী কোন দমন-যুগ লেলিয়ে দিতে ব্যবহার করবে, তাও অনুমেয়। নতুন একটা ক্ষমতা-বিন্যাসের সম্ভাবনা বলে আমরা যাকে ভাবছি, তা হয়তো এখনকার ক্ষমতারই সুবিধে-ফটক খুলে দিচ্ছে, তার চূড়ান্ত স্বরূপ ঝলকাবার মুহূর্তকে দ্রুত করছে। তাই কোনও ক্রম, কোনও ছক— এমনকি পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দড়াম দিয়েও যার শুরু, তা আসলে নতুন কি? নতুন থাকতে পারে কি? নতুনকে ঘেঁটি ধরে পুরনোর চাকর হিসেবে জুতে দেওয়া হয় না কি?