লুচিশীল বাঙালির হারানো ঘৃত-রাষ্ট্র

আবীর কর (December 16, 2023)

আবীর কর (December 16, 2023)আমার মন কোথায় গেল? কে লইল?…’ মনের অনুসন্ধানে নেমে বঙ্কিম-বক্তব্য খ্যাত ‘কমলাকান্ত চক্রবর্তী’, বন্ধুর পরামর্শে প্রথমে পাকশালা খুঁজে দেখতে গেছেন। তার কারণ হিসেবে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, ‘মানি পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত।’ এরপর সবিস্তারে, ‘পোলাও, কাবাব, কোফতার সুগন্ধ’, ইলিশ মাছ, কচি পাঁঠার মাংসে তাঁর মন হারানোর সম্ভাবনা বেয়ে তাঁর আরও বর্ণনা, ‘যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্ৰাস করিতে চায়। অন্যে যাহা বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি।’ এরপর হারানো মনের সন্ধান প্রসঙ্গে ‘প্রসন্ন’র কথা এসে পড়ে। সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী! কমলাকান্তের সঙ্গে যার সম্পর্কের কথা, ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর পাঠকমাত্রই জানেন। কিন্তু হারানো মন খুঁজতে গিয়ে প্রসন্নের প্রসঙ্গে কমলাকান্তের প্রসন্ন-চিত্তে সাধু ভাষার ব্যাখ্যাটি বেশ স্বাদু, ‘প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক।… প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রুপ। একজন ক্ষীর, সর, নবনীতের আকর, দ্বিতীয় তাহার দানকর্ত্রী।’ কমলাকান্তের এই ‘গব্যরসাত্মক’ প্রণয়ের মূলে যে দুধ, দই, ক্ষীর, সর, নবনীর প্রতি দুর্বলতা, সে-দুর্বলতা আমাদের দশ ও দেশের দুর্বলতা। ইদানীং গো-মাতা রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের শিকার, নতুবা এ-কথা তো স্বীকার করতেই হয় একদা এই গবাদিপশুই ছিল আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের এক সূচক। কৃষিভিত্তিক পল্লিবাংলায় গোয়াল-ভরা গাই-গোরু, আর পুকুর-ভরা মাছের সগর্ব মর্যাদা এই তিন/চার দশক আগেও স্বমহিমায় বিরাজ করত। এখন সেই রাখালরাজাও নেই, বাঁশিটিও গেছে হারিয়ে। দুধে-ভাতে থাকা বাঙালির পাতে এখন বাহারি পদের রকমারি খাবার। অবশ্য তারপরও দুধ, দই, ঘি এখনও দেশের মানুষের একটা বড়ো অংশের সহায়। বিশেষত নিরামিষভোজীদের। যদিও আমিষ পদেও দুধ, দই, ঘিয়ের ব্যবহার আছে। এর মধ্যে ঘি হল দুগ্ধজাত দ্রব্যের শীর্ষ বস্তু। ভাল বাংলায় যাকে ডাকা হয় ঘৃত। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে ছোটোবেলায় পড়া ‘কিশলয়’-এর পাতা, ঋ-কার শিক্ষণে ছিল : ‘ভৃগুর দাদু নৃপেন বাবু। তিনি সোজা কথা কঠিন করে বলেন। ঘাসকে বলেন তৃণ। হরিণকে বলেন মৃগ। ঘরকে বলেন গৃহ। ঘিকে বলেন ঘৃত।’ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’য় আছে ‘ঘৃত আনি/কৃত মানি’। এখনের চলতি বাজারে ও বাংলায়, সেই স্বাদু ঘৃত ও সাধু ভাষায় ব্যবহৃত ঘৃত, উভয়েই প্রায় মৃত। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় পাই সেই সময়ে ঘৃত শব্দটিও শিক্ষিত শিষ্টজনেরা উচ্চারণ করতেন না, তাঁরা বলতেন ‘আজ্য’। এছাড়াও অভিধানে ঘিয়ের প্রতিশব্দে পাই সর্পি, হবি; সদ্য প্রস্তুত ঘি হল হৈয়ঙ্গবীন। যদিও সেসব সংস্কৃতগন্ধী, সুভাষিত শব্দগুলি সেই সুবাসিত ঘৃতের মতো আজ তামাদি।

তবে হবিষ্য বা হবিষ্যি-অন্নের সূত্রে ঘিয়ের নামগন্ধ আজও অটুট আছে। এই ঘৃতান্ন ছাড়াও ঘৃত শব্দে সন্ধি হয়ে পাচ্ছি ঘৃতাক্ত (যা হল ঘিয়ে মাখা), ঘৃতাহুতি (যা যজ্ঞের আগুনে ঢালা ঘি), ঘৃতপক্ক (যা পুরোদস্তুর ঘিয়ে ভাজা, যেমন ঘৃতপক্ক লুচি)। যদিও এখন সাদা তেলের সাম্রাজ্যে গব্যঘৃত তথা গাওয়া-ঘিয়ে ভাজা লুচি নেই বললেই চলে। অথচ ঐ ঘিয়ে ভাজা লুচিকে যে শুধুমাত্র কমলাকান্তের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র, ‘চন্দ্র’ বা ‘অখণ্ড মণ্ডলাকার’ আখ্যা দিচ্ছেন তা নয়, সমকালীন বাংলায় সুখাদ্য বিবেচনায় ভোজ-সংস্কৃতির এক অন্যতম উপাদান লুচি। রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকে ‘উত্তম ফলার’-এর বর্ণনায় আছে— ‘ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি/দু’চারি আদার কুচি/কচুরি তাহাতে খান দুই/ছকা আর শাক ভাজা, মতিচুর বোঁদে খাজা/ফলারে যোগাড় বড়ই।’ আর পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের বাড়িতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সেই সরস সংস্কৃত শ্লোকের কথা অবশ্যই স্মরণীয়— ‘লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং/জিলিপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম।…’ ফলারে হোক বা নৈবেদ্যে হোক, ঘিয়ে ভাজা লুচি-কচুরি যে অপরিহার্য, সে-কথা ‘খাই খাই’ বইয়ে সুকুমার রায় জানাতে ভোলেননি, তাঁর সারকথা— ‘রোদে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে/ফলারটি পাকা হয়, লুচি দই আহারে।’

শুধু কি কবিতার পঙ্ক্তি, এককালে গ্ৰামগঞ্জের অনুষ্ঠানবাড়ির পংক্তিভোজে, দিস্তা-দিস্তা লুচি আর গণ্ডা-গণ্ডা মণ্ডা-মিঠাইয়ের নামডাক ছিল। শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে এহেন ভোজের ছবির নিখুঁত বর্ণনা আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই নন্দলাল তো সুবিদিত— যে স্বদেশের তরে নিজেকে বেঁধে রাখে ঘরে-বাইরে, খায়-দায়-ঘুমায় আর সাহেবের ভয়ে নাকখত দেয়, সেও ‘খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল/তখন সকলে বলিল, বাহবা, বাহবা, বাহবা নন্দলাল।’ যদিও এ-বিষয়ে রসরাজ অমৃতলাল বসুর সরস গীতিটি, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অনবদ্য— ‘ওগো লুচি, ওগো লুচি, ওগো লুচি/তোমার মান্য ত্রিভুবনে/তুমি অরুচির রুচি/মুখ মিষ্টি শুচি/খাইয়ে ধন্য এ জীবনে…/পাবনে পূজে রাজায় প্রজায়/আনে তোমায় ভবনে/ওগো লুচি, ওগো…।’

লুচি-প্রসঙ্গ বাদ যায়নি রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও। ‘মানসী’ কাব্যগ্ৰন্থের ‘ধর্মপ্রচার’ কবিতায় দেখি, খ্রিস্টধর্মের অন্ধ বিরোধিতায় উগ্ৰ হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী দলপতি দলবল পাকিয়ে খ্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকের মাথা ফাটিয়ে পুলিশের ভয়ে ঘরে ফিরে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আস্ফালনের সুরে বলছেন— ‘সাহেব মেরেছি, বঙ্গবাসীর/কলঙ্ক গেছে ঘুচি,/মেজোবউ কোথা, ডেকে দাও তারে/কোথা ছোকা, কোথা লুচি?/এখনও আমার তপ্ত রক্ত/উঠিতেছে উচ্ছ্বসি,/তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে/কী জানি কী করে বসি!/স্বামী ঘরে এল যুদ্ধ সারিয়া/ঘরে নেই লুচি ভাজা?/আর্যনারীর এ কেমন প্রথা—/সমুচিত দিব সাজা।…/কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য/সনাতন লুচি ছোকা/ বৎসরে শুধু সংসারে আসে/একখানি করে খোকা।’ এই যে লুচি ও ছোকার সঙ্গে ফি-বছর বিয়ানো একখানি করে খোকার অন্ত্যমিলে কবিগুরু জনৈক হিন্দু বীরপুঙ্গবের সমগ্ৰ শৌর্য ও বীর্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসেব দিলেন, তা এক কথায় অসাধারণ। এছাড়াও সহজভাবে লুচি ভাজার সরল ছবি মেলে, রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছড়ার নানান ছত্রে। যেমন, ‘খোকা যাবে মোষ চরাতে, খেয়ে যাবে কী?/আমার শিকের উপর গমের রুটি, তবলা-ভরা ঘি।’ আরও আছে, ‘… সয়দাবাদের ময়দা, কাশিমবাজারের ঘি/একটু বিলম্ব করো, খোকাকে লুচি ভেজে দি।’ স্বল্প পাঠান্তরে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংগৃহীত ‘খুকুমনির ছড়া’য় আছে, ‘… সওদাবাদের ময়দা রে ভাই, বহরমপুরের ঘি/খাসা করে কচুরি ভেজে, খোকার মুখে দি।’ এছাড়াও, ‘খুকুমনির ছড়া’য় আছে, ‘খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ী, খেয়ে যাবে কী/ঘরে আছে তপ্ত মুড়ি, মেনা গাইয়ের ঘি।’ অথবা, ‘খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ী, সঙ্গে নিয়ে কী/বড়ো বড়ো ফুলবাতাসা, কলস ভরা ঘি।’ কোথাও আছে, ‘মটকি ভরা ঘি’।

আমূল, ডাবর, সুরভী, অন্নপূর্ণা-র ঘিয়ের কাছে তবুও বিশ্বাস রাখতেই হয়! প্রায় একরকম জোর করেই এই বিশ্বাস অর্জন করিয়ে নিয়েছে এইসব ব্র্যান্ডের নানারকম বিজ্ঞাপন। ছদ্ম-বিশুদ্ধতার দিকে আমাদের টেনে নিয়ে গেছে। আমরা খেয়াল করিনি। মানিয়ে নিয়েছি। এখন সাদা তেলের সাম্রাজ্যে, হারিয়ে গেছে অতীতের সেই ঘৃত-রাষ্ট্র!

দেখা যাচ্ছে, লুচি, কচুরি, রুটি, এমনকি মুড়ি-মুড়কির সঙ্গেও ঘিয়ের সখ্যটি স্পষ্ট। ঘিয়ের আধার হিসেবে মিলছে কলস, তবলা, মটকি। সেই সূত্রে মনে আসবে, রবীন্দ্রনাথের ‘খাপছাড়া’য় দামোদর শেঠকে। যার জন্য নানান জায়গা থেকে হরেক জিনিস আনার ফিরিস্তিতে আছে, ‘আনবে কটকি জুতো/মটকিতে ঘি এনো…।’ ছড়ার এক ছত্রে আছে, ‘খোকামণি দুধের ফেণী, ডাবলোর ঘি/খোকার বিয়ের সময় করবো আমি কী?’ মটকি তো মৃৎপাত্র, ডাবলো কি তবে ডাব্বার ডাকনাম? তবে নামডাকের বিচারে ছড়ায় ছড়িয়ে থাকা ঘি, জানায় না কি, এক সময়ে ভাল ঘিয়ের ঠিকানা ছিল মুর্শিদাবাদ জেলারই অন্তর্গত দুই নিকটবর্তী স্থান কাশিমবাজার এবং বহরমপুর? সম্ভবত তখনও ব্র্যান্ডনেম চালু হয়নি। এইসব ঘি, অনেক পুরানো ঘি। যার উল্লেখ মিলবে, আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। সেখানে পূজার্চনার প্রদীপ থেকে প্রসাদ, সবেতেই ঘৃতের নিদান। কৌতুকের বিষয়, সেখানে ঘৃতের পাশাপাশি ‘ঘি’ শব্দটিরও ব্যবহার আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’-এ খুল্লনার সাধভক্ষণে আছে— ‘আসিয়া পরসে রামা বণিকের ঝি/কাঞ্চনের বাটিতে দুবলা দেয় ঘি।’ বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’-এ, অদ্বৈত সিংহের রন্ধন আর চৈতন্যদেবের ভোজন প্রসঙ্গে আছে— ‘ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক/নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক।’ এবং ‘দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার/যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার।’ এমনকি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’-এ, শিবকে অন্নপূর্ণার অন্নদানে আছে— ‘সঘৃত পলান্নে পুরিয়া হাতা/পরশেন হরে হরিষে মাতা।/পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত/ পুরেন উদর সাধের মত।’— এইসব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের খাদ্য-সংস্কৃতিতে ঘৃতের সমাদর ছিল। যদিও সেই ঘি, যথেষ্ট পুরানো ঘি।

কথায় আছে ‘পুরানো চাল ভাতে বাড়ে/পুরানো ঘিয়ে বাত-ব্যথা সারে।’ শুধু কি তাই, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আছে— ‘ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপম/শীতবীর্য্যং বিষালক্ষীপাপপিত্তানিলাপহম।’ অর্থাৎ, ঘিয়ের মধুর রস চোখের পক্ষে হিতকর, বীর্যের শীতলতার সহায়ক। এ হল বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ুনাশক। প্রবাদ আছে, ‘ঘৃত ছাড়া ডাল/লক্ষ্মীছাড়া গাল’ দিতে নেই কাউকেই। খুব চালু কথা, ‘ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ’— এ নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক চার্বাকের উদ্ধৃতি না উদ্ধৃতির বিকৃতি কে জানে? তবে ‘সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না’র দ্যোতনায় কৌশল ও শাসানি উভয়েই আছে। আর ‘সবার পেটে ঘি সহ্য হয় না’ বাক্যে আছে, বদহজমের দোহাই দিয়ে যাকে-তাকে সরলভাবে সারমেয় সম্বোধনের সহজ সুযোগ।

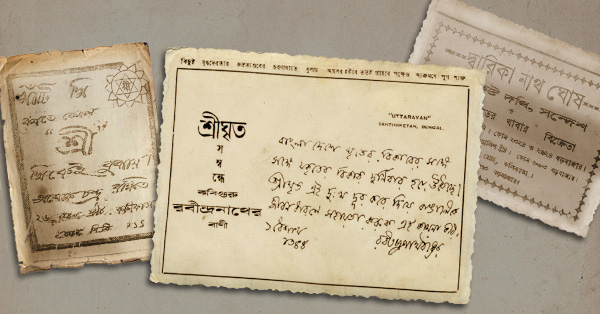

পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে, খাঁটি গাওয়া-ঘি তো হাটে-বাজারে দুর্লভই, যার নাগাল মেলে সেও নকলে-নকলে নাকাল। চারপাশে সাধারণ জীবনযাপনের রান্নাঘরে সাদা তেলের বিস্তার। অথচ বিশ শতকের গোড়াতেও কিন্তু খাঁটি ঘিয়ের সন্ধান দিয়ে গেছেন, খ্যাতিমান খাঁটি বিদ্বজ্জনেরা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ‘শ্রীঘৃত’-এর সুখ্যাতি করে গেছেন। পরবর্তীতে সেই প্রশস্তিবাক্য পণ্যের বিজ্ঞাপনী বক্তব্য হয়েছে। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার কার্তিক ১৩৪৮ সংখ্যায়, ‘শ্রীঘৃত সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী’-তে আছে, ‘বাংলাদেশে ঘৃতের বিকারের সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের বিকার দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। শ্রীঘৃত এই দুঃখ দূর করে দিয়ে বাঙালীর জীবনধারণে সহায়তা করুক, এই কামনা করি।— ১ বৈশাখ, ১৩৪৪।’ শ্রীঘৃতের তরে প্রশস্তিবাক্য লিখেছেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি। তিনি কারখানা পরিদর্শন করে, তাদের সতর্কতা, বৈজ্ঞানিক পন্থা ও বিশুদ্ধতায় সন্তুষ্ট হয়ে শংসাপত্র দিয়েছেন। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (পৌষ ১৩৪৮) সে-বিজ্ঞাপন আছে। এছাড়াও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু শ্রীঘৃত সম্বন্ধে ও তার ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত সম্পর্কে সুখ্যাতি করেছেন। তবে, বাঙালির লুচি ও রুচির বিশ্বস্ত শ্রীঘৃত নিয়ে সেরা বাক্যটি বলে গেছেন শিব্রাম চক্রবর্তী— ‘বাজারে দুরকম ঘি পাওয়া যায়— শ্রী আর বিশ্রী।’

বাঙালির নিজস্ব রুচি ও শুচির মতোই হারিয়ে গেছে, বাঙালির লুচি। আনুষ্ঠানিক ভাবে লুচির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বাড়িতে জলখাবারের লুচি তো সাদা তেলে! গাওয়া ঘি হাওয়া। নকল ঘিয়ে ছেয়েছে বাজার। আর সেই লুচিও শুধুমাত্র যৌনগন্ধী গীতে ‘লুচি লুচি ফুলকো লুচি’ হয়ে সস্তার বাজারে মাদকতা ছড়িয়েছে। এখন দেখি, বেকিং পাউডারের নিদান-সহ, লুচিকে ফুলকো করার হরেক সুলুক-সন্ধান। সেই মায়াঘন ঘিয়ের ময়ান নেই, ময়দা ঠাসায় নেই ভালবাসা, শুধু সোডা আর কায়দা দিয়ে মাখা ময়দায় লুচি ফুলছে ঠিকই, কিন্তু তা স্বাদে-গন্ধে সুস্বাদু কোথায়!

আমূল, ডাবর, সুরভী, অন্নপূর্ণা-র ঘিয়ের কাছে তবুও বিশ্বাস রাখতেই হয়! প্রায় একরকম জোর করেই এই বিশ্বাস অর্জন করিয়ে নিয়েছে এইসব ব্র্যান্ডের নানারকম বিজ্ঞাপন। ছদ্ম-বিশুদ্ধতার দিকে আমাদের টেনে নিয়ে গেছে। আমরা খেয়াল করিনি। মানিয়ে নিয়েছি। এখন সাদা তেলের সাম্রাজ্যে, হারিয়ে গেছে অতীতের সেই ঘৃত-রাষ্ট্র!পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook