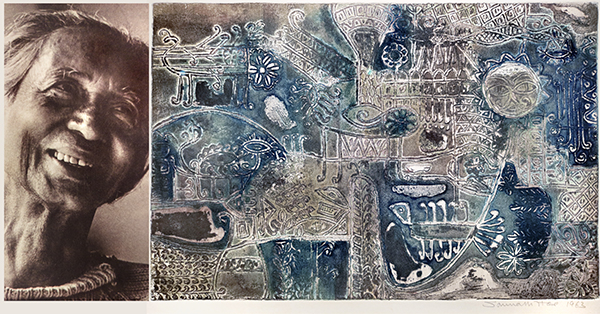

মানুষ কত কী রেখে যান অন্যের জন্য। সন্তান পান ঘর, জমি, সম্পত্তি। বংশগৌরব। চেহারার সাদৃশ্য, কখনো কন্ঠস্বর। অল্প কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের অসংখ্য সন্তান সন্ততি। একদিন হঠাৎই আবিষ্কার করি, আমরাও রয়েছি তাদের মধ্যে। এঁদের রেখে যাওয়া সম্পদের আধারটি বিশাল নাও হতে পারে। অথচ, কোনো শিল্পীর কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যা কিছু, তা যদি হয় অফুরান, বয়স, বোধ বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে যদি তার গভীরে প্রবেশ করার পথগুলি ক্রমাগত খুলে যেতে থাকে, তখন এর প্রাপ্তিসুখ ওজনে নয়, মননের অনন্য এক মাত্রায় উপনীত হয়। কুঁড়ি দেখে বিকশিত পুষ্পের চেহারা আন্দাজ নাও করা যেতে পারে। সোমনাথবাবু তেমনই এক মানুষ। উনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন বিচিত্র কয়েকটি বাক্স। এর মধ্যে পাওয়া গেছে ছোট, মাঝারি মাপের, কিছু বড়, আঁকা ছবি। ক্ষীনতনু ভাস্কর্য। নোটবই। চিঠি। নিচুস্বরে কথোপকথন। টুকরো স্মৃতি। চিটাগং। কলকাতা। দিল্লি। শান্তিনিকেতন। ভারতীয় চিত্রকলার সুবিশাল জাদুঘরে এর রোশনাই বহুদূর থেকে চোখে পড়ার কথা নয়। আজ থেকে একশো বছর আগে ভূমিষ্ঠ হওয়া ফ্র্যাজাইল শরীরের এই মানুষটির সৃষ্টি নিয়ে আর্ট দুনিয়া এই মুহূর্তে উত্তেজিত। অকশন হাউস, আর্ট গ্যালারি, বই প্রকাশ, ডকুমেন্টারি, কী না হচ্ছে। উনি রেখে গেছেন ওঁর জীবনভর সংগৃহীত, সৃষ্ট, অজস্র ক্ষত।

‘অর্থশীলা’ শান্তিনিকেতনের সদ্য ভূমিষ্ঠ গ্যালারি। শ্যামবাটিতে। শতবর্ষ উদযাপন কালে এখানে পা রাখার অনেক আনন্দ। যথার্থ, আধুনিক স্থাপত্য। কম্প্যাক্ট। বিজ্ঞানসম্মত আলোর ব্যবস্থা। দারুণ লাইব্রেরি। বইয়ের দোকান। এগুলির কথা প্রথমেই উল্লেখ করলাম কারণ, উচ্চস্তরের শিল্প দর্শনের আবহ মানানসই হতেই হবে। শান্তিনিকেতন অবশ্যই রবীন্দ্র কেন্দ্রিক। বিভিন্ন রবীন্দ্র ভবন ও বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস, সংলগ্ন অঞ্চল দেখার সুযোগ আছে কিছুটা। ভিস্যুয়াল আর্টের জগতে রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ছবি ছাড়াও, মস্ত অবদান সারা দুনিয়ার শিল্প ভাবনাকে এই লাল মাটির দেশে টেনে আনা। পূর্ব ভারতের শিল্পের পীঠস্থান শান্তিনিকেতনের কলাভবন। বহু গুণী মানুষ বিকশিত হয়েছেন এখানে। কবিগুরুর সময়ে এবং তার পরে। নন্দন আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তার স্বাদ পাওয়া যায় প্রায় সারাবছর, একটু খবর রাখতে হয়। এখানে বড় হয়ে ওঠা, কাজ করা, কাজ শেখানো বেশ কিছু মানুষ আজও আছেন, যাঁরা শান্তিনিকেতনের শিল্পধারার কুষ্ঠি ঠিকুজির খবর রাখেন। এঁরা দায়িত্ব নেন ক্লাসিক সংগ্রহগুলিকে একত্র করে প্রদর্শনী আয়োজনের। শুধুমাত্র কিছু ছবি বা ভাস্কর্য জড়ো করা নয়, আর্টিস্টের জীবন, কর্মপন্থা, খেয়াল খুশির একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় অতি যত্নে সামনে নিয়ে আসা উক্তি, চিঠিপত্র, ঐতিহাসিক ফটোগ্রাফ থেকে। প্রদর্শনী নিজেই পৌঁছে যায় শিল্পরসিকদের কাছে। শতবর্ষে সোমনাথ হোড়ের কাজের কিউরেশন ও অন্যান্য সবকিছুর দায়িত্বে ছিলেন কে এস রাধাকৃষ্ণন।

আজকের দুনিয়ায় বোতাম টিপলেই যাবতীয় আর্ট সম্ভার নিমেষে স্ক্রিন দখল করে নেয়। সুবিধে আছে এর। একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। ভাস্কর্যের কথা ছেড়েই দিলাম, একটি দ্বিমাত্রিক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে, প্রয়োজনে কাছে গিয়ে, কাগজ, ক্যানভাসের ওপর শিল্পীর চারকোল, ব্রাশের যে সোহাগ স্পর্শ চোখে পড়ে, তা অনলাইন প্রদর্শনীতে সম্ভব নয়। যে কাজের সিরিজের জন্য সোমনাথবাবু সবচেয়ে বেশি আদৃত, প্রায় সাদা তুলোট কাগজের ওপর শ্বেত ক্ষতের মরমী গভীরতা, রাশ টেনে রাখা মৃদু উত্থান, বিচিত্র এক বর্ণহীন রক্তপাতের স্মৃতি, সঙ্গে কাগজ সম জমির শিউরে ওঠা ত্বকের কাঁপুনি, সবকিছুই সংক্রামিত হয় দর্শকের চোখের মধ্যে দিয়ে, মনের অনেক গভীরে। কোন কষ্ট, কোন যন্ত্রনা, কোন হাহাকার, কোন ভয়ঙ্কর সময়ের দলিল এইসব ক্ষত? “উন্ড” সিরিজের অনেকগুলি এখানেও রয়েছে। অন্যান্য কাজের সামনে দাঁড়ালে পাওয়া যায় প্রচুর মিসিং লিংক। সূত্র। আছে এই প্রদর্শনীতে।

সোমনাথবাবুর মাইক্রো জীবনী এইরকম, অল্প বয়েসে বিশ্বযুদ্ধের দগদগে ধ্বংস স্মৃতি, মন্বন্তরের মৃত্যু উপত্যকা, একটা সম্ভাব্য পেলব আর্টিস্ট সত্ত্বাকে বদলে দিয়েছিলো সমূলে। ব্রাশ হয়ে উঠেছিল হাতিয়ার। জীবনে এলেন চিত্তপ্রসাদ। কম্যুনিস্ট প্রভাব। কলকাতা। আর্ট কলেজ। ১৯৪৫-এ ছাত্র। ১৯৫৩-তে শিক্ষক। সুদর্শন সুদর্শনা পোর্ট্রেট, প্রকৃতির নেশায় মাতোয়ারা রঙিন ল্যান্ডস্কেপ, ঈশ্বর ঈশ্বরী, জনপ্রিয় শিল্পের বাবুয়ানি করার সময় পেলেন না। পেলেও, সম্ভবত মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। সময়ের আঘাতে বার বার আহত হয়েই চলেছিলেন তিনি। তেভাগা আন্দোলন, একের পর এক শোষণের ইতিহাসে সাক্ষী থেকে ব্রাশ ধরলেন শক্ত হাতে। আজকের দুনিয়ায় ওয়র-ফিল্ডে কাজ করা ফোটোগ্রাফারের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন তরুণ সোমনাথ। সাদা কালো জোরালো রেখায় ধরা পড়েছিল পরিস্থিতির সাংঘাতিক অস্থিমজ্জা। এমন অবস্থায় রং বিলাসের সময় কোথায়? সময় বদলালো, বয়স বাড়লো, অস্থিরতা কমলো না। ১৯৫৮ সালে দিল্লিতে, আর্ট কলেজের শিক্ষক। তারপর সব ছেড়েছুড়ে ১৯৬৭ সালে সেই যে শান্তিনিকেতনে এলেন, মিশে গেলেন, আর ফিরলেন না কোথাও। সারাজীবন কাজ করে গেলেন প্রায় নিঃশব্দে। তখন নিত্যসঙ্গী বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর। ” What I draw is the unfolding of my being – which in my case is inscribed as ‘wounds”, ওঁর নিজের কথা।

এই প্রদর্শনীতে ওঁর চেনা বিষয় ও গতের বাইরে অনেক কিছু রয়েছে যা মানুষ সোমনাথকে আমাদের আরো কাছে নিয়ে এসেছে। প্রথম জীবনে পোস্টার আঁকার সঙ্গে সাদামাটা সস্তা কাগজে কাজ করেছেন। মুস্কিলে পড়া, উপেক্ষিত এক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে ওঠার, তাদের কষ্টের জীবনচিত্র আঁকা হয়ে উঠেছে দুর্লভ চিত্রসাংবাদিকতা। পরে রং এসেছে ছবিতে, বলাই বাহুল্য, সেখানে নানা ধরনের কালোর সঙ্গী বাদামি, অকার, গাঢ় লালের প্রাচুর্য। ইন্ক্ ও ওয়াটার কালার চালিয়ে গেছেন সারাজীবন। প্রচুর স্কেচ, প্রায় সবই সাধারণ মানুষের ছবি, যেন তাদের ক্লিষ্ট জীবনের রাবার স্ট্যাম্প, নানান ভঙ্গিমায়, কখনো পোষ্য সহ। সরু মোটা রেখার বল্গাহীন ঠাসবুনোটে বিষয় মন্থিত হয়েছে অস্থির উন্মাদনায়। চেনা আর্টিস্টিক রোমান্স, শিমুল পলাশের নামগন্ধ নেই। আলো ছায়ার মোহিনী মায়ার জাল বিস্তারের চেষ্টা নেই। প্রায় সর্বত্র চড়া রোদ, হার্ড লাইট। এরই মধ্যে জলরঙের মানুষগুলো নির্দ্বিধায় মিশে গেছে একে ওপরের সঙ্গে। একই কথা বোধ হয় প্রতিধ্বনিত হয়েছিল শঙ্খ ঘোষের কলমে, ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।’

আর্ট কলেজে কৃতি ছাত্র সোমনাথ। স্রেফ দুহাত দিয়ে আরো কত কী করা যায়, জেনে ফেলেছিলেন ওখানে। তুলি কলমের পাশাপাশি আঁকড়ে ধরলেন প্রিন্টমেকিং বা ছাপাই ছবির প্রযুক্তিকে। কী-ই বা ছিল আর, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কর্ম পদ্ধতি তখন। প্রথমে কাঠ খোদাই, পরে ধাতু, দ্বিমাত্রিক ছবি সৃষ্টির কাজে স্থায়ী হল অন্তর্বর্তী কয়েকটি প্রক্রিয়া। যা পরবর্তীকালে তৃতীয় মাত্রাটাকে ছুঁয়ে ফেলবে এক বিচিত্র সৃজনশীল আশ্লেষে। শুরু হয়ে গেল রঙিন লিথোগ্রাফি, তামার ওপর এনগ্রেভিং, ইনট্যালিও। ওই পর্যায়ের বেশ কিছু কাজ রয়েছে এখানে। সাদা কালো এচিং পাখা মেলতে শুরু করল রঙিন কালিকে সঙ্গী করে। পরতে পরতে ফুর্তি লুটেছেন শিল্পী। সোজা পথে রং করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়, এতে বিশ্বাস করেননি। আমরা পেয়েছি অদৃশ্য অথচ অনুভব যোগ্য বহুমাত্রিকতার বিচিত্র আনন্দ। বিমূর্ত, অবশ্যই, তবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরতের পর পরত পেরিয়ে যেখানে পৌঁছনো যায়, সেখানে দেখা যাবে স্বেচ্ছা নিঃসঙ্গ সাইলেন্ট মানুষটাকে। শিল্পী নিজেকে নিয়োজিত করে চলেছিলেন এক বিচিত্র খনন কার্যে। পেলবতার ধার ধারতেন না তেমন। বিষয়গুলো রাফ, প্রক্রিয়াও তাই। আন্দাজ করা যায় সোমনাথবাবু সারাজীবন কিছু না কিছু খুঁজে গেছেন জীবনের অমসৃণ ত্বকের তলার অংশে। ঢুকে পড়েছেন আরও গভীরে। নিজের করা বহু ড্রইং আবার নতুন করে এচিং করেছেন। অর্থাৎ স্মৃতিকে, বিষয়কে ফিরে আসতে অনুমতি দিয়েছেন তিনি। এই তলিয়ে দেখতে চাওয়া, একধরনের আত্মানুসন্ধান তো বটেই। খুব স্বস্তিতে, শান্তিতে, জাগতিক সুখের নিশ্চিন্ত আবহে থাকা হয়ে ওঠেনি ওঁর। সুযোগ ছিল যদিও। প্রত্যাখ্যান করেছেন, চরম ঔদাসীন্যে, অবশেসনে। কাজে লেগে পড়েছেন মন খনির সুড়ঙ্গে। সরকারি পদ্মশ্রী দরকারি মনে করেননি। মরণোত্তর পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছিল ওঁকে। প্রতিষ্ঠান বিরোধী মানুষের কাছে এটাই প্রত্যাশিত। নিজের কথায় ‘I have never been able to make beautiful artifacts in the usual sense. When someone wants to know my bio-data, I have to point towards these artifacts. I presume the viewers will react in their own personal way to find a bio-data’.

প্রদর্শনীতে ওঁর বেশ কিছু টুকরো বক্তব্য শোভা পাচ্ছে এদিক ওদিক, সেগুলি পড়লে ওঁর ভেতরের আগুনের আভাস পাওয়া যায়। এই আগুনে হলকা নেই, রয়েছে ঘন নীল, নিরাসক্ত অথচ দৃঢ় এক ঠান্ডা উত্তাপ। আর কিছু অভিমান, হয়তো বা। দোতলায় একটি গুপ্তধন রয়েছে, যার ভেতরে উঁকি মারছে অত্যন্ত জরুরি কিছু কাগজ। দেখতে অনুরোধ করছি। সোমনাথবাবু-র ভাস্কর্য একটিও নেই, কিন্তু আছে তার ছবি। প্রামাণ্য কালেকশন। স্কেচ, ড্রইং, এচিং সংগ্ৰহ করা গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। সাদার ওপর সাদায় ‘উন্ড’ কে ভাস্কর্য না ছবি কী বলা উচিত জানি না। মথিত, পীড়িত, পেপার পাল্পকে নাজেহাল করে সৃষ্টি করা সিগনেচার কাজ ওঁর। এই সূত্রের সদর দরজা পেরোলে পৌঁছনো যাবে ধাতুর ভাস্কর্যের অন্দরমহলে। সোমনাথবাবুর নিজের কথা দিয়ে শুরু করি, “I am somewhat apprehensive about calling these works sculpture. They have no weight, no substance, no dimensions: all they have is the aspect of wounds. However the wind can pass freely through the figures. I find it comfortable to just call them bronzes. They are small in size because they are the result of ten fingers working on sheets of wax.”

১৯৭৫ সালে ওঁর প্রথম ধাতুর কাজ, ফুট তিনেক তো বটেই, মাদার এন্ড চাইল্ড, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় করা। এক মা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। তবে, মায়ের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। খন্ড বিখন্ড শরীরাংশের মধ্যে তার নিশ্চিন্ত সন্তান। এটি চুরি হয়ে যায়। আর পাওয়া যায়নি। আহত, ক্ষতবিক্ষত সোমনাথ হোড় আর একটিও বড় কাজ করেননি, সবই তালুর আওতায় সীমাবদ্ধ রেখে গেছেন। সৌন্দর্যের মোহময়তায় দর্শকের মন লুটে নেওয়ার অভিপ্রায়কে সযত্নে সরিয়ে রেখে শিল্পী যে অবসেশন নিয়ে আজীবন কাজ করে গেলেন তার সূত্র ওঁর এই উক্তিতে স্পষ্ট। আঁকা ছবি, ছাপাই ছবি, ব্রোঞ্জ কাস্টিংয়ের টেকনিক ওঁর জীবনভর প্রাপ্ত যন্ত্রনায়, অভিমানে, উপলব্ধিতে যে মাত্রায় উপনীত হয়েছে, তা ভারতীয় শিল্পের অনুরাগীদের কাছে এক বিস্ময়কর ঘটনা। শিল্প-প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আর শিব কুমারের কথায় “During the final years of his life.. as if in a final act of empathy, he came to resemble his own sculptures of wounded and suffering men.”

ছবি সৌজন্য : অর্থশীলা, শান্তিনিকেতন

ছবি তুলেছেন : নীলাঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, শুভময় মিত্র।