আশ্চর্য পরিমিতিবোধের পরিচালক

রজতাভ দত্ত (November 20, 2021)

রজতাভ দত্ত (November 20, 2021)একজন অভিনেতা হিসেবে সত্যজিতের সিনেমায় প্রথমেই আমার যা চোখে পড়ে, তা হল ‘অভিনয় করা’এই ব্যাপারটাকেই তিনি প্রথমে দূরে সরিয়ে রাখেন। এবং সেটা শুরু করেন ‘পথের পাঁচালী’ থেকেই। তিনি অভিনয়কে অন্য দৃশ্যকল্প দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন। সত্যজিৎ যখন ‘পথের পাঁচালী’ করতে আসেন, তখন বাংলা সিনেমায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, শিশির ভাদুড়ি— এঁদের আধিপত্য। এবং সিনেমা অভিনেতার অভিনয়-কেন্দ্রিক। সত্যজিৎ এসে প্রথমেই সেটাকে ভেঙে দিলেন। ‘পথের পাঁচালী’ ছবির একটা জায়গার কথা বলি। সর্বজয়া কুয়োপাড় থেকে জল তুলে (এবং সেখানে প্রতিবেশীর মুখে দুর্গার ফল চুরি সম্পর্কে বাঁকা কথা শুনে) ফিরে এসে, প্রথমে দুর্গাকে বকে, তারপর তার রাগ গিয়ে পড়ে ইন্দির ঠাকরুনের উপর, কারণ তাঁর জন্যেই দুর্গা ফল পেড়ে আনছে রাতদিন। ইন্দির ঠাকরুনকে সর্বজয়া কটু কথা বলে, গোড়ায় ইন্দির সে-কথায় তেমন পাত্তা না দিয়ে (‘কী যে বলিস!’) খুব ধীরে-ধীরে হাঁটেন, এরপর যখন সর্বজয়ার কথার তীব্রতা বেড়ে ওঠে এবং সেগুলো সত্যিই ইন্দিরের গায়ে লাগে, ইন্দির ঠিক করেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন, তখন ইন্দিরের হাঁটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত দ্রুত। একদম বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমরা দেখি একটা পুঁটলি এসে একটা বেড়ালছানার উপর পড়ে, তারপরে ইন্দির সেই পুঁটলি ও ছেঁড়া মাদুর বগলে খুব জোরে হাঁটতে-হাঁটতে চলে যান, তারপর দুর্গা এসে তাঁর মাদুর ধরে টানতে থাকে তবু তিনি ছাড়েন না। এই পুরো দৃশ্যে আমরা সর্বজয়ার অভিব্যক্তি খুব কাছ থেকে (অর্থাৎ ক্লোজ-আপে) দেখতে পেলেও, ইন্দিরের অভিব্যক্তি বিশেষ দেখতে পাই না, বরং তাঁর এই বয়সেও যত দ্রুত সম্ভব হেঁটে এই জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার জেদের মধ্যে দিয়ে তাঁর রাগটা পুরোটা প্রকাশিত হয়। আবার অপুর জন্মের পর যখন দুর্গা ইন্দিরকে ফের বাড়িতে নিয়ে আসছে, তখন ইন্দিরের হাঁটা হয়ে ওঠে আনন্দে দ্রুত, তা তাঁর এমনি হাঁটার মতো মন্থর নয়, আবার ক্রোধের হাঁটার মতো অতটা তেজিয়ানও নয়।

অপুর জন্মের পর দুর্গা ইন্দিরকে ফের বাড়িতে নিয়ে আসছে বোঝাই যাচ্ছে, সত্যজিৎ প্রথম ছবি থেকেই, শুধুমাত্র অভিনেতার মুখে কী ভাব ফুটে উঠছে, তার উপর থেকে জোরটা সরিয়ে দিচ্ছেন অনেকগুলো অন্য ব্যাপারে, যাতে চিত্রভাষাটা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রথম থেকে অভিনয়ে অতিরিক্ত নাটকীয়তাকে সত্যজিৎ বর্জন করেছেন। যার জন্য, গ্রামের মেয়ে সর্বজয়া যখন আঁতুড়ঘরে ছটফট করে, তখনও তার মুখ থেকে প্রসবযন্ত্রণার দরুন আর্তনাদ বেরোয় না। আবার পরে, সন্তানশোকে সে যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে, তখন তারসানাই দিয়ে তার সেই চিৎকার ঢেকে দেওয়া হয়। ‘অপরাজিত’ সিনেমায় হরিহর যখন মারা যায়, তখনও সর্বজয়ার হাহাকার আছড়ে পড়ে বেনারসের ঘাটের এক শটে, যেখানে পায়রা উড়ে যায় ঝাঁকে-ঝাঁকে। বোঝা যায়, সত্যজিৎ যেভাবে হোক নাটকীয়তাকে এড়িয়ে চলতে চান। এটা তখনকার ভারতীয় নাটক বা ছবির প্রবণতার একেবারে উল্টো। ‘দেবী’ ছবিতে বেশির ভাগ সময় ক্যামেরা শর্মিলা ঠাকুরের মুখ ধরে রাখে। অথচ যখন ছবি বিশ্বাস শর্মিলা ঠাকুরকে দেবী মেনে নিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ছেন, তখন শর্মিলা ঠাকুরের মুখটাই দেখানো হয় না। দেখা যায় শর্মিলার পায়ের আঙুলগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে, আর দেওয়ালটাকে তিনি আঁকড়ে আছেন, পরে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছেন। এই যে এত পরিমিত অভিব্যক্তি দিয়ে এত বৃহৎ দ্যোতনা তৈরি করা, এটা সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে শিক্ষণীয়। তাঁর চিত্রনাট্যে এবং পরিচালনার ধরনে একটা আশ্চর্য পরিমিতিবোধ ছিল, যা তাঁর এক বিরাট বৈশিষ্ট্য। একজন অভিনেতা হিসেবে আমার মনে হয়, এই পরিমিতিবোধটাকে অভিনয়ের অস্ত্র করে গড়ে তুলতে অনেক ভারতীয় পরিচালক ও অভিনেতাই এখনও রাজি নন, বা প্রস্তুত নন। অথচ সিনেমার পর সিনেমায় সত্যজিৎ প্রমাণ করেছেন যে, কম বললে তা বেশি বলার তুলনায় অনেক মোক্ষম হয়ে ওঠে।

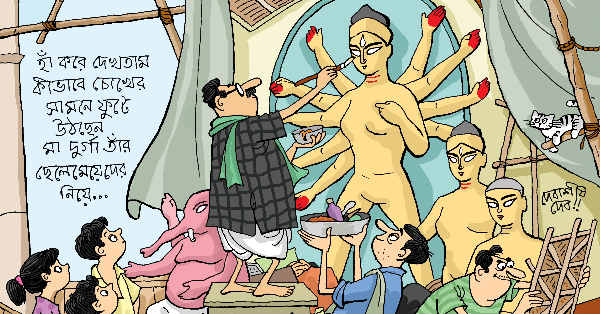

হরিহরের মৃত্যুতে সর্বজয়ার হাহাকার আছড়ে পড়ে বেনারসের ঘাটের এই শটে আর সবচেয়ে যেটা আমায় টানে, তা হল ওঁর রসবোধ। সমস্ত ছবিতেই তিনি কৌতুকের একটি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একজন বৃদ্ধা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এই দৃশ্য কেমন করে একটা বেড়ালছানার পোঁটলার নীচে অদৃশ্য হওয়া দিয়ে শুরু হতে পারে! ‘জন অরণ্য’ ছবিতে যখন একের পর এক চাকরিপ্রার্থীর দরখাস্ত লেটারবক্সে পোস্ট করার মন্তাজ দেখানো হয়, শেষকালে একজন লেটারবক্সের মাথার ফুটো দিয়ে তার দরখাস্তটা পোস্ট করে দেয়। ‘সমাপ্তি’তে অপর্ণা সেন নিজের চুল কেটে ফেলেন এবং সেই চুল ফেলে দেন বাইরে, আর তা গিয়ে পড়ে এক পলিতকেশ বৃদ্ধের মাথায়, নাপিত অবাক হয়ে যায়। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবিতে একটি চমৎকার স্বাস্থ্যের মেয়েকে রাস্তা পার হতে দেখেন ধৃতিমান, আর ফ্ল্যাশব্যাকে শুরু হয়ে যায় ডাক্তারি ক্লাসের দৃশ্য, যেখানে ম্যামারি গ্ল্যান্ড পড়ানো হচ্ছে। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ ছবিতে শমিত ভঞ্জ রেগে প্রেমিকা অপর্ণা সেনের চুল ধরে টানেন, আর সেই নকল চুল তাঁর হাতে উঠে আসে। ‘চারুলতা’ ছবিতে প্রথম সিকোয়েন্সটা গড়ে তোলা হয়েছে চারুলতার জীবনটা কতটা একঘেয়ে তা বোঝাবার জন্য, কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ দুপুরেও একটু কৌতুক আছে, যখন একজন খুব মোটা লোক রাস্তা দিয়ে যায় এবং চারু দূরবিন দিয়ে তাকে দেখতে থাকে। আর ‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’, বা ‘সোনার কেল্লা’, বা ‘মহাপুরুষ’-এর কথা তো বাদই দিলাম। ওই ছবিগুলোয় যত আনন্দ আর মজা উপচে পড়ছে, তা বাংলাকে বহু প্রজন্ম ধরে খুশি রেখেছে। এইভাবে দেখার চোখ, ভাবার মন কারও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, জীবনের যে-কোনও মুহূর্তেই যে পাশাপাশি একটা রসের ধারা বয়ে চলেছে, তার একটা শিক্ষাও আছে এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। তা জীবনে যদি কেউ প্রয়োগ না-ও করতে পারে, শিল্পসৃষ্টিতে এই শিক্ষা খুব কাজে লাগে বলেই মনে হয়। হিউমারকে যাঁরা স্ল্যাপস্টিকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন, তাঁদের বারবার সত্যজিৎ দেখা উচিত। কৌতুক মানে চড়া দাগের আমদানি নয়, আর কৌতুক জিনিসটা ছবিটার বক্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি হয়ে থাকতে পারে, তাকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া মনে হওয়ার কোনও দরকার নেই— এইগুলো তাঁর ছবি থেকে বোঝা ও শেখা আমাদের কর্তব্য।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook