পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের মতো দ্বিতীয় কোনও চলচ্চিত্র নির্মাতা এসেছেন কি না জানা নেই, যিনি একের পর এক শিল্পগুণে ভরা মহৎ সমস্ত সিনেমা বানানোর পাশাপাশি একজন গ্রাফিকশিল্পী হিসেবেও পাল্লা দিয়ে এমন অজস্র কাজ করে গিয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মানের হয়ে আছে। অথচ আফশোসের কথা, শুধুমাত্র সিনেমা নিয়ে মানুষের উজাড় করা যাবতীয় মুগ্ধতা চিরকাল আড়াল করে রেখেছে আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর বর্ণময় অবদানকে, যার ফলে অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে প্রকৃত অর্থে এই বহুমুখী প্রতিভার সার্বিক মূল্যায়ন। বর্তমানে ওঁর শতবর্ষ উদযাপনের অবকাশে এ বিষয়টিকে নিয়ে নতুন করে চর্চার অবশ্যই প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

খুব ছোট বয়স থেকেই যে ভাল ছবি আঁকতেন, এ কথা নিজেই জানিয়েছেন সত্যজিৎ। ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর আর বাবা সুকুমার রায় দুজনেই ছিলেন একাধারে পেইন্টার ও ইলাস্ট্রেটর হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে আগে থেকেই আর্টের লাইনে যাবার কথা ভেবে রেখেছিলেন তিনি। স্কুলের পর প্রথমে অর্থনীতি নিয়ে পড়লেও পরে সোজা গিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। ইতিমধ্যে অবশ্য তাঁর ছাপা হওয়া সর্বপ্রথম ডিজাইন হিসেবে বেরিয়েছিল সুকুমার রায়ের লেখা ‘পাগলা দাশু’ বইটির প্রচ্ছদ— যেখানে একেবারে আনকোরা হাতে দাশুর ফিচেল চেহারাটা আঁকা হয়েছিল যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে।

কলাভবনে প্রায় আড়াই বছর ধরে সত্যজিৎ হাতে-কলমে ছবির আঁকার তালিম নিয়েছিলেন নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং রামকিঙ্করের মতো কিংবদন্তী শিল্পীদের কাছে। বিশেষ করে ড্রয়িং আর ক্যালিগ্রাফিতে হাত পাকানোর পাশাপাশি, ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যকে ভালভাবে আত্মস্থ করেছিলেন, পরবর্তীকালে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে বিজ্ঞাপনের জগতে গিয়ে কাজে লাগাবেন বলে। এ ছাড়া লাল মাটির দেশ বীরভূম জীবনে প্রথম গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল।

মূলত বিদেশি সিনেমা দেখার ঝোঁক ছিল সত্যজিতের। ধীরে-ধীরে সিনেমা বানানোর নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে উৎসাহ তৈরি হলেও, নিজে সিনেমা বানাবেন, এই ভাবনা তখন তাঁর ছিল না। বরং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে ১৯৪৩ সালে তিনি জুনিয়র ভিসুয়ালাইজার হিসেবে যোগ দেন নামী সাহেবি বিজ্ঞাপন কোম্পানি ‘ডি.জে.কিমার’-এ, এবং একইসঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ‘সিগনেট প্রেস’-এর মতো নামী প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে। এর ফাঁকে অবশ্য ছোটদের ‘মৌচাক’ পত্রিকায় সরস গল্প ‘অ্যাটাচি কেস’-এর সঙ্গে বেরিয়েছে তাঁর প্রথম ইলাস্ট্রেশন। প্রকাশিত হয়েছে ‘ছাতুবাবুর ছাতা’ বইয়ের একটি অভিনব প্রচ্ছদ, যেখানে দেখা যায় তিনি কী সুন্দর ভাবে কাজে লাগিয়েছেন বিখ্যাত ডাচ শিল্পী এম.সি.এশার-এর সিমেট্রি সিরিজের ডিজাইনকে। বয়সের তুলনায় যে সত্যজিতের এই কাজগুলো যথেষ্ট পরিণত ছিল, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে প্রচ্ছদশিল্পী অথবা ইলাস্ট্রেটর হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে মূলত সিগনেটের বইগুলোকে কেন্দ্র করেই। একদিকে ছিল ছোটদের জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপকথাধর্মী ‘ক্ষীরের পুতুল’ আর ইতিহাসমিশ্রিত লোককথা ‘রাজকাহিনী’র মতো বই, যেখানে তিনি আঁকলেন কখনও পুরোপুরি বাংলার লোকশিল্পের মোটিফ, কখনও রাজপুত মিনিয়েচার পেইন্টিং -এর অনুসরণে। অন্যদিকে হাস্যরসের যাদুকর সুকুমার রায়ের ‘বহুরূপী’, নতুন চেহারার ‘পাগলা দাশু’ অথবা ‘খাই খাই’-এর জন্য তুলি আর নিবের সাবলীল টানে তাল মিলিয়ে গড়ে তুললেন অদ্ভুত মজাদার সব চরিত্র আর সিচুয়েশন। এর মধ্যে ১৯৪৫ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’র একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ‘আম আঁটির ভেঁপু’-তে লিনোকাটের কায়দায় তৈরি করেছিলেন গ্রামবাংলার সহজ-সরল জীবনযাত্রার এক নিখুঁত ডকুমেন্টেশন। আর সেই সূত্রে বিষয়টার সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে পড়েন যে, জীবনে প্রথমবার তাঁর মাথায় আসে এটা নিয়ে সিনেমা করার কথা— যদিও তা ফলপ্রসু হতে লেগে গিয়েছিল আরও দশ-দশটা বছর।

সিগনেট-পর্বে সম্ভবত সব থেকে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল সত্যজিতের করা প্রবন্ধ আর কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদগুলো। চিন্তাশক্তির অভিনবত্ব আর প্রয়োগপদ্ধতির বৈচিত্র মিশিয়ে এই সব কাজ সেই সময় নান্দনিকতার যে উচ্চতায় পৌঁছেছিল, বাংলা প্রকাশনার জগতে তা এক গৌরবময় ইতিহাস হয়ে আছে।

প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে ‘পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’র কথা, যেখানে বৈষ্ণব নামাবলির ডিজাইন সুন্দর ভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আবার বিখ্যাত শিকারি জিম করবেটের লেখা ‘কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ’-এ দেখা যায় সামনে আর পেছন মিলিয়ে প্রচ্ছদে শুধু বাঘের গায়ের ডোরা, দু’দিকেই রয়েছে সাদা গোল করা, যার সামনেরটা ছোট, পিছনেরটা একটু বড়— অর্থাৎ গুলি ঢোকা আর বেরোনোর সময় যেমন হয়।

নিছক বাহারি না বানিয়ে ডিজাইনকে কীভাবে সেরিব্রাল করে তোলা যায়, তার নিদর্শন সত্যজিৎ রেখে গিয়েছেন তাঁর আরও অজস্র কাজের মধ্যে। দু’একটা কবিতার বইয়ের কথা এবার বলা যাক। যেমন নরেশ গুহর ‘দুরন্ত দুপুর’-এ ফরাসি শিল্পী আঁরি মাতিসের সাবলিল ড্রয়িং-এর ছন্দ যেন ঘুমন্ত নারীর চাপা যৌন আবেদনের মধ্যে নিয়ে আসছে অদ্ভুত এক কাব্যময়তা। জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’-এ দেখা যায় ঘন লতাপাতার ফাঁকে বেরিয়ে থাকা চিরন্তন বাঙালি মেয়ের কোমল, সেন্সিটিভ মুখখানা, যেন রোমান্টিকতার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া সুররিয়ালিস্টিক মেজাজ। বিষ্ণু দে-র ‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার’-এ আবার কালীঘাটের পটের বীণাবাদিনীর ফর্মটাকে সত্যজিৎ ইচ্ছে করে একটু নাটকীয় করে দিলেন, লোকশিল্পের সঙ্গে মিশে গেল আধুনিকতা।

লেটারিং বা ক্যালিগ্রাফির ব্যাপারে চিরকাল একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল সত্যজিতের, ফলে প্রচ্ছদে শুধুমাত্র বইয়ের নামটা লিখেও বহু রুচিসম্পন্ন এবং আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ করেছেন তিনি— যেমন ‘ধূসর পান্ডুলিপি’, ‘অর্কেস্ট্রা’, ‘রূপসী বাংলা’, ‘ইন্দ্রাণী’ কিংবা ‘স্মৃতির রেখা’।

১৯৫০ সালের পর ধীরে-ধীরে সিনেমার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সত্যজিৎ, ফলে আঁকার কাজ অনেকটাই কমে যায়। তবু তারই মধ্যে ইলাস্ট্রেটর হিসেবে তিনি স্মরণীয় করে গিয়েছেন একটি বিজ্ঞাপনের সিরিজ, এবং ‘দেশ’ পত্রিকার জন্য পরশুরামের লেখা ‘সরলাক্ষ হোম’ গল্পের ছবিগুলিকে। ড্রয়িং-এর স্মার্টনেসকে বজায় রেখে কিছুটা সরস ঢঙে আঁকা এইসব ছবিতে দেখা যায় চরিত্র অনুযায়ী পাত্র-পাত্রীর ভাবভঙ্গি, পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে যাবতীয় অন্দরসজ্জা্র নিখুঁত ডিটেলিং। বোঝা যায়, সিনেম্যাটিক ভাবনাগুলো তখন কীভাবে ধীরে-ধীরে ঢুকে পড়ছে শিল্পী সত্যজিতের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে। এরপর ১৯৫৫ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’র সাফল্য এসে তাঁকে পাকাপাকি ভাবে সিনেমা তৈরির কাজে জড়িয়ে ফেলে। বিজ্ঞাপনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি কিছুটা বাধ্য হয়ে সরে এলেন ছবি আঁকার জগৎ থেকে। বজায় থাকল একমাত্র নিজের সিনেমার জন্য করা পোস্টার, লোগো বা টাইটেল কার্ড ইত্যাদি ডিজাইনের কাজ, যা চিরকাল নিজের হাতেই করে গিয়েছেন সত্যজিৎ। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

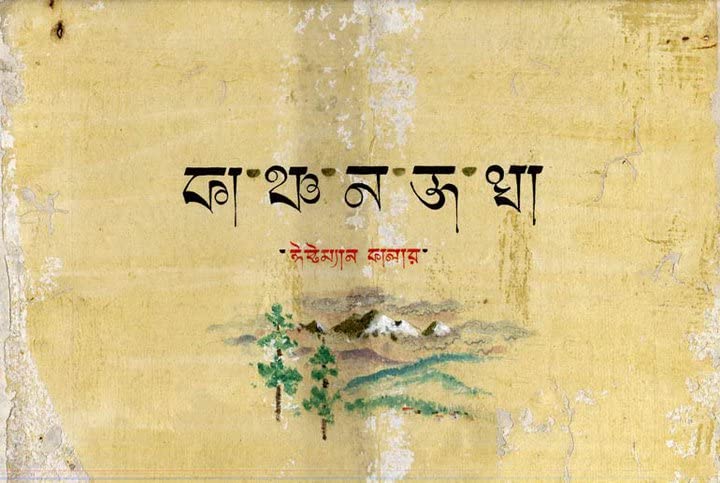

চালচিত্রের নকশার মতো করে দিয়ে ‘দেবী’, শহরের স্কাইলাইনের আভাস এনে ‘মহানগর’, তিব্বতি হরফের ধাঁচে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-র লোগো, ‘চারুলতা’-র পোস্টারে তুলির দ্রুত আঁচড়ে চারুর মুখ, ‘সীমাবদ্ধ’-তে পিস্তল হাতে নায়কের ক্যারিকেচার, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ লেটারিং-এর মধ্যেই রিভলভার আর গুলির দাগ— এমন আরও অনেক অনেক উদাহরণ আছে।

টাইটেল কার্ডেও গতানুগতিকতার বাইরে এসে সত্যজিৎ চমক সৃষ্টি করেছিলেন— কখনও পর পর কমিক ছবি এঁকে গল্পটা বলে (‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’), অথবা টাইপের মধ্যে দিয়ে চলমান জঙ্গলের দৃশ্য দেখিয়ে (‘অরণ্যের দিনরাত্রি’), আবার কখনও ছোটদের কাঁচা হাতের মতো করে আঁকা আর লেখাকে মিশিয়ে দিয়ে (‘সোনার কেল্লা’)। এক ‘গুগাবাবা’ সিনেমাতেই দৃশ্যের পর দৃশ্যে নিজের শিল্প-সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্ভাবনশক্তিকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন সত্যজিৎ তার কোনও তুলনাই হয় না।

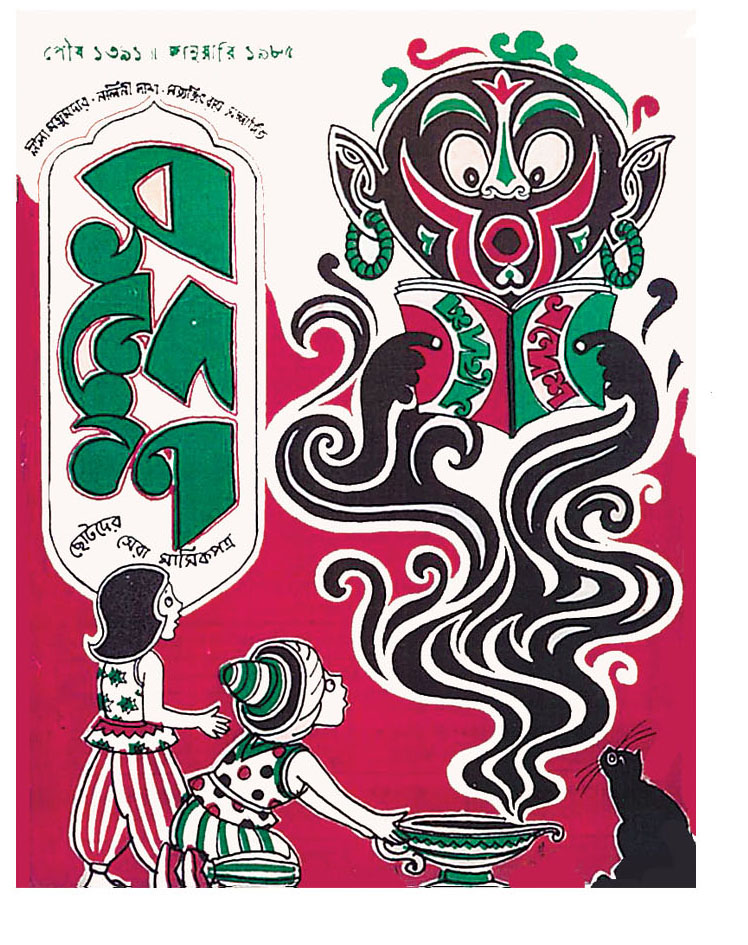

সালটা ছিল ১৯৬১, অর্থাৎ সত্যজিৎ তখন একের পর এক সিনেমা বানিয়ে খ্যাতির তুঙ্গে উঠছেন। তবু তারই মধ্যে, মূলত পারিবারিক সেন্টিমেন্টের বশে, বহুকাল আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোরের হাতে তৈরি ছোটদের ‘সন্দেশ’ পত্রিকাটি নতুন ভাবে বের করতে শুরু করলেন তিনি। নতুন উদ্যমে ফিরে এল তাঁর ছবি আঁকার যাবতীয় কর্মকাণ্ড। একেবারে গোড়া থেকেই তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়ানো এই পত্রিকাটির সম্পাদনার পাশাপাশি ইলাস্ট্রেশন থেকে শুরু করে প্রতিটি সংখ্যার প্রচ্ছদ নিজের হাতেই এঁকে গিয়েছেন সত্যজিৎ। তাঁর জীবদ্দশায় এর কোনও নড়চড় হয়নি। সিনেমা নিয়ে তখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা, তাছাড়া আগের মতো পেশাদার শিল্পীও তিনি ছিলেন না, তবু ছবির মধ্যে ভাবনা ও প্রয়োগবৈচিত্রের যে জোয়ার তিনি ‘সন্দেশ’-এ নিয়ে এলেন তা এক কথায় অভূতপুর্ব।

গৌরী ধর্মপালের লোককথা সিরিজ ‘মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র’ কিংবা লীলা মজুমদারের মজাদার ফ্যান্টাসি ‘মাকু’ আর ‘টংলিং’-এর মতো ধারাবাহিক উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশন দিয়ে শুরু। তারপর আর থামেননি সত্যজিৎ। লেখার মেজাজ অনুযায়ী বারবার ছবির স্টাইল পাল্টেছেন, ক্যালিগ্রাফি আর লেটারিং দিয়ে প্রতিটি গল্পের রকমারি হেডপিস বানিয়েছেন, যেখানে দেখা যায় পিক্টোগ্রাফির সাহায্যে বিষয়বস্তুর চমৎকার একটা আভাস দেওয়া রয়েছে। যেমন ‘লাল সুতো নীল সুতো’ লেখা সরু প্যাঁচানো সুতোর মতো করে, ‘টিলাগড়’ কয়েকটা বিশাল পাথরের চাঁই, নিজের লেখা ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়’-এ লেখাটা যেন কয়েকটা হাড়ের টুকরো। এই ধরনের টাইপ নিয়ে খেলা করাটা ভীষণ পছন্দ ছিল সত্যজিতের, যার নমুনা ছড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য কাজের মধ্যে।

পাঠকের কাছে ‘সন্দেশ’-এর আকর্ষণ বাড়াতে এক সময় নিজেই কলম ধরেছিলেন সত্যজিৎ। একের পর এক নানা স্বাদের ছোটগল্প ছাড়াও সৃষ্টি করে গিয়েছেন বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর শঙ্কু, গোয়েন্দা ফেলু মিত্তির কিংবা তারিণীখুড়োর মতো বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কয়েকটি চরিত্র। দেখা যায় এইসব লেখার সঙ্গে আঁকতে গিয়ে ছবির ভাষায় সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ। বাস্তবসম্মত জোরালো ড্রয়িং-এর সঙ্গে পেনের আঁচড়ের ঘন টেক্সচার, কিংবা আলো-ছায়ার কনট্রাস্ট মিলিয়ে শঙ্কুর আঁকায় তৈরি হয়েছিল সায়েন্স ফিকশনের চূড়ান্ত নাটকীয় আর অপার্থিব মেজাজ। পরের দিকে ‘মহাকাশের দূত’ বা ‘মানরো দ্বীপের রহস্য’র মতো গল্পের ছবিতে রঙের নিপুণ ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিবেশের মধ্যে এক অদ্ভুত বহুমাত্রিক গভীরতা। আবার ফেলুদার পুরোপুরি অ্যাডভেঞ্চারধর্মী লেখায় ছবির ফর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি মূলত জোর দিয়েছিলেন বেনারস, লন্ডন, কাঠমান্ডু বা গ্যাংটকের মতো দর্শনীয় জায়গার ডিটেলসের দিকে।

এই পর্বে সত্যজিতের করা শঙ্কু আর ফেলুদা সিরিজ ছাড়াও অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই ‘জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে’ আর ‘পড়ে আছে চন্দনের চিতা’র মতো আরও অনেক প্রচ্ছদ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সালের ‘দেশ বিনোদন’-এর ভিজে কাগজের ওপর কালি ফাটিয়ে লেটারিং করা প্রচ্ছদটি নিঃসন্দেহে ওঁর অন্যতম সেরা কাজ।

ডিজাইন এবং ভাবনার দিক থেকে সাহিত্য পত্রিকা ‘এক্ষণ’-এর সঙ্গে দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সত্যজিতের। একটানা প্রায় তিরিশ বছর ধরে এর নিত্যনতুন প্রচ্ছদে স্রেফ নামের তিনটে অক্ষরকে কাজে লাগিয়ে নান্দনিকতার ক্ষেত্রে বলা যায় একের পর এক ম্যাজিক সৃষ্টি করেছেন তিনি।

সত্যজিতের শতবর্ষে এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষের গ্রাফিক ডিজাইনের জগতে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ একা হাতে সত্যজিৎ যে অভাবনীয় একটা উত্তরণ ঘটিয়ে গেছেন, তার কোনও তুলনা আজও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

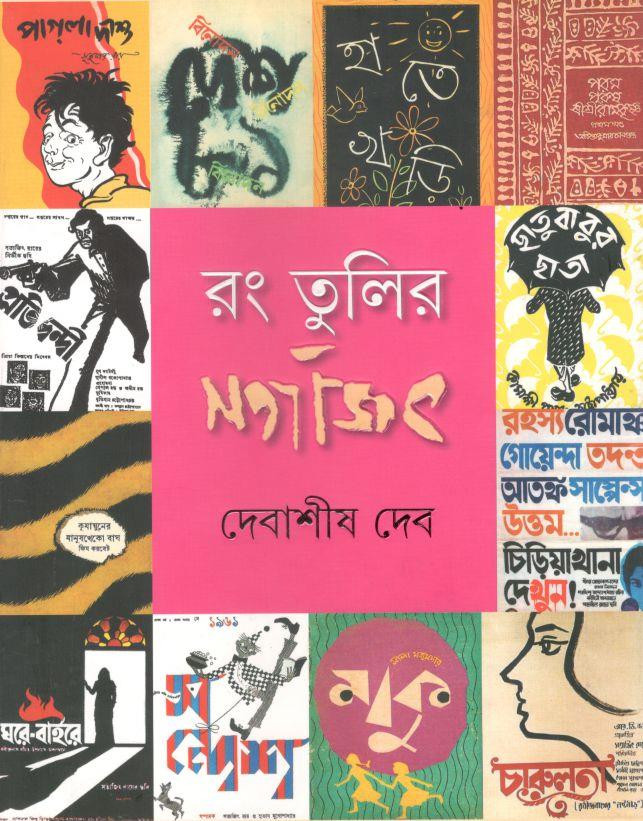

এই বিষয়ের ওপর বিস্তৃত আলোচনা নিয়ে আমার একটা বই প্রকাশিত হয় কয়েক বছর আগে। সেই প্রসঙ্গে কিছু কথা এবার বলে নেওয়া যাক।

ছোটবেলা থেকেই সত্যজিতের আঁকা ‘সন্দেশ’ কিংবা অন্যান্য বইপত্রে অনেক দেখেছি; পেশাদার ইলাস্ট্রেটর হয়ে সেই দেখা মুগ্ধতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু একজন গ্রাফিকশিল্পী হিসেবে উনি যে সত্যি কতটা ব্যতিক্রমী ছিলেন, সে ব্যাপারে আমার চোখ খুলতে শুরু করল ১৯৯২ সালে, উনি চলে যাবার পর। মনে হল, আগে ওঁর কাজের একটা সংগ্রহ তৈরি করা খুব দরকার। কিছু আমার নিজের কাছে ছিল, বাকি যেখান থেকে যত পারলাম ঘুরে-ঘুরে জোগাড় করতে শুরু করলাম। এ ছাড়া যার কাছে যা পেয়েছি, ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলে রেখেছি। ‘সন্দেশ’-এর অফিসে গিয়ে একের পর এক বাঁধানো সংখ্যাগুলো থেকে খুঁজে বের করেছি সত্যজিতের যাবতীয় অদেখা ইলাস্ট্রেশন। যে কোনও সংগ্রহে সাল-তারিখের সঠিক হিসেব থাকা জরুরি বলে সেদিকেও খেয়াল রেখে গেছি সারাক্ষণ। অনেক সময় আচমকা হাতে এসে গেছে হারিয়ে যাওয়া দুষ্প্রাপ্য কোনও স্কেচ বা ডিজাইন। আর প্রতি মুহূর্তে হতবাক হয়ে গেছি এটা দেখে যে, একজন মানুষ সারা জীবনে কত অজস্র রকমের কাজ করেছেন।

এই উদ্যোগপর্বে বহু বন্ধুবান্ধব আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের ক্রমাগত যে সাহায্য আমি পেয়েছি, তাও কোনওদিন ভোলার নয়। এখানে বলে রাখা দরকার যে, সত্যজিতের মূল আর্টওয়ার্কগুলো সবই বহুকাল বেপাত্তা, অথবা স্রেফ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সামান্য যেটুকু বেঁচেবর্তে আছে, সেগুলোর পিছনে আর ধাওয়া করিনি। তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করার ব্যাপারে ছাপা কাজগুলোই আমার কাছে যথেষ্ট ছিল। দিনের পর দিন একমনে এইসব কাজ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে একটা ধারণা যখন মনের মধ্যে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে, তখন একদিন আমার বিশিষ্ট বন্ধু, অধ্যাপক চিন্ময় গুহকে আড্ডার ছলে তার সামান্য আভাস দিয়েছিলাম। উনি শোনামাত্র প্রস্তাব দিলেন এটা বড় আকারে লিখে ফেলতে, ছাপানোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুনে আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। একটু-আধটু লিখি বটে, কিন্তু এরকম জটিল বিষয়কে নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করার এলেম কোথায়? এ যাবৎকালে আর্টিস্ট সত্যজিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু শিল্পবোদ্ধার লেখা পড়েছি, কিন্তু একমাত্র পূর্ণেন্দু পত্রী ছাড়া কেউই দেখেছি তেমন গভীরে যেতে পারেননি। মনে হয়েছিল এটা নিয়ে একটা পুরোদস্তুর কাজ অবশ্যই হওয়া দরকার। কিন্তু লিখবে কে? একমাত্র পূর্ণেন্দুদাই পারতেন, কিন্তু তিনি তো আর নেই। এদিকে আমার সমসাময়িকদের মধ্যেও এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখলাম না। অতএব বুঝলাম, যা করার আমাকেই করতে হবে এবং এখনই। ব্যাস, বুকে সাহস নিয়ে পুরোদমে লেখা শুরু করে দিলাম।

চিন্ময় কথা রেখেছিল, ফলে সেই বছরেই ‘অনুষ্টুপ’ পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ‘রং তুলির সত্যজিৎ’ নাম দিয়ে বেরোল আমার লেখা। কিছুটা হইচই হল, আর অবিলম্বে বই করার জন্য এগিয়ে এলেন বেশ কিছু প্রকাশক। আমি অবশ্য ভেবে রেখেছিলাম বই হলে ‘আনন্দ’-ই করবে, সেইমতো একটা সিনপসিস জমা দিলাম, ওরা রাজি হল। এরপর লেগে পড়লাম আরও মালমশলা যোগ করতে। এদিকে কাজের সংগ্রহটাও বাড়ছিল, ফলে নতুন-নতুন আইডিয়াও তৈরি হচ্ছে, হঠাৎ করে ধরা পড়ছে কোথাও কোনও বিশেষ অভিনবত্ব। অবশেষে নাওয়া-খাওয়া ভুলে লেখাটাকে চূড়ান্ত করে জমা তো দিলাম, কিন্তু এরপর কপি এডিট করা নিয়ে অবান্তর টালবাহানা চলল প্রায় বছর দেড়েক ধরে। প্রকাশকের তরফ থেকে খালি বলা হচ্ছিল বইটা ওরা তাড়াহুড়ো না করে ভালভাবে করতে চায়। তারপর এল বইটার ডিজাইন করার পালা। আনন্দ পাবলিশার্স যেহেতু আমাদের আনন্দবাজারের সহ প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ সিস্টার কন্সার্ন, ফলে তেমন বিশেষ বই-টই হলে আমাদের আর্টিস্টরাই ডিজাইনের কাজটা করে দেয়। আমার গোড়া থেকে ইচ্ছে ছিল সুনীলদা, মানে আমাদের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর সুনীল শীল দায়িত্ব নিক। একে কলেজ থেকে ঘনিষ্ঠতা বলে দারুণ বোঝাপড়া আমাদের মধ্যে, তাছাড়া পাশাপাশি খোপেই বসি, ফলে সারাক্ষণ তদারক করতে পারব।

কিন্তু আসল সমস্যা হল সুনীলদা নিজে তখন গুরুতর অসুস্থ, সপ্তাহে তিনবার করে ডায়ালিসিস চলছে। প্রায় ধুঁকতে-ধুঁকতে অফিসে আসে, তা-ও মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ে, চোখে কম দেখে। এত কিছুর মধ্যেও আমার কাজটা চালু হয়ে গেল, সহকারী হিসেবে প্রসূন সুনীলদার নির্দেশ অনুযায়ী ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। কিন্তু সুনীলদার কিছুতেই আর পাতার লে-আউট পছন্দ হয় না। পরপর দু’বার পুরোটা করার পর তিনশো পাতার রঙিন প্রিন্ট-আউট দেখে এক কথায় বাতিল করে দিল। আমাদের অফিসে হচ্ছে বলেই এটা করা গেল, অন্য প্রকাশকরা এই বাজে খরচা সামলাতে পারত না। এদিকে সুনীলদার অসুস্থতা বেড়েই চলেছে, মাঝে মাঝেই বেল ভিউতে ভর্তি হতে হয়। প্রসূন নিজে ওর দপ্তরের কাজ নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত, তারপর দাঁত তোলাতে হবে বলে লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়। এত কিছুর পরেও বই-এর কাজটা দারুণভাবে উতরে গিয়েছিল শুধুমাত্র সুনীলদার দক্ষতা, মনের জোর আর প্রসূনের লাগাতার খুঁতখুঁতেমির জন্য। একেবারে শেষ পর্যায়ে গোটা বই-এর লেখা, ছবি, ক্যাপশন সব ঠিকমতো বসেছে কি না খুঁটিয়ে দেখতে হল সেই আমাকেই, আর সেই সুযোগে সম্পাদনার অনেক ছোট-বড় টেকনিকাল জিনিসও জানা হয়ে গেল। নির্দেশিকাটাও বানালাম খুব পরিশ্রম করে। সব শেষে প্রকাশক চাইলেন সন্দীপ রায়কে দিয়ে একটা ভূমিকা লিখিয়ে আনতে। এমনিতে ও আমার যথেষ্ট চেনা, তা-ও এতদিন ধরে কাজটা করছি, একবারও বিশপ লেফ্রয় রোডে গিয়ে সন্দীপের সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হয়নি। দু’একটা ব্যাপারে যেটুকু জানার ছিল ফোনেই জেনে নিয়েছি। বই-এর বিষয়ে সন্দীপের একটা ছোট্ট বক্তব্য আমার ছেলে গিয়ে রেকর্ড করে নিয়ে এল। অবশেষে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে ‘রং তুলির সত্যজিৎ’ বই হয়ে বেরোল। বইটা সবার ভাল লাগবে, এ ব্যাপারে গোড়া থেকেই নিশ্চিত ছিলাম, কিন্তু এতটা সাড়া ফেলবে কোনওদিন কল্পনাও করিনি। একটাই আফশোস, বইটা বেরোবার কিছুদিন আগেই সুনীলদা চলে গেল, নিজের হাতে নিয়ে দেখে যেতে পারল না। বইটার একটা ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে কথাবার্তা অনেকখানি এগিয়ে ছিল। সম্ভবত এই দুর্যোগের কারণে সেটা আপাতত মুলতুবি আছে। সত্যজিতের শতবর্ষ উপলক্ষে এটা প্রকাশিত হলে আনন্দের আর শেষ থাকত না।