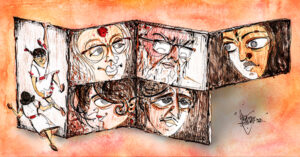

আমার পাশে এমন একজন লোক, যে কদিন আগেই আত্মহত্যা করতে গিয়েছে, এমন অভিজ্ঞতাও দুর্লভ। যে কদিন ছিলাম গুরুকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু অদ্ভুত মানুষ গুরু। নিজের মধ্যে থেকে যেমন সে দুঃখের যন্ত্রণা সৃষ্টি করত, তেমনি আবার আনন্দের খোরাকও আবিষ্কার করতে পারত। যখন সে বুঝতে পারত যে জীবনকে যত আস্কারা দেওয়া যাবে ততই সে তোমাকে জব্দ করবে। তাই মাঝে–মাঝে সে ভুলতে চাইত, যে সে বেঁচে আছে। যখন বন্ধু–বান্ধবের সঙ্গে সে গল্পে মেতে থাকত, তখন তাকে দেখে তাই–ই আমার মনে হত। তখন সে যেন অন্য মানুষ। তখন তার আর কাজ–কর্ম নেই, তখন কোনও আর তার দায়িত্ব নেই? তখন সে ভোলানাথ।

কিন্তু ওই গুরু দত্তকেই আবার দেখেছি কাজ করতে। সকাল থেকে কাজ নিয়ে এমন ব্যস্ত যে কোথায় দিন–রাত কাবার হয়ে যাচ্ছে, তার হদিস নেই। শুধু নিজেই ব্যস্ত তা নয়, আমাদের সকলকেও কাজ দিয়ে নাস্তা–নাবুদ করে দিয়েছে। যা হোক, কদিন থাকবার পরই গুরুকে দেখলাম বাংলা ছবি করবে বলে নতুন উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। সে কি উৎসাহ।

গুরু দত্তর স্টুডিও ম্যানেজার গুরুস্বামীকে একদিন বললাম— গুরুকে বারণ করুন এ-ছবি যেন না করে—

গুরুস্বামী বললে— না, এ ছবি হবেই, আপনি কাজ আরম্ভ করুন—

কদিন খুবই ব্যস্ত রইলাম। আমি একলা নই, আমি আর আমার এক বন্ধু। তার আর আমার নাম একই। সে দত্ত আর আমি মিত্র। বিমল দত্ত আমার বহুদিনের পুরনো পরিচিত বন্ধু। বিলাসপুরে যখন ঘুষ ধরার কাজে ব্যস্ত, তখন বিমল দত্ত রেলে চাকরি করে। সাহিত্য-রসিক কবি, ঔপন্যাসিক। ইদানীং বিমল বোম্বাইতে সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার কাজের সঙ্গে জড়িত। গুরু, আমি আর বিমল, তিন জনে চিত্রনাট্য লেখার কাজে লেগে গেলুম। দিন কুড়ি কাজ করার পর একমেটে কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন বিশেষ কাজে কলকাতা চলে আসতে বাধ্য হলাম।

আসবার দিনেও দেখলাম গুরু খুব আগ্রহী। ‘সাহেব বিবি গোলাম’ ছবি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঠিক হল কলকাতায় কিছুদিন থাকবার পরই আবার যাব। গিয়ে বাকি কাজটুকু শেষ করব।

কলকাতা আসতেই গুরু একদিন ট্রাঙ্ককলে ডাকল। বললে— আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন, সঙ্গে বউদিকে নিয়ে আসুন। একটু বেশিদিন থাকতে হবে। আসছে বুধবার থেকে ছবির শুটিং আরম্ভ হবে—

কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল। তবে কি সত্যিই গুরুই বাংলা ছবি করবে? গুরুকে হয়তো তখনও আমি ভালো করে চিনতে পারিনি।

সস্ত্রীক যখন বোম্বাইতে গিয়ে নামলাম তখন রাত হয়েছে। বোধহয় রাত আটটা। রতন এয়ারপোর্টে এসেছিল। জিজ্ঞেস করলাম— তোমার সাহেবের খবর কি রতন?

রতন বলল— ভালো—

রতন বেশি কথা বলে না কোনও দিন। বুঝতে পারলাম না গুরুর বাড়ির অবস্থা কেমন। গীতা বাড়িতে আছে কি না তাও বুঝতে পারলাম না।

গাড়িটা সোজা গিয়ে ঢুকল পালি হিল-এর পঞ্চাশ নম্বর বাড়ির বাগানের ভেতর। মনে-মনে ভয় হতে লাগল। স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি, অথচ যদি বাড়িতে গীতা না থাকে? গীতার সঙ্গে যদি এখনও সেই মনোমালিন্য চলতে থাকে? আর যদি গীতা না-ই থাকে বাড়িতে তো কেন আমার স্ত্রীকে আনতে বললে?

সোজা গিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলাম।সেই আগেকার মতোই সাজানো ঘর। সেই আসবাব, ফার্নিচার, সেইবিছানা, সেইবালিশ। গুরু সেবার এই ঘরে শুতো। ঘরের চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম— গুরু আবার তার নিজের শোবার ঘরে গিয়েই উঠেছে। কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই। রতন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের কী ভাবে খাতির করবে তাই ভেবেই ব্যস্ত। বললে— চা খাবেন না কফি?

বললাম— কফি।

রতন চলে গেল। কিন্তু আমি একটি অস্বস্তি বোধ করছি। বাড়িতে কেউ নেই। না গীতা, না গুরু। এমন কি গুরুর ছেলেরাও কেউ নেই। শুধু ঝি, চাকর, কুকুর, দারোয়ানএইসব। হঠাৎ গাড়ির শব্দ হল বাইরে। আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কেউ–না–কেউ এল। আর সঙ্গে–সঙ্গে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল গীতা! সেই আগেকার রূপ! খুব হাসি–খুশি! ফুর্তির মেজাজ!

জিজ্ঞেস করলাম— কোথায় ছিলেন?

গীতা বললে— ছেলেদের স্কুলে আজ প্রাইজ–ডিস্ট্রিবিউশন ছিল, সেখান থেকে ছুটতে–ছুটতে এসেছি—

কথা শেষ হবার আগেই আর একটা গাড়ির শব্দ। গুরুও দৌড়তে–দৌড়তে এসে হাজির— সেকি, ছেলেদের আনলেন না?

আমি গুরুর দিকে চেয়ে দেখলাম, গীতার দিকেও চেয়ে দেখলাম। দেখে মনে হল দুজনের সব মনোমালিন্য দূর হয়ে গেছে। আবার যেন দুজনে একাকার হয়ে গেছে। খুব আনন্দ হল দুজনের এই পরিবর্তন দেখে।

সেটা ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। বহুদিন অক্লান্ত যন্ত্রণার পর ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ তখন সবে বেরিয়েছে। আমি তখন সম্পূর্ণ মুক্ত। দেহে-মনে সমস্ত অবসাদ থেকে ছাড়া পেয়েছি। ১৯৬০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল যাত্রা, এবার দুবছর হল। এই দুবছর ধরেই একজন নতুন ধরনের মানুষকে দেখেছি। যে-মানুষের জীবিকা আলাদা। যে-মানুষের চরিত্রের সঙ্গে আমার খানিকটা মানসিক ঐক্য আছে, তাকে এত কাছ থেকে দেখবার চেনবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এ আমার অনেক লাভ। তাই বার-বার সেই গুরু দত্তকে দেখবার সুযোগ পেলে আমি ছাড়িনি। আমি জানতাম যে গুরু দত্তের জীবনের চাল-চলনের সঙ্গে আমার চাল-চলনের অনেক আকাশ-পাতাল ফারাক। কিন্তু তবু একটা কথা জানতাম বাইরে থেকে যাকে আলাদা বলি, এক জায়গায় সে আলাদা না-হওয়াও সম্ভব। শিল্পের মধ্যে যে গুণ দেখলে সে বাহবা দেয়, আমিও সেখানেই বাহবা দিই। একটা মানুষের মতো মানুষ দেখতে পেলে সে যেমন কাজ-কর্ম ছেড়ে তাকে নিয়েই মেতে ওঠে, আমিও তেমনি। সে যেমন জানত জীবনের আর এক নাম যৌবন, আমিও তেমনি জানি। সত্তর বছরের বৃদ্ধের মধ্যেও আনন্দ গ্রহণ করার মতো মানসিক যৌবন থাকতে পারে। সেটা আমরা দুজনেই জানতাম বলে দুজনের বয়েসের পার্থক্য থাকলেও আমাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে বাধেনি।

বার-বার গুরু দত্তকে দেখবার সুযোগ পেলে আমি ছাড়িনি। আমি জানতাম যে গুরু দত্তের জীবনের চাল-চলনের সঙ্গে আমার চাল-চলনের অনেক আকাশ-পাতাল ফারাক। কিন্তু তবু একটা কথা জানতাম বাইরে থেকে যাকে আলাদা বলি, এক জায়গায় সে আলাদা না-হওয়াও সম্ভব। শিল্পের মধ্যে যে গুণ দেখলে সে বাহবা দেয়, আমিও সেখানেই বাহবা দিই। একটা মানুষের মতো মানুষ দেখতে পেলে সে যেমন কাজ-কর্ম ছেড়ে তাকে নিয়েই মেতে ওঠে, আমিও তেমনি। সে যেমন জানত জীবনের আর এক নাম যৌবন, আমিও তেমনি জানি। সত্তর বছরের বৃদ্ধের মধ্যেও আনন্দ গ্রহণ করার মতো মানসিক যৌবন থাকতে পারে। সেটা আমরা দুজনেই জানতাম বলে দুজনের বয়েসের পার্থক্য থাকলেও আমাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে বাধেনি

আমরা ছিলাম পরস্পরের কাছে সমপ্রাণ। দুজনের মনের বয়েস ছিল এক। গুরুর সঙ্গে গল্প করলে আমার বয়েস কমে যেত। আমরা একাকার হয়ে যেতাম। কিংবা বলতে পারি একাকার করবার দুর্লভক্ষমতাটুকু ছিল গুরুর। তাই যতদিন বেঁচেছিল গুরু, ততদিন বারবার কলকাতায় ফিরে এলেও আবার ডাক এসেছে বোম্বাই থেকে। যতদিন ছবি হয়েছে ততদিন একটা না–একটা ছুতো উপলক্ষ্য করে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমিও গিয়েছি মানসিক বায়ু–পরিবর্তনের লোভে। গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি— কি ব্যাপার? ডেকেছেন কেন?

গুরু বলত— ছবিটা কয়েক রিল তোলা হয়েছে, দেখুন—

আমি ছবির কি–ই বা বুঝি! আমি ছবির জগতের লোক নই। কিন্তু আমাকে না দেখালে যেন গুরুর তৃপ্তি হবে না।

অথচ আমার যাতায়াতের খরচই কি কম? মাঝে-মাঝে ছবির পরিচালক আবরার আলভিকে ডেকে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছে। আমি গল্প-লেখক হলেও আমায় মর্যাদা দিয়েছে পুরো মাত্রায়। এমন মর্যাদা বোম্বাই-এর হিন্দি ছবির জগতে ার কোনও গল্প লেখক পেয়েছেন বলে শুনিনি।

তাই অভিনেতা বিশ্বজিত একবার বলেছিল—আপনি গুরু দত্তকে দেখে বোম্বাই-এর অন্য প্রোডিউসারদের বিচার করবেন না—

বিশ্বজিতের কথা আমি সত্য বলেই বিশ্বাস করেছি। বিশ্বাস করে কারোর সঙ্গে তুলনা করতে চাইনি। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে সব মানুষের দোষ-ত্রুটি-গুণ ধরা পড়ে। বেশিদিন ঢাকা-চাপা রাখা সম্ভব নয়। বিশেষ করে একই বাড়িতে, একই পরিবেশে, একই সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানোর পর। তাই দূরে কাছে যেখানেই থাকতাম, মনে-মনে প্রার্থনা করতাম— গুরুর যেন মঙ্গল হয়।

কিন্তু মানুষের মঙ্গল-কামনার ফল কতটুকু হয়, সে-সম্বন্ধে আজ আমার সন্দেহ জেগেছে। মনে হয় কোনও কিছুই কিছু নয়। নইলে গুরুর কীই বা না ছিল। একমাত্র শান্তি ছাড়া আর কীই বা পায়নি সে? সব চেয়ে বড় কথা ছিল তার সেই মন যা দিয়ে সে সকলের সব কিছু বিচার করত। তার সামনে তার ক্ষতি করবার লোকের অভাব ছিল না। তার খোসামোদ করে সুবিধে আদায় করবার লোকেরও কমতি ছিল না কিছু। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি লোকও খুঁজে পেলাম না যে তার খুঁত খুঁজে পেয়েছে। গীতা তার স্ত্রী হয়েও তার চরিত্রের খুঁত খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়েছে। যেখানে বিরোধ বেঁধেছে কারো সঙ্গে সে তার খুঁত নয়, সে তার দুর্জেয় মানসিকতা। গুরুকে যে সত্যি করে চিনতে পেরেছে, সে টাকে এক মুহূর্তে ভালোবেসে ফেলেছে। সে তার বন্ধু হয়ে গেছে। তেমন বন্ধুর সংখ্যা তার অসংখ্য। সারা ভারতবর্ষ খুঁজলে তেমন বন্ধুর সংখ্যা হাতে গুণে শেষ করা যাবে না।

তাই যখন দেখলাম গুরু আর গীতা খুশি, দুজনেই হাসিমুখে দুজনের সঙ্গে কথা বলছে তখন আমার মনটাও খুশি হয়ে উঠল।

বললাম— শুটিং করছেন?

গুরু বললে— একটা ড্যান্স সিকোয়েন্স তুলছি, আজ আটদিন ধরে চলার পর আজ শেষ হল— সবাই মিলে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। আমার মনে হল একটা সুখী পরিবার। এখানে পরিপূর্ণ প্রেম, পরিপূর্ণ সুখ। কিন্তু তখন কি জানি, অদৃশ্য দেবতা আড়ালে বসে এমন মর্মান্তিক কটাক্ষ করবেন।

পুনঃপ্রকাশ

মূল বানান অপরিবর্তিত