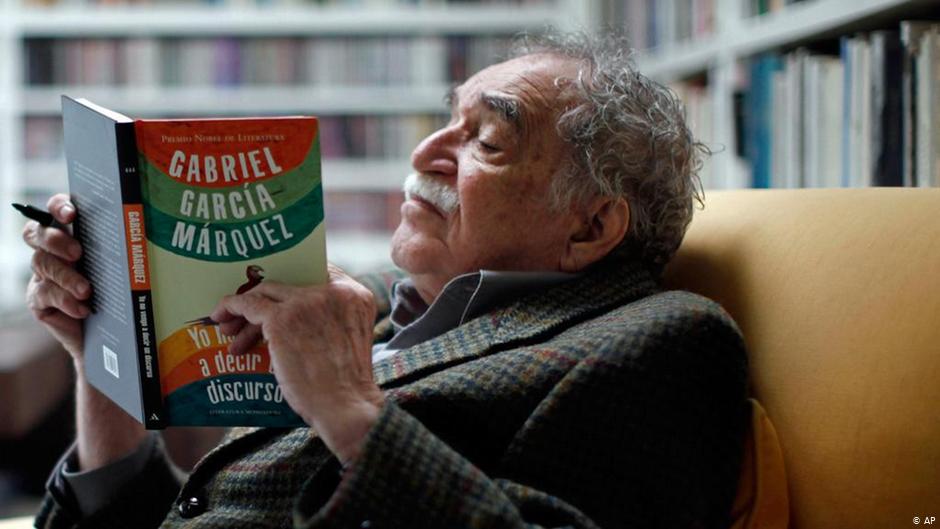

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের লেখা আজকের যুগের নিরিখে কীভাবে পড়ি? তাঁর আরও একটি জন্মবার্ষিকী চলে গিয়েছে ৬ মার্চ, শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে মানুষের কলমে আপ্লুত ভাব লক্ষণীয়। তবে এই কলোম্বিয়ান লেখকটিকে নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলার নেই, বা থাকলেও খুবই কম, এ কথা যাঁরা আমাদের বলতে আসবেন তাঁদের আমরা মার্জনা করে দিতেই পারি।

এ লেখককে নিয়ে একটি জিনিস হতে পারত। আমাদের দেখনদারি-প্রিয় সমাজে যে জমকালো, মেকি ভাষ্যের বাড়াবাড়ি, তার পাল্লায় পড়ে গার্সিয়া মার্কেসের হত চরম দুরবস্থা; তাঁর কপালে জুটত রাষ্ট্রীয় সম্মানের একঘেয়েমি, এক রকমের মেকি পরিচিতি চাপিয়ে দেওয়া হত তাঁর উপরে। সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক জগতের সঙ্কীর্ণ চার দেওয়ালের মধ্যে তাঁর লেখাগুলোকে গিলে খাওয়া হত কেবল তাদের ‘তাক লাগিয়ে দেওয়া’র ক্ষমতার চর্বিতচর্বণ প্রশংসা করে।

আবার অন্য একটি সম্ভাবনাও ছিল। তাঁকে ‘আমাদের হোমার’ গোছের কোনও আখ্যা যদি আমরা দিতাম, সেক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে তুলনার প্রশ্ন চলে আসত পরবর্তী যুগের লাতিন আমেরিকান বা হিসপ্যানিসিস্ট লেখকদের ‘ভার্গাসলোসাবাদ’-এর (পেরুভিয়ান লেখক ও রাজনৈতিক মতের নির্ধারক মারিও ভার্গাস লোসা-র নামে)। এই ভার্গাসলোসাবাদটি পুরোপুরি নতুন রকমের প্যারাডাইমের জন্ম দিক বা না দিক, তার পরিসরের স্প্যানিশ লেখাকে (মূলত উপন্যাস) বেশ উৎপাদনশীল করে তুলেছে (যদিও সব সময়েই যে তার নিজের উৎপাদন খুব বেশি, এমনটাও নয়)। সাহিত্যতাত্ত্বিক জন বেভার্লির ভাষায়, যাঁরা ‘মোহভঙ্গের প্যারাডাইম’-এর আখরে লেখালিখি করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্তত এ কথাটি প্রযোজ্য।

বেভার্লি এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলছেন স্মৃতি নিয়ে, আমেরিকান মহাদেশে বা অন্যত্র আধুনিক সমাজে স্মৃতির অর্থ ও ভূমিকা নিয়ে। ‘৯/১১-র পরবর্তীকালের লাতিন আমেরিকাবাদ’ নামে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি প্রশ্ন করছেন, ‘লাতিন আমেরিকার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পরাজয় বা ভাঙনের এক প্রজন্ম পরে তাকে আজ আমরা কীভাবে মনে রাখি?’ সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে কারা অতীতে সমর্থন করতেন, বা বর্তমানে করেন, সে প্রশ্নের থেকে এ প্রশ্ন যে ভিন্ন, বেভার্লি সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। স্মৃতি কীভাবে আমাদের কল্পনাশক্তি, বা বাস্তবকে চেনার অনুভূতিকে প্রভাবিত করে, তার উত্তর খোঁজাই বরং এই প্রশ্নের লক্ষ্য।

২

মানুষ হিসেবে অস্তিত্বের অর্থ আমাদের খুঁজতেই হয়। শুধু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার কথা হচ্ছে না, এই অনুসন্ধান আসলে আমাদের যাবতীয় সক্রিয়তার একটি কোনও অর্থবহ অভিমুখেরও খোঁজ। এহেন অনুসন্ধানের দায়িত্ব আমাদের কল্পনাশক্তির। এ কল্পনাশক্তির লক্ষ্য আকাশকুসুমে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা নয়, বরং বর্তমানে আমাদের কীসের অভাব, এবং ভবিষ্যতে কোন রূপে তাকে পূরণ করা সম্ভব, কল্পনার চোখে তা নির্ণয় করে বাস্তব জগতে সেই কল্পনার রসদ নিয়ে আসা, যাতে আধুনিক ইতিহাসের অভাব মেটানো যায়, পাল্টে ফেলা যায় বাস্তবের রূপ। এ কারণেই আমরা নানা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি, এক রকমের সেতুবন্ধনের উদ্দেশ্যে। তার এক প্রান্তে বাস্তব, অর্থাৎ যা আছে, তাতে নানা রকমের অভাব। অন্য প্রান্তে রয়েছে সেই অভাব মোচনের সম্ভাবনা, অর্থাৎ যা হওয়া উচিত তবে এখনও হয়ে ওঠেনি, যার আর এক নাম ন্যায়। এখানেই শৈল্পিক আচারের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে পড়ে নৈতিক বা রাজনৈতিক বিচার, আমাদের বহির্মুখী বা অগ্রমুখী সক্রিয়তাকে দিশা দেখাতে। অবশ্য এমন নয় যে আমাদের সমস্ত কাজই তার কল্পিত ‘সঠিক’ গন্তব্যে পৌঁছতে বাধ্য। আগের থেকে কোনও প্রতিশ্রুতিই দেওয়া যায় না, তবে তা সত্ত্বেও সক্রিয় হতেই হবে।

একটু অন্যভাবে বলি, গল্প ঠিক কীভাবে শেষ হবে, তা আগে থেকে বলা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও কোনও না কোনও ভাবে কল্পনা করা, গল্প বলা এবং সক্রিয় থাকা আমাদের থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিগত কিছু বছরে কল্পনা এবং উদ্ভাবনার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিকে নাকচ করে দেওয়ার এক ধরনের প্রবণতা চোখে পড়ছে। নিরাপত্তার দায়িত্ব, অর্থায়ন ও বিমার বাজারে যাকে বলে বর্তমান বা ভবিষ্যতে ঝুঁকি নেওয়ার গ্যারান্টি, চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্মৃতির ঘাড়েই। অতীতের ভুল থেকেই আমাদের শিক্ষা পেয়ে, অপরাধ স্বীকার করে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এইসব বলেই এর সাফাই গাওয়া হয়। না হলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নাকি ঘটবেই!

ব্যাপারটা ভাবতে মন্দ লাগে না। পুরাকালের বড় বড় সব বীরপুরুষদের মত হবে আমাদের ব্যবহার, অদৃষ্টে অনিবার্য ধ্বংসের কথা জেনে যাঁরা পাপ স্বীকার করে ফেলতেন, করতেন প্রায়শ্চিত্ত। শুধু একার প্রায়শ্চিত্ত নয়, তাঁদের দায়িত্ব ছিল নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে উপস্থিত জনতার আত্মার শুদ্ধিকরণ, সমস্ত মলিনতা এবং দীনতার বিনাশ। অতঃপর মানুষের পরিণাম পরম শান্তিতে মেনে নিয়ে তাঁরা পাতা উল্টে এগিয়ে যেতেন পরের উপাখ্যানে। বাস্তব জগৎ বনাম মানুষের কল্পনা, এটাকে দুই স্বতন্ত্র শক্তির সংঘাত হিসেবে এভাবে ধরে নিলে, প্রথমটির বিপুল ক্ষমতার সামনে দ্বিতীয়টির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সে শক্তির বিরূদ্ধে মানুষ যদি লড়াইও করে, তার ফল ভাল হয় না, যোদ্ধারা শাস্তি পেতে বাধ্য। দোষ স্বীকার এবং শাস্তি গ্রহণেই নাকি রয়েছে মানুষের কল্পনাশক্তি এবং স্বাধীনতার সম্মান, তাদের অমরত্ব। অচলায়তনে বাঁধা অমরত্ব, বা নৈরাশ্যবাদের মতো জড় আবেগই সেখানে মানুষের পুরস্কার, যা আছে তাকেই স্বীকৃতি দিয়ে মেনে নেওয়া তার ধর্ম।

৩

স্মৃতিকে এভাবে পুনরুদ্ধার বা উপশমের উপকরণ হিসেবে কল্পনা করাটা যে ট্র্যাজেডির ধর্ম, সে কথা বলাই বাহুল্য। শুধু অ্যারিস্টটল বর্ণিত ট্র্যাজেডির কাব্যশৈলীর কথা বলছি না, বলছি ট্র্যাজেডির দর্শনের কথা।

আমেরিকা ও ইউরোপের তথাকথিত ‘বারোক’ যুগে, মোটামুটি সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে, এই দর্শন পৌঁছয় তার শিখরে। একটা উদাহরণ দিই। জার্মানিতে ট্র্যাজেডি নিয়ে এমন নতুন ভাবে চর্চা শুধু দর্শকের উপর ট্র্যাজেডির প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণে থেমে থাকল না, ‘ট্র্যাজিক’-কে একটি প্রপঞ্চ হিসেবে বোঝার উপরেও জোর দিল। শিলারের ১৭৯৫ সালের ‘গোঁড়া মতবাদ ও সমালোচনা নিয়ে চিঠি’ বা হেগেলের ‘অধিকারের দর্শন’ বইতে এই চর্চার সবচেয়ে উচ্চমানের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আমেরিকাতে ট্র্যাজিক বা বারোকের চেতনাকে ব্যবহার করা হল ট্র্যাজিক জীবনবোধের সমালোচনায়, ট্র্যাজেডিকে চিহ্নিত করা হল মানুষকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখার এক নিপীড়ক যন্ত্র হিসেবে, যার সাহায্যে সক্রিয়তাকে অচল করে দেওয়া যায়। এই ট্র্যাজিক মতবাদের জবাবে উঠে এল এক সম্পূর্ণ অন্যরকমের অস্তিত্ববাদী জীবনবোধ, যার দু’চোখের বিষ হয়ে উঠল শূন্যবাদী চিন্তা, নৈরাশ্যবাদ, ক্লীবত্ব, বিস্মৃতির রাজনীতি, ‘সংখ্যাতেই সম্প্রীতি’-র রৈখিক মতবাদ বা আদর্শ, এবং বোধশক্তির জ্যামিতিক আকার। এ কথা জোর দিয়েই বলতে হয়, আমেরিকাতে ট্র্যাজিক বা বারোকের এই চেতনা মানুষকে সাহায্য করেছে স্মৃতি, কল্পনাশক্তি এবং উৎপাদনশক্তিকে ভিন্নভাবে বুঝতে, ইতিহাসে সক্রিয়তার ভূমিকাকে দেখার নতুন আঙ্গিক তুলে দিয়েছে তাদের হাতে।

একভাবে দেখলে ট্র্যাজিক জীবনবোধের পিছনে আছে প্রতিরক্ষার ক্ষমতা বা মনোবলকে (আজকের ভাষায় আমরা বলব সহ্যশক্তি) দু’ভাবে ন্যায্যতা দেওয়ার বাসনা। প্রথমত, তাকে তুলে ধরা হবে গার্হস্থ্যনীতির গুণ হিসেবে। দ্বিতীয়ত, তার যোগসূত্র স্থাপন করা হবে আদি ইউরো-আধুনিকতার সংরক্ষণপদ্ধতির সঙ্গে। এই দ্বিতীয় পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা প্রসঙ্গ, যেমন সম্প্রসারণবাদ, সাম্রাজ্য, দিগ্বিজয়, এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ করে যা জিতে নেওয়া হয়েছে তার রক্ষা, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং উৎপাদনের কাজে লাগানোর বিদ্যা। এই ন্যায্যতা শহরকে পরিবারের একটি অঙ্গের রূপে কল্পনা করতে সাহায্য করে, তার প্রশাসনে বাসা বাঁধে জাত-কুলের মোটিফের প্রভাব, বহিরাগত কলঙ্কের বিরূদ্ধে সংরক্ষণ ও সুরক্ষা (‘আউতোডিফেন্সা’), অন্দরমহলের শুচিবাই এবং তার বহির্জগত-অন্তর্জগতের ভিতর বেড়া বেঁধে দেওয়া।

আর একভাবে দেখলে বহির্জগতেরও এখানে একটা গুরুত্ব রয়েছে, কল্পনার দৃষ্টিতে ‘গ্রেট নিয়ার’ এবং ‘গ্রেট আউটডোরস’-এ সক্রিয়তার নিরিখে, পরিচিত গার্হস্থ্য পরিসরের ভিতরে-বাইরে উৎপাদন ও উৎপাদনকারীর নিরিখে। অতএব এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে ‘পোলিস’ বা সর্বসমক্ষ রাজনীতির উপর, ‘ওইকোস’ বা ব্যক্তিগত গার্হস্থ্যনীতির উপর নয়। সমসাময়িক পরিসরের অভাবগুলো পূরণ করা, শৈল্পিক আচার, নৈতিক আলোচনা, রাজনৈতিক আবেগ এবং বহির্মুখী-অগ্রমুখী সক্রিয়তার নিজস্ব যে শিল্প, এসব কিছুর প্র্যাকটিকাল সংযোগস্থলের (বারোক, সুররিয়ালিস্ট, বা ‘মার্ভেলাস বাস্তব’ নামে যা ভূষিত) স্বরূপ বিশ্লেষণ— এগুলোই এখানে মূল প্রশ্ন। চেনা ছকের বাঁধা গৎ ভেঙে, অভিভাবকদের বাসি প্রজন্মের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের শেকল ছিঁড়ে স্বাধীন হওয়া, জেগে ওঠাটাই এখানে লক্ষ্য।

৪

কিন্তু এসব কথার সঙ্গে গার্সিয়া মার্কেসের কী সম্পর্ক? প্রথমত, লক্ষ করে দেখবেন, গ্রেটার ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে গার্সিয়া মার্কেস এবং তাঁর সমকালের অন্যরা যে ক্যারিবীয় শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করছেন, তাতে প্রকাশিত হচ্ছে উপরে আলোচিত দ্বিতীয় জীবনবোধটি। ওর্লান্দো ফালস বোর্দা, মার্ভেল মোরেনো, ব্রাজিলিয়ান এন্থ্রোপোফেজিক-ট্রপিকালিয়া আন্দোলনের সদস্যেরা, রবের্তো ফার্নান্দেজ রেতামার বা আলেহো কার্পেন্তিয়ারের মতো মানুষের কাজকর্মের যে পরিসর, সেই পরিসরেই নিজের লেখা লিখছেন গার্সিয়া মার্কেস।

দ্বিতীয়ত, স্মৃতি ও কল্পনাশক্তির ভূমিকাকে যে দু’ভাবে দেখা হচ্ছে, সে দু’টি আঙ্গিকের পার্থক্যগুলিই এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। প্রথম আঙ্গিকটিকে বলা যাক ‘শীতল’, সেটি এনে দেয় জড়তা। এই আঙ্গিকের হাত ধরে আসে বিস্মৃতি, পরিসরের আখরকে সে ফাঁপা করে দেয়— তাতে উৎপাদনশীলতা আসতে পারে, কিন্তু তাতে শেষমেশ পড়ে থাকে কেবল সিম্যুলেশনের নকলত্ব। দ্বিতীয় আঙ্গিকটিকে বলা যাক ‘উষ্ণ’। সে অতটা পরিমিত নয়; শূন্যতা, স্তব্ধতার আপাত-সম্প্রীতি এবং ‘যা-আছে’-কে সে ঘৃণা করে। সক্রিয়তাই তার ধর্ম, সে সক্রিয়তার ফলস্বরূপ কোনও গ্যারান্টি বা প্রতিশ্রুতি থাক বা না থাক। ‘একাকিত্বের একশো বছর’ বইয়ের শেষে ম্যাকোন্দো যে ঝড়ে ভেসে যায়, সেই ঝড়ের মতোই তার রূপ। সে বর্তমানের পরিবর্তক, ভবিষ্যতের কারিগর। বজ্রকঠিন নিশ্চয়তার সঙ্গে ভবিষ্যতে কী হবে তা কেউ বলতে সক্ষম না হলেও, কোনও দৈব পর্বতের চূড়া থেকে অদৃষ্টকে জেনে ফেলতে না পারলেও, সে নিজের কাজ চালিয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, বেভার্লি কি ঠিক এই তুলনাটি আমাদের আর একবার করে দেখতে বলছেন না, অন্তত স্মৃতি-সক্রিয়তার দুই ধারার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা যখন তিনি করছেন? এদের মধ্যে একটি ধারা যে গার্সিয়া মার্কেসের প্রজন্মের শিল্পী-সাহিত্যিকদের (উপরে যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়াও অন্য অনেকে) জীবনবোধের ও উৎপাদনের পরিপূরক, সে তর্ক করাই চলে। আবার অন্যটি খুব উৎপাদনশীল হতেই পারে, তবে তা শুধু ‘মোহভঙ্গের প্যারাডাইম’-এর নিরিখেই, এ প্রসঙ্গে যার প্রতিনিধিত্ব করছে ‘ভার্গাসলোসাবাদ’। আধুনিক প্রজন্মে এটিই সেই প্যারাডাইমের এবং তার নিরানন্দের (ট্র্যাজিক, অবসাদগ্রস্ত বা নৈরাশ্যবাদী) মতাদর্শের মুদ্রাবিশেষ।

গার্সিয়া মার্কেসের লেখায় একটি মূল বিষয় যে বিস্মৃতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না; প্রায়শই তাঁর লেখায় বিস্মৃতিকে দেখানো হয় মহামারী রূপে। এ কথাও বলাই বাহুল্য, গার্সিয়া মার্কেসের সাহিত্যে সদাই উপস্থিত ট্র্যাজেডি ও ট্র্যাজিকের কাব্যশৈলী। এ বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। যেমন, তাত্ত্বিকেরা এই কলোম্বিয়ান লেখকের ট্র্যাজিক পরিসর উপস্থাপনায় লক্ষ করেছেন ফকনারের প্রভাব, বা ইডিপাসের (এবং খানিকটা কম হলেও, আন্তিগোনের) ট্র্যাজিক চরিত্রায়নের যোগসূত্র। এ ধরনের বিশ্লেষণে মূলত আলোচিত হয়েছে স্বৈরাচারী নায়কচরিত্রের বাঁধা, অন্তর্জাত পরিসর এবং তার বাইরের এক জগৎ-পরিসরের সংঘাত, আমাদের রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতে (এবং তার সংলগ্ন পদ্ধতিগুলোয়) অভ্যস্ত চোখে যে দ্বিতীয় পরিসরটি ধরা পড়ে না। এই তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে, এবং অন্যদেরও মতে, এ ধরনের আখ্যান-নির্মাণ গার্সিয়া মার্কেসকে, নাগরিক সংঘাত ও সহিংসতার ধ্বংসাত্মক প্রভাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার এবং তা সাজিয়ে দেওয়ার অনেকটা জায়গা করে দিয়েছে। ফলে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিখিত উপাখ্যানগুলোয় ঠাঁই পেয়েছে এমন ভাবনাগুলো।

তবে গার্সিয়া মার্কেসের লেখাকে সাহিত্যের ইতিহাসের আনুশাসনিক (canonical) মানচিত্রে (যাকে জেনেরিক এবং সর্বজনীন বলেই ধরা হয়, বা অন্তত একটি সর্বজনীন আদি-সাহিত্যের নিরিখে গোটা ইতিহাসের বিচার করা হয়, যেমন এক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডি) জোর করে আঁটানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তাত্ত্বিকেরা গার্সিয়া মার্কেসের যে বাৎসল্য, রসবোধ এবং শৈল্পিক বিদ্রুপ, তাকে একটু পাশ কাটিয়ে গেছেন। ফলত, এমন রসিক সাহিত্যকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন গ্রেটার ক্যারিবিয়ানের সঙ্গে তার মূর্ত যোগসূত্র থেকে। হারিয়ে গেছে সেই সাহিত্যের ধারক ও বাহক ঐতিহাসিক শিকড়গুলো; আফ্রিকান ডায়াস্পোরার সাহিত্য, প্রজাতান্ত্রিক মানবতাবাদী যুক্তিবোধ, ত্রিমহাদেশীয় নান্দনিকতা ও রাজনীতি, এবং দৃশ্যমান ইঙ্গিত, চিত্রগ্রন্থ, মৌখিকতা ও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ গল্প-বলার যত লোকশিল্প। একটি গোটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেকটরি কিন্তু তথাকথিত ‘কাউন্সিল সাহিত্য’-এর ট্রান্স-মহাদেশীয় ঘরানার বহু ভাষায় বহু গোষ্ঠীর বইয়ে, গানে, মুখের কথায় এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় আজও ভীষণভাবে বিরাজমান, তা মোটেও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। অথচ তাকে তার ন্যায্য মূল্য থেকে এইভাবে বঞ্চিত করে, অপমান করে, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। অন্তত বিশ্বসাহিত্যের হিসেব থেকে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে নিছকই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন বলে গণ্য করে।

এ যুগের যে নান্দনিকতা ও রাজনীতি, প্রসঙ্গত যার প্রভাব আমরা দেখেছি সান্তিয়াগো থেকে সিয়াটলে একবিংশ শতাব্দীর মহামারী-কালীন আন্দোলনে, তারই বিমূর্তীকরণ ও প্রদর্শন চলছে এইভাবে। তাকে সমক্ষে আনা হচ্ছে ইতিহাসের জাদুঘরে নিছক প্রদর্শনীর মতো, অথবা ‘শুদ্ধ’ যুক্তিবাদ বা জনমতের আদালতে তাকে অপরাধের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হচ্ছে, এবারে তার বিচার ও শাস্তি হবে বলে। গার্সিয়া মার্কেস প্রশ্রয় দিতেন, যে সাহিত্যিক সংস্কৃতি নিজেকে বড্ড জেনেরিক, বড্ড সর্বজনীন, বড় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে, তার বাঁধা গৎ ভেঙে বেরিয়ে তাকে নিয়ে ছেলেখেলা করার। সে প্রশ্রয়ের যুগও বোধহয় গেছে।

৫

এভাবে গার্সিয়া মার্কেসকে দেখা মানে অবশ্য তাঁকে ‘গুরুত্বপূর্ণ, ভারি সিরিয়াস’ লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং এতে কোথাও একটা তাঁকে আনুশাসনিক বানিয়ে ফেলার এবং স্প্যানিশ ভাষায় আধুনিক সাহিত্যকে ‘পবিত্র’ বানিয়ে তোলার প্রক্রিয়াকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এও কি সত্যি নয়, যে কোনও সাহিত্যকে এভাবে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দেবার আড়ালে সেই ‘গুরুত্ব’কে স্বীকৃতি আসলে দেয় প্রতিষ্ঠান? গুরুত্ব দেওয়ার নামে আসলে সেই সাহিত্যকে কি পোষ মানিয়ে ফেলে না রাষ্ট্র এবং বাজার, নিজেদের সম্প্রসারণবাদী চরিত্রগুলোর মধ্যে তাকে আত্মসাৎ করে নিয়ে? তাই যদি হয়, তবে গার্সিয়া মার্কেসকে একজন ঐতিহাসিক, আনুশাসনিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ লেখক ধরে নিয়ে তাঁর সাহিত্য পড়লে সেই সাহিত্যকে সর্বজনীনতার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বানিয়ে ফেলাই হয়।

আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যটি এইরকম; সাহিত্যের কোনও একরকমের বংশপরিচয়, তা নিজে যতই উৎপাদনশীল হোক, ধরে নিয়ে তারপর সেই বংশপরিচয়কেই শেষ কথা মনে করে আর সবকিছুকে তার ছকে জোর করে বেঁধে দেওয়াটা কাজের কথা নয়। গার্সিয়া মার্কেসের সাহিত্যে তিনি কীভাবে ট্র্যাজিক পরিসর তৈরি করছেন, সেটার নিরিখে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় রাজনৈতিক পরিসর, এবং তাঁর স্বৈরাচারী চরিত্রদের বাসস্থান (এবং আমাদেরও বাসস্থান, যা মেট্রিক্সের মতো প্রতিদিনই আমরা অনুভব করি) যে অর্থনৈতিক কল্পজগৎ— তাদের মধ্যে সংঘাতটাকে। কিন্তু এই যে বোধ, যা স্বৈরাচারীর ট্র্যাজিক জগৎটাকে কাটাছেঁড়া করে নামিয়ে আনে তার অতিমানুষী অনাধ্যাত্মিক শিকড়গুলোয়, তা যথেষ্ট নয়। এর কারণ, ওই অনাধ্যাত্মিক জীবনবোধটি তারপর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, বৈধতা দিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে স্থাপন করে ইতিহাসের উচ্চ ন্যায়পীঠে, জনমত, যুক্তিবোধ এবং সংখ্যাগুরুর শাসনের আপাতশুদ্ধ উচ্চ আসনে। অতএব এই বোধটিকে একাধারে বোঝা দরকার তার দ্বন্দ্বগুলোর নিরিখে, এবং আচারে-ব্যবহারে প্রয়োজন তার রূপান্তর ঘটানোও।

উৎপাদনশীল এবং উৎপাদনকারী সক্রিয়তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, সেটা এখানে বলা খুব দরকার। উৎপাদনকারী মানুষ তৈরি করেন বস্তু, অর্থাৎ যে জিনিসের মূল্য আছে। এটাই তাঁদের সক্রিয়তার রূপ। অন্য অনেকেই উৎপাদনশীল নানা দরকারি কাজে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন, যেমন পুঁজির ব্যবহারে ঝুঁকি নেওয়া, বিনিয়োগ বা পরিচালনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া, ইত্যাদি। কিন্তু তার মানে এই নয়, আমরা যে বিশেষ অর্থে উৎপাদনের কথা বলছি, সে অর্থে এঁরা কোনও বস্তুর উৎপাদনের কাজ করছেন। অর্থাৎ, উৎপাদনকারী কাজে তাঁরা লিপ্ত নন। উৎপাদনশীল সেই কাজকেই বলা চলে, যা মূল্যবান বস্তুর উৎপাদন কোনও না কোনওভাবে সম্ভব করে, কিন্তু সেই কাজ যে সরাসরি সেই বস্তু তৈরি করার প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকবে তা না-ই হতে পারে। তাঁরা উৎপাদন করছেন না, ঠিক যেভাবে একজন বিনিয়োগকারী (ধরা যাক একটি প্রকাশনা বা সম্পাদনার সংস্থার মালিক) পুঁজি জোগাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর টাকায় যে বই প্রকাশিত হচ্ছে তার লেখক উৎপাদনকারী, তিনি নন। আধুনিক যুগে বইয়ের উৎপাদন আর পাঁচজনের জন্য উৎপাদনশীল করে তোলার পিছনে যে নিয়মকানুন বা প্যারাডাইমগুলো কাজ করে, সেগুলো বুঝতে হলে এই ছোট্ট পার্থক্যটা কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, একটি প্রকাশনার কোম্পানির মালিক অন্যদিকে আবার একটি খবরের কাগজেরও মালিক। সেই কাগজে কিছু সাহিত্য বা বইকে অন্য বইয়ের থেকে আলাদা করে দেখানো হয় জনসাধারণের বুদ্ধি-বিচার বা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক/অর্থনৈতিক মতাদর্শের সহজাত অঙ্গ হিসেবে। ফলে সে বইগুলো হয়ে ওঠে আনুশাসনিক, অনেক বেশি মূল্য বা মান্যতা পায় তারা। একে বলা যাক প্রতিষ্ঠিত মতামত; সাহিত্যিক বা শৈল্পিক আচার নিয়ে যে প্রতিষ্ঠিত মতামতে মিশে গেছে স্থায়ী নৈতিক বা রাজনৈতিক মতামত, বা হয়ে-ওঠা-মতামত। এটা এক ধরনের সৃষ্টকল্প বা সিম্যুলেশন, প্রকৃত ‘সত্য’-এর থেকে একে আলাদা করে চিনতে পারা সম্ভব।

তা হলে সেই সত্যটা এখানে কী? ইতিহাসের যে গোপন কথা, যাকে সর্বসমক্ষে এনেছিল গার্সিয়া মার্কেসের সাহিত্য, যে একমাত্র উৎপাদনকারীই সে জিনিস তৈরি করতে সক্ষম যার মূল্য আছে, জগতে কোনওকিছুর যদি কোনও গুরুত্ব থাকে তো এই সৃষ্টির ফলেই আছে। বলে রাখা ভাল, এই সত্যের প্রতি আনুগত্য থেকেই গার্সিয়া মার্কেস বিশ্বাস করতেন বামপন্থায়, কোনও আদর্শগত প্রত্যয় থেকে নয়, যেমনটা ভুল বুঝিয়ে থাকা হয়।

এই যে কেবল উৎপাদনকারীরই ক্ষমতা আছে মূল্যবান বস্তু সৃষ্টি করার, এই সত্যের মধ্যে অবশ্যই পড়ছে গার্সিয়া মার্কেসের নিজের উৎপাদন করা উপন্যাস, ছোটগল্প, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, ডায়েরি ইত্যাদি। কিন্তু এ সৃষ্টির ক্ষেত্রে গার্সিয়া মার্কেসের রূপ একজন নগণ্য উৎপাদনকারীর, কল্পিত কোনও বিশ্বজগতের, প্রাচীন গ্রিস বা রোমের আকৃতিতে সৃষ্ট, কোনও বানানো বীরপুরুষ বা আধা-ঈশ্বরের নয়। সে সৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নকল করা হয় অনাধ্যাত্মিকভাবে; স্বর্গ সেখানে মেঘের দেশের একটি স্বতন্ত্র রাজত্ব, সেখানে শাসন করছেন দেবত্বারোপিত, আনুশাসনিক সব চরিত্রেরা। সকলেই গুরুগম্ভীর, সিরিয়াস, দেবতুল্য। সকলেই মূর্তির মতো, বিগ্রহের মতো।