বনবিবির উপাখ্যান হল সুন্দরবনের বিখ্যাত কিংবদন্তি। সেই গল্পটি অবলম্বনেই ইংরেজিতে আমি লিখেছি ‘জাঙ্গল নামা’। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে এই উপকথাটি বহু রকম ভাবে পাওয়া যায়: অন্তত দুটো ছাপা পাঁচালি রয়েছে, দুটোরই নাম ‘বনবিবি জহুরানামা’। একটা লিখেছিলেন মুনশি মহম্মদ খাতির, আরেকটা আবদুর রহিম সাহিব। ধরে নেওয়া হয়, দুটোই উনিশ শতকের শেষ দিকে লেখা হয়েছিল।

পাঁচালিতে যেমনটা হয়, দুটো জহুরানামাই পয়ার ছন্দে লেখা। পাঁচালির ধরনটা অক্ষুণ্ণ রাখতে, আমিও ছন্দেই লিখেছি, বাংলা পয়ারেরই একটা রকমফের ব্যবহার করে। আমার এই ইংরেজি লেখায়, প্রতিটি লাইনে সাধারণত আছে বারোটা সিলেবল (বাংলায় যাকে বলে ‘দল’), মানে একটা দ্বিপদী বা কাপলেট-এ আছে চব্বিশটা সিলেবল। প্রত্যেকটা লাইনের আবার একটা করে স্বাভাবিক বিরতি আছে। যাই হোক, ‘জাঙ্গল নামা’কে ঠিক অনুবাদ বলা যাবে না, এটাকে বলা যায় একটা মুক্ত রূপান্তর, যা গল্পটার ছাপা বয়ানগুলোকে খুব আক্ষরিক ভাবে অনুসরণ করেনি। ‘জাঙ্গল নামা’ লেখার উদ্দেশ্য, আখ্যানটার একটা হুবহু বা নিখুঁত অনুবাদ করা নয়, বরং অনেক রকম ভাবে যে-গল্পটা বলা হয়েছে, সেটা আবার নতুন করে বলা।

সুন্দরবনে, বনবিবির কাহিনি নিয়ে যাত্রাও হয়, ভ্রাম্যমাণ যাত্রা কোম্পানিরা সাধারণত মকর সংক্রান্তির সময় এই যাত্রাপালাগুলো করে। এই যাত্রায় যে-গল্প বলা হয়, তা পাঁচালির গল্পগুলোর চেয়ে বেশ কিছুটা আলাদা। আর, এক-একটা পালা, উপকথাটার এক-একটা অংশকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি হয়। অনেক সময়ই পালাগুলো গড়ে ওঠে কিংবদন্তিটার সবচেয়ে নাটকীয় অংশ নিয়ে— ধনা, দুঃখে ও দক্ষিণরায়ের গল্প। আমিও এই অংশটার ওপরেই জোর দিয়েছি, কারণ এটাই গোটা আখ্যানের কল্পনাপ্রতিভা আর নাটকীয়তার একেবারে কেন্দ্রস্থল।

‘বনবিবি জহুরানামা’গুলোর ভাষা বেশ আশ্চর্য রকম পাঁচমিশেলি, কারণ এতে ইরানের পারসিক ভাষারও প্রভাব আছে, আবার কোরানের আরবি ভাষারও। এমন অনেক শব্দ এখানে আছে, যা সাধারণ বাংলা ভাষা বলিয়েরা বুঝতেই পারবেন না। গল্পটার আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল, এটা অতি অনায়াসে হিন্দুধর্ম আর ইসলামের বহু ব্যাপারকে একেবারে মিলিয়ে-মিশিয়ে দিয়েছে। বনবিবিকে অনেকেই ভাবেন একজন দেবী, কিন্তু ছাপা উপাখ্যানগুলোয় আসলে তিনি একজন নারী পির, এক মুসলিম ফকিরের কন্যা। গল্পটা অমুক ধর্মের বিশ্বাস থেকে তৈরি, না তমুক ধর্মের, তা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব, আর তার দরকারও তো নেই। সুন্দরবন জুড়ে— সে সুন্দরবন ভারতেই পড়ুক আর বাংলাদেশে, মানুষরা হোন হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রিস্টান— বনবাসী মানুষের অধিকাংশই বনবিবির ভক্ত। সেদিক থেকে দেখলে, এই কিংবদন্তিটা বাংলা লোকসংস্কৃতির সমন্বয়সাধনার একটা উজ্জ্বল নিদর্শন।

বনবিবি উপাখ্যানের মূল বক্তব্যটা হল— মানুষের প্রয়োজন আর অন্য প্রাণীদের প্রয়োজনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে, মানুষের লোভে রাশ টানা উচিত। এই বার্তা কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে আদিবাসী ও বনবাসী মানুষের গল্পে বার বার এই নীতিকথা পাওয়া যাবে। পূর্ব ভারতের আর একটি কিংবদন্তি— চাঁদ সদাগর ও মনসা দেবীর গল্পের কেন্দ্রেও, এই একই ধারণা। সমগ্র গ্রহের এই সঙ্কটের সময়ে, এগুলো হল সবচেয়ে আবশ্যক মূল্যবোধ, আর সেইগুলোই আমার এই রূপান্তরের ভিত্তি।

সুন্দরবনের মানুষদের কাছে, বনবিবির উপাখ্যান নিছক একটা গল্প নয়, এটা একটা জীবনচর্যার সন্ধান দেয়। সুন্দরবনে জীবনযাপন খুব কঠিন, নানা কারণে। তবু যে-মানুষেরা সেখানে থাকেন, তাঁদের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা, আর আশ্চর্য রসবোধ। সুন্দরবনে ঠিক যেমন জল ও স্থলের সীমারেখা প্রায়ই গুলিয়ে যায়, তেমনই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিভেদরেখাও মিলিয়ে যায়। এখানকার মানুষের যে-জাত আর যে-ধর্মই হোক না কেন, সবাই বনবিবির উপাখ্যানকে শ্রদ্ধা করেন। এটা যেন শুধু একটা গল্প নয়, বরং কিছু ন্যায্য ভাবনা, কিছু নীতির ফরমান— প্রায় আইন— যা বলে দেয়, মানুষ ও অরণ্যের সম্পর্ক কেমন হবে। তাই সুন্দরবনের মানুষের জীবনে এর প্রভাব বিশাল।

সুন্দরবনের মানুষদের কাছে, বনবিবির উপাখ্যান নিছক একটা গল্প নয়, এটা একটা জীবনচর্যার সন্ধান দেয়। সুন্দরবনে জীবনযাপন খুব কঠিন, নানা কারণে। তবু যে-মানুষেরা সেখানে থাকেন, তাঁদের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা, আর আশ্চর্য রসবোধ।

২০১৬ সালে ‘দ্য গ্রেট ডিরেঞ্জমেন্ট’ বইয়ে আমি লিখেছিলাম, আমাদের গ্রহের বিভিন্ন সঙ্কট আমাদের যে-চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলেছে, তার মোকাবিলা করতে গেলে, লেখকদের নতুন ও বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষা করতে হবে, চেনা ছকগুলো (যেমন প্রচলিত উপন্যাসের রীতি) এগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষমই নয়। তার একটা কারণ, আমার মনে হয়, ‘সিরিয়াস’ সাহিত্য বড্ড বেশি শব্দ-নির্ভর হয়ে পড়েছে। এটা বেশ সাম্প্রতিক একটা ঘটনা, আগে সবসময় লিখিত আখ্যানের একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকত আঁকা ছবি বা নকশা, সে আমাদের তালপাতার পুঁথিতে হোক, রাজস্থানের অপূর্ব ‘আলোকিত’ ভাগবত পুরাণগুলোতে হোক, বা রাজমনামা, শাহনামার মতো পারসিক লেখাগুলোতে হোক— যেখানে মিনিয়েচার ছবির প্রাচুর্য দেখা যায়। ইউরোপেও, গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো সাধারণত ‘আলোকিত’ হত, এমনকী ছাপাখানা এসে যাওয়ার পরেও, বেশ কিছু দিন।

এই ‘আলোকিত’ শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে মনে হয়, ছবির উপাদানগুলো নিজেদের আলো ফেলছে লেখার ওপর। এর বদলে শুধু ‘চিত্রিত’ বললে, মনে হয়, ছবিগুলো লেখার তুলনায় কম জরুরি। সেদিক থেকে দেখলে, এ বেশ হীনতাসূচক কথা।

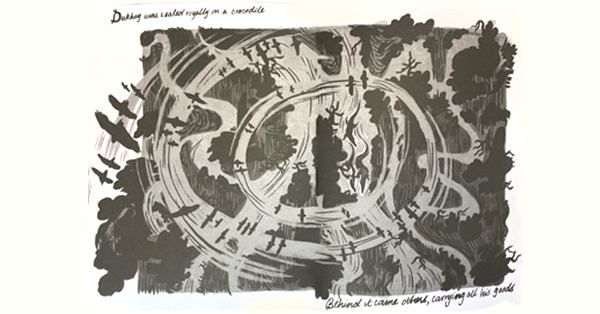

একদম প্রথম থেকেই, আমার উদ্দেশ্য ছিল, একটা আলোকিত, উদ্ভাসিত বই তৈরি করা, পুরনো দিনের সাযুজ্যের ধর্ম রেখে, যেখানে লেখা ও ছবির একটা সমতা থাকবে। তার মানে, এই বইটিকে হতে হবে একটা যুগ্ম-সৃষ্টি, আর আমি একদম সেটাই চেয়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয় আধুনিক সাহিত্যের একটা গভীর সমস্যা হল, তা পুরোপুরি ভাবে একক ব্যক্তিমানুষের উপর নির্ভরশীল। এটা দুটো অর্থে সত্যি— একলা একলা কাজ করে সাহিত্য প্রণয়ন করেন ব্যক্তি-লেখক, আর তা ভোগ করেন একা ব্যক্তি-পাঠক, যিনি নীরবে তা পড়েন। আমি চেয়েছিলাম অন্য রকম একটা বই তৈরি করতে, যা তার বহু স্তরে, সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। আমি কল্পনা করেছিলাম, এটা হবে একটা নতুন রকমের আলোকিত গ্রন্থ, লেখক ও চিত্রশিল্পীর যুগ্ম উদ্যোগে যার সৃষ্টি। আমি ভাগ্যবান, এমন একজন অসামান্য প্রতিভাবান তরুণের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি, যিনি ইতিমধ্যেই নিজেকে তাঁর প্রজন্মের এক অগ্রণী শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন— সলমন তুর।

‘বনবিবি জহুরানামা’র মতো বই সাধারণত নীরবে পড়া হত না, একা একা কেউ বসে পড়তেন না, এই লেখাগুলো আবৃত্তি করা হত, গাওয়া হত, নাটকের মতো করে উপস্থাপিত হত। আমার লেখা ‘জাঙ্গল নামা’ও, উচ্চস্বরে পড়ার জন্য তৈরি, যার সঙ্গে বাজনা বাজবে। এই ক্ষেত্রেও, আমি খুব খুশি, এক তরুণ প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে পেরে— আলি শেঠি, যিনি বইটার একটা শ্রুতি-বয়ান তৈরি করছেন। আমি সেটার কিছু অংশ শুনেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি।

জাঙ্গল নামা

অমিতাভ ঘোষ

আলোকিত করেছেন সলমন তুর

হার্পার কলিন্স, ৬৯৯/- টাকা